Il compianto Guido Ceronetti, partendo dalla constatazione del consorzio umano quale immenso “cagódromo” (la definizione è contenuta nell’urticante “D. D. - Deliri disarmati”), era giunto alla conclusione che gli unici margini di salvezza individuale possono ormai essere ravvisati nell’esilio autoimposto e nel silenzio, concepito e vissuto quale «risposta del disprezzo muto come parola estrema». Una risposta alla chiacchiera universale, alle parole vuote, a tutte le “ciance” che gli anglosassoni riassumono nell’espressione “Talk Talk”.

Il silenzio, quindi, come arte di cancellarsi. Lo sapevano molto bene, solo per citare tre esempi di spicco, Gustave Flaubert con la sua ricerca del “mot juste”, Robert Walser col suo desiderio di vivere “in disparte” («Non auguro a nessuno di essere come me, di sapere tante cose, avere visto tante cose e non avere nulla, così nulla da dire») ed Ennio Flaiano, secondo il quale arriva un’età -che coincide in parte, ma non del tutto, con l’età anagrafica- nella quale si dovrebbe capire che «quello che vorremmo fare è quello che abbiamo già fatto».

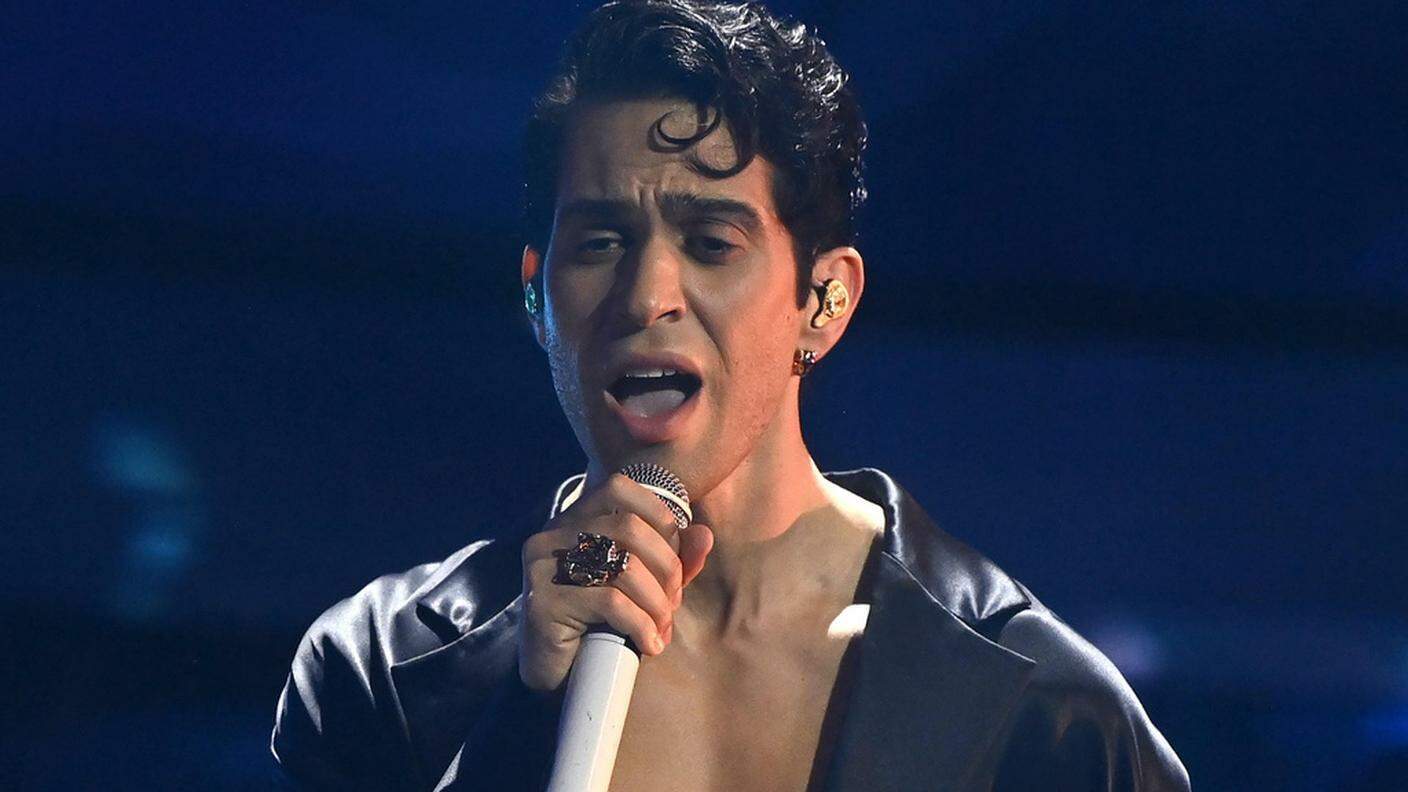

Lo sapeva -e lo ha messo in pratica con estrema coerenza- anche Mark Hollis, musicista e poeta di acutissima e vibratile sensibilità, nato nel quartiere londinese di Tottenham il 4 gennaio 1955 e scomparso il 25 febbraio 2019 dopo un ventennio di totale silenzio, preceduto da un altro ventennio (o poco meno) trascorso sulla ribalta dello show-business musicale come leader dei Talk Talk e poi, per un brevissimo periodo, come cantante solista. Il momento di massima notorietà -i Talk Talk erano famosissimi anche alle nostre latitudini, più ancora che in Gran Bretagna- è eternato in un leggendario concerto tenuto al Festival Jazz di Montreux nel luglio 1986.

Leggendario, quel concerto, non solo per la performance e la qualità musicale, ma anche perché costituisce una delle ultime apparizioni pubbliche del gruppo (gli altri componenti storici erano il bassista Paul Webb e il batterista Lee Harris). Poi, all’apice del successo, Mark Hollis si è letteralmente cancellato, nota dopo nota, brano dopo brano, fino al silenzio. Presentando il suo primo e unico disco da solista, intitolato semplicemente “Mark Hollis”, si era espresso in questi termini: «Mi piacciono i suoni, li adoro. Ma adoro anche il silenzio. Anzi, in un certo qual modo mi piace maggiormente il silenzio». All’epoca fu interpretato come un programma estetico, ma era molto di più: una scelta esistenziale, una specie di messaggio di addio. E in effetti per ventidue anni, fino alla notizia della morte, di Mark Hollis non si è saputo più nulla.

Qualcosa, a dire il vero, si poteva intuire dal nome del gruppo, dall’omonimo singolo d’esordio e dal titolo del primo disco, “The Party’s Over”, uscito nella tarda primavera del 1982, che nel loro insieme suggerivano l’idea del “chiacchiericcio” e di una “festa” destinata presto a finire, oppure già finita prima ancora di cominciare. Ma erano segnali piuttosto vaghi, perché l’industria discografica aveva incasellato i primi Talk Talk nella moda musicale del periodo, con un massiccio uso dei sintetizzatori e le tipiche sonorità del cosiddetto movimento “new romantic”, capitanato dai Duran Duran (coi quali i Talk Talk condividevano casa discografica e produttore).

Erano panni troppo stretti per il gruppo, in particolare per Hollis, la cui sensibilità musicale era più vicina al “Canterbury sound” dei Soft Machine di Robert Wyatt, alle “Gymnopédies” di Satie e al “Mantra” di Stockhausen che ai lustrini e orpelli dei “new romantic”. Il secondo disco, “It’s My Life” del 1984, segna un primo momento di svolta, perché gli arrangiamenti e le linee melodiche si fanno più essenziali, soprattutto grazie alla produzione di Tim Friese-Greene, che diviene a tutti gli effetti il quarto membro. I due celeberrimi singoli, “It’s My Life” e “Such A Shame,” il cui successo internazionale fu aiutato anche da due originalissimi video, coincidono con l’inizio della metamorfosi: sono brani apparentemente semplici e di immediata fruizione, ma ricchi di dettagli tutt’altro che banali e con una struttura complessa, soprattutto “Such A Shame”, dove si notano le prime sperimentazioni sonore (l’utilizzo del barrito di un elefante come attacco del brano, il giro di basso ipnotico e avvolgente, le frequenti slogature ritmiche e non da ultimo l’interpretazione di Hollis, in bilico tra gioia e malinconia, felicità e disperazione). Lo stesso discorso vale per altri brani come “Dum Dum Girl”, “Tomorrow Started” e “Renée”, una lunga elegia in minore della quale Hollis andava particolarmente fiero. Anche in questo caso, il titolo (“Questa è la mia vita”) è indicativo e rivelatore: la metamorfosi è cominciata, Hollis ha intrapreso il cammino verso il silenzio. Per i capolavori si tratta soltanto di attendere.

Il primo -per quanto parziale- arriva due anni dopo, nel 1986, e si intitola emblematicamente “The Colour Of Spring”, perché prende le mosse dalla “Teoria dei colori” e dalla “Metamorfosi delle piante” di Goethe, con l’idea della primavera come periodo in cui le nuove forme e i nuovi colori giungono a fioritura e maturazione. La metamorfosi non è ancora completa, ma gli indizi, a questa altezza cronologica, sono ormai evidenti: Hollis e soci stanno abbandonando le forme tradizionali del pop-rock per aprirsi a qualcosa che nel decennio a venire, dopo il loro scioglimento, sarà il “post-rock” dei Radiohead, vale a dire la destrutturazione della cosiddetta “forma bipartita” strofa/ritornello coi suoi spostamenti di tonalità .

Lo si nota solo per accenni nell’insistente e percussiva “Life’s What You Make It”, tutta giocata su un giro di piano molto notturno, che sarà il loro singolo di maggior successo. La novità è invece chiaramente percepibile in brani di sapore free-jazz come “April 5th”, “Chameleon Day” e soprattutto “Happiness Is Easy”, che comincia come un normalissimo pop-rock con qualche venatura di blues, per poi trasformarsi in una composizione molto libera, quasi una jam-session.

Il capolavoro è ormai maturo. Ma non solo: si ha la distinta percezione che sarà una specie di ossimoro, qualcosa di concretamente incorporeo, tra il paradiso e l’inferno, il desiderio e la rinuncia, la leggerezza dello spirito e la forza di gravità delle passioni.

E infatti arriva due anni dopo, nell’autunno 1988, si intitola “Spirit of Eden” (il riferimento, questa volta, è al “Paradise Lost” di John Milton), è uno dei più grandi dischi del periodo (oggi possiamo dire dell’intera storia del rock) ma è anzitutto un voluto suicidio commerciale. Mentre la multinazionale EMI si aspetta l’ennesima possibilità di monetizzare, Hollis sforna un disco totalmente privo del benché minimo appeal in termini di mercato: i sei brani sono in realtà altrettante mini-suite che scivolano l’una nell’altra in un’atmosfera dilatata e rarefatta, con suoni sospesi sui margini del silenzio e del vuoto, qua e là increspati dalla voce sussurrata di Hollis che in taluni passaggi esplode come un fiotto di sangue, evoca e disegna spettrali città di cristallo, lividi paesaggi al crepuscolo, paradisi irraggiungibili perché inesistenti, libertà perdute (nella conclusiva “Wealth”), paradisi artificiali come la tossicodipendenza e piccoli inferni quotidiani (nell’unico brano vagamente riconducibile a una forma bipartita, “I Believe In You”, imposto dalla casa discografica come singolo con relativo video, ma in una versione molto ridotta).

“Spirit of Eden” proviene da quella che Robert Musil aveva definito “der andere Zustand”, “l’altra condizione”, ovvero da un punto di osservazione estraneo, distaccato, dislocato nello spazio e nel tempo. Non è quindi un nuovo inizio, ma piuttosto l’inizio della fine o la fine stessa, perché oltre non è possibile andare, perché oltre il silenzio c’è solo il silenzio. “Laughing Stock”, nel 1991, tenta infatti di spingersi in un “oltre” che non c’è, iterando lo stesso silenzio di “Spirit of Eden”. A quel punto, il gruppo ha espresso tutto quanto poteva esprimere, e non ha più ragione di esistere. Sei anni dopo, il primo e ultimo disco come solista di Hollis non è che il passo d’addio, un prodigio di sospensione onirica, forse perfino mistica e catartica, che si compie soprattutto negli otto indimenticabili minuti di “A Life (1895-1915)”, con un susseguirsi di accordi simili a un filo che si dipana e infine si riannoda, un po’ come il percorso musicale di Hollis e il suo gruppo. Il resto è davvero silenzio, quel silenzio evocato/invocato da Hollis in una dichiarazione che oggi può essere interpretata come la sua estetica musicale, il suo stile di vita e la sua eredità umana e poetica: «Prima di suonare due note, è necessario capire come suonare una nota. E se non c’è una ragione valida, si può evitare di suonare anche quella singola nota».

Mark Hollis

Attualità culturale 26.02.2019, 18:00