“Mio padre è un fascista che non ha mai rinnegato nulla”: una testimonianza inedita della figlia di un imprenditore di Bellinzona che legherebbe il Canton Ticino e l’attentato di Piazza della Loggia a Brescia del 1974. Per quella strage, la giustizia italiana ha dovuto districarsi tra omertà, depistaggi, fughe all’estero, misteriosi omicidi. Erano gli anni della cosiddetta “Strategia della tensione”. La matrice della strage è certificata dalle sentenze: neofascista a scopi eversivi.

Una foto scattata dopo l'attentato

Oggi, a distanza di 50 anni, comincia un nuovo processo, il quinto. Questa volta a carico di Marco Toffaloni, cittadino italo-svizzero che vive nel Canton Grigioni. È ritenuto dai magistrati uno degli autori materiali dell’attentato, seppur fosse all’epoca solo 17enne. Tra quelli che nascose la bomba in un cestino in piazza il 28 maggio, che esplose alle 10.12 durante una manifestazione sindacale organizzata proprio contro la violenza neofascista. Sulla fuga di Toffaloni dall’Italia per approdare in Svizzera agli inizi degli anni 80, si addensano le nubi del sostegno da parte di una rete nera internazionale.

“La Svizzera non era mai capitata prima come luogo di permanenza all’estero”, conferma Federico Sinicato, avvocato di parte civile che da anni sostiene in tribunale i familiari delle vittime. “Lugano e Chiasso, invece, essendo vicini al confine italiano, erano spesso utilizzati come luoghi di riunione lontano dagli occhi della polizia”. Infatti, documenti inediti dei servizi segreti italiani portano direttamente nella Svizzera italiana. Continua Sinicato: “A Bellinzona si tengono una serie di riunioni di neofascisti, non solo italiani, due mesi dopo la strage di Brescia”.

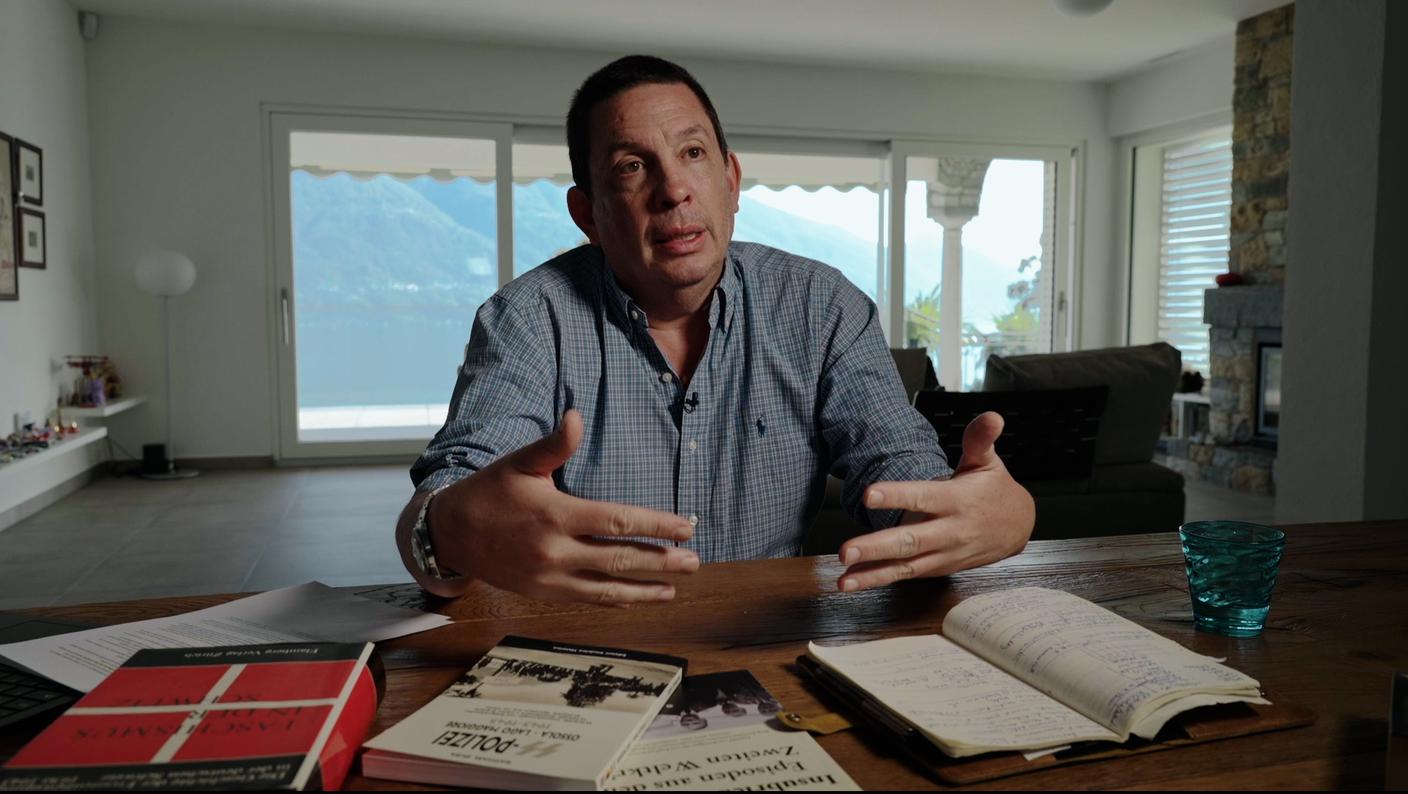

Federico Sinicato, avvocato di parte civile che da anni sostiene in tribunale i familiari delle vittime

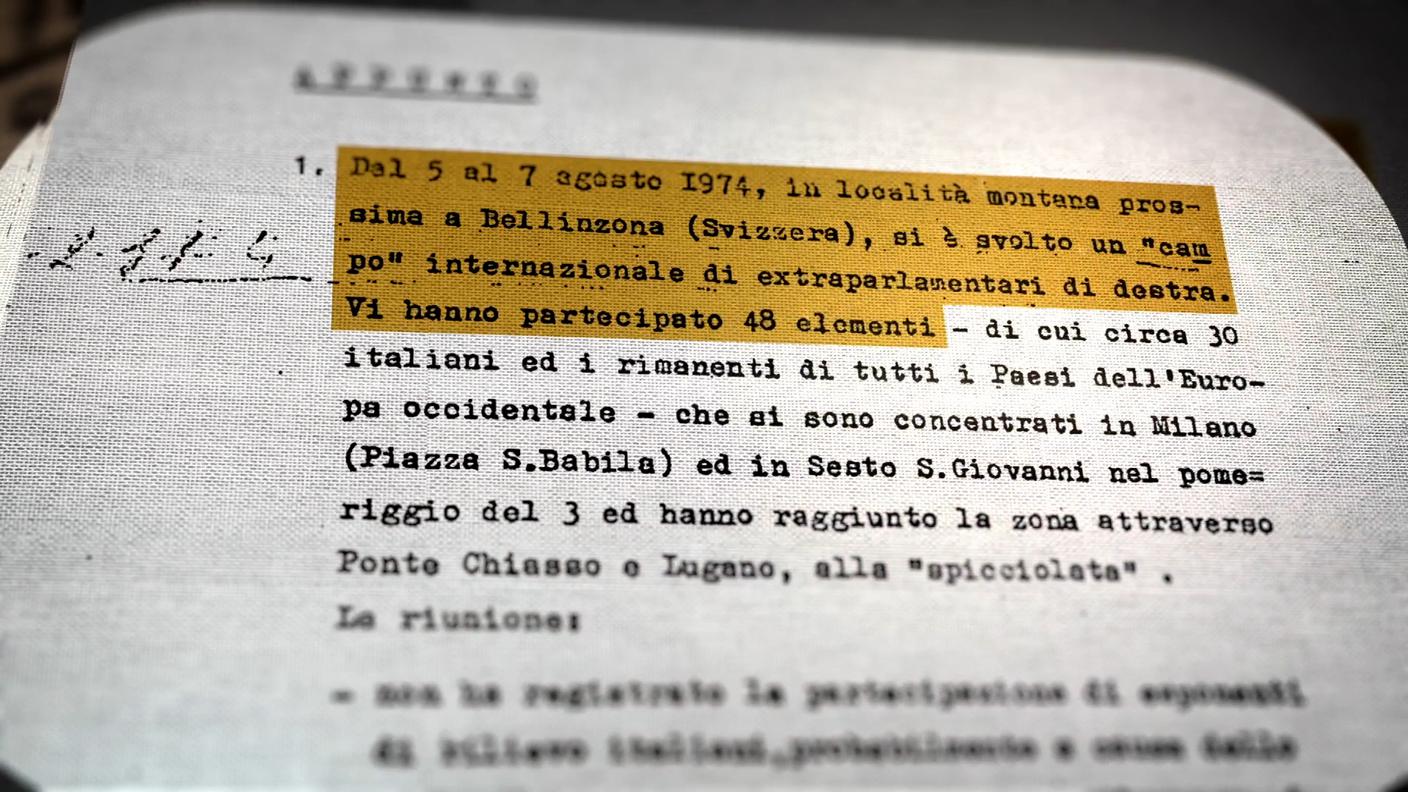

I dettagli di una di queste riunioni spuntano in un primo documento: “Un gruppo di 48 estremisti di destra dal 5 al 7 agosto 1974 italiani si riuniscono vicino a Bellinzona”. In un successivo documento si precisa la località “tra Mesocco e San Bernardino Villaggio”.

Il segretario comunale di Mesocco, Giorgio Cereghetti, spulcia con noi gli archivi del Municipio: “Se la popolazione avesse notato qualcosa, ci sarebbero tracce nei verbali del consiglio comunale del 1974, un raduno simile non può essere passato inosservato”, spiega alla RSI. La ricerca non porta a nulla, sui documenti nessun accenno ad un raduno, ma Cereghetti ricorda: “In quel periodo nei Grigioni c’era un grosso movimento di operai, a centinaia, per la costruzione dell’autostrada. È possibile che un viavai simile abbia potuto confondersi con queste attività”.

Ed è qui che la storia della strage si intreccia con quella di un imprenditore bresciano che, nel 1974, vive a Bellinzona con la famiglia: Marcello Mainardi.

“Noi avevamo gli appalti di tutte le mense dei cantieri delle autostrade, dai Grigioni fino a Zurigo. Abbiamo cominciato dalla diga del Ritom, eravamo anche a Beznau per la centrale nucleare. Eravamo un Kantinenbetriebe”: la figlia di Mainardi accetta di raccontare a Falò la propria versione dei fatti, a condizione dell’anonimato. “Mio padre aderisce a soli 15 anni alla Repubblica sociale di Salo’ ( lo stato autonomo fondato da Mussolini dopo l’armistizio del 1943 ed alleato alla Germania nazista, ndr.). Dopo la guerra è stato incarcerato per mesi. Al ritorno a casa non trova lavoro, perché tutta la famiglia è additata come fascista. Mia nonna si trasferisce in Svizzera, pochi anni dopo mio padre la raggiunge e cominciano l’attività di gestione di mense per operai”.

Marcello Mainardi e la sua famiglia vivono per anni a Domat Ems nel Canton Grigioni per poi trasferirsi a Bellinzona. “Io non riuscivo ad imparare il tedesco, mia madre voleva che studiassi l’italiano e poi eravamo più vicino a Brescia”, racconta la donna alla RSI.

La figlia dell'imprenditore ha accettato di raccontarci la sua storia a condizione di mantenere l'anonimato

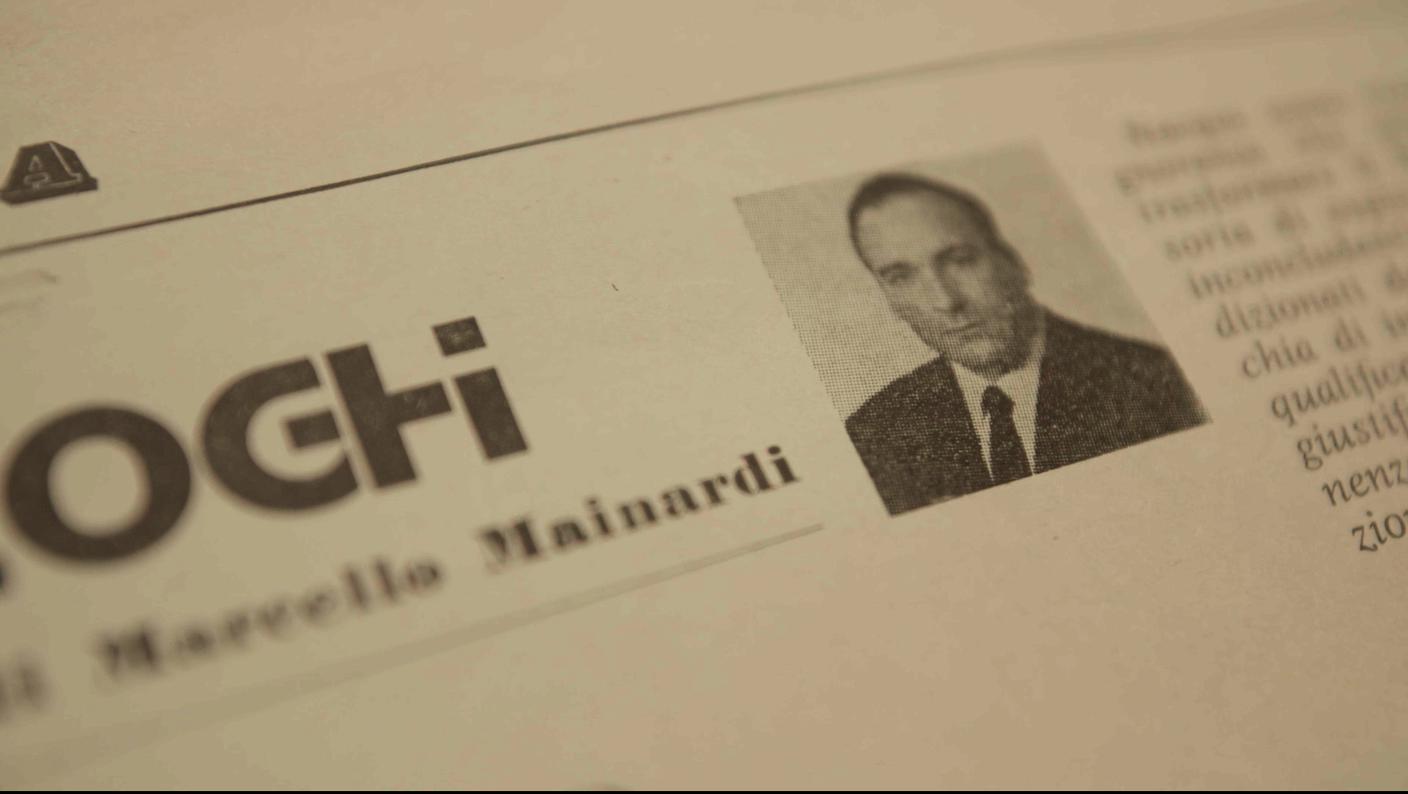

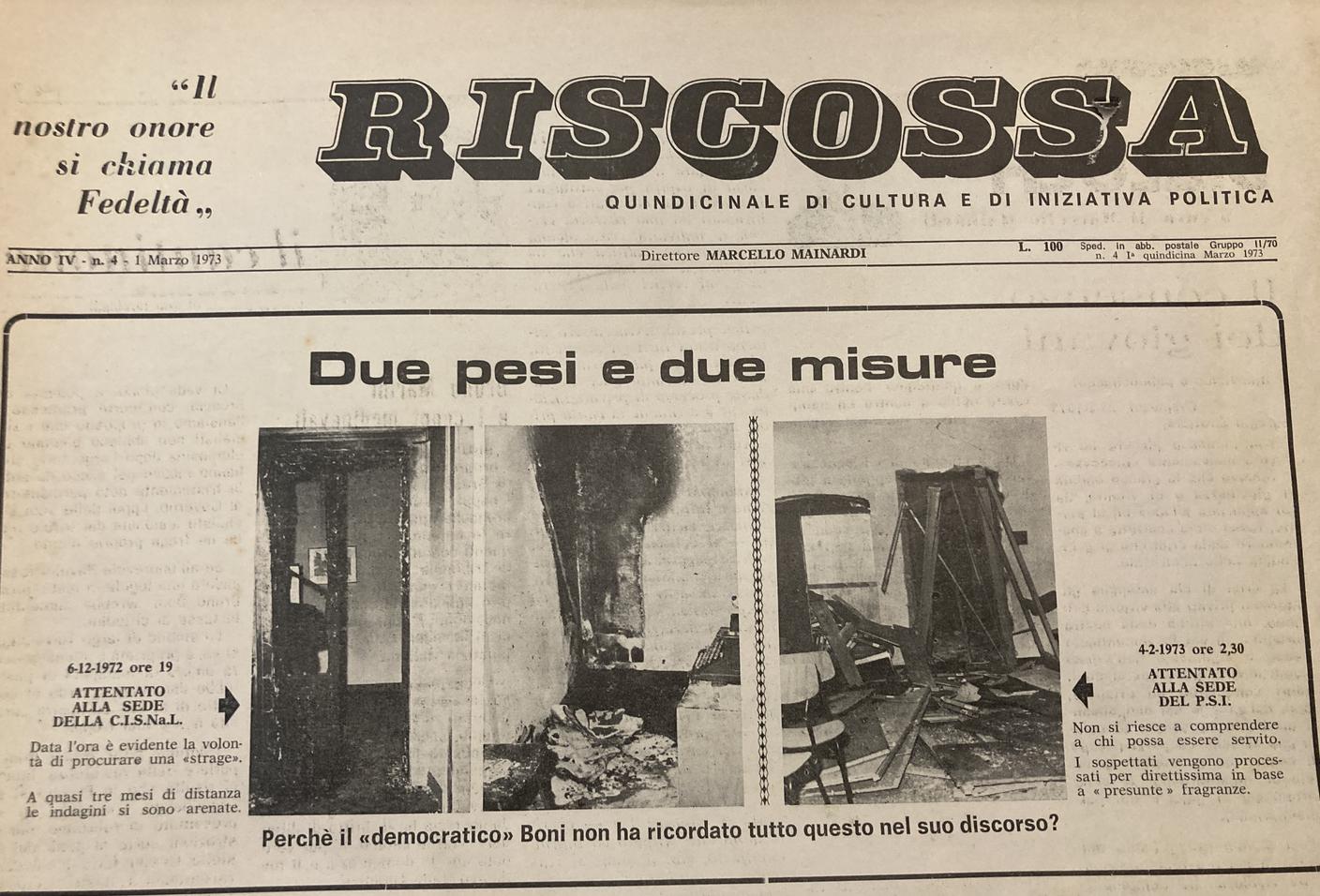

Marcello Mainardi, infatti, rimane in contatto con gli ex camerati in Italia, entrando infine nell’organizzazione neofascista “Ordine Nuovo”. Fonda il gruppo di Brescia con il nome di Riscossa [1] , finanziando e dirigendo una rivista su cui scrive talvolta anche la figlia.

Marcello Mainardi

“ Riscossa era un giornale di propaganda politica, credevamo negli ideali di destra, il motto della rivista richiamava quello delle SS. Le riunioni di redazioni si svolgevano a Bellinzona, ricevevamo amici e camerati a casa provenienti dall’Italia”, spiega ancora ai nostri microfoni la figlia di Mainardi.

Una prima pagina del giornale fascista Riscossa

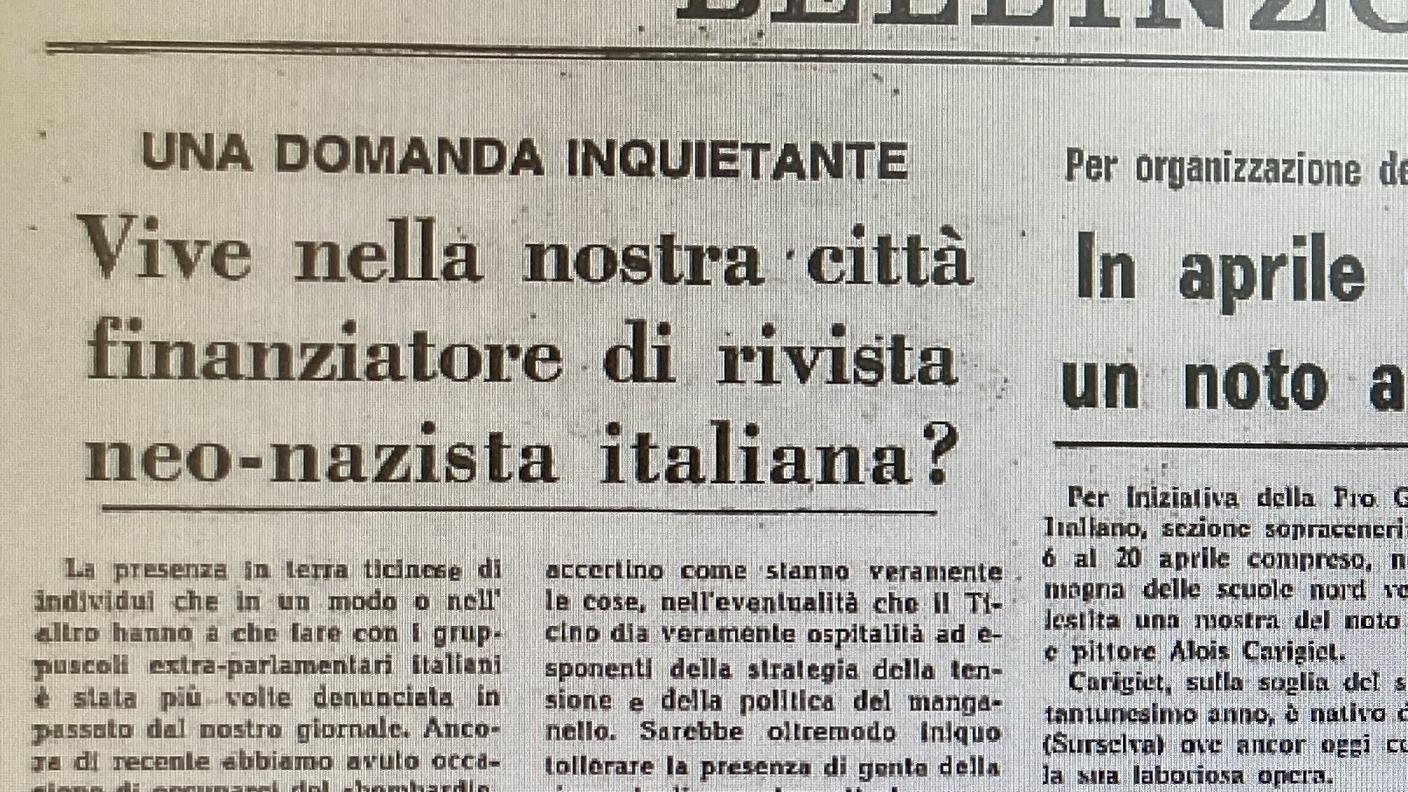

Nel marzo del 1974 il Giornale del Popolo si interessa a Marcello Mainardi, con un lungo articolo dal titolo “Vive nella nostra città il finanziatore di una rivista neonazista?”. Secondo lo storico locarnese Raphal Rues del sito Historicae Insubriae “in Svizzera vi è in questo periodo una mancanza di una base legislativa che sanzioni idee fasciste e naziste, che permettono a queste organizzazioni eversive di operare praticamente in un’impunità quasi assoluta”.

Dal Giornale del Popolo

lo storico locarnese Raphael Rues

Poi, il 28 maggio scoppia la bomba a Brescia. I primi fermati dalla polizia italiana sono dei collaboratori di Riscossa. Ricorda la figlia di Mainardi: “Il Ticino va in subbuglio per la presenza di mio padre. Noi vivevamo a Palazzo Janina vicino al cimitero di Bellinzona e un giornale ne pubblica il nome. Ero una ragazzina, a scuola cominciano a chiamarmi bombarola”. Anche il Gran Consiglio ticinese si preoccupa della presenza dei neofascisti, e sollecita Berna una risposta con una risoluzione del 25 giugno 1974. Pietro Martinelli è tra i firmatari e ricorda: “La risposta dell’allora Capo Dipartimento di Polizia Alberto Lepori, è imbarazzata. Ammette che le autorità di polizia federali erano tolleranti con l’estremismo di destra”.

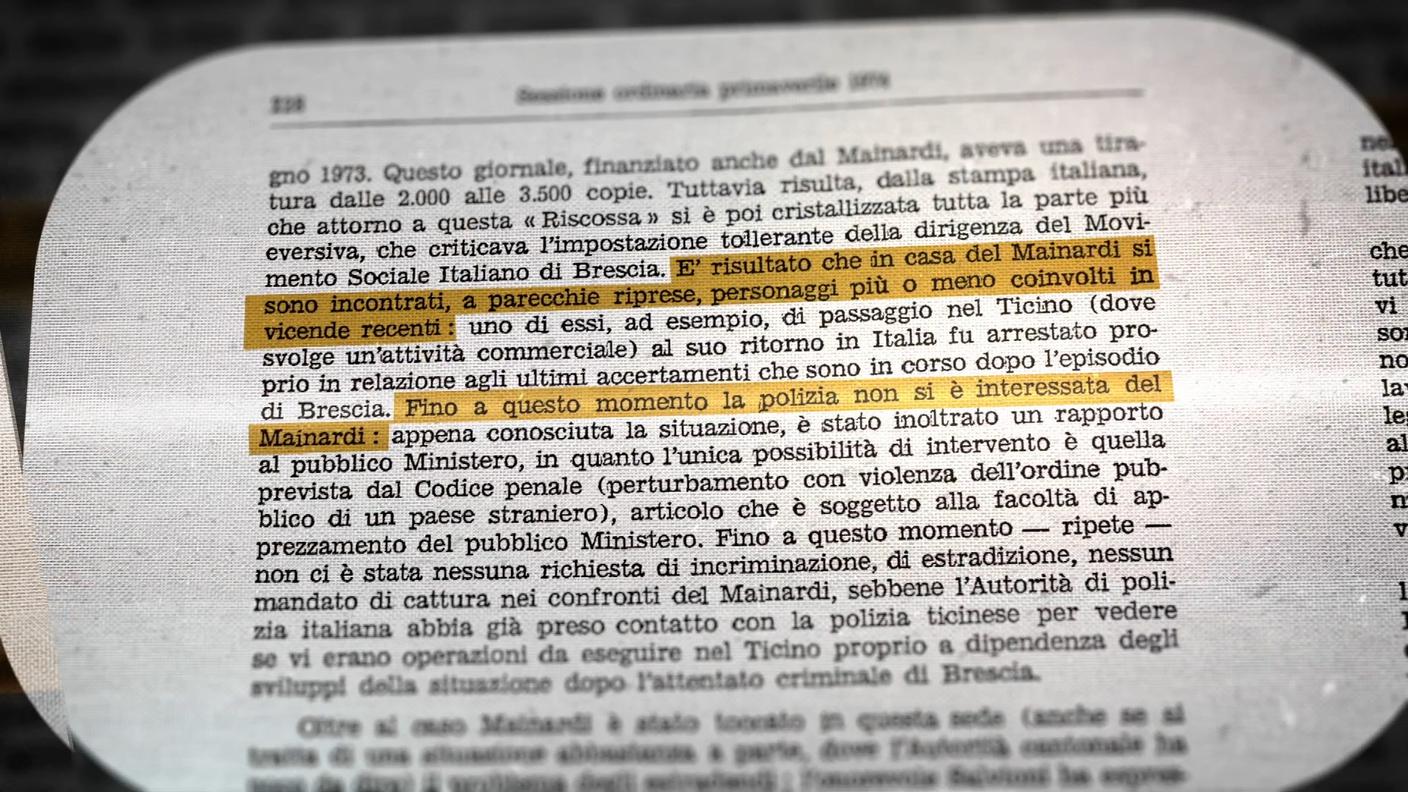

Nei documenti emerge una citazione diretta a Mainardi: “Conosciamo la sua attività con la rivista Riscossa ma Mainardi non ha mai commesso reati in Svizzera”.

Dall'archivio cantonale

Pietro Martinelli (d) con Marco Tagliabue (s)

La figlia ricorda che il padre viene convocato poco giorni dopo dalla polizia a Berna per un interrogatorio sulla strage di Brescia: “Gli dicono – signor Mainardi, noi controlliamo da tempo la sua casa, sappiamo chi viene a trovarla a Bellinzona, non condividiamo le sue idee ma questo è un paese libero. Le sconsigliamo di tornare in Italia perché rischia di essere arrestato”.

Passano poche settimane e a casa Mainardi, a Bellinzona, arrivano le prime telefonate minatorie. “Una l’ho ricevuta io. Dicevano – Sappiamo che siete fascisti, morirete tutti. Poi arrivano delle lettere con minacce di morte. Infine, sullo specchio dell’ascensore di casa, troviamo incisa una stella a cinque punte, quella delle Brigate Rosse”. La polizia ticinese conferma la concretezza delle intimidazioni e Marcello Mainardi decide di trasferire la famiglia a Roveredo nei Grigioni.

Gli autori delle minacce non furono individuati. Marcello Mainardi morirà nel 1989, non è mai stato incriminato per la strage di Piazza della Loggia.

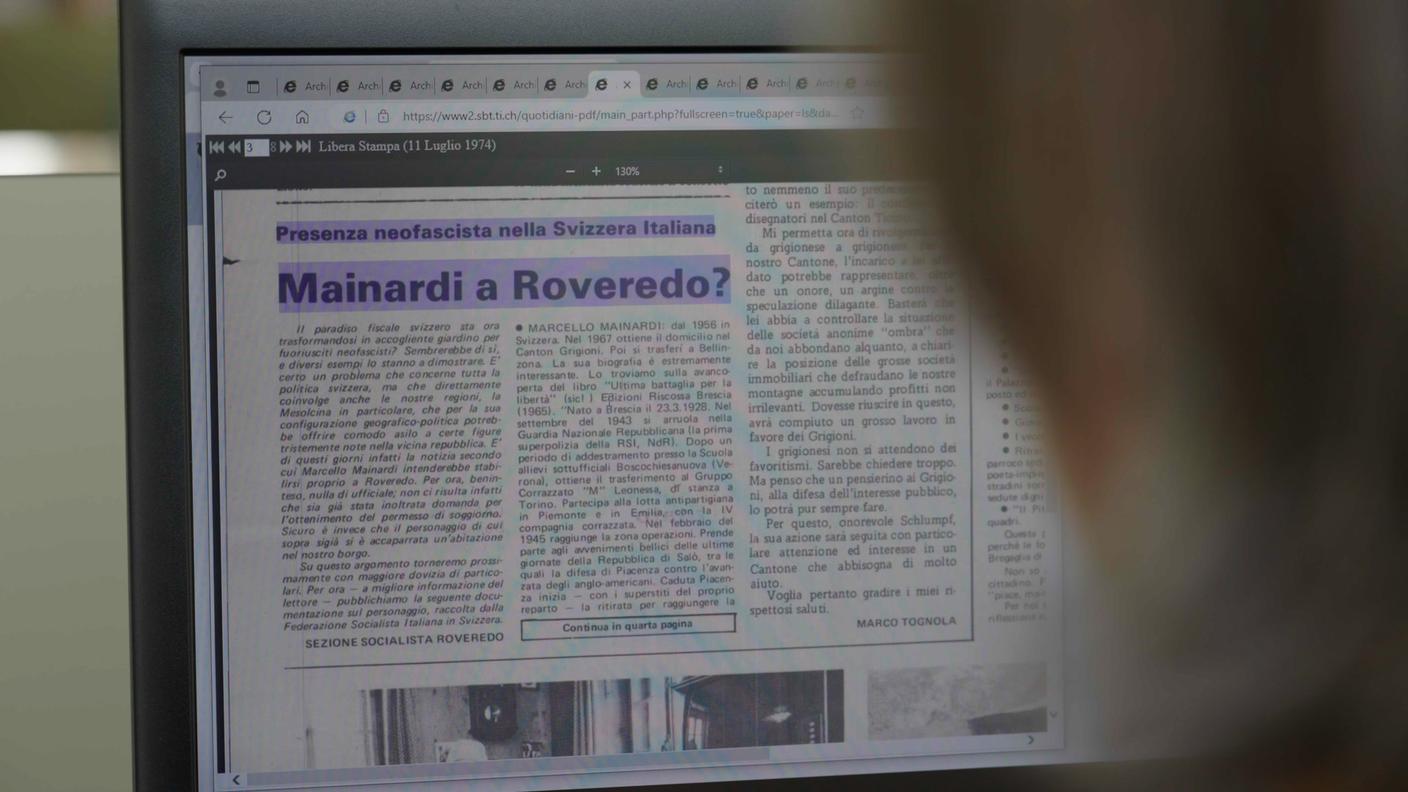

Da un articolo di giornale

Secondo la figlia di Mainardi, l’attentato non può avere una matrice di estrema destra: “Non è nella nostra tradizione, il militante di destra si confronta direttamente, non c’è onore nella bomba, è qualcosa piuttosto vicino agli anarchici. Mio padre era poi ostile alla violenza politica. Era un periodo in cui c’erano infiltrati dei servizi segreti in entrambi gli schieramenti e lui temeva la manipolazione, soprattutto dei più giovani. Mio padre era convinto che quella di Brescia fosse una strage di Stato”.

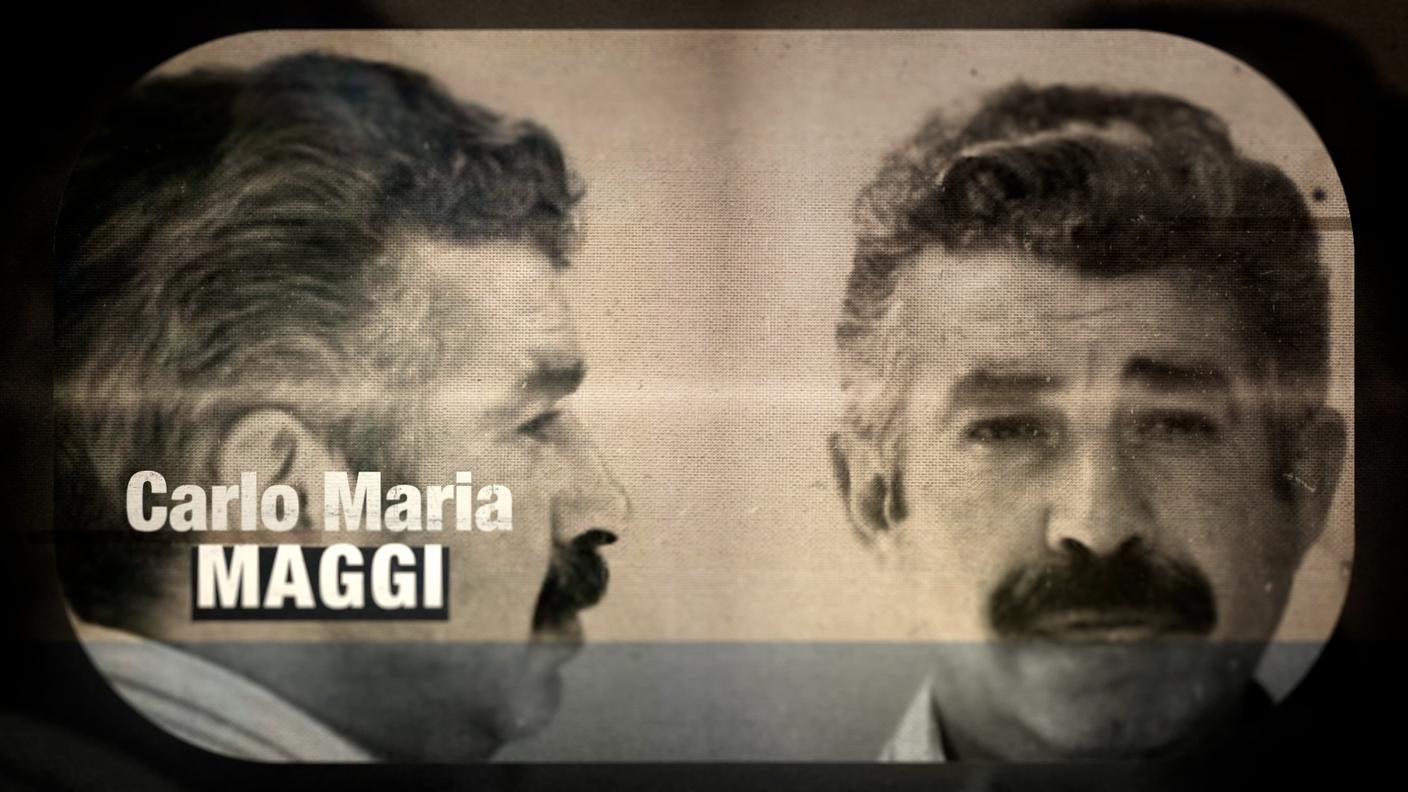

Le sentenze italiane, tuttavia, hanno certificato la responsabilità degli organi di Ordine nuovo nell’organizzazione dell’attentato: Carlo Maria Maggi viene condannato all’ergastolo nel 2017 come l’organizzatore della strage (muore poi nel 2018) ed era il capo di Ordine Nuovo di tutto il Nord Italia.

Carlo Maria Maggi

Rimangono aperte delle domande. È stato Marcello Mainardi ad organizzare la riunione dell’agosto del 1974? Proprio a San Bernardino, in quel periodo, c’erano le mense della sua ditta e le baracche dove dormivano centinaia di operai.

“Lo escludo categoricamente. Piuttosto noi a San Bernardino ci radunavamo a Capodanno. C’era anche Carlo Maria Maggi, era un amico di mio padre, si stimavano. Era una persona col cuore d’oro”. Nessuna riunione di neofascisti ad agosto ‘74 ma incontri con Carlo Maria Maggi, considerato la mente della strage di Brescia, secondo la figlia di Mainardi.

Esclude anche che il padre possa aver conosciuto o aver dato ospitalità ed aiuto a Marco Toffaloni: “Mio padre era di un’altra generazione, Toffaloni era un ragazzino”.

Forse alcune risposte arriveranno dal processo che ricomincia il 30 maggio a Brescia, ma l’impressione è che questa storia, per la Svizzera italiana, ha ancora pagine inedite da scrivere.