Premio Nobel per la letteratura del 1915, Romain Rolland (Clamecy, 1866 – Vézelay, 1944) sembra essere un autore dimenticato. Eppure il prestigioso riconoscimento gli era stato assegnato per l’«elevato idealismo della sua opera letteraria, per l’amore della verità con cui seppe descrivere differenti tipologie di esseri umani».

E infatti fino agli anni ‘30 la sua fama fu grande e legata, soprattutto, al suo romanzo più celebre: il monumentale “Jean-Christophe”, un libro-fiume in dieci volumi in cui il racconto «del mondo intellettuale francese ed europeo della fine del secolo» si intreccia al «culto della sincerità» e «dell’azione eroica». Posso sbagliarmi, ma mi è difficile credere che qualcuno oggi si avventuri in queste pagine.

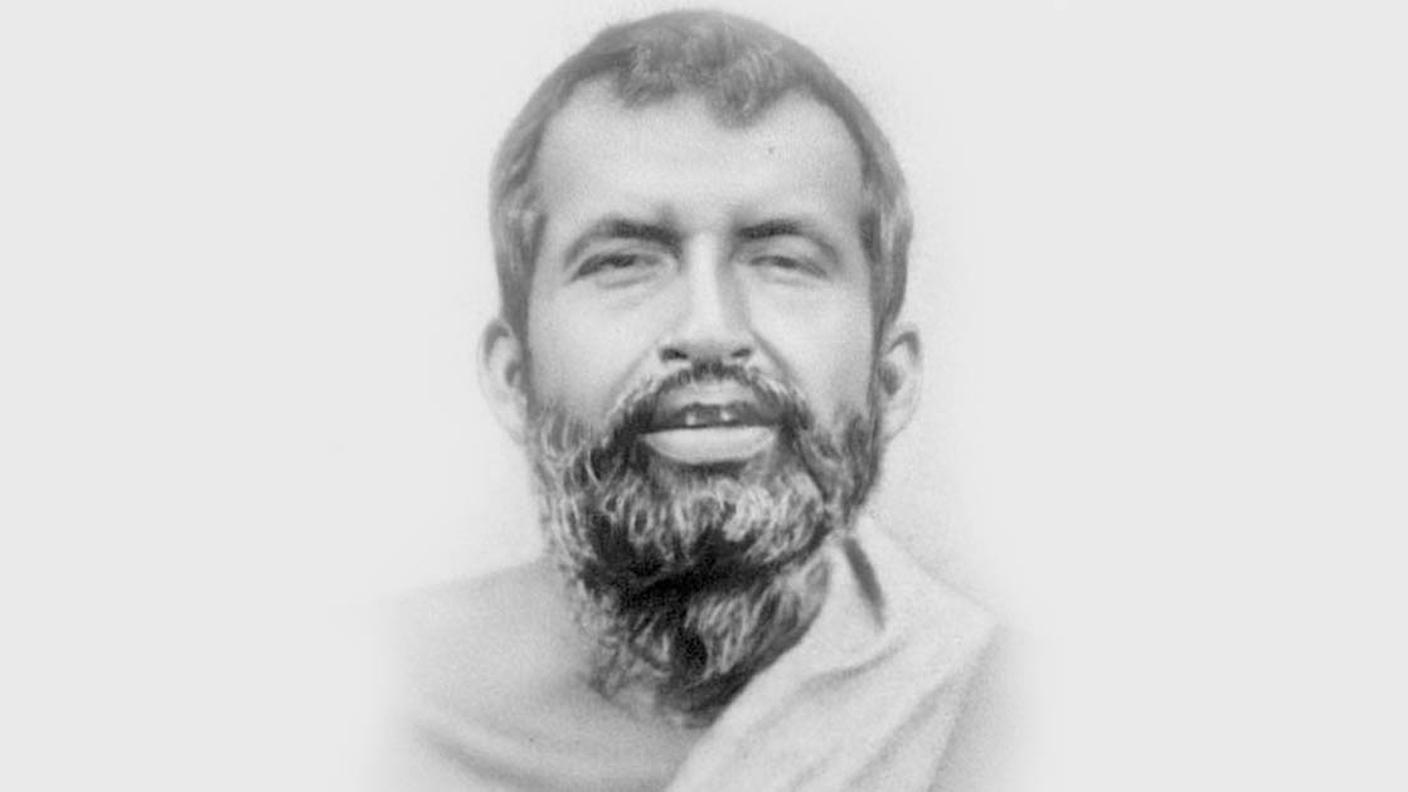

Più facile, invece, che qualcuno ancora apprezzi il suo La vie de Ramakrishna (1929), un agile volumetto in cui lo scrittore descrive l’esistenza ascetica del grande mistico indiano vissuto tra 1836 e il 1886. Da convinto pacifista quale era, Rolland era fortemente affascinato dalla cultura di quel paese così distante dal suo, la cui filosofia gli suggeriva un modo di vivere e affrontare le asperità della vita attraverso parametri opposti a quelli dell’occidente (non per nulla, dedicò diversi studi all’argomento, come, ad esempio, Mahatma Ghandi, Essai sur la mystique de l’action de l’Inde vivante e La Vie de Vivekananda et l’évangile universel).

Di famiglia povera ma altamente rispettata in ambito religioso, Srì Ramakrishna nacque a Kamarpukur, un villaggio nel distretto di Hugli, nel Bengala. Figlio di un grande devoto e di una madre che era «la personificazione della bontà», bambino si distinse presto per il carattere originale e indomito: riceveva qualche lezione presso la scuola elementare del posto, ma non appena possibile le disertava per altri lidi.

Difatti, fin da piccolo era colto da profonde esperienze spirituali, che lo travolgevano improvvisamente, strappandolo dal mondo materiale per rivelargli una diversa realtà: «Seguivo uno stretto sentiero, che separava le risaie... Alzai gli occhi al cielo, (…) vidi una bella nuvola gonfia di tempesta che si propagava con rapidità; avvolse il cielo intiero... Improvvisamente, quasi ad orlare la nuvola, passò sopra la mia testa un volo di gru bianche come la neve. Il contrasto era così bello che il mio spirito se ne andò in regioni lontane. Perdetti conoscenza e caddi (...). Qualcuno mi raccolse e mi riportò a casa in braccio. L’immensità della gioia, l’emozione mi opprimevano... Fu la prima volta che fui rapito in estasi...».

Eventi come questo accompagnarono tutta la giovinezza di Ramakrishna, il quale, seguendo l’esempio dei famigliari, si dedicava assiduamente all’adorazione del Dio Raghuvir, chiamato anche Rama, «una delle incarnazioni dell’Essere supremo e l’eroe della famosa epica “Ramayana”». Ogni giorno cantava e officiava i riti alla divinità, indossando le vesti sacre e offrendo fiori al suo cospetto. A tutti appariva come un fanciullo dolcissimo, felice e un po’ matto.

Il grande cambiamento avvenne quando, a diciassette anni, Ramakrishna perse il padre e, col fratello, andò a Calcutta in cerca di fortuna. Dapprima fu assunto come assistente prete presso Govinda Chatterji, a Jhamapukur, dove ebbe modo di entrare in contatto con altre famiglie che pure gli chiesero di occuparsi dell’adorazione delle loro Divinità. Successivamente, divenne aiutante del fratello, il quale era stato nominato capo prete presso un grande tempio a Dakshineswar.

Qui, in poco tempo, destò l’attenzione di tutti, poiché, come colto da una nuova, epifanica folgorazione, nel giro di alcuni giorni cadde in uno stato contemplativo al cospetto di Kali, la dea Madre sposa di Shiva. A nulla valsero i tentativi di distoglierlo dall’adorazione (i suoi predisposero anche un matrimonio, sperando che questo lo ridestasse dal suo mondo di sogno, ma fu tutto inutile): il suo stato era tale da rendergli impossibile lo svolgimento delle cerimonie.

Per volere delle autorità del tempio, Ramakrishna dovette quindi abbandonare il suo incarico. Ma nonostante molti pensassero che il suo comportamento indicasse una forma di follia, altri si convinsero che egli era invece una sorta di santo «mandato da Dio per la salvezza dell’umanità». In quello stesso periodo cominciò a praticare gli esercizi prescritti dalle scritture Tantra e, grazie all’incontro con un monaco itinerante, fece conoscenza della filosofia vedanta. Se appariva in pubblico, le persone erano sempre colpite dalla sua presenza, dal suo atteggiamento: durante un’assemblea religiosa poteva prendere posto nel seggio riservato alla divinità mormorando continuamente «Madre! O Madre!».

Man mano, molti iniziarono a fargli visita, per vederlo e ascoltarne i discorsi. Al suo fianco, si formò un gruppo di discepoli che prese a crescere di numero (fra i più importanti tra questi vi è il celebre Swami Vivekananda). E pure gli illuminati dell’epoca lo vollero incontrare. Ma al di là della curiosità, storicamente la sua fama si deve a ciò che considerò il grande obiettivo della sua vita: mostrare una possibile «armonia tra tutte le religioni».

Infatti, egli non si accontentò di realizzare l’ideale della religione indù, ma cercò punti contatto anche con l’islam e il cristianesimo, integrando nella sua pratica i nomi di Allah e di Cristo. Addirittura, nella sua stanza fece mettere una raffigurazione di Gesù nell’atto di salvare Pietro dall’annegamento. «O Madre», diceva rivolgendosi in preghiera a Kali, «desidero vedere come Ti pregano i Tuoi devoti cristiani». Inoltre, Ramakrishna ebbe parecchi seguaci anche fra le donne, da lui considerate tutte incarnazioni della Madre Divina.

Ciò detto, seppure l’opera di Romain Rolland possa oggigiorno risultare meno accattivante di quella di altri suoi contemporanei, nel nostro presente contraddistinto da polarizzazioni, radicalizzazioni e conflitti, il suo Ramakrishna appare ancora come un messaggio di saggezza: uomini, costruite ponti anziché muri; edificate scale piuttosto che trappole.

La morte nel buddhismo e nell’induismo

RSI Cultura 22.10.2018, 15:00

Contenuto audio