Due attori tra i più dotati della loro generazione, un best seller vincitore del Premio Strega, un regista dal curriculum costellato di riconoscimenti che firma a quattro mani con una collega sceneggiatrice al suo debutto dietro alla macchina da presa; se aggiungiamo il premio della Giuria al Festival di Cannes e ben quattro David di Donatello (tra cui quello come miglior film), rimangono pochi dubbi sul fatto che “Le otto montagne” sia tra le pellicole italiane più importanti (e riuscite) del 2022.

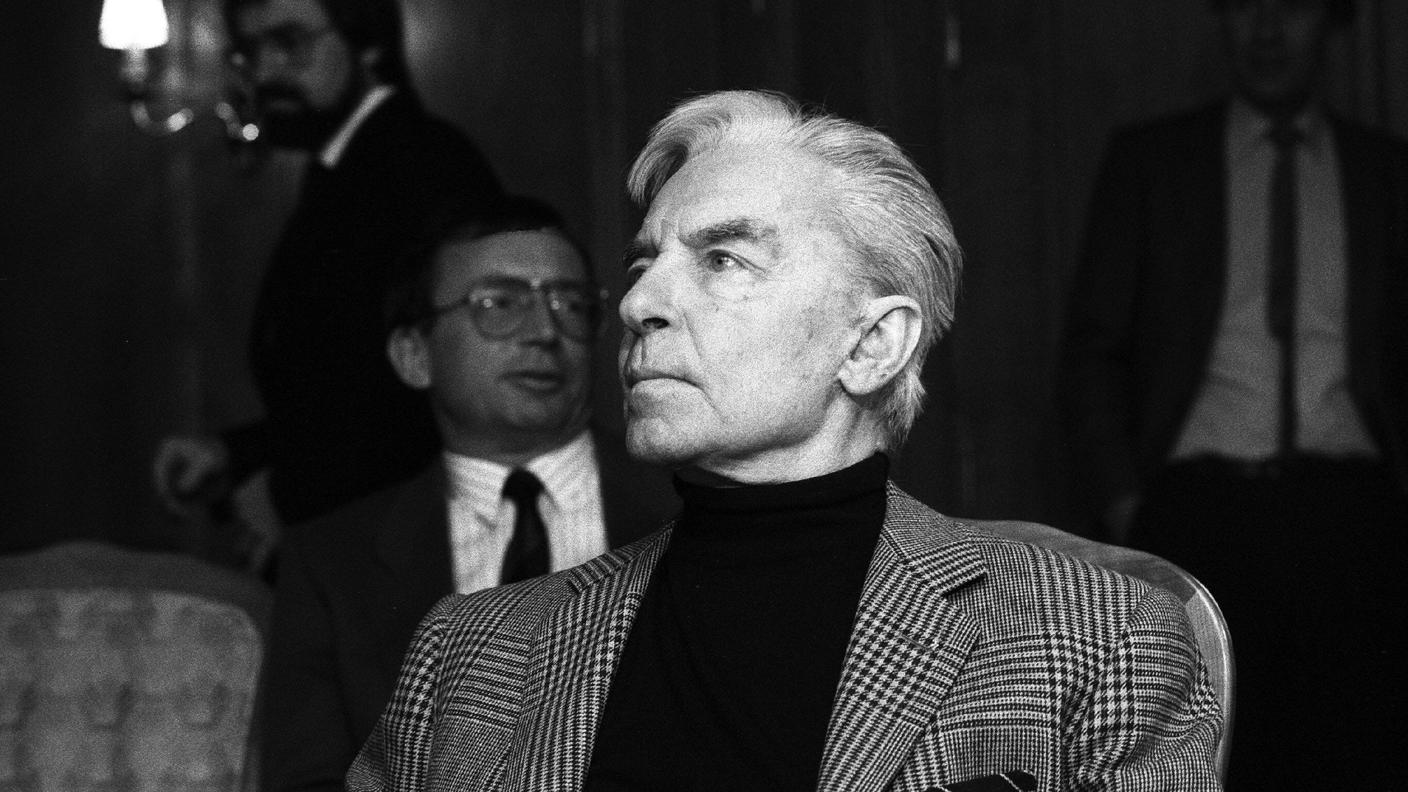

“L’amicizia è un luogo dove metti le tue radici e che resta ad aspettarti”, recita in apertura la voce fuori campo di Pietro (un intenso Luca Marinelli), condensando in una singola frase i due temi portanti di tutta l’opera: amicizia e radici. Al centro de “Le otto montagne” c’è infatti una storia di amicizia virile, quella tra Pietro e Bruno, che s’incontrano da bambini, si sfiorano da adolescenti e rinsaldano il loro rapporto da adulti. Un legame che si dimostrerà impermeabile alle vicissitudini della vita, alle differenze caratteriali e a quelle sociali, proprio perché radicato in un passato comune impossibile da estirpare. I due protagonisti percorrono strade di vita diverse, destinate però sempre a incrociarsi, poiché le radici – specie se affondano nella terra dove si è cresciuti – in qualche modo riportano sempre a casa. Un vincolo ineludibile che può anche rivelarsi un’arma a doppio taglio, capace da un lato di garantire solidità e a rischio dall’altro di costringere all’immobilismo. Per leggere tra le righe delle parole di Bruno (un superlativo Alessandro Borghi), l’essere umano non è tanto diverso da una pianta: “forte quando cresce dove è nata, debole se la metti da un’altra parte”.

Se il binomio amicizia/radici è il perno attorno al quale ruota l’intera vicenda, nella sua apparente semplicità, lo script abbraccia un compendio di temi universali che vanno ben al di là di ciò che affiora in superficie. Nel cuore del racconto pulsano infatti altri due concetti indissolubilmente legati: Uomo e Natura. Tenendosi alla larga sia da uno scontato quadretto bucolico (il terzo protagonista della pellicola è senz’altro il paesaggio – o meglio: la montagna – compressa però in un paradossale 4:3), sia da una facile contrapposizione città vs campagna (tanto cara a certa produzione televisiva e a certa politica), il film esplora le differenze tra i due mondi con finezza, poesia e rispetto, tant’è che sarebbe improprio parlare di contrasto, quanto piuttosto di complementarità e compenetrazione. Il padre di Pietro, cittadino, ha trasmesso al figlio il fascino per l’escursionismo alpino; il padre di Bruno, montanaro, non ha mai davvero sposato le proprie origini: il confronto tra realtà differenti si lega così a un’altra tematica cruciale, ovvero quella della paternità. Un rapporto padre-figlio conflittuale per entrambi (in Bruno, il padre di Pietro scopre una sorta di figlio adottivo), che inevitabilmente condiziona l’approccio all’altro nell’età adulta e che trova una sintesi simbolica nel rudere al nucleo dell’intreccio; quella baita-calamita, punto d’incontro ricorrente nelle vite di Pietro e Bruno, frutto di un’eredità paterna per interposta persona che è anche il mezzo attraverso il quale i due avranno modo di cementare il loro rapporto, ancora una volta schivando le banalità (il lavoro manuale che si suppone nobiliti l’Uomo) in favore della metafora: come nella relazione tra i personaggi, la frattura va ricucita attraverso un vero e proprio atto di riscoperta, pezzo dopo pezzo, pietra dopo pietra, sulle fondamenta di un vissuto comune.

Lassù sulle montagne

Alphaville 03.03.2023, 11:00

Contenuto audio

Amicizia e paternità non sono le uniche forme d’interazione tra individui prese in considerazione, al contrario il film si spinge a coinvolgere i rapporti umani in senso lato. Tramite le vite di Pietro e Bruno, sempre connesse e sempre disgiunte, il film sembra dirci che conoscere il prossimo fino in fondo è impossibile e il massimo a cui possiamo aspirare sono sprazzi di condivisione in un mare di solitudine. Perché da soli troviamo (o non troviamo) il nostro posto nel mondo, da soli lottiamo per adattarci alla vita. Un sottotesto profondamente malinconico (esaltato dalla colonna sonora) che si astiene dal calare giudizi. Nel suo procedere per binomi e contrasti, nel suo incessante movimento – su e giù (per la montagna), avanti e indietro (fisicamente e simbolicamente), dentro e fuori (dall’io) – nel ritrarre l’inquieto peregrinare di Pietro in opposizione all’ostinata staticità di Bruno, il film non prende posizione. Nessuna strada è quella “giusta” e nel contempo lo sono tutte, percorrere la propria è l’unica cosa che resta da fare, su questa Terra di cui ci crediamo padroni ma sulla quale non siamo che ospiti di passaggio.

Festival di Cannes 2022 – premio della giuria

David di Donatello 2023 – miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior fotografia, miglior suono