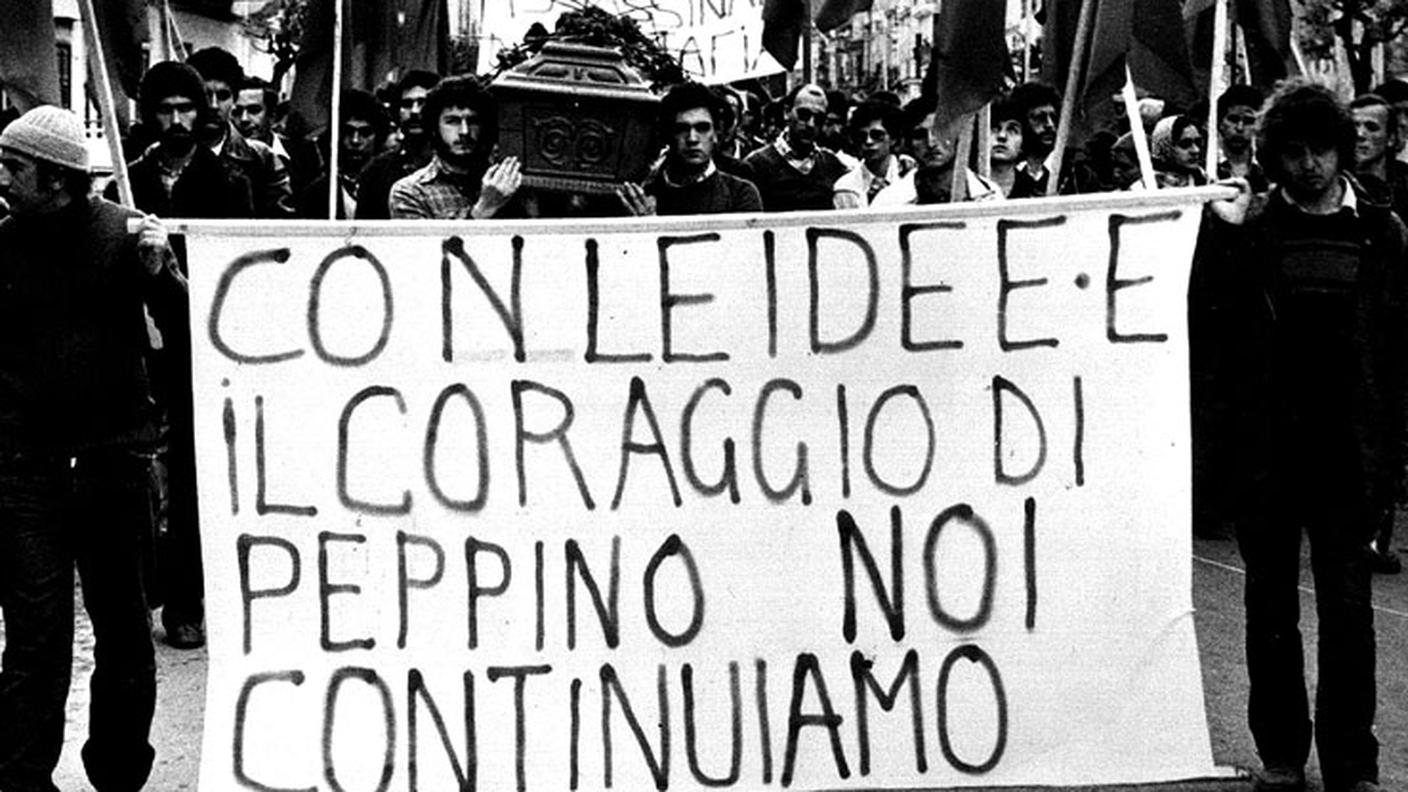

Cinisi, pochi chilometri da Palermo, 10 maggio 1978. Dietro la bara di Giuseppe Impastato, detto Peppino, in un funerale gremito di volti segnati dalla rabbia e dalla dignità di giovani, compagni, cittadini e cittadine, una donna cammina a testa alta. Indossa il lutto, ma nel volto ha la compostezza di chi ha già deciso: «Sei tu l’assassino di mio figlio!», dirà due decenni più tardi in un’aula di tribunale, guardando dritto negli occhi Gaetano Badalamenti, pluripregiudicato capo della cosca di Cinisi e figura di spicco del traffico internazionale di droga, parente alla lontana degli Impastato (Umberto Santino, Cara Felicia. Per Felicia Bartolotta Impastato, consultato il 28 giugno 2025).

Peppino Impastato, giornalista, conduttore radiofonico, poeta e attivista impegnato nella denuncia delle sovrapposizioni tra politica e cosche mafiose, era saltato in aria la notte prima, tramortito a colpi di pietra prima che gli scherani di Badalamenti ne collocassero il corpo sui binari, con una carica di tritolo sotto il torace; di lui rimanevano solo brandelli sparsi che gli amici di Peppino raccolsero pezzo a pezzo.

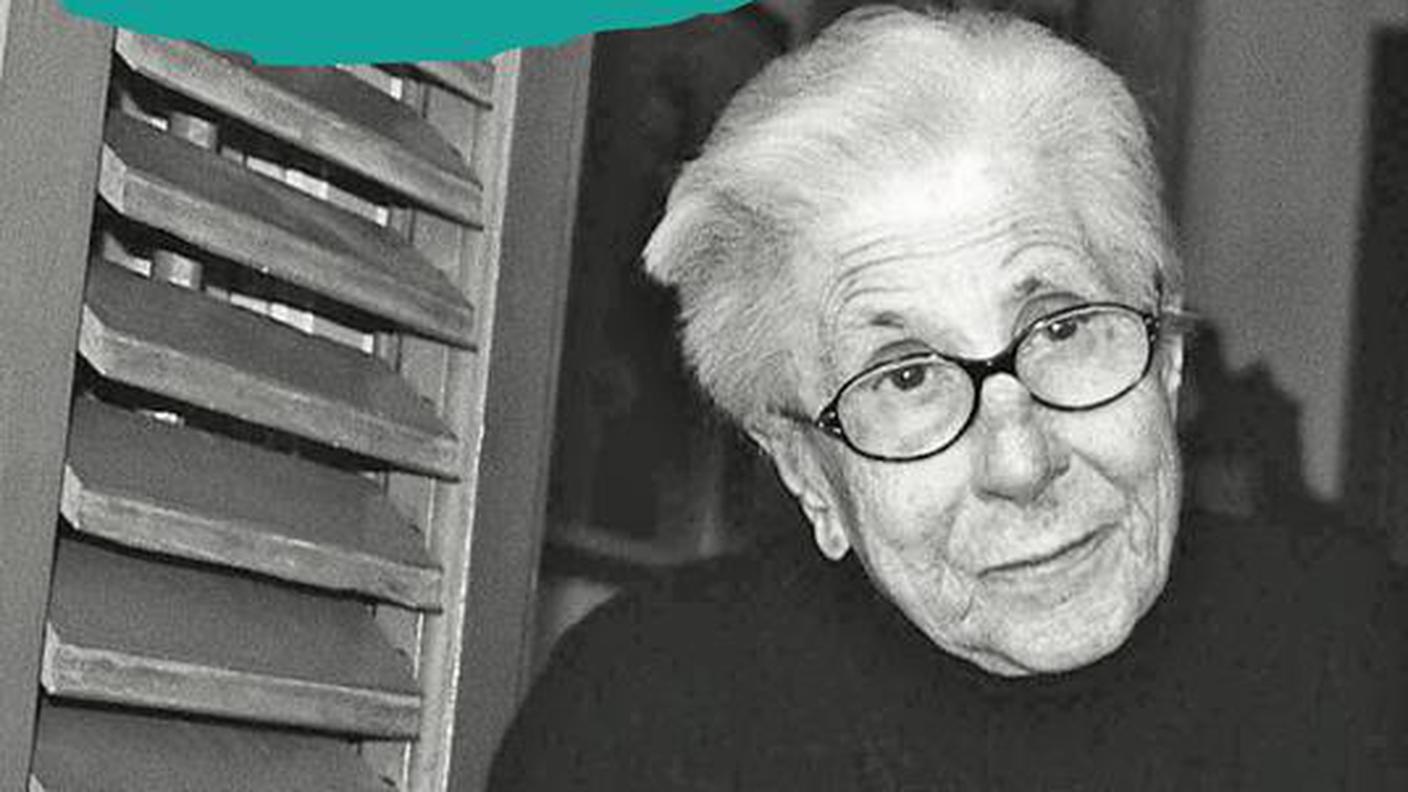

Il nome della donna in nero è Felicia Bartolotta Impastato, nata nel 1916 e deceduta nel 2004 (M. Albanese, A, Sicilia, Io Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato, Navarra Editore, Palermo, 2021). Quelle parole — pronunciate anni dopo, ma che sembravano già impresse nel suo passo fermo, nel suo sguardo fiero, in quel corteo funebre che attraversava Cinisi come una sfida — riassumono un’intera esistenza. Non è solo il dolore di una madre, ma la determinazione di chi ha scelto di non tacere più. Da quel momento Felicia non si limita a piangere Peppino ma decide di onorarne la sua instancabile denuncia della mafia trasformando la perdita di una madre nell’impegno civile di una figura pubblica, consapevole, che rompe l’omertà non con proclami, quanto invece con la presenza, la fermezza, la memoria. È una donna che ha fatto del lutto una lotta, intrecciando coraggio e dedizione quotidiana.

I funerali di Peppino Impastato.

Accanto a lei, sin dall’inizio, il figlio Giovanni, testimone e custode di quella memoria, autore di libri come Resistere a Mafiopoli (con Franco Vassia, Navara Editore, Palermo 2023) e Oltre i cento passi (Piemme, Casale Monferrato 2017), promotore instancabile di iniziative, incontri, seminari. Dal loro impegno familiare e civile è nata poi Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, oggi divenuta punto di riferimento per scuole, studiosi, cittadini.

Un presidio vivo in cui la storia privata incontra quella collettiva e la testimonianza attiva, con la memoria, si intreccia alla formazione e alla responsabilità civiche.

Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Cinisi (PA), foto di Davide Mauro, CC-BY-SA-4.0.

Ventitré anni prima a Sciara, entroterra palermitano, 16 maggio 1955, un altro corteo funebre, silenzioso ma ostinato, attraversava le strade polverose di un paese dominato ancora da logiche feudali, con latifondi, braccianti sottopagati e una netta divisione tra padroni e contadini. Braccianti, sindacalisti, donne scalze e bambini curiosi silenti, in cammino: era il mondo contadino che si stringeva attorno a Francesca Serio, madre del giovane sindacalista Salvatore Carnevale, militante socialista, assassinato dalla mafia per aver difeso i diritti dei lavoratori agricoli. Francesca, contadina analfabeta, ruppe il silenzio: denunciò i mandanti, si costituì parte civile e portò per la prima volta la mafia in tribunale. Un gesto senza precedenti, che avrebbe tracciato un solco profondo nella storia civile del Paese.

Due madri, due donne del popolo. La comune morte dei rispettivi figli e la reazione.

«Io non voglio vendetta, voglio giustizia», ripeteva Felicia Impastato, che dalla morte del figlio fece scaturire una forza insospettabile. Sposata a Luigi Impastato, militante nella cosca locale e legato a Cesare Manzella — potente boss mafioso di Cinisi, ucciso nel 1963 in un attentato di mafia — Felicia era cresciuta nell’ombra di una cultura mafiosa tanto diffusa quanto muta. Dopo l’omicidio del figlio non esitò tuttavia a rompere ogni legame con la famiglia del marito e ad allearsi con quei giovani compagni che avevano condiviso con Peppino il sogno di una Sicilia libera, animando Radio Aut, l’emittente autofinanziata con cui Peppino, denunciando i traffici mafiosi, le connivenze politiche e le ingiustizie sociali, aveva pubblicamente sfidato l’omertoso potere della mafia. Il 16 maggio 1978, pochi giorni dopo i funerali, Felicia firmò l’atto di costituzione di parte civile, scegliendo così di partecipare attivamente al processo contro i responsabili della morte del figlio.

Non era un semplice atto giuridico ma un gesto pubblico e politico: significava chiedere giustizia esponendosi, rompendo la tradizione familiare e culturale del silenzio. Un gesto intrapreso insieme al Centro siciliano di documentazione fondato nel 1977 e intitolato a Peppino l’anno successivo (il Centro siciliano di documentazione “Peppino Impastato”). Una scelta coraggiosa, solo a prima vista senza precedenti, laddove proprio in quella decisione si iscriveva la genealogia silenziosa ma profonda che univa Felicia a Francesca Serio.

Come hanno scritto Giovanni Impastato, fratello di Peppino, e la moglie Felicia Vitale, quella richiesta di costituzione di parte civile, «prima era stata fatta soltanto da Francesca Serio, madre di Salvatore Carnevale ucciso nel 1955» (Lettera di Giovanni Impastato e della moglie Felicia alla Giulio Einaudi Editore, 2010, consultato il 25 giugno 2025). Due donne lontane per tempo, cultura e condizione, unite ciononostante da una comune rivolta contro l’ingiustizia.

Felicia Bartolotta Impastato (a destra), con il figlio Giuseppe e il marito Luigi Impastato.

Francesca Serio (1903 - 1992), detta “Mamma Carnevale”, era una bracciante che aveva cresciuto il figlio da sola, tra le zolle e le minacce. Dopo il delitto del figlio non si rassegnò all’ineluttabilità dell’omertà; chiamata a deporre in tribunale, si oppose ai notabili del paese, agli stessi che sedevano nei consigli comunali e parlavano nelle sagrestie.

Carlo Levi l’ha descritta magistralmente in Le parole sono pietre (1955): «Una donna di cinquant’anni, ancora giovanile nel corpo snello e nell’aspetto, ancora bella nei neri occhi acuti, nel bianco-bruno colore della pelle, nei neri capelli, nelle bianche labbra sottili, nei denti minuti e taglienti, nelle lunghe mani espressive e parlanti: di una bellezza dura, asciugata, violenta, opaca come una pietra, spietata, apparentemente disumana». Il simbolo vivente di una Sicilia antica che sapeva coniugare la pazienza dei campi alla determinazione della giustizia.

Anche Felicia, nel suo silenzio composto, incarnava un’ostinazione altrettanto profonda: «Loro s’immaginano, questa è siciliana, tiene la bocca chiusa. Io parlo, invece. Se non lo difendo io, mio figlio Giuseppe, chi lo fa?». In queste parole, raccolte da Nando Dalla Chiesa, sono racchiusi i decenni seguenti della vita di questa donna. La sua casa divenne allora luogo di incontro, di memoria e, con il tempo, di storia.

Raccontava instancabilmente la storia di Peppino, accoglieva studenti, giornalisti, attivisti, scout; a tutte e tutti diceva: «Studiate, perché studiare apre la mente». Aveva capito che la parola era l’antidoto più potente alla violenza e alla rimozione.

Immagine di copertina. La mafia in casa mia, di Felicia Bartolotta Impastato, Anna Puglisi, Umberto Santino. Di Girolamo, 2021

Nel 1986, con Umberto Santino e Anna Puglisi, pubblica La mafia in casa mia (La Luna, Palermo), uno dei primi esempi di autobiografia giudiziaria al femminile, in cui racconta la propria vita accanto a un marito mafioso, la rottura con l’ambiente, la crescita dei figli, la morte di Peppino, le lotte giudiziarie. Un documento fondamentale, ripubblicato nel 2021 da Di Girolamo Editore, che comprende anche la sua deposizione al processo contro Badalamenti e l’interrogatorio di Giovanni Falcone a quest’ultimo nel carcere statunitense.

Come Francesca Serio, anche Felicia ha visto la giustizia farsi attendere: per Carnevale gli assassini furono condannati in primo grado e assolti in appello. Per Peppino ci vollero ventiquattro anni per arrivare alla condanna dei mandanti ma entrambe non si fermarono.

Nel salotto popolare e contadino di queste due madri si è fatta la storia dell’antimafia più autentica: quella delle donne, della memoria e del coraggio civile. Non è un caso che Felicia sia oggi celebrata anche attraverso il libro fotografico a firma di Gabriella Elbano Felicia e le sue sorelle (Futura Editrice, Roma 2005), in cui viene inserita in una costellazione di donne siciliane che hanno detto no alla mafia.

Entrambe si sono imposte in un contesto culturale e familiare che le avrebbe volute mute e invisibili, composte nel dolore e nell’accettazione. La loro ribellione, dunque, non è solo contro la mafia come potere criminale, ma anche contro la struttura patriarcale che l’ha sostenuta per generazioni. Nel linguaggio mafioso, la madre è custode della casa, della morale familiare, del silenzio, una vestale. Felicia e Francesca hanno tradito questa grammatica del silenzio, e l’hanno fatto pubblicamente, esponendosi, spesso isolate, ma determinate.

Nel caso di Francesca, la solidarietà arrivò anche dal Partito Socialista, da figure come Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica, voce autorevole dell’antifascismo e della giustizia sociale. Per Felicia fu invece decisivo il sostegno del Centro siciliano di documentazione, una comunità giovanile e intellettuale che le fornì strumenti, parole, presenza.

https://rsi.cue.rsi.ch/info/mondo/Quando-la-mafia-dichiar%C3%B2-guerra-allo-Stato--1791892.html

Questo dato è fondamentale: le rotture sono possibili solo quando trovano un contesto capace di sostenerle. Non tutte le madri possono, o riescono, a parlare. Molte restano mute, altre vengono dimenticate.

Con entrambe queste figure si è aperta una frattura nella compattezza culturale del dominio mafioso, il silenzio si è sciolto in una dimensione collettiva, popolare, spesso ignorata nei racconti dell’antimafia ufficiale. Non ci sono solo magistrati e commissari, ma anche contadine, madri, vedove che hanno saputo trasformare la perdita in gesto politico. Questo spostamento del baricentro – dalla lotta armata alla memoria armata – è il tratto distintivo di una cultura civile che ancora oggi fatica ad essere riconosciuta, ma che rappresenta il nucleo più resistente dell’opposizione alla mafia. Non a caso, Felicia è diventata figura di riferimento per molte altre madri: da Pina Maisano Grassi a Rita Borsellino, da Haidi Giuliani ad Agnese Moro.

Come ha scritto Umberto Santino, nella casa di Felicia si celebrava una ‘religione laica della giustizia’, senza dogmi né altari, fatta di racconti, dediche, fotografie, voci che si intrecciavano e si moltiplicavano. Una religione della giustizia e della lotta civile spinta dall’amore e dal dolore senza scomuniche né pulpiti.

In un tempo in cui le parole ‘legalità’ e ‘memoria’ rischiano di svuotarsi in un cerimoniale poco più che cosmetico, rileggere le vite di Felicia Impastato e di Francesca Serio significa tornare alla sostanza di una lotta civile nata dal basso, combattuta con gesti semplici, verità ostinate e schiene dritte.

Una lotta necessaria, oggi più che mai.

Una vita da etico. In Sicilia contro la mafia. L'evangelo secondo Schubert

Segni dei tempi 18.06.2011, 02:00