Nessuno nasce ricco, ma nella storia dell’Occidente, alcuni lo sono stati per così tante generazioni da farne una condizione ereditaria, più che una conquista. È attorno a questa realtà storica, troppo spesso elusa o banalizzata, che si snoda da ultimo Come dèi fra gli uomini: una storia dei ricchi in Occidente, di Guido Alfani, docente di storia economica alla Bocconi di Milano, già autore di un notevole corpus di studi sulla disuguaglianza economica nel lungo periodo.

Lungi dal limitarsi a una mera ricostruzione statistica, le sue ricerche intrecciano fonti archivistiche, modelli teorici ed elaborazioni quantitative per mettere a fuoco un fenomeno strutturale quanto largamente misconosciuto: la straordinaria continuità storica con cui la ricchezza tende a concentrarsi in mano a una ristretta élite, sopravvive anche a crisi profonde o rotture sistemiche, e si riproduce attraverso le generazioni.

Questa tendenza alla concentrazione ereditaria della ricchezza contrasta apertamente con un’idea ancora oggi diffusa, tanto nella cultura popolare quanto in certa storiografia ottocentesca: quella secondo cui le società preindustriali sarebbero state più egualitarie, perché dominate da una povertà generalizzata. A smentire questa convinzione non è solo un cambio di prospettiva interpretativa, ma una crescente disponibilità di dati empirici, che consente di osservare in profondità la struttura patrimoniale delle società del passato. Alfani dimostra infatti che, già nel tardo Medioevo, i livelli di disuguaglianza erano profondamente marcati, talvolta persino più elevati di quelli osservati in epoche successive. L’accesso a una mole crescente di fonti – catasti, libri d’estimo, registri fiscali, atti testamentari – ha permesso la costruzione di serie storiche affidabili, capaci di disegnare con sempre maggiore precisione la traiettoria della disuguaglianza economica europea.

Ricchi sempre più ricchi

RSI Cultura 17.01.2017, 08:20

Contenuto audio

Alfani condensa dunque i risultati di oltre un decennio di ricerca comparata. L’analisi mostra come, tra il 1300 e il 1800, la disuguaglianza tenda a crescere quasi ovunque, ad eccezione di due fasi di temporaneo livellamento: la prima, successiva alla pandemia di Peste Nera del 1347–1352; la seconda, collocabile tra la Prima guerra mondiale e la metà degli anni Settanta del Novecento. Entrambe queste parentesi, tuttavia, per quanto incisive, non invertirono la tendenza di fondo, che resta quella di una progressiva, resiliente, talvolta persino ostinata concentrazione della ricchezza. La Peste Nera, nello specifico, che sterminò in più ondate circa un terzo della popolazione europea, riducendo drasticamente la forza lavoro disponibile, generò una temporanea redistribuzione: i salari aumentarono, la terra si rese più accessibile, le pressioni sociali si riequilibrarono. Effetti che, tuttavia, svanirono sul medio periodo. La pandemia agì certamente da potente livellatore sociale, ma i suoi esiti redistributivi si rivelarono transitori: in molte regioni europee, la disuguaglianza tornò presto a crescere, superando nel giro di pochi decenni i livelli precedenti alla crisi. Un ritorno alla concentrazione patrimoniale conseguente all’adozione di strategie deliberate da parte delle classi dominanti per ripristinare il proprio controllo sul lavoro, sulla terra e sulle leve fiscali.

Queste strategie di consolidamento economico – dal controllo della terra all’uso selettivo del fisco – mostrano come le élite storiche abbiano saputo difendere e rafforzare la propria posizione anche in assenza di crescita economica.

La concentrazione della ricchezza non dipende infatti necessariamente dallo sviluppo e l’idea secondo cui la crescita economica genererebbe, nel lungo periodo, una naturale riduzione delle disuguaglianze si è dimostrata storicamente inconsistente. Originariamente fu Simon Kuznets a teorizzare il modello economico secondo il quale la disuguaglianza aumenterebbe nelle prime fasi dello sviluppo industriale, per poi attenuarsi con l’ampliamento della classe media e con la redistribuzione indotta dal progresso. Una visione ottimistica, lineare, che ha a lungo dominato l’immaginario politico e accademico della seconda metà del Novecento e che oggi, tanto sul piano teorico quanto su quello empirico, risulta sempre più difficile da sostenere. Lo stesso Kuznets, del resto, era consapevole dei limiti della sua proposta, al punto da ammettere che essa si fondava per il 95 per cento su speculazione e solo per il cinque per cento su dati concreti, come lui stesso volle chiarire nel suo intervento del 1955 all’American Economic Association.

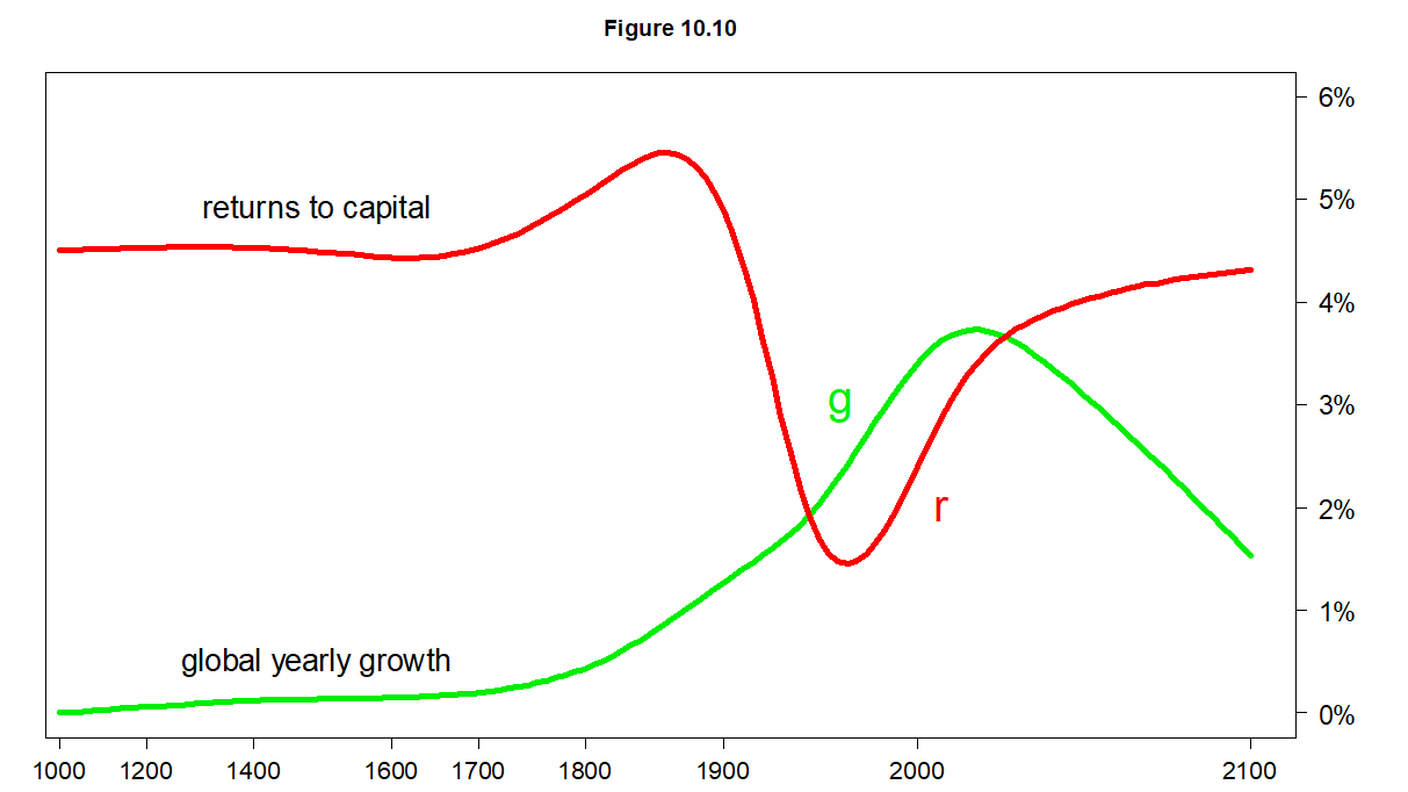

A tal proposito, l’economista francese Thomas Piketty, ne Il capitale nel XXI secolo, del 2014, ha proposto una formula tanto semplice quanto dirompente: quando il rendimento del capitale (r) supera il tasso di crescita economica (g), la ricchezza tende inevitabilmente a concentrarsi, e - poiché nelle economie avanzate il tasso di crescita è da tempo debole o stagnante, mentre i grandi patrimoni crescono grazie ai mercati finanziari - l’effetto è quello di una disuguaglianza strutturale che si autoalimenta.

Andamento comparato di “r” e “g” nel tempo. Il grafico mostra la tendenza del rendimento del capitale (“r”) e del tasso di crescita economica (“g”) a muoversi insieme nella seconda metà del XX secolo. La scala temporale è espressa come –log (2200 – anno).

In questo senso, i dati storici raccolti da Alfani per l’età moderna appaiono come una prefigurazione concreta della dinamica descritta da Piketty: tra la fine del Cinquecento e il Settecento, in piena stagnazione economica, la disuguaglianza non si riduce, ma cresce. Non è lo sviluppo a livellarla, né la crisi a riequilibrarla: la concentrazione patrimoniale si rafforza proprio quando l’economia ristagna. È una logica antica, eppure ancora pienamente attuale.

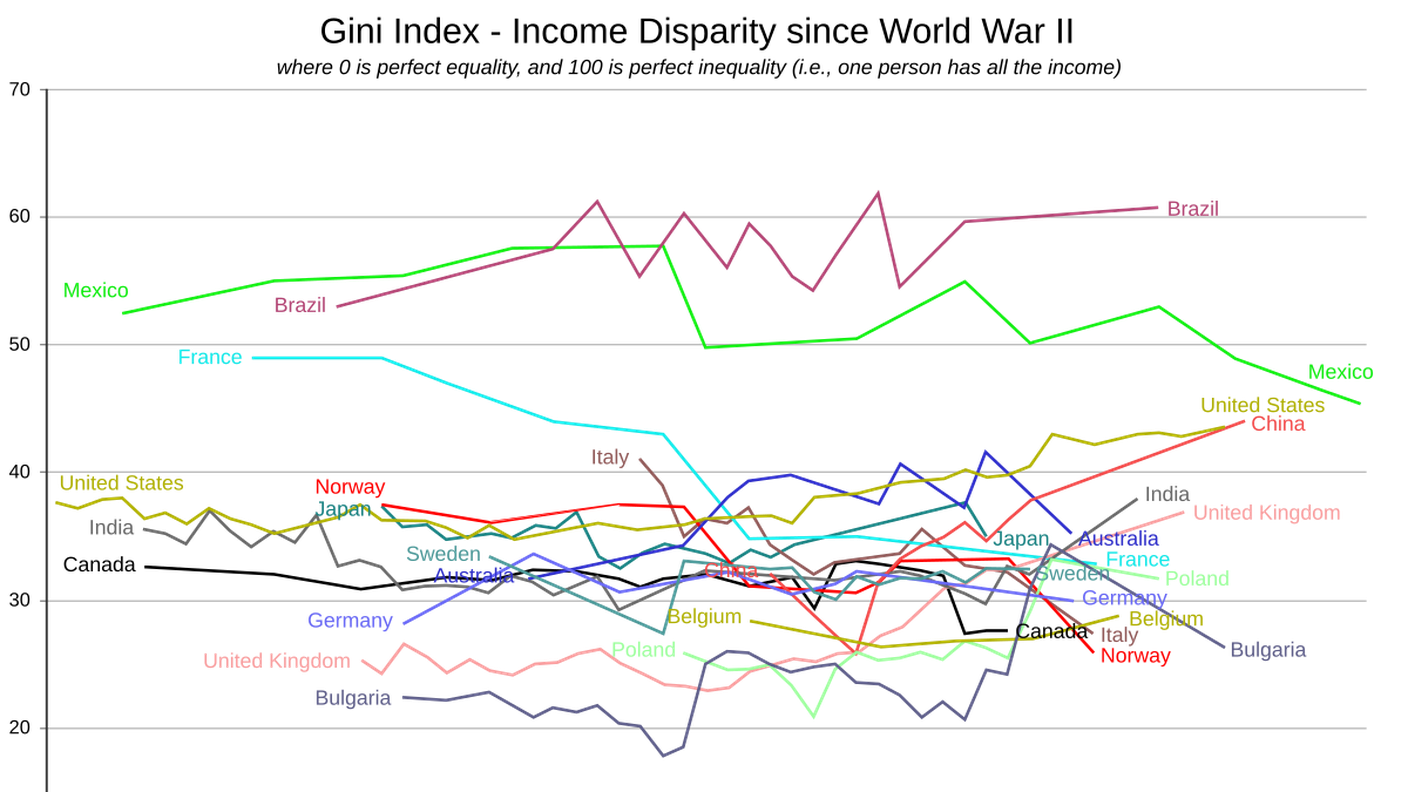

Uno schema analogo, infatti, si è riproposto nella crisi finanziaria globale del 2008. Mentre i redditi da lavoro subivano forti contrazioni, i grandi patrimoni – protetti da asset finanziari e politiche monetarie espansive – hanno recuperato valore con rapidità. In molti paesi, le classi medie ne sono uscite più fragili, mentre l’1% più ricco ha accresciuto la propria quota di ricchezza. La crisi, lungi dal riequilibrare il sistema, ha funzionato da acceleratore delle disuguaglianze. Come scrive Piketty «senza un intervento pubblico, la dinamica di accumulazione del capitale tende a riprodurre i rapporti ereditari del passato», riportando la distribuzione della ricchezza verso assetti ‘ottocenteschi’ – un’analogia che Alfani conferma su scala europea.

Ancora una volta, la ricchezza resta dov’è – e tende a consolidarsi nelle mani di chi ha saputo istituzionalizzarla.

Crescita della disuguaglianza economica (1945–oggi). L’indice di Gini – qui espresso in percentuale – misura il livello di disuguaglianza nella distribuzione del reddito all’interno di ciascun paese: 0 indica perfetta uguaglianza, 100 la massima disuguaglianza. Il grafico mostra l’evoluzione del coefficiente dal secondo dopoguerra a oggi, sulla base di dati pubblici tratti dalla Banca Mondiale, da Nationmaster e dall’Ufficio del censimento degli Stati Uniti. In molti paesi industrializzati, la tendenza mostra un progressivo ampliamento del divario economico.

A rendere questa tendenza ancor più insidiosa è la percezione sociale della disuguaglianza, o meglio, la sua storica invisibilità. Per secoli, come spiega Alfani nel saggio Inequality Unperceived, la concentrazione della ricchezza non fu considerata un’anomalia, ma piuttosto il riflesso legittimo di una superiorità morale, religiosa o ereditaria. La povertà era vista come una condizione fisiologica dell’umanità, quasi come un’emanazione della natura. Solo a partire dal tardo Settecento, con l’irruzione dei principi di uguaglianza civile e giuridica, la disuguaglianza economica cominciò a essere letta come un problema pubblico. Ma anche allora, la reazione politica fu discontinua, e spesso tardiva.

In un tempo come il nostro, in cui la disuguaglianza è tornata a crescere nei paesi industrializzati, in cui la concentrazione della ricchezza accelera, e in cui le democrazie sembrano talvolta incapaci di reagire, ripercorrere la storia della ricchezza non è un esercizio erudito, ma un atto civile. Significa interrogarsi, con lucidità e rigore, su cosa renda la ricchezza così persistente, così ereditaria, così refrattaria alla giustizia redistributiva.

https://rsi.cue.rsi.ch/info/svizzera/La-ricchezza-dei-miliardari-svizzeri-continua-a-crescere--2516416.html

«Non possiamo più illuderci», scrive Alfani, «che la disuguaglianza sia solo una fase passeggera del progresso. È un fenomeno strutturale, che può essere corretto solo da istituzioni consapevoli, e da società capaci di riconoscere il problema» (Guido Alfani, Inequality in History: A Long-Run View, Cliometrica 18, no. 1 (2024), pp. 1–35). Se la storia ci insegna qualcosa, è che la ricchezza tende ad accumularsi, a irrigidirsi, a farsi sistema. E che solo una memoria storica vigile, un’azione politica coerente e una cultura pubblica fondata sull’equità possono contrastarne l’inerzia.

Una memoria, tuttavia, che da sola non basta. Come ha scritto Thomas Piketty: «la disuguaglianza non è una fatalità. È una scelta politica. Solo un’azione collettiva, basata su istituzioni solide e sulla trasparenza democratica, può impedirle di sfociare in ingiustizia permanente.» (Thomas Piketty, Il capitale nel XXI secolo, trad. it. Bompiani: Milano 2014, p. 31). La storia, allora, non serve soltanto a misurare la distanza che ci separa da un ideale di giustizia: serve a ricordarci che quella distanza si colma solo con la volontà.

Intervista a Joseph Stiglitz

Tempi moderni 08.01.2016, 22:25