Lento come un transatlantico, ma è arrivato. In questi giorni è uscito in Ticino Napoli-New York, di Gabriele Salvatores. Un film vecchio di un anno (in Italia è uscito il 21 novembre 2024!) che sembra aver varcato il confine come il Victory di cui racconta l’attraversata dell’Atlantico, da Napoli a New York. Ma una volta tanto, visto che tutto corre sempre, va bene così. Va bene arrivare per ultimi, godersi la “novità d’antiquariato” e magari, visto che tanto si è arrivati ultimi, cogliere pure l’occasione per voltarsi e (ri)guardare gli altri venti film del regista italiano.

Partendo dall’arrivo, dal molo di Manhattan, Napoli-New York è l’ennesimo viaggio in cui Salvatores si imbarca e ci imbarca. E anche a ‘sto giro, come spesso gli è successo in quarant’anni di carriera, la meta non l’ha scelta lui. All’origine del film però questa volta non c’è un libro, innesco abituale del suo cinema, ma ottanta pagine sparse e dimenticate. Fogli in uno scatolone ritrovati da Tullio Pinelli, scrittore e sceneggiatore che se non conoscete vi basteranno tre film per dire “ah ok va bene” e volergli bene come a un amico: La dolce vita, 8 1/2, Amici miei. Capito la penna? Ecco, dopo aver scritto mezzo cinema italiano, mettendo ordine alla sua meravigliosa eredità Pinelli ha ritrovato un vecchio soggetto scritto e abbandonato a quattro mani con Federico Fellini: Napoli-New York. Il resto è al cinema, oggi.

Vestite a festa, le sale cinematografiche si preparano per il periodo natalizio

Indovina chi viene al cinema 22.11.2025, 12:45

Contenuto audio

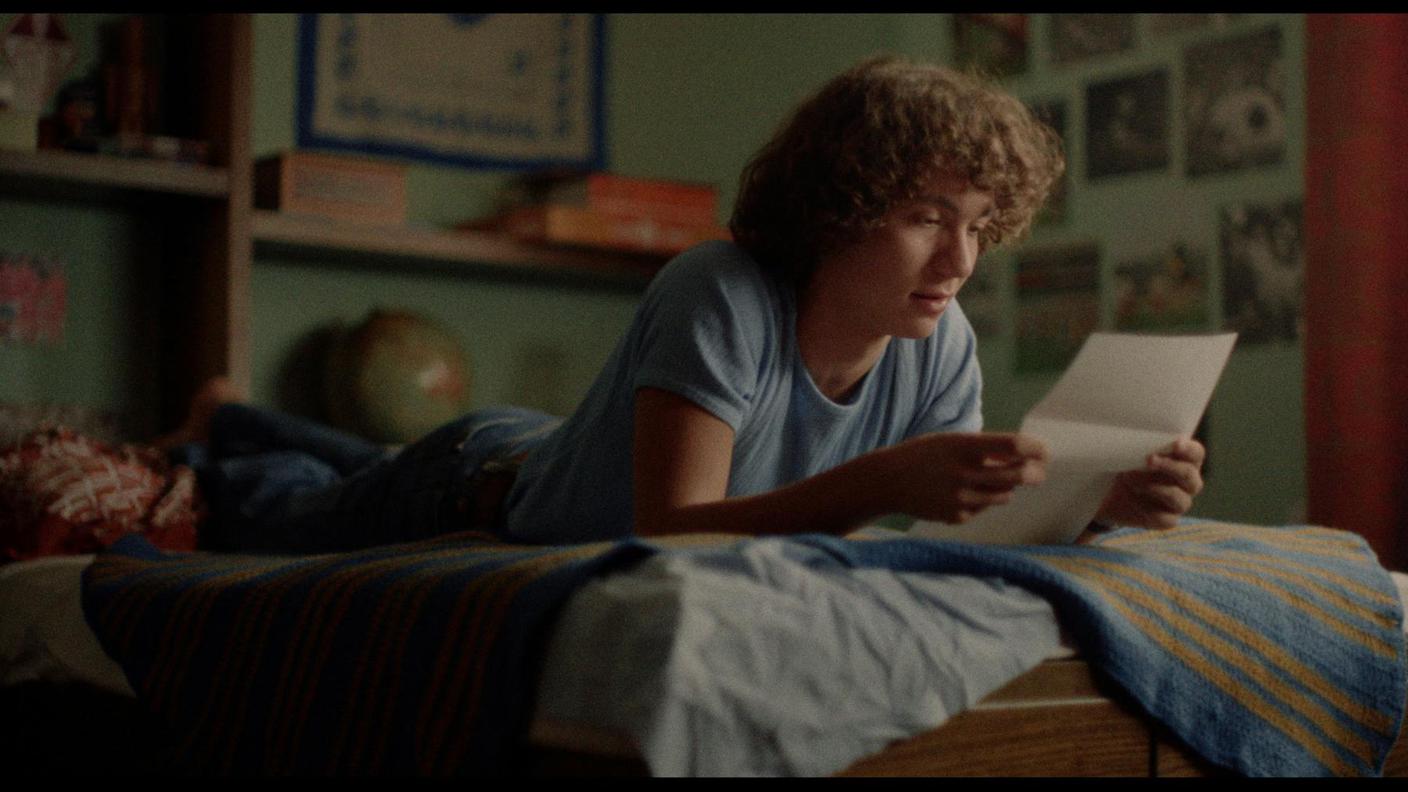

Napoli-New York è la storia di una bomba (i primi secondi) e due bimbi (le altre due ore). Due scugnizzi, Celestina e Carmine, che si devono arrangiare; due dei tanti dell’Italia del dopoguerra costretti a diventare grandi in un colpo, letteralmente. E per diventarlo perché non andare lì dove tutto è già grande? Così, sognando l’America, si imbarcano da intrufolati sul Victory del capitano Domenico Garofalo (Pierfrancesco Favino), per un viaggio di sola andata, come milioni di italiani del secolo scorso. Clandestini, e poi italiani in casa d’altri.

Inzuppato in quel soggetto addormentato, Napoli-New York è il Titanic con Nino D’Angelo al posto dell’orchestra: “È stato nu’ piacere sunà cu vuje stasera”. E lo è stato davvero, un piacere. Perché napoletano e inglese, sogno e realtà, presente e futuro chiacchierano che è una bellezza. Bambini e adulti sono bravissimi a scambiarsi continuamente ruoli e intenzioni; se Celestina e Carmine devono diventare adulti hic et nunc, Favino-Garofalo non vede l’ora di poter fare una capriola nell’infanzia. E il risultato è un film in viaggio tra neorealismo e commedia all’italiana, Rossellini e Salvatores, Walter Matthau e Piefrancesco Favino, l’Italia di allora che parla di quella di oggi, l’America degli anni ’40 che sembra anticipare Zohran Mamdani. Con una nota a margine: quello di Salvatores è sempre e comunque cinema che brilla di mestiere.

E prima? Cosa c’è stato prima di questo ultimo viaggio? Fughe, ancora bimbi, fantasy e noir, con picchi di Abatantuono — con cui fonda la Colorado —, germogli di Bisio e la sicurezza di un Fabrizio Bentivoglio al fianco. Non potendo raccontare tutte le venti volte di Salvatores sul grande schermo è però inevitabile partire dalla trilogia della fuga, poi diventata tetralogia: Marrakech Express (1989), Turnè (1990) e Mediterraneo (1991), più Puerto Escondido (1992). Più che una partenza, per l’appunto, quella di Salvatore è una fuga, verso altrove. Anche da fermo, va bene lo stesso. Come fermi, immobili, dimenticati, sono gli otto soldati italiani di stanza su un’isola greca in mezzo all’Egeo: tre anni in spiaggia mentre intorno al Seconda Guerra Mondiale è in trincea. Eccolo Mediterraneo, eccoli Abatantuono e Bisio, ecco la memorabile scena della partita a calcio turbanti e torso nudo, tra agonismo da San Siro e un solo sguardo (femminile) capace di far finire la partita. La fotografia perfetta del popolo italiano che, rubando occhi e cuore agli americani sei anni prima di Benigni, vale a Salvatores niente meno che il Premio Oscar al miglior film in lingua straniera (1992).

L’oro greco però non vi imbrogli. C’è molto, moltissimo altro Salvatores, in Salvatores. Ad esempio c’è il piccolo Gabriele, quello che — a nostro avviso — fa disegnare il miglior Salvatores. Quello che affida storie e sguardo ai bambini, tornando tra loro o palesandosi eternamente uno di loro. Lo è quando li fa coincidere con le sue storie (Io non ho paura, 2003) e lo è quando dei bambini ha la curiosità. Perché Salvatores esplora, prova, sperimenta, smonta a prescindere che poi sappia rimettere tutto in ordine. Si infila negli esperimenti degli altri (Italy in a Day, figliastro di Life in a Day di Ridley Scott), gioca con il fantasy (il cyberpunk di Nirvana, 2003), con gli effetti visivi (Come Dio comanda, 2008) e i superpoteri (Il ragazzo invisibile, 2014), si rifugia nell’angolo buio per eccellenza, il noir (Quo Vadis, Baby?, 2005) e nei libri. Tra i libri, in quarant’anni, Salvatores si è infilato spessissimo: Puerto Escondido, Io non ho paura, Quo Vadis, Baby?, Come Dio Comanda, Educazione siberiana, Se ti abbraccio non aver paura (da cui Tutto il mio folle amore). Dei bambini Salvatores ha la forza del gruppo quando c’è (in Mediterraneo il gruppo è a tutti gli effetti un personaggio), e la tristezza generatrice della solitudine quando il gruppo c’è, ma non ti vuole (Il ragazzo invisibile). Che ci sia dentro la guerra, le donne, i migranti, il calcio o i supereroi, proprio come i bambini appena finito un libro Salvatores corre a giocarci. Continuamente in bilico tra le pagine della fiaba e la realtà della mamma che chiama a tavola.