Tic, tac, tic, tac. Il ticchettio di dozzine di orologi accoglieva, quarant’anni fa, i primi spettatori di Ritorno al futuro nello strambo laboratorio del dottor Emmett Brown, il «più grande fanatico del Tempo», come lo definisce George Gipe nel romanzo ufficiale del film destinato a diventare cult. Nella tana dello scienziato (pazzo, certo) appariva Marty McFly, spensierato diciassettenne che di lì a poco avrebbe guardato ossessivamente l’ora. Non più perché annoiato dalle lezioni scolastiche, né per il suo cronico ritardo agli appuntamenti, ma perché da quel semplice gesto sarebbero dipese le sorti dell’umanità, o almeno, della sua famiglia.

Di orologi, a cucù e digitali, da polso e da parete, grandi e piccoli, è costellata la trama. Indimenticabile quello in cima alla torre del tribunale di Hill Valley, ma non è meno importante quello con cui il nostro “Bianconiglio” allucinato voleva arredare, persino, la sua toilette: «Ero in piedi sul bordo del mio gabinetto e stavo per appendere un orologio. La porcellana era bagnata. Scivolai e battei la testa sul lavabo alla mia sinistra. E quando ripresi i sensi ebbi una rivelazione», spiega Doc Brown, ricordando la data – 5 novembre 1955 – e il momento in cui scattò l’idea della macchina del tempo. Caso vuole che anche McFly prese un brutto colpo, il 26 ottobre 1985, quando a bordo della scintillante DeLorean modificata schizzò in una fattoria di trent’anni addietro: «Marty venne scagliato quasi sul sedile del passeggero, batté la testa contro il tettuccio […] Tutto appariva e scompariva, stranamente. […] “Accidenti”, mormorò. “Sono in un fienile. Come ho fatto a finire in un fienile?”».

Ritorno a… 40 anni fa

Millevoci 03.07.2025, 10:05

Contenuto audio

Trauma cranico a parte (anche Hank Morgan, l’Americano alla corte di re Artù immaginato da Mark Twain nel 1889, solo dopo esser stato colpito alla testa, da un piede di porco, si risveglia in un campo verdeggiante d’epoca medievale) sappiate che passeggiare nella storia – passata e futura – non è così semplice. Parola del primo Viaggiatore del Tempo, ideato da Herbert George Wells nella sua Time machine (1895):

Un ronzio turbinoso mi riempiva le orecchie. […] Il balenante, continuo alternarsi dell’oscurità e della luce mi feriva dolorosamente gli occhi. […] Sentii il boato di un tuono, e restai forse privo di sensi per qualche attimo. […] Mi guardai attorno: ebbi l’impressione di trovarmi sul piccolo prato di un giardino.

H.G. Wells, La macchina del tempo, 1895

Una forte raffica di vento, una luce accecante e un grave rumore compaiono puntualmente anche in Ritorno al futuro: quando Doc proietta avanti di un minuto il cane Einstein si sente un «colpo di vento» seguito da un «assordante boom»; e quando Gipe inizia il suo libro citando un documentario risalente a quel 1955 in cui piombano i due protagonisti, un «lampo abbagliante» e un «vortice di vento» preannunciano «il fragore dell’esplosione». Un potente tuono, tra l’altro, consentirà ai due maldestri giramondi di riattivare la «splendente DeLorean d’acciaio inossidabile», l’auto che «rifulgeva» anche nella «luce fioca del garage» di Doc (più raffinata la macchina del tempo di Wells, fatta di nichel e avorio, con barre di ottone e aste di quarzo, così come il suo modellino, «poco più grande di un orologio a pendolo», posto trionfalmente su un tavolo illuminato da «una piccola lampada velata»).

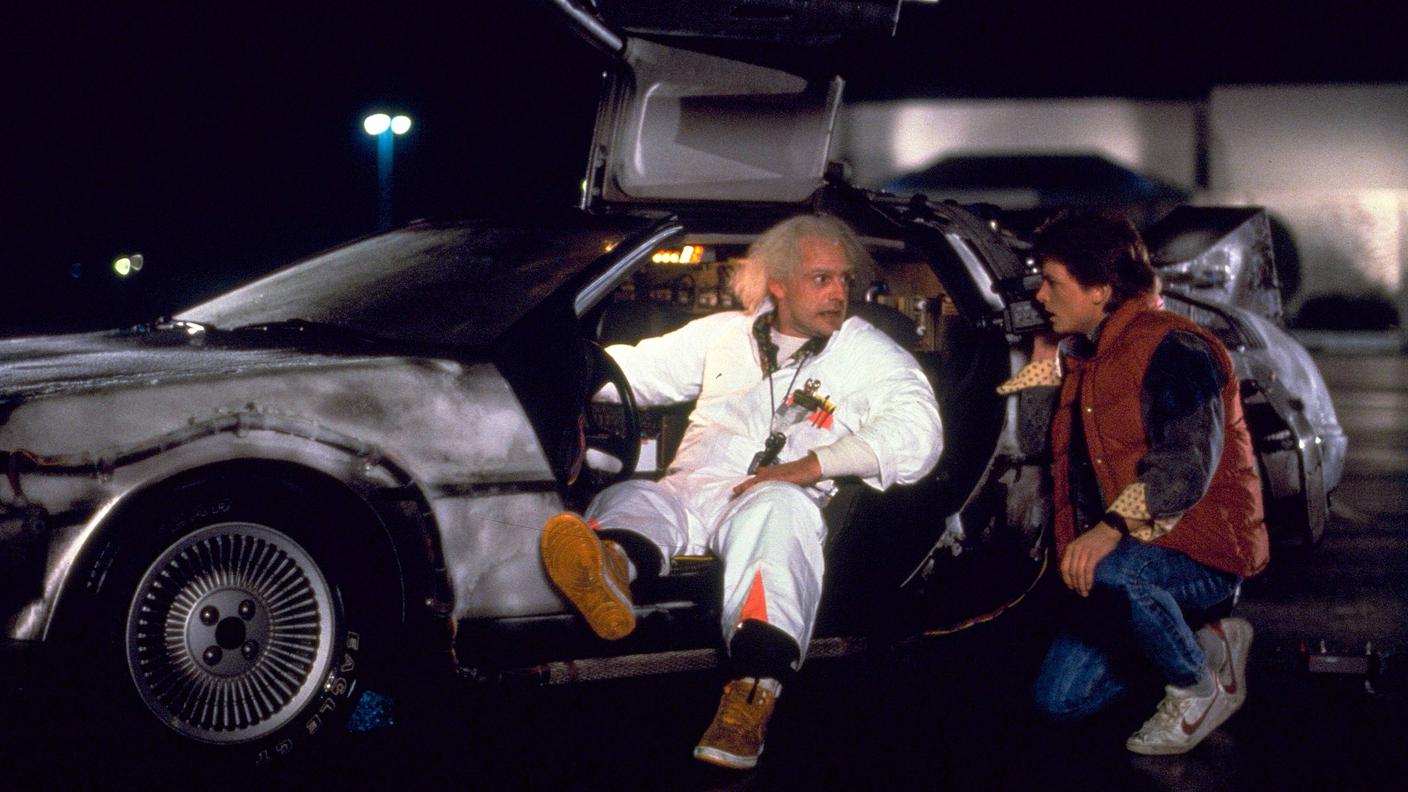

Christopher Lloyd in "Ritorno al futuro" di Robert Zemeckis, 1985

Che dire poi dei milleuno inconvenienti e paradossi che implicano i viaggi nel passato? Marty viene corteggiato dalla madre e dovrà faticare non poco per deviarne l’affetto verso il timido padre (un certo don Sindulfo, protagonista nel 1881 di El Anacronópete di Enrique Gaspar, si inventa invece appositamente una nave del tempo, per far scorrere le lancette all’indietro e convincere sua nipote a sposarlo). Se è vero che McFly ha così l’occasione di diventare per una sera quel divo del rock che sognava di diventare – e Michael J. Fox di suonare quella chitarra ora dispersa, oggetto della campagna di ricerca Lost to the Future – è altrettanto certo che se avesse ascoltato la lezione del suo mentore questo inghippo temporale non sarebbe mai avvenuto.

«Io immagino il tempo sferico e infinito», diceva Doc a un accigliato intervistatore, e aggiungeva: «Come la buccia di un’arancia. Un cambiamento nella consistenza, in un punto qualunque, viene risentito sulla buccia intera. Il futuro influisce sul passato e sul presente nello stesso modo in cui il presente e il passato influiscono sul futuro». E ancora, nel 1955 redarguisce McFly per aver interagito con i suoi genitori: «La storia è una struttura molto fragile. Basta che qualcuno guardi da un’altra parte e tossisca perché succeda una cosa»: la versione un po’ rozza dell’“effetto farfalla” descritto da Edward Lorenz nel 1962 e anticipato una decina di anni prima da Ray Bradbury nel suo Rombo di tuono.

Il Ritorno al Futuro day

Telegiornale 22.10.2015, 00:45

Il divertente e preciso ingranaggio di Ritorno al futuro strizza un occhio al futuro e l’altro al passato, del mondo e della stessa serie. Le tappe dei due episodi successivi, il 2015 e il 1885, sono infatti già qui annunciate, da uno speciale arrivederci (quando Marty propone a Doc «venga a cercarmi nel 2015» questi risponde: «ho dovuto aspettare trent’anni per raggiungerti. E adesso tu dovrai aspettare trent’anni per raggiungere me») e da un oggetto antico (un «piccolo orologio rotondo» risalente alla fine dell’Ottocento, il 1890 per l’esattezza, che lo scienziato estrae dalla tasca prima di aiutare l’amico a ritornare nel futuro).

Nel primo Back to the future si teme una «società di robot» e si enunciano i frutti del progresso (nell’ordine: anestetici, televisione, cinema, musica hi-fi, Frank Sinatra, caffè solubile); si rimpiangono gli antichi paesaggi naturali, quando l’orizzonte non era una colata di cemento ma «tutta terra coltivata»; si elogia e si critica la società dell’epoca, un tantino bigotta ma più cortese – tempi andati in cui la gente «sembrava conoscersi e si scambiava saluti cordiali», viaggiava in lucidissime Cadillac rosse, ballava ai ritmi dello swing e del rock and roll. Un po’ nostalgico e un po’ futuristico, il film prodotto da Steven Spielberg e diretto da Robert Zemeckis, non smette di affascinare i nostalgici degli anni ’80.

Michael J. Fox e Christopher Lloyd in "Ritorno al futuro" di Robert Zemeckis

Spingiamo ora l’acceleratore fino a far schizzare la lancetta alle fatidiche 88 miglia orarie, per raggiungere il presente: intorno a noi vediamo più viaggiatori del futuro o del passato? Svetlana Boym, nel suo The Future of Nostalgia (2001), osservava come il ventesimo secolo – iniziato all’insegna dell’utopia futurista – si fosse chiuso con la nostalgia. James Gleick, nel saggio Viaggi nel tempo (2018), confermava un cambio di paradigma silenzioso: «l’estetica del futurismo è cambiata, senza che nessuno ne abbia pubblicato un manifesto: da colori primari forti, arditi e metallo brillante a rovine e muffa umida».

Se già allora Gleick lamentava la scarsa fantasia dei moderni – ridotta a ingegneria genetica e/o estinzione delle specie – cosa potremmo dire oggi, dopo l’era Covid, davanti alla proliferazione di visioni apocalittiche? La vera rivoluzione, per uscire dall’eterno mainstream sempre uguale della catastrofe, sarebbe forse un film leggero (non superficiale) e ottimista (non ingenuo) che ritorni al presente.