Mi chiedo spesso che cosa significhi considerare un certo scrittore “il più grande scrittore di”: per esempio il più grande scrittore di Francia, il più grande scrittore vivente, il più grande scrittore di fantascienza, il più grande scrittore noir. Si tratta infine di convenzioni ad usum di una certa consolidata idea di agonismo che, se trova una sua ragion d’essere nella competizione mercantile, in letteratura appare più che altro come un risibile riduzionismo dell’arte ai meccanismi dell’industria.

Nondimeno la tentazione è sempre forte. E diremmo persino, negli scrittori più narcisisti, anche l’autotentazione: “Sono il più grande scrittore della mia generazione”. E in certi critici affezionati a quell’aberrazione chiamata canone addirittura l’ossessione di non ammettere nel giudizio il sacrosanto principio della soggettività: “Dante, Shakespeare e Goethe sono oggettivamente i più grandi scrittori di tutti i tempi”. Alleluja! Abbiamo ripristinato la logica degli allori e possiamo leggere per decreto di casta e non più per capriccio di spirito.

Ma se diamo per appurato che nemmeno il premio Nobel è in grado di individuare “il più grande scrittore vivente” – e anzi nel negarlo a Roth e Borges ha di fatto sancito la sua formidabile fallibilità – non possiamo tuttavia negare che un certo grado di approssimazione alla “verità” tali facili etichette da bancarella un qualche margine di senso lo abbiano. Per esempio nel caso di Ohran Pamuk, a sua volta premio Nobel, che da decenni campeggia sugli scaffali delle librerie con l’ineffabile corredo della solita sigla di lancio: “Il più grande scrittore turco contemporaneo”. Titolo che altri non sembrano legittimati a contendergli se non l’altrettanto decantato, ma non ugualmente riconosciuto, Yasar Kemal.

Nel caso di Pamuk, soprattutto nel caso del suo libro più alto e forse più riuscito, Il mio nome è Rosso, qualcosa di oggettivamente grandioso è in effetti difficile non riconoscerlo. Non tanto per quanto attiene alla padronanza stilistica, che infine rivela di sé debiti fin troppo scoperti con la narrativa più “classica”, ma perché i suoi romanzi – Il mio nome è Rosso, in particolare – riescono nella complicatissima impresa di rivelare la Storia nella filigrana di una lettura morale assolutamente di primo livello.

Morale e non moralistica, naturalmente. Morale nel senso che in Pamuk non viene mai meno, con la sapiente delicatezza dei grandi narratori, la capacità di mettere a fuoco le ragioni antagonistiche che sovrintendono ai grandi processi storici di ogni tempo.

Ne Il mio nome è Rosso questo perpetuo agone che contrappone le due grandi visioni del mondo che si sono contese il dominio della modernità – e che in definitiva si sono sempre contese il dominio dell’uomo, in qualsiasi tempo e in qualsiasi area del pianeta – si propone in tutta la sua cristallina ferocia: da una parte il progressismo, il modernismo, dall’altra il tradizionalismo, la conservazione, il conformismo.

Intorno a questi due assi il racconto muove tutte le possibili articolazioni di cui si nutre la perplessità morale quando va fino in fondo nei propri scandagli. E poiché ci troviamo di fronte a un narratore di eccelsa fattura lo fa nei modi piani, lineari e progressivi di chi sa che l’unico modo per comprendere la Storia è viverla dall’interno.

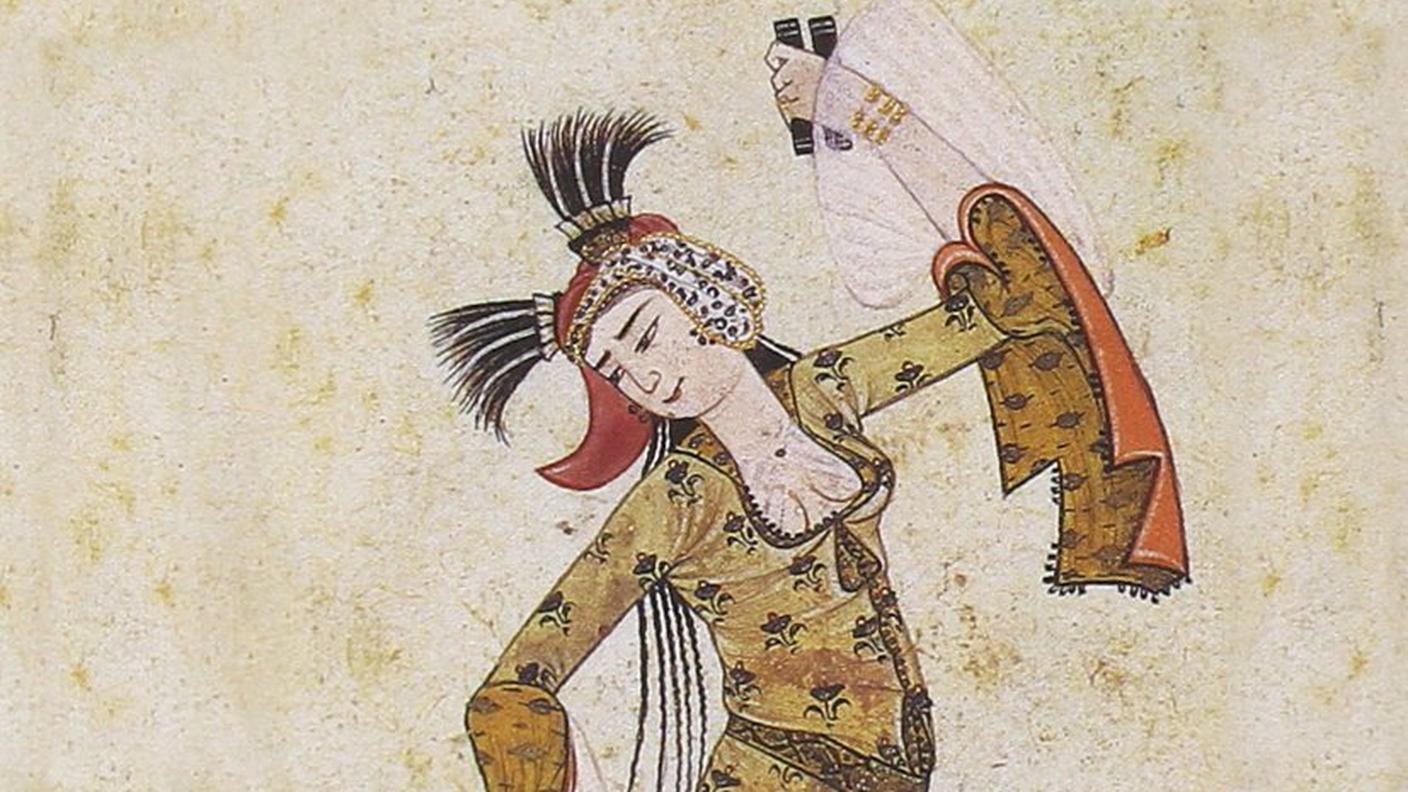

Così ecco il dissidio fra i grandi miniaturisti turco-ottomani della scuola tradizionale orientale – che attingono all’antica sapienza dei maestri e del loro canone – e quelli che si rifanno viceversa ai nuovi stilemi europei e al realismo – anche nel senso della prospettiva e della plasticità delle opere – che provengono da Venezia e dagli altri grandi centri di ricerca occidentale. E in questo spietato confronto, tra agguati, omicidi, tranelli e giochi di potere “tipicamente” da Sublime Porta, l’eterna questione che sottotraccia dispiega l’irrisolto interrogativo: bisogna obbedire al passato o votarsi al futuro?

In Pamuk non c’è “filosofia” in senso stretto. E nemmeno, a ben vedere, una semplice obbedienza mimetica ai fatti storici in sé. Ma nell’essere romanzi in cui la morale – la Morale, anzi – si propone in tutta la sua complessa contraddittorietà, sono infine tra i massimi risultati di quella che potremmo chiamare letteratura storica e letteratura filosofica. Verrebbe quasi da dire: proprio come spetta al “più grande scrittore turco degli ultimi cinquant’anni”.