È molto probabile che il personaggio di Averroè, reinventato in un meraviglioso racconto-apologo di Jorge Luis Borges, non sarebbe stato in grado di collocarlo, nella stessa misura in cui non è in grado di collocare e circoscrivere esattamente la “commedia” e la “tragedia”, perché nella lingua araba non esistono corrispettivi. Si può anche immaginare qualche temerario Averroè dei nostri tempi, intenzionato a scrivere una storia della letteratura universale e costretto a inserirvi il nome di Jean Paul.

Dove collocarlo? Sicuramente non all’interno del classicismo tedesco, magari insieme a Goethe, del quale non condivideva affatto la visione conciliante e “olimpica” del mondo e delle sue contraddizioni. Ma altrettanto sicuramente non all’interno del movimento romantico, del quale aborriva – sono sue parole – le “devozioni sentimentali” e il groviglio dell’interiorità, sullo sfondo delle quinte di cartapesta formate dalla “natura” e il suo discutibile idillio. Per il romanticissimo Novalis, ad esempio, ma anche per il Wilhelm Meister di Goethe, ogni viaggio è un viaggio “verso casa”, mentre per Jean Paul è un odissea verso l’ignoto: difficile immaginare una differenza maggiormente abissale.

Si può allora ricorrere all’aiuto di Herman Hesse, grande scrittore che sapeva di non essere grandissimo, secondo il quale la differenza tra il grande e il grandissimo scrittore consiste nel fatto che il grande scrittore costruisce un mondo poetico, prende spunto da altri mondi e rimanda ad altri mondi, mentre il grandissimo scrittore, pur inserendosi consapevolmente in una tradizione, crea un mondo autonomo, nel quale è possibile trovare tutti i grandi interrogativi e le grandi questioni della vita, senza bisogno di cercare altrove. È per questo motivo che, secondo Hesse, nelle opere dei grandissimi scrittori c’è tutto. È sufficiente scegliere l’opera di uno qualsiasi dei “grandissimi” e in sostanza non ci sarebbe bisogno di leggere altro. Un paradosso, con ogni evidenza, ma non privo di un fondo di verità.

Il suo amico e per molti versi fratello spirituale Thomas Mann (eternato da Hesse nel personaggio del magister ludi Thomas von der Trave ne Il giuoco delle perle di vetro) aveva detto più o meno lo stesse cose a proposito del bernese Jeremias Gotthelf, definendolo il più grande scrittore dopo Omero. Hermann Hesse si riferiva invece al prediletto Jean Paul, perché nelle sue opere trovava condensate con assoluta chiarezza tutte le illusioni e disillusioni che da sempre accompagnato la presenza dell’essere umano su questo sciagurato pianeta. Non stupisce insomma che Il tardo e olimpico Goethe, che alcuni decenni prima, all’epoca del cosiddetto classicismo di Weimar, aveva sperato che il geniale quanto riottoso Jean Paul «potesse essere dei nostri», e cioè uno scrittore equilibrato, tutto teso verso l’armonia e la composizione dei dissidi, lo abbia in seguito definito «l’incubo personificato del nostro tempo», non mancando di aggiungere che gli bastava leggere due pagine di un suo libro per «sentirsi annientato dal ribrezzo» (la fonte, assolutamente attendibile, è nientemeno che il trentenne Arthur Schopenhauer, che conobbe il tardo Goethe a Weimar e ne trasse impressioni piuttosto in chiaroscuro).

Nelle parole di Goethe c’era una cospicua dose di consapevole e studiata menzogna, o perfino una strategia difensiva, perché Jean Paul incarnava quel lato oscuro e demoniaco dell’esistenza che lo stesso Goethe conosceva molto bene (in fondo era pur sempre l’autore de I dolori del giovane Werther, manifesto dello Sturm und Drang e causa più o meno remota di un’epidemia di suicidi tra i giovani di tutta Europa), ma riteneva di aver risolto ne Le affinità elettive e infine nella seconda parte del Faust. Bisogna invece prestare fede a un grande “germanista senza cattedra” quale il compianto Italo Alighiero Chiusano, che ha raccolto la suggestione di Hesse e ha parlato di Jean Paul, del suo «linguaggio turgido e delirante», caratterizzato da una fittissima e quasi inestricabile trama di «arguzie e stravaganze», come del «più grande e complesso scrittore del mondo». Si potrà forse discutere se Jean Paul sia stato realmente «il più grande e complesso scrittore del mondo», ma senza dubbio ha pieno diritto di cittadinanza tra i pochi “grandissimi”.

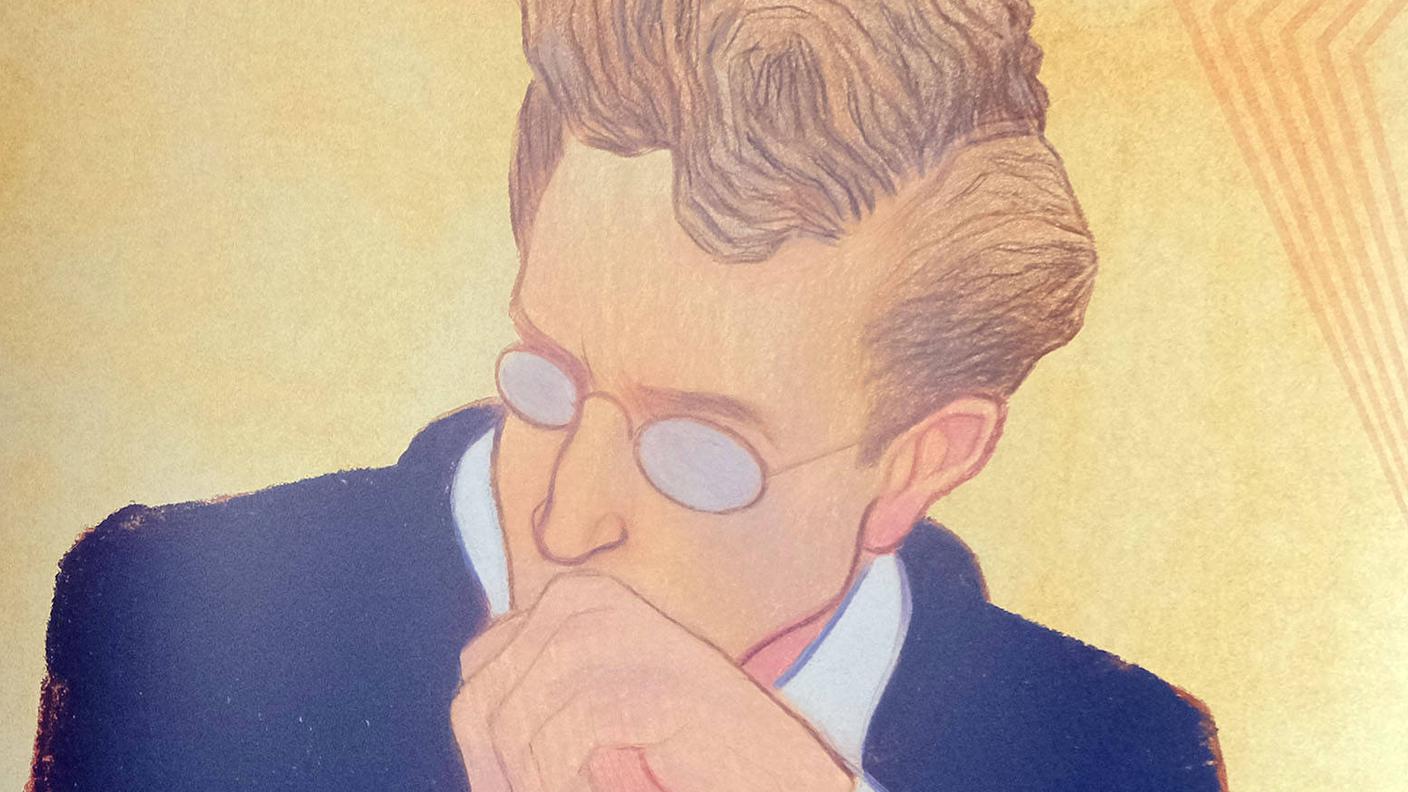

“Jean Paul” è in realtà Johann Paul Friedrich Richter, scrittore tedesco nato 1763 a Wunsiedel in Baviera e morto il 14 novembre 1825 nella non lontana Bayreuth. Lo pseudonimo letterario va pronunciato metà in francese (Jean) e metà in tedesco (Paul), perché Johann Paul Friedrich Richter, che fu anche un pedagogista non privo di idee molto innovative, lo adottò in onore del suo modello letterario Jean-Jacques Rousseau (uno dei suoi primi lettori italiani, Carlo Dossi, nelle Note azzurre lo ribattezzò affettuosamente “Gian Paolo”, ad indicare una profonda consonanza nella valutazione complessiva delle faccende di questo basso mondo).

Johann Paul Friedrich Richter alias Jean Paul è una di quelle strane e piuttosto indefinibili figure che hanno incarnato l’altra faccia, poco rassicurante e ben poco “olimpica”, del romanticismo tedesco. Lo si nota leggendo i suoi lunghissimi romanzi, che avevano messo a dura prova anche un lettore avvertito quale Thomas Mann (i più noti sono Siebenkäs, Titano, Vita di Quintus Fixlein e Anni di scapigliatura, quest’ultimo tradotto in italiano anche col titolo Anni acerbi), ma più ancora immergendosi nei suoi strabilianti racconti, che sono più che altro fantasticherie inconcluse – nel senso nobile e schubertiano del termine – e totalmente inafferrabili.

Le vette, in questo caso, sono il Giornale di bordo dell’aeronauta Giannozzo, deve si incontra per la prima volta l’invenzione narrativa del mondo-formicaio visto da una mongolfiera, La strana compagnia della notte di San Silvestro, Vita del maestrino Maria Wutz e il sulfureo Discorso del Cristo morto, desolata e disperante visione di un universo senza senso e senza Dio, inserita come narrazione autonoma nella più ampia cornice di Siebenkäs. Per capirne il tenore, basti citarne il seguente passo: «Ho attraversato i mondi, sono salito fino ai soli e ho percorso a volo i deserti del cielo, ma non c’è Dio alcuno. Ho scrutato nell’abisso gridando: “Dove sei tu, Padre?”. Ma ho udito solamente l’eterna tempesta che nessuno governa. L’eternità si stendeva sopra il caos e lo erodeva e ruminava se stessa».

Ma il racconto maggiormente rivelatore rimane con ogni evidenza La strana compagnia della notte di San Silvestro. Per inquadrarlo nella giusta prospettiva, è necessario rimarcare che nella letteratura di lingua tedesca, più in generale nelle letterature del nord dell’Europa, ci sono moltissimi scritti che hanno quale argomento le festività di fine anno. La circostanza è dovuta principalmente alle condizioni climatiche e più nello specifico alle condizioni di luce di quei paesi: il solstizio d’inverno e il periodo zwischen den Jahren, vale a dire tra un anno e l’altro, viene considerato come una sorta di giro di boa e l’inizio di un nuovo cammino verso la luce. C’è ad esempio uno splendido racconto di Jeremias Gotthelf ambientato in una stalla, dove una volta tanto sono gli animali a dare giudizi sugli uomini e i giudizi (ovviamente) sono tutt’altro che lusinghieri, perché agli occhi degli animali gli uomini appaiono come essere infidi, loschi, abietti, ingenerosi, avidi di denaro e potere, incapaci di godere i lati buoni della vita. Ma in Jean Paul e nel suo racconto di fine anno c’è l’aggiunta di una lucidità che si potrebbe definire “paradossalmente onirica”.

Siamo nel tardo pomeriggio del giorno di San Silvestro del 1799: in uno sperduto e gelido villaggio del distretto bavarese dell’Alta Franconia, orizzonte di quasi tutta la vita di Jean Paul, si riunisce un gruppo di persone, guidato da un erudito che sogna e vede il futuro. Dice l’erudito, alter ego dell’autore: «I miei pensieri riguardavano in particolare l’immenso fiume del tempo futuro che scorre lento intorno alla terra. Guardare avanti, ben oltre il nostro ultimo giorno, e veder avanzare innumerevoli millenni che seppelliscono sotto una coltre di neve sempre più alta i luoghi coperti di muschio dei nostri giochi e della nostra sepoltura e innalzano sopra di noi nuove città e nuovi giardini, e altri ancora su questi, insomma tutto questo eterno affossare ed edificare offusca e opprime il nostro cuore».

Passano le ore, calano le tenebre, si avvicina la mezzanotte e la visione assume contorni sempre più precisi, con l’erudito che vede davanti a sé «i lunghi millenni che sospingono un popolo dopo l’altro dalle città alle tombe, le generazioni che si susseguono come rapidi scrosci di pioggia». Ma non solo: il visionario Jean Paul scorge la vecchia e decrepita Europa dilaniata dai conflitti e conquistata dagli americani, le città ormai sovrappopolate e invivibili, la concreta individualità trasformata nell’astrazione dell’uomo-massa, il denaro elevato a sordida misura di tutte le cose, la moda che sperimenterà «il lungo più lungo e il corto più corto», la massima tolleranza e l’estrema mescolanza degli uomini che porteranno a una suprema visione d’insieme ma anche al sommo arbitrio e quindi a una specie di caos generalizzato. È il dominio della canaglia, in un’eterna e noiosissima ripetizione dell’identico. A differenza del Faust di Goethe, che viene rigenerato dall’Eterno Femminino e dall’Aurora, pare insomma che al termine della lunga notte invernale di Jean Paul non ci sia alcuna alba: «Quando il dolente si corica a terra con la schiena piagata, per assopirsi fino a un attimo più bello e pieno di verità, pieno di virtù e di gioia, è nel caos tempestoso, nell’eterna mezzanotte che si desta. E a lui non giunge mattino, né mano salvatrice, né padre infinito!».

Le affinità con le Operette morali di Giacomo Leopardi (che Schopenhauer definirà poi il “fratello meridionale”), soprattutto col Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere, già sottolineate da Carlo Dossi, sono senza dubbio evidentissime. Ma in Jean Paul c’è una nota di schietto disincantato che sarebbe impossibile trovare nel realismo pessimistico di Leopardi. Lo si nota in particolare da un passo della Vita del maestrino Maria Wutz, dove l’io narrante (anche in questo caso, Jean Paul è facilmente riconoscibile) invita il lettore a «spregiare, meritare e godere una vita così insignificante, perché il limo del tempo è intorno a noi e sale sempre più in alto fino a sotterrarci: bastano tre minuti perché giunga al cuore e ricopra me e voi».

È soprattutto questa idea del fiume del tempo, che costituisce il basso continuo dell’opera di Jean Paul, a parlare oggi più che mai alla nostra sensibilità. Forse non sarà stato il più grande e complesso scrittore del mondo, però è stato un genio profetico, tremendamente attuale e tutto da scoprire o riscoprire. Due secoli dopo, le sue pagine continuano a instillare un dubbio molto salutare sul confine che separa realtà e sogno (forse il secondo è più vero e “reale” della prima, che comunque non va sopravvalutata e presa troppo sul serio). In fondo è stato lo stesso Jean Paul, operando una sapida variazione sul titolo della celeberrima opera di Caldéron, a dire che la “la vita è sogno”. Ma poi ha aggiunto una precisazione che restituisce le credenziali stilistiche e tutto il senso della sua opera: «Sì, ma è un sogno che si sogna sempre su un materasso troppo duro».

Jean Paul: Il fiume del tempo (4./10)

Blu come un'arancia 07.07.2011, 04:00

Contenuto audio