Nel pensiero di Giacomo Leopardi, il gioco non è mai un semplice passatempo infantile o un’attività marginale. Al contrario, esso si configura come una metafora centrale per comprendere la condizione umana, il rapporto tra verità e illusione, tra natura e cultura, tra infanzia e maturità. Il gioco attraversa la sua opera in forme diverse: come illusione necessaria, come simbolo dell’infanzia perduta, come finzione sociale, come crudele meccanismo naturale, e infine come eco malinconica del tempo che fu.

Nel cuore dello Zibaldone di pensieri, Leopardi elabora una visione disincantata della realtà, in cui la felicità è possibile solo attraverso l’illusione. Il gioco, in questo contesto, è l’attività per eccellenza del fanciullo, che vive immerso in un mondo immaginario, che plasma a sua immagine e somiglianza, libero dalle costrizioni del vero. Ma non si tratta solo di un’attività infantile: il gioco è una metafora dell’illusione stessa, che accompagna l’uomo anche nell’età adulta, sotto forme più sofisticate ma non meno ingannevoli.

Il più solido piacere di questa vita è il piacere vano delle illusioni.

Giacomo Leopardi, Zibaldone di pensieri (6 luglio 1820)

Il gioco è dunque illusione consapevole, un’anticipazione della poetica dell’inganno vitale che Leopardi contrappone al vero, spesso doloroso. È anche una forma di resistenza alla noia, che egli considera uno dei mali fondamentali dell’esistenza. In questo senso, il gioco è una strategia di sopravvivenza, un modo per rendere tollerabile una realtà altrimenti insostenibile.

Ne Il sabato del villaggio, uno dei suoi idilli più noti, Leopardi mette in scena una comunità contadina che si prepara alla festa domenicale. I bambini che giocano nella piazza rappresentano la gioia dell’attesa, la felicità futura che ancora non è stata delusa dalla realtà:

I fanciulli gridando

Su la piazzuola in frotta,

E qua e là saltando,

Fanno un lieto romore.

Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio (1831)

Il gioco dei bambini diventa così simbolo di un tempo in cui l’illusione è ancora viva, in cui la speranza non è stata ancora tradita. L’infanzia, in questa prospettiva, è l’unico momento in cui la felicità è possibile, proprio perché ancora proiettata nel futuro.

Nel Dialogo di Tristano e di un amico, una delle ultime e più amare Operette morali, Leopardi mette in scena un personaggio che rifiuta il “gioco” della vita sociale. Tristano, alter ego dell’autore, denuncia la falsità dei rapporti umani, la vacuità delle convenzioni, la superficialità delle mode culturali. La società è vista come un grande teatro in cui ognuno recita una parte, indossa una maschera, si adegua a ruoli imposti. Il gioco, in quest’ottica, sta nell’occupare una posizione che essenzialmente non ci appartiene, ma che al tempo stesso ci consola:

Gli uomini universalmente, volendo vivere, conviene che credano la vita bella e pregevole; e tale la credono; e si adirano contro chi pensa altrimenti. Perché in sostanza il genere umano crede sempre, non il vero, ma quello che è, o pare che sia, più a proposito suo.

Giacomo Leopardi, Dialogo di Tristano e di un amico (1827)

Ne La Ginestra, uno dei suoi ultimi e più alti componimenti poetici, Leopardi affronta il tema della natura matrigna, indifferente al destino umano. In questo contesto, il gioco assume una valenza tragica: la natura gioca con l’uomo come fa un essere crudele con un insetto, lo illude, lo distrugge, lo dimentica.

E quante volte

favoleggiar ti piacque, in questo oscuro

granel di sabbia, il qual di terra ha nome,

per tua cagion, dell’universe cose

scender gli autori, e conversar sovente

co’ tuoi piacevolmente; e che, i derisi

sogni rinnovellando, ai saggi insulta

fin la presente età, che in conoscenza

ed in civil costume

sembra tutte avanzar; qual moto allora,

mortal prole infelice, o qual pensiero

verso te finalmente il cor m’assale?

Non so se il riso o la pietá prevale.

Giacomo Leopardi, La ginestra (1831)

Il gioco, qui, è metafora dell’assurdo, della sproporzione tra l’uomo e l’universo. L’illusione di poter dominare la natura si infrange contro la realtà della fragilità umana. L’unica risposta possibile è la solidarietà tra gli uomini, un’alleanza contro la comune condizione di precarietà. Il gioco, in questo caso, non è più una scelta, ma una condanna.

Infine, ne La sera del dì di festa, Leopardi evoca il gioco come eco lontana, memoria malinconica di un tempo felice. Dopo la festa, resta il silenzio, e il gioco si dissolve come un sogno. La poesia stessa diventa un gioco della memoria, un tentativo di trattenere ciò che è già svanito:

Ecco è fuggito

il dì festivo, ed al festivo il giorno

volgar succede, e se ne porta il tempo

ogni umano accidente.

Giacomo Leopardi, La sera del dì di festa (1831)

Il gioco, la festa, è tempo perduto, felicità irrecuperabile, come l’infanzia e la giovinezza. La memoria lo conserva, ma solo come ombra, come rimpianto. In questo senso, la poesia leopardiana si fa luogo di resistenza contro l’oblio, ma anche testimonianza della sua inevitabilità.

Nonostante ciò, entrare nell’universo giocoso di un bambino è pur sempre possibile anche in età adulta, e diventa un modo di vivere alternativo che mette in discussione la visione cruda e opaca della realtà. Il punto di partenza sta nella sensibilità che ognuno coltiva nel proprio mondo interiore: la leggerezza dell’essere si intuisce semplicemente osservando con attenzione le movenze dei bambini. Il loro particolarissimo modo di abitare il mondo, in netto contrasto con quello dell’adulto, disvela ai nostri occhi orizzonti di realtà possibili, in cui trovare l’antidoto alla leopardiana sofferenza che caratterizzerebbe il destino di tutte le creature mortali.

Ecco che in questo modo emerge il vero senso del pessimismo leopardiano, che a ben vedere nasconde una via di fuga preziosissima e un genuino, alquanto inaspettato, amore per la vita. Una visione certamente grigia e cupa, che però permette di intravedere nel passato la chiave di lettura per recuperare quella realtà dai colori sgargianti che era ormai sbiadita, se non svanita del tutto, nella fredda e spietata mente adulta. Perché il gioco e la fanciullezza sono parti integranti del reale, non dei mondi a sé in cui rifugiarsi, non mere illusioni, ma modi autentici, naturali e primordiali di approcciarsi all’esistenza. Cruciale è mantenere questo spirito come forma viva nel presente e non confinarlo a un passato mitico, irrecuperabile e perduto.

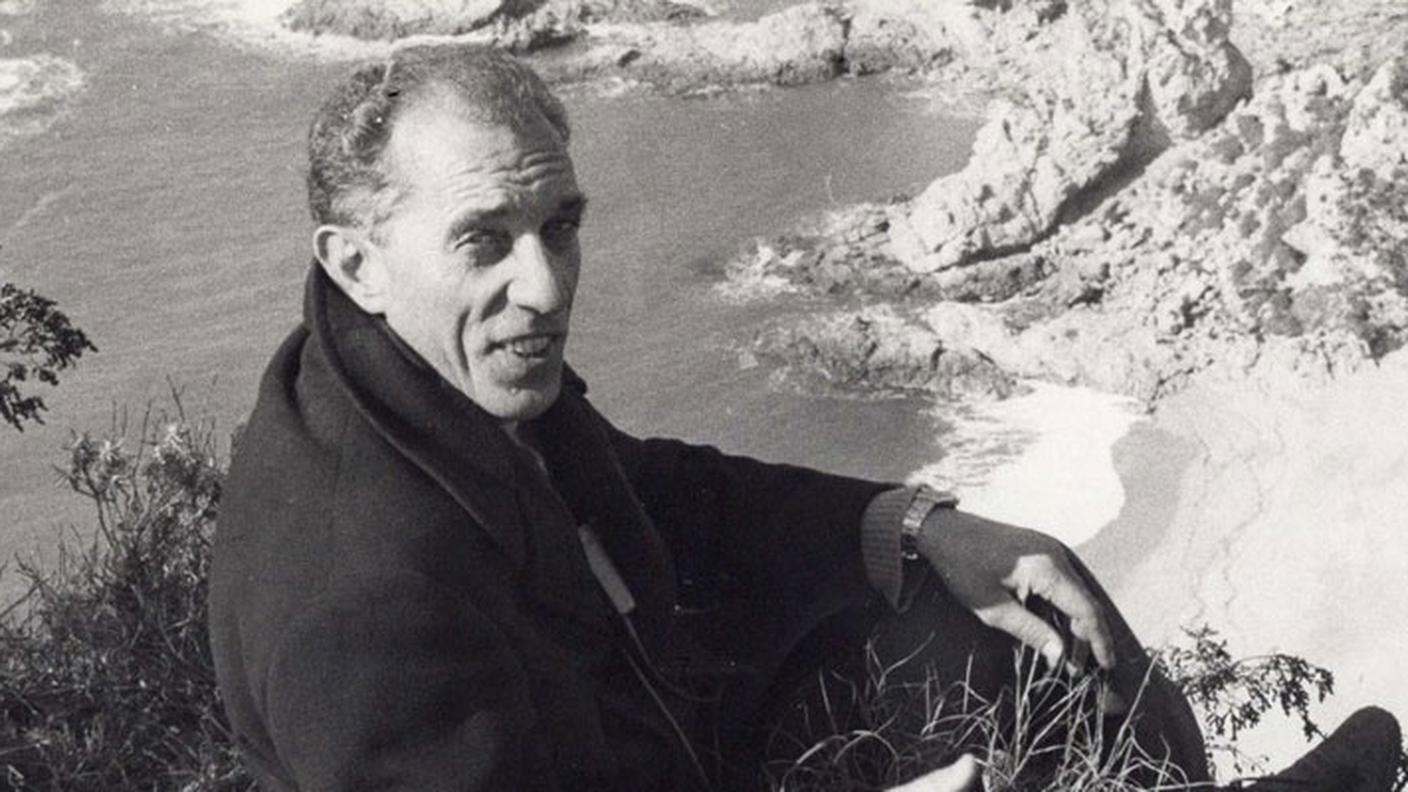

Ma c’è voluto del talento

per riuscire ad invecchiare

senza diventare adulti.

Franco Battiato, La canzone dei vecchi amanti (1998)

Non c’è vita senza gioco

Laser 03.11.2025, 09:00

Contenuto audio