Adesso è finito tutto. È finito. Non hanno più la [loro] cultura e non hanno ancora raggiunto la cultura piccolo-borghese che viene loro imposta perché non hanno la possibilità economica di raggiungerla. E quindi sono smarriti e sono in uno stato di disorientamento per cui, e mi ripeto in maniera ossessiva, se in Italia venisse il nazismo troverebbe il terreno adeguato. Perché queste masse fluttuanti di gente che ha perduto i suoi valori morali e non ha acquistato i valori morali nuovi è una massa amorfa, disorientata, imponderabile e che è infatti crudele.

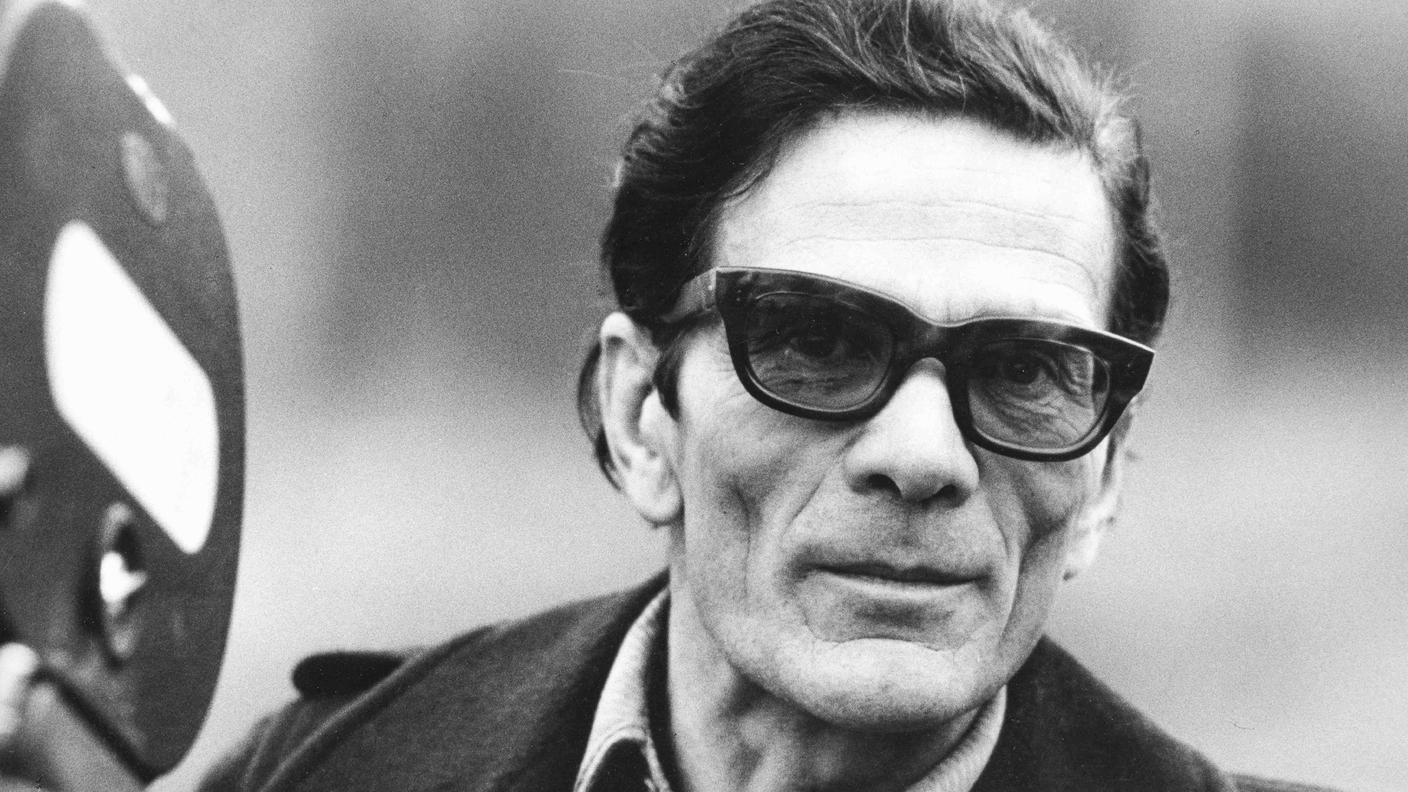

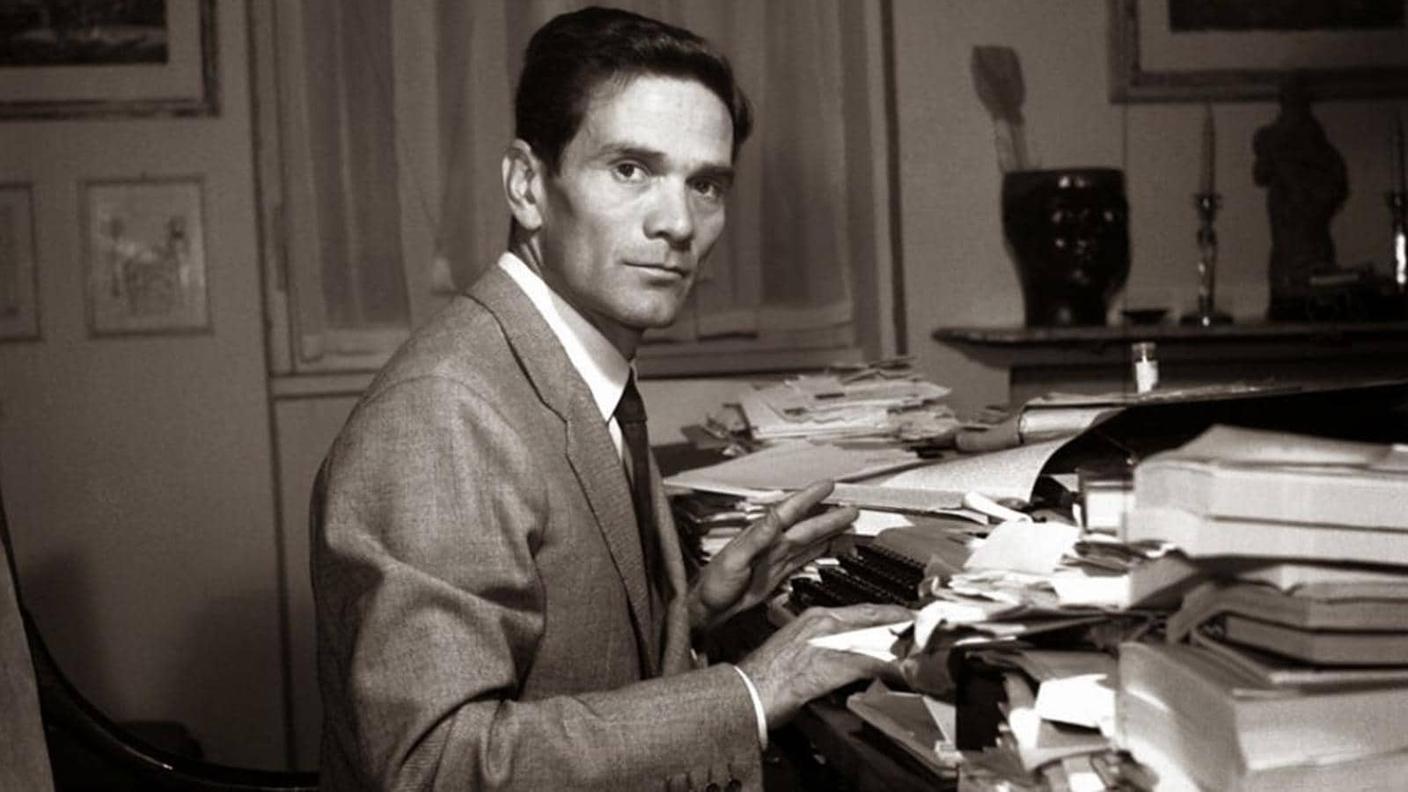

Hanno il peso di una pietra tombale, queste parole che Pier Paolo Pasolini (1922/1975) pronunciò cinquant’anni fa durante un’intervista pubblicata postuma sul quotidiano Avanti! (9.11.1975). Hanno il peso di una pietra tombale non solo perché quando lo scrittore fece quella dichiarazione era il 22 ottobre 1975, ossia dieci giorni prima del suo assassinio, ma anche perché quelle parole, confermando ciò che Pasolini andava ripetendo sin dall’inizio degli anni Sessanta, ossia il genocidio culturale del sottoproletariato originato dalla omologazione imposta dalla civiltà dei consumi, indirettamente siglavano una volta di più l’ammissione del suo “abbaglio” teorico quanto utopico (un sogno?) con il quale vent’anni prima aveva esordito nella narrativa, con il romanzo Ragazzi di vita (1955).

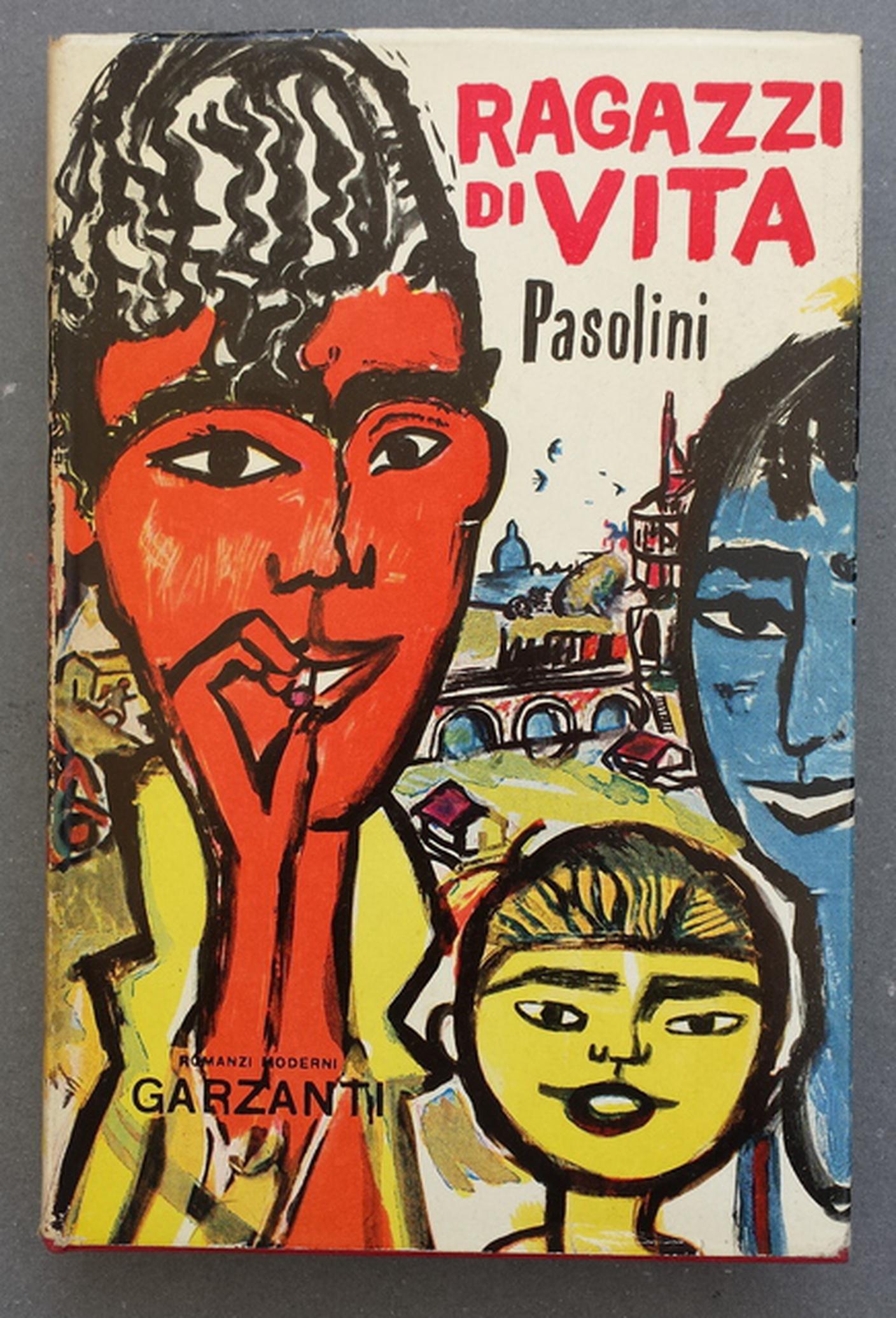

Ragazzi di vita, prima edizione, 1955

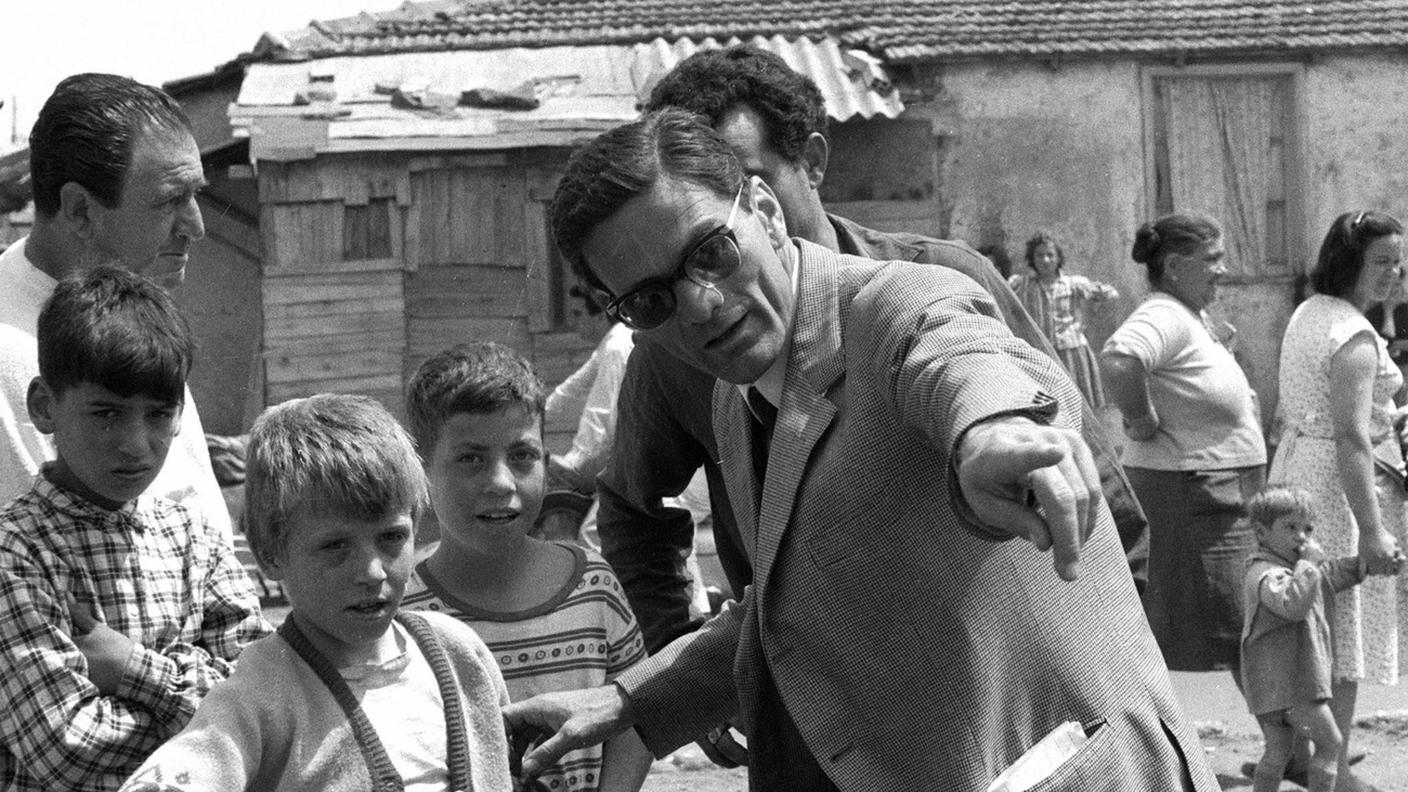

Nel libro Pasolini aveva raccontato la vita di un gruppo di giovani sottoproletari delle borgate romane nel secondo dopoguerra. Durante le loro giornate i protagonisti si dedicano a piccoli furti, truffe e altri espedienti per sopravvivere alla fame e al degrado dell’ambiente in cui vivono.

Quella che Pasolini aveva descritto era infatti una realtà di baraccopoli, dove in uno stato di grave deprivazione economica e sociale (senza acqua corrente, fognature, scuole) vivevano circa trecentomila persone, che cercavano di tirare avanti con furti e prostituzione.

Per Pasolini, però, quel sottoproletariato rappresentava un universo di vitalità, autenticità, e libertà non ancora corrotto dall’omologazione imposta dal neocapitalismo e dal consumismo. Ai suoi occhi, infatti, quegli individui erano sinceri perché guidati da codici linguistici e comportamentali istintivi e incorrotti, pre-borghesi o addirittura preistorici in termini di moralità e cultura.

«Opponendo al presente automatico, atrofizzato, sclerotico, falsamente edonistico, conformistico, un mondo ingenuo e popolare (...) contestavo il presente» confermerà poi lo scrittore. Sullo sfondo del suo sentire c’era comunque anche una profonda e sensuale fascinazione antropologica che, in Ragazzi di vita (e successivamente nel romanzo Una vita violenta del 1959 e nel suo esordio cinematografico Accattone del 1961), traspariva dalla scelta di utilizzare un linguaggio diretto, molto spesso dialettale, in una sorta di neorealismo in prosa: « — Che, se n’annamo a Ostia? — fece il Riccetto, — oggi sto ingranato. — Eh! — fece spostando su e giù tutti gli ossacci della sua faccia Alvaro. — C’avrai du piotte, c’avrai.»

Una scelta che, come scrisse il critico letterario e filologo Gianfranco Contini (1912-1990), faceva di Ragazzi di vita «un’imperterrita dichiarazione d’amore».

L’ultima cena di PPP

Laser 31.10.2025, 09:00

Contenuto audio

Quasi inutile dire che, naturalmente, l’Italia clerico-fascista (come la chiamava Pasolini), invece, interpretò quella dichiarazione d’amore come pornografia di gusto morboso, sporca, abbietta, scomposta, torbida e infatti, a soli tre mesi dalla pubblicazione, il Servizio spettacolo informazione e proprietà intellettuale (l’ufficio statale che in Italia aveva compiti di vigilanza e controllo sui contenuti delle opere destinate alla diffusione pubblica), denunciò l’opera alla Procura della Repubblica di Milano ottenendone il sequestro. L’anno dopo il processo naturalmente polarizzò l’opinione pubblica e soprattutto il mondo intellettuale che in gran parte sostenne Pasolini e il suo romanzo. Alla fine vinse la tesi della difesa, la quale aveva sostenuto che, pur contenendo parole volgari e locuzioni scabrose, nel libro non c’era compiacimento morboso, ma rappresentazione veritiera e mimetica del linguaggio e della realtà del sottoproletariato, con una forte valenza di denuncia sociale e pietas umana. Come scrivevamo all’inizio però, bastarono pochi anni per disilludere Pasolini sulla sua infatuazione per il mondo delle borgate.

A disincantarlo non furono le critiche, a lui marxista, di un intellettuale marxista di primo piano come Alberto Asor Rosa (1933-2022) che lo accusò di mitizzare i ragazzi di vita come se fossero fuori dalla storia e dalla lotta di classe, tacciandolo di reazionarismo (queste le parole di Asor Rosa: «borghesissimo travestimento di un’ideologia falsamente dalla parte del popolo»). No, la fine dell’illusione pasoliniana fu determinata dall’aver visto quel mondo originariamente ricco di valori e creatore di una «cultura [fatta di] gesti, mimica, parole, comportamento, sapere, termini di giudizio», degradarsi nella riproposizione caricaturale del modello piccolo borghese, un modello che, in quanto irraggiungibile per motivi economici e culturali, era capace di generare solo tristezza, nevrosi, ansia e violenza. Quella stessa violenza che, la notte del primo novembre 1975, agì su di lui: a massacrarlo fu proprio un ragazzo di vita.

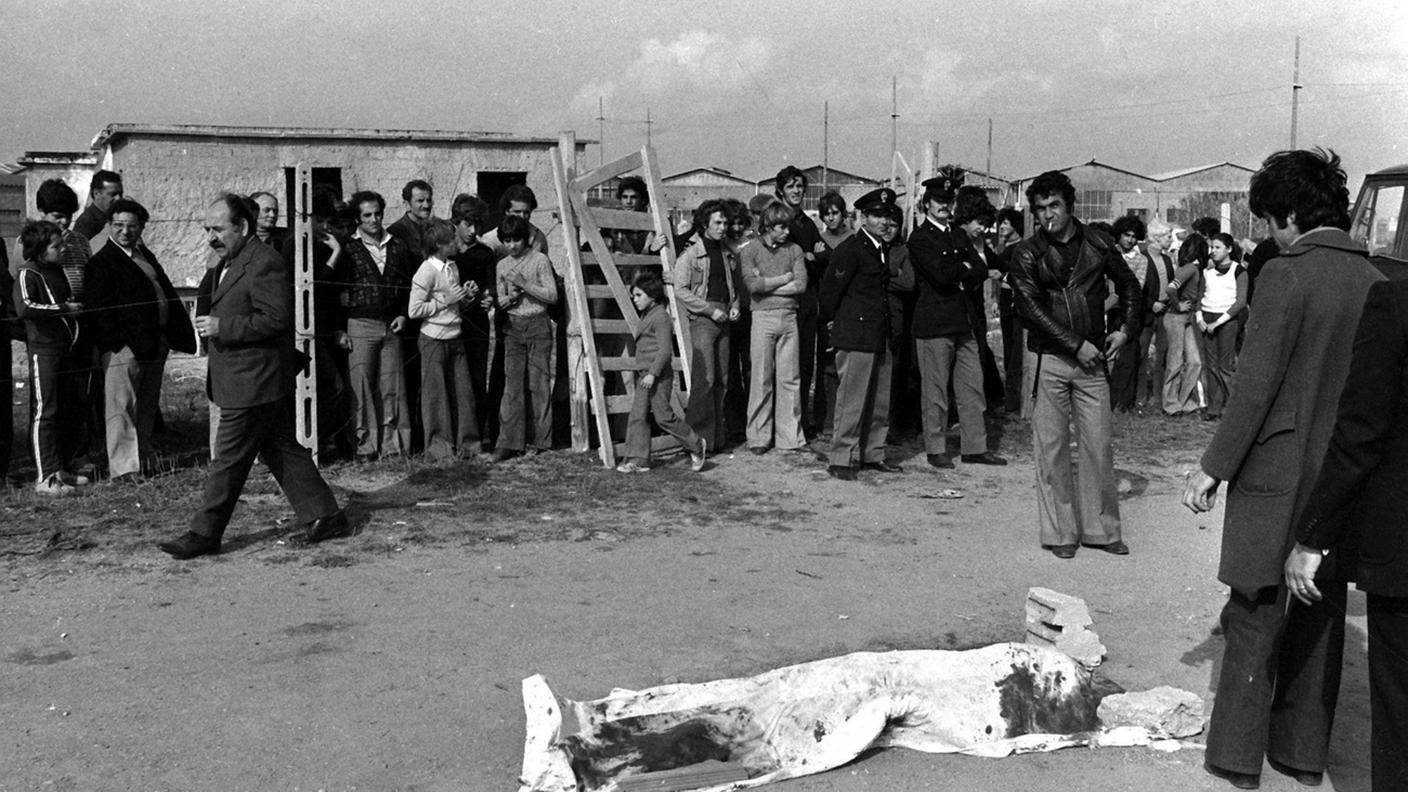

Il corpo di Pasolini sulla spiaggia di Ostia, 1975

Al di là delle vicende processuali irrisolte che mostrerebbero l’assassino, Pino Pelosi (1958-2017), agire insieme e per conto di altri, quella morte («una morte, teorizzata, profetizzata e, alla fine, esibita come massima espressività» come anni dopo, nel libro Pasolini e la morte, scrisse Giuseppe Zigaina, artista friulano, suo amico e collaboratore per oltre trent’anni), sembra proprio l’esplicito compimento di una vita e di un’opera (letteraria, poetica, cinematografica) dedicata a vivisezionare il suo sogno di un mondo altro pre-borghese, fino a scoprirne (e, con la sua morte violenta, a mostrare a tutti noi), il tumore che lo aveva avvelenato.

«Io mi esprimo con tutto me stesso, con la mia stessa vita» aveva detto Pasolini: la sua morte, quindi, come espressione di un avvertimento?