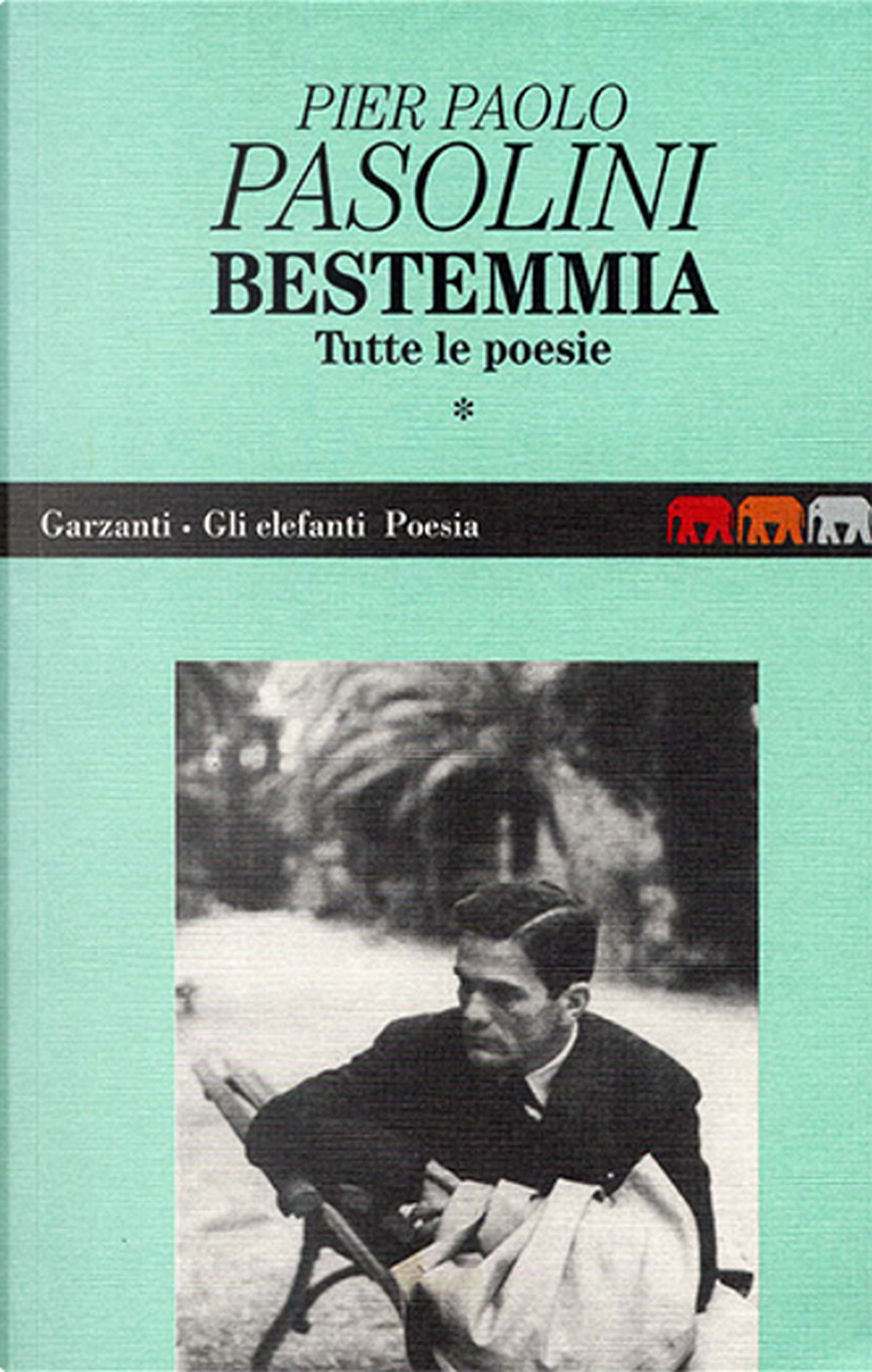

Che Pier Paolo Pasolini sia un grande poeta – «Ne nascono tre o quattro ogni secolo» diceva Moravia alla sue esequie – è ormai cosa nota. Lo testimonia, dalla prima all’ultima pagina, la collezione completa delle sue opere poetiche, proposta tra gli altri da Garzanti con il titolo complessivo di Bestemmia.

Ma l’evento che maggiormente designa il «gesto poetico» non è tanto – o non soltanto – nel farsi la poesia testimonianza di un pensiero o di una Weltanschauung, come appunto è nell’insieme dell’opera poetica maggiore di Pasolini. Bensì nel produrre l’«inaudito miracolo» (o l’«inedito miracolo») di elevare l’insignificante ai cieli della purezza, dell’assoluto e del quintessenziale.

Per compiere tale «gesto poetico» non sono però il pensiero o la militanza politica a chiedere al poeta il proprio sguardo, ma molto più arditamente e difficilmente la banalità delle cose.

La fabbrica dei sogni

RSI New Articles 12.08.2022, 09:23

È quanto rileviamo, fin da un primo sguardo, leggendo Passeggiate romane, che in qualche modo esprime una sorta di essenzialità del fare poetico, ovverossia la sontuosa precedenza che la poesia, da sempre, in qualunque azione euristica si produca, assegna a se stessa rispetto al proprio contenuto: cioè alla fortuità del reale.

Pasolini non cerca in effetti, in quella breve collezione di prose, di portare la poesia – o per meglio dire, la «poeticità» – alle sublimi altezze a cui ci hanno abituato i poeti maggiori di ogni tempo (lui compreso), ma a presentarcela come un elementare, eppure eccelso, esercizio dello spirito e dello sguardo. Poiché laddove la normalità – o, ripetiamolo, la banalità – del reale sembra obbligare pensiero e sguardo a una scarna osservazione primaria, là interviene la poesia per educarci a riconoscerlo viceversa in tutta la sua recondita potenzialità estetica.

Quindi Passeggiate romane è paradossalmente uno dei testi – per quanto concepito in linguaggio prosastico – che forse più intimamente ci svela che cosa Pasolini intendeva per poesia: scardinare la cosità dall’ovvio e consegnarne l’invisibilità al regno del visibile.

Operazione che presuppone, oltre che una penna elettiva, uno spirito in grado di scardinare dalla patina superficiale delle cose, della loro «cosità», la più remota potenzialità del reale di svelarsi altrimenti che per la sua apparenza e immediatezza percettiva.

Spirito, già. Ovverossia: lo spirito del poeta. Nelle sue «passeggiate romane» Pasolini risveglia Roma dalla propria atonia come una sorta di alchimista potrebbe risvegliare una materia inerte alla vita. E ce la rivela per come apparirebbe, se solo fossimo in grado di percepirlo, nel suo spirito più autentico.

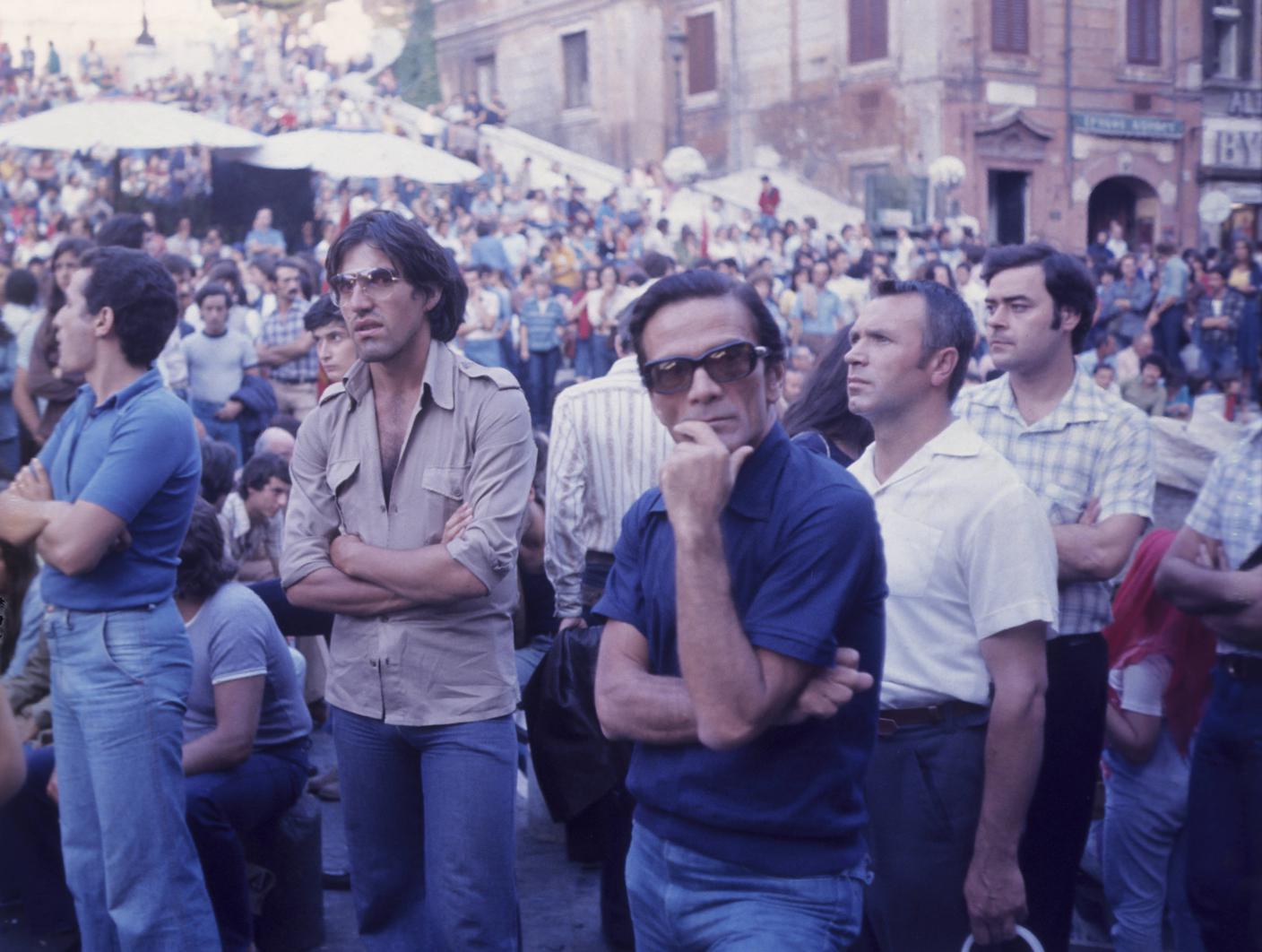

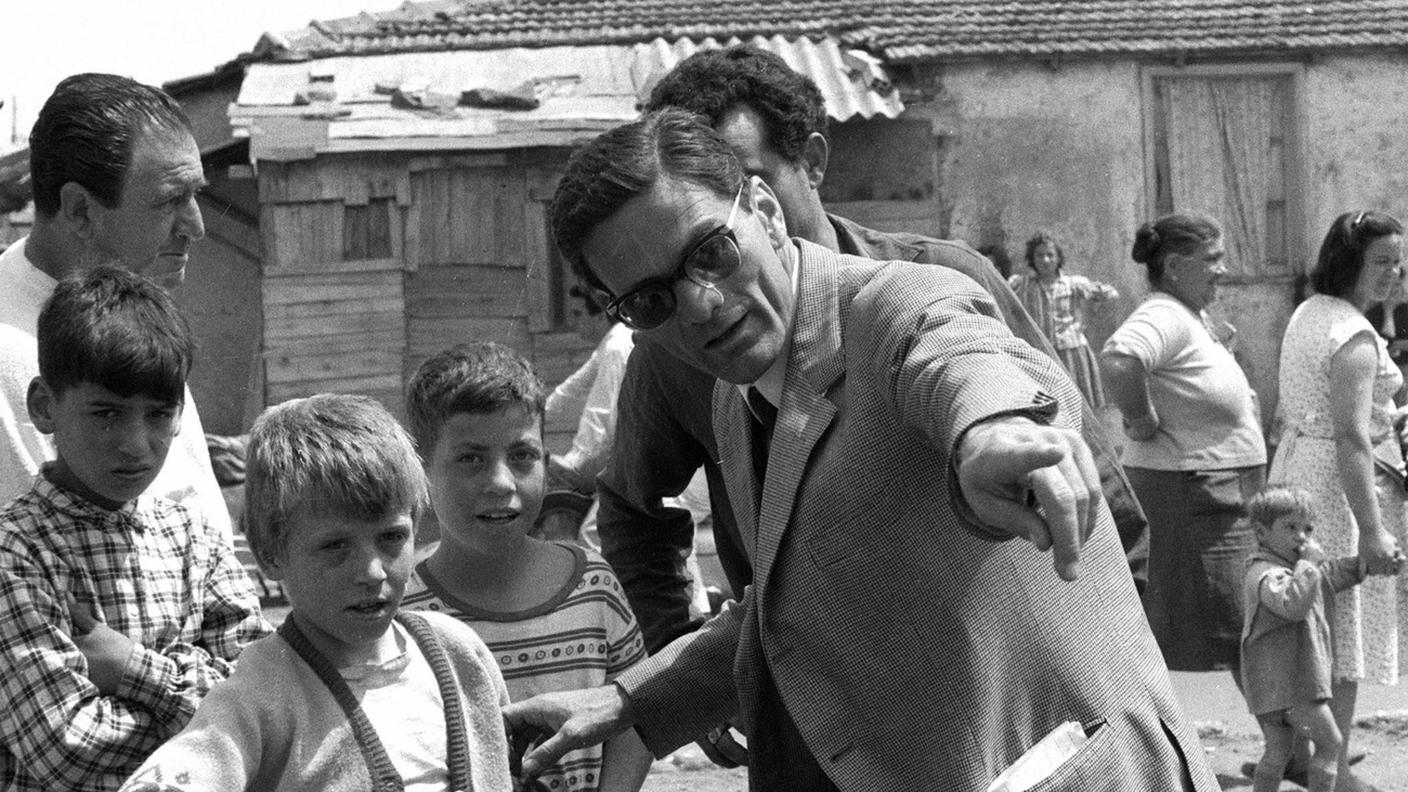

Pier Paolo Pasolini durante una manifestazione a Roma, 1970

Libro sopraffino e complesso, foss’anche nella elementarità dei suoi ambienti e dei suoi misteriosi accadimenti, sembra quasi saggiare i limiti estremi a cui il linguaggio può giungere per indagare l’abissale profondità della superficie.

Eppure questo «spirito» pasoliniano, come sempre nella sua produzione, se è in primis una dichiarazione di poetica, non è mai affrancato dalla materia pulsante del suo narrato. Al contrario, Roma palpita a ogni pagina con l’alacre immediatezza di un luogo svelato visceralmente. Più o meno come accadde con il «suo» Yemen e la «sua» India, che lungi dal presentarsi nelle forme esotiche di luoghi del pensiero – non dimentichiamo l’emblematica differenza tra il suo L’odore dell’India e il moraviano Un’idea dell’India – trasuda (appunto, non solo di odori e colori) dell’antica materia del vissuto.

Roma diventa allora, in un fittissimo solfeggio di figure retoriche, di richiami simbolici e di pennellate impressionistico-espressioniste, letteralmente una proteiforme e policromatica pala d’altare. Non è una Roma contemplata e basta, non è una Roma ammirata (o peggio ancora, contemplata turisticamente) e non è nemmeno una semplice Roma storica o archeologica. È semmai una Roma in cui si annida, come gregario e protagonista-osservatore, lo stesso poeta, lo stesso Pasolini.

L’ultima cena di PPP

Laser 31.10.2025, 09:00

Contenuto audio

Riconosciamo allora il brulicare delle borgate, gli «odori» degli umani, la «brutale innocenza» dei proletari. Ma soprattutto, in questi primissimi anni Cinquanta del secolo scorso, lo strappo culturale, sociale e antropologico che è in procinto di consegnare questa Roma immacolata e ingenua a quella modernità «spuria» e «sguaiata» che la borghesia capitalistica sta affidando alle perversioni morali del consumismo.

Ecco allora – come viene espresso icasticamente in Mamma Roma (1962) – il deragliare degli ultimi residui di «campagna urbana» verso l’anonimia dei palazzoni residenziali o «dormitori collettivi», ecco gli scenari tramortiti di una città-rudere che nella Ricotta del 1963 fanno da sfondo a un mondo giovanile al capolinea. Ed ecco il lento e inesorabile irrompere dell’«americanismo» dentro le abitudini dei popolani. Ecco il Moderno che divora l’Antico.

E in tutto questo dissolvere di un «piccolo mondo antico» verso le paludi dell’omologazione, la parola e lo spirito pasoliniano fermano per sempre – pur senza poterli fermare – i caratteri «primari» (diremmo persino «primitivi») dell’umano: quasi a riconfermare, per l’ennesima volta, che se il compito della poesia è nella sua militanza in sé – «la letteratura è contestazione in sé» diceva Hans Magnus Enzensberger – tale militanza non può espletarsi altrimenti che nel tracciare linguisticamente i confini tra la degradazione del mondo e la sua inviolabile eternità.