Era l’8 maggio 1945, era la vittoria dell’Europa.

La resa della Germania nazista agli Alleati venne firmata a Reims il 7 maggio e poi ratificata il giorno successivo a Berlino, a sei anni dallo scoppio (il 1° settembre 1939) di quello che fu poi definito il conflitto più sanguinoso della storia moderna. A livello globale invece la Seconda guerra mondiale terminò ufficialmente il 2 settembre 1945 con la resa dell’Impero giapponese, dopo i bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki.

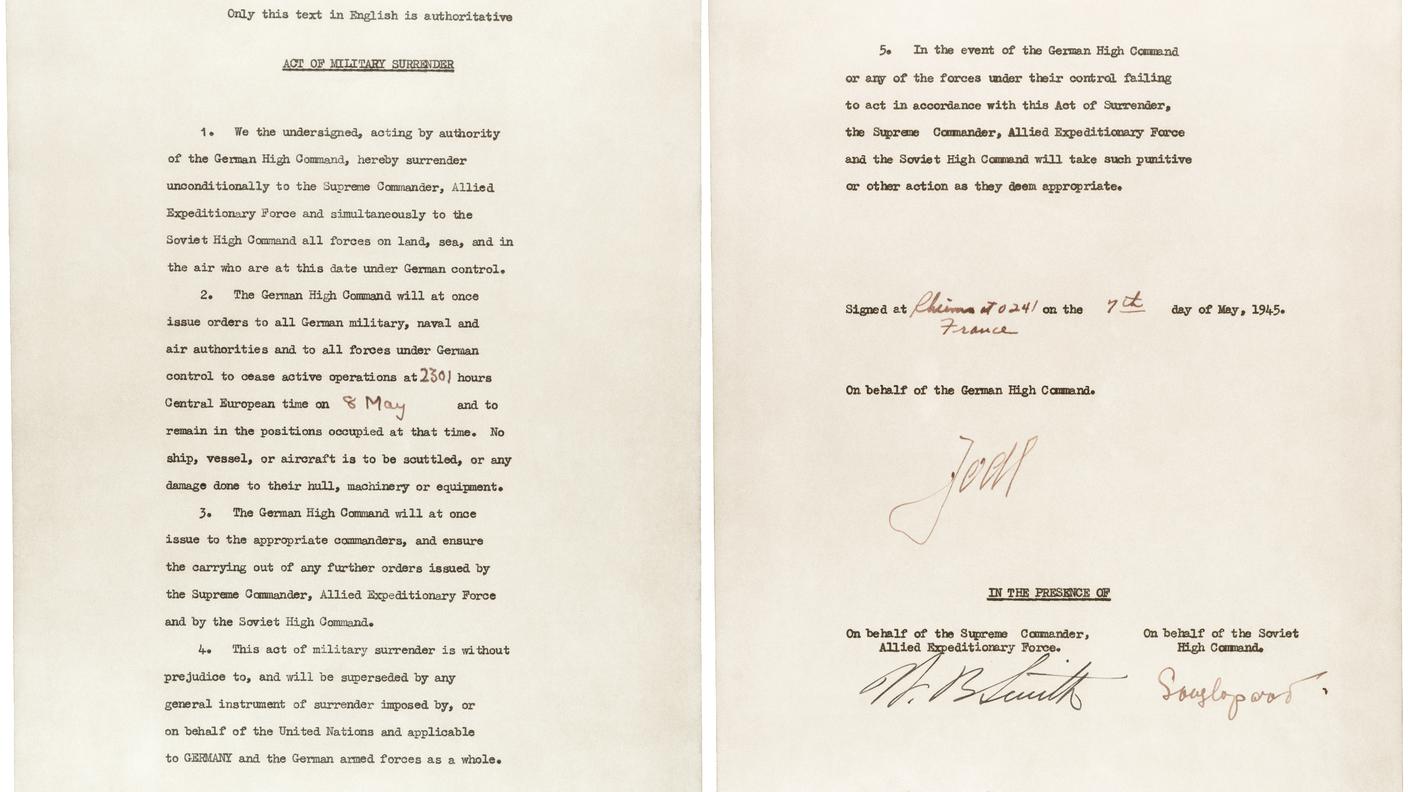

Il documento di resa firmato il 7 maggio 1945 dal generale Alfred Jodl.

Il bilancio delle perdite umane è difficile da definire con precisione, ma si stima che tra i 50 e i 70 milioni di persone, tra soldati e civili, abbiano perso la vita. Cifre impressionanti, alle quali si aggiungono intere città rase al suolo o pesantemente devastate, oltre al terrore provocato dall’uso della bomba atomica. Fattori sufficientemente potenti da scoraggiare il riaccendersi di nuovi conflitti su scala mondiale nelle decadi successive, ma che oggi, forse, appaiono sempre più sbiaditi, tanto che a distanza di ottant’anni esatti da quella ricorrenza simbolica che segnò la fine della guerra, ci si può interrogare sull’eredità di quella pace e, soprattutto, sulla sua resilienza, sempre più fragile, nel contesto politico attuale.

Le basi per un nuovo ordine internazionale all’insegna della pace furono gettate nell’immediato dopoguerra, con la creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1945, per prevenire futuri conflitti, e nel 1948 con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che sancì i principi fondamentali per la dignità umana. I processi di Norimberga (1945-1946), nei quali vennero giudicati i principali criminali di guerra nazisti, stabilirono i fondamenti principali in materia di diritto internazionale.

80 anni senza nazismo

Alphaville 08.05.2025, 12:35

Contenuto audio

Se da un lato in quegli anni si registrarono successi significativi – grazie anche alla progressiva ricostruzione economica, all’ultima fase di decolonizzazione (soprattutto in Asia e Africa) e all’avvio dell’integrazione europea con la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), nata con il Trattato di Parigi del 1951 – dall’altro emersero fin da subito grandi contraddizioni. La Guerra Fredda, ad esempio, divise il mondo in blocchi contrapposti, e numerosi conflitti locali continuarono a insanguinare il pianeta. Inoltre, in alcuni Paesi o momenti storici, come evidenziato anche nel 2022 in Antisemitism: Overview of antisemitic incidents recorded in the European Union rilasciato dell’European Union Agency for Fundamental Rights, la memoria della guerra e dell’Olocausto arrivò anche ad essere strumentalizzata, dimenticata o, peggio, negata, sollevando interrogativi sulla reale capacità delle nostre società di apprendere dal passato.

Prigionieri in una delle baracche a Buchenwald. La foto fu realizzata dagli Alleati il 16 aprile 1945, 5 giorni dopo la liberazione del campo. Il settimo da sinistra nella seconda fila di pagliericci è il futuro premio Nobel Elie Wiesel.

E oggi la pace conquistata nel 1945 appare ancora più minacciata: il conflitto in Ucraina, lo scontro israelo-palestinese e la guerra civile in Sudan evidenziano infatti la persistente presenza della guerra. Anche la situazione critica dell’ONU, alle prese con una grave crisi finanziaria e la necessità di significative riforme strutturali per preservarne l’efficacia, così come l’Unione Europea che cerca di rafforzare la propria autonomia (ma è messa alla prova da sfide interne ed esterne e accelera sul riarmo in risposta al mutamento dello scenario internazionale), contribuiscono a questo quadro di fragilità.

Nel contesto geopolitico attuale torna ad essere quanto mai urgente educare alla pace e riaffermare la memoria storica di quanto accadde ottant’anni fa, strumenti essenziali per prevenire il ritorno di ideologie pericolose. Un’occasione fondamentale non solo per commemorare la fine dell’ultima grande guerra, ma soprattutto per interrogarsi sull’efficacia delle istituzioni create per garantire la pace. Lo storico britannico Antony Beevor (La seconda guerra mondiale, Rizzoli, 2013) sottolinea in effetti l’importanza di comprendere a fondo la storia del conflitto per coglierne l’impatto sul presente. Azioni che includano la promozione della giustizia, la cooperazione internazionale e l’educazione delle nuove generazioni dovrebbero essere alla base di un agire comune, per continuare a custodire quell’eredità di pace conquistata a così caro prezzo.

D’altronde, la costruzione di un futuro pacifico richiede consapevolezza delle lezioni del passato e determinazione nel difendere, ad ogni costo, i valori di dignità ed equità tra i popoli.

Seconda Guerra mondiale: gli ultimi giorni

Telegiornale 08.05.2025, 12:30