In occasione dell’uscita su Storie del documentario L’ultimo lupo di Matteo Born, ospitiamo un saggio sul valore culturale e simbolico di questo grande predatore. L’autrice Mia Canestrini è zoologa, ricercatrice e divulgatrice scientifica; da vent’anni studia principalmente i lupi e il loro rapporto con l’uomo.

Il lupo è il solo animale capace di conquistare spazio nei quotidiani con la stessa forza delle notizie di cronaca: le sue apparizioni, il suo ritorno, suscitano timori e malumori, ma anche entusiasmo e speranza, soprattutto là dove i grandi predatori vengono interpretati come segno di una biodiversità in ripresa e non come una minaccia.

Il lupo è unico, nel generare emozioni tanto contrastanti, e rimane tra gli animali che più hanno segnato l’immaginario umano: c’è la sua presenza concreta nei paesaggi vari e complessi dell’emisfero boreale, ma anche il suo potente valore simbolico. Già migliaia di anni fa la sua forza non era soltanto quella predatoria, ma quella di incarnazione: il lupo rappresenta fin da quei tempi una soglia, il confine tra vita e morte, ordine e caos, giorno e notte, noto e ignoto.

Nella protostoria, tempo in cui reperti e tradizioni orali erano l’unica forma di trasmissione culturale, il lupo è emerso come animale totem per eccellenza. Il totemismo, inteso come regime relazionale che lega clan umani e entità naturali non umane, trovava nel lupo un alleato formidabile: modello di caccia cooperativa, fondatore di lignaggi, custode e guida nei passaggi iniziatici. I nostri antenati lo hanno venerato e temuto, e ovunque — dal Mediterraneo ai Carpazi, dalle steppe eurasiatiche alle foreste nordamericane — ritorna lo stesso motivo: il lupo come creatura liminale, capace di mediare come tra il bisogno di ordine delle comunità e il caos della natura selvaggia (e dell’inafferrabile cosmo).

Il lupo nell’antichità, tra mito e totemismo

Dalle steppe turco-mongole arriva il mito di Asena, la lupa che salva un bambino e fonda la dinastia degli Ashina, legittimando la coesione politica come appartenenza al “branco”. Analogamente, nella Storia segreta dei Mongoli del secolo XI, l’impero viene fatto risalire all’unione del Lupo Azzurro con la Cerva Bianca: un’origine che inscrive nel destino imperiale la ferocia e la notoria mobilità del predatore. Non si tratta solo di racconti mitologici: vessilli, nomi di clan, tabù alimentari e addestramenti dei guerrieri riproducevano concretamente il modello lupino.

Questa funzione liminale si ritrova anche nei kòryos indoeuropei, confraternite di giovani che “diventavano lupi”, vivendo per un periodo al di fuori della comunità, per poi farvi rientro come guerrieri adulti. La maschera del lupo che indossavano serviva a disciplinare la ferocia, la trasformava in una forma primordiale di legame civico. Nel mondo dei norreni gli úlfhéðnar, guerrieri consacrati a Odino, combattevano le loro battaglie vestiti di pelli di lupo, entrando in stati di trance che evocavano l’aggressività cooperativa del branco.

In Italia il culto degli Hirpi Sorani sul monte Soratte ne costituiva una declinazione sacerdotale, con le famiglie falisco - etrusche che camminavano sui carboni ardenti durante i sacrifici ad Apollo / Soranus. Anche qui il lupo assumeva il ruolo di mediatore, questa volta tra fuoco o luce e buio o oltretomba.

Nella Roma antica, il Lupercale e le Lupercalia celebravano la purificazione e la fertilità attraverso sacrifici e corse rituali: i Luperci, armati di strisce di pelle, “rammendavano” la comunità con un gesto che rimanda a un archetipo di fertilità e rinnovamento.

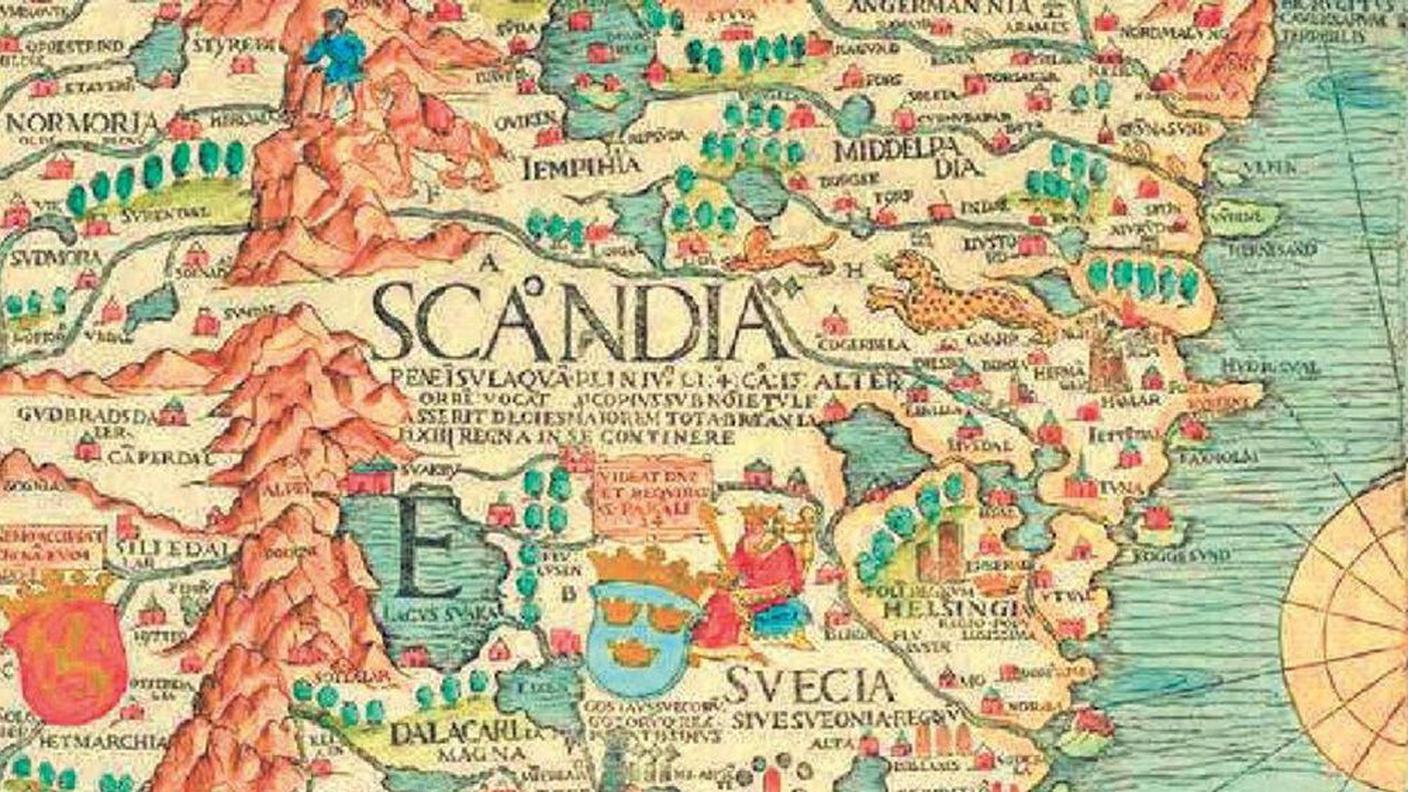

Tra i Daci dei Carpazi lo stendardo Draco, con testa di lupo e corpo di drago, era emblema apotropaico e strumento acustico da battaglia: la voce del lupo diventava vento e terrore, guidando l’esercito. Per gli Ainu giapponesi dell’Hokkaidō il lupo era Horkew Kamuy, “dio che ulula”: insegnava a cacciare e regolava l’uccisione e la condivisione della preda.

In Siberia, tra tribù Evenki e Nenets, il lupo è ancora uno spirito - alleato dei rituali sciamanici, partecipe dei riti propiziatori ed evocato con ululati. Tra gli indigeni americani Anishinaabe, il lupo diventa una guida etica, insegnante del linguaggio e perfino cura. Sempre sul continente americano, ma sulla costa pacifica, presso i Tlingit, il lupo è metà di una società divisa in moieties (corvi versus lupi/aquile), struttura portante della parentela e dell’esogamia. Non è semplice nume, ma architettura sociale.

Il lupo-totem della protostoria, dunque, non è un semplice animale feroce, né solo un’icona folklorica. È piuttosto un dispositivo culturale di soglia, capace di fondare stirpi, disciplinare l’età di transizione, purificare gli insediamenti umani e regolare i rapporti con il selvatico. Antenato ed essere divino che preside i luoghi di confine, il lupo della protostoria ha accompagnato l’umanità in quei passaggi fondamentali in cui si stabiliva la coesione del gruppo, dall’infanzia alla maturità, dal caos all’ordine, dalla fame alla festa. La logica del totemismo non rappresenta, ovviamente, il modo contemporaneo di organizzare la società, ma non è del tutto scomparsa, a ben guardare.

Ogni volta che un collettivo utilizza l’immagine del lupo su uno stemma, quando una squadra sportiva adotta il branco metaforicamente, quando nei dibattiti pubblici il lupo diventa misura di coraggio o capro espiatorio, stiamo riattivando consapevolmente o meno quel ruolo simbolico di animale-soglia. Ma la sua eredità non si ferma qui.

Tornando a ripercorrere la storia, nel pantheon norreno il lupo è un vero e proprio agente cosmico che misura e sconvolge l’ordine del mondo, come nel mito che racconta come due lupi, Sköll (Beffa) e Hati (Odio), figli del più spaventoso e grande Fenrir, inseguono ogni giorno il Sole (Sól) e la Luna (Máni): questo inseguimento mitico spiega il ciclo celeste del dì e della notte e prefigura la fine dei tempi, quando li divoreranno oscurando il cielo e gettando l’Universo e il mondo nel caos. Fenrir stesso incarna la tensione tra ordine e caos: legato con l’inganno dagli dèi, cresce finché, nel giorno dell’Apocalisse (il Ragnarök) la catena si spezza e ha così l’occasione di vendicarsi su Odino, che divora segnando il crollo dell’assetto cosmico prima della sua rigenerazione. Persino nella regalità divina sopravvive un riflesso “lupoide”: Odino si accompagna a Geri e Freki, due lupi che, più che ferocia, indicano sovranità e controllo sui guerrieri.

Passando all’età classica la Grecia, pur non assegnando al lupo un ruolo creatore, lo lega ai punti di snodo tra natura e cultura, tra selvatico e civiltà, terra e cielo, umano e divino. Zeus Lykaios (a forma di lupo, letteralmente) presiede ai riti delle Lykaia sul Monte Liceo, in Arcadia, dove il mito di Licaone (trasformato in lupo per aver violato il limite sacro dell’ospitalità e del sacrificio, offrendo carne umana a Zeus) funge da avvertimento fondativo sull’ordine civile. Apollo porta l’epiteto di Lykeios/Lykaios, a metà tra lupo e luce, come dio che protegge le greggi e disciplina la natura selvaggia.

Statua raffigurante la lupa capitolina, Roma

A Roma, infine, la lupa del Lupercale non crea il cosmo ma fonda la città, se non le basi di un intero Impero: salvando e allattando Romolo e Remo, trasforma due esposti in capi politici. Il lupo agisce dunque come motore di passaggi cosmici o istituzionali, fa girare il cielo, delimita il confine tra umano e bestiale per fondare la legge, inaugura la civiltà come patto tra città e selvatico.

Il lupo nel Medioevo

Dopo l’età classica, il lupo entra nel Medioevo europeo attraverso due corridoi che ne trasformano il senso simbolico: la Bibbia e l’economia pastorale. Nel Nuovo Testamento il lupo è il nemico per eccellenza del gregge: “lupi rapaci” (Mt 7,15), “il lupo rapisce e disperde” (Gv 10,12). I Padri della Chiesa (Agostino, Gregorio Magno) useranno stabilmente questa metafora per indicare eretici, predicatori ingannatori, poteri predatori. Il risultato è un riassetto dell’immaginario. Il mondo medievale è una mappa morale e gli animali un bestiario vivente: l’animale che nelle tradizioni pagane poteva fondare città o addestrare alla guerra, ora diventa la figura della rapacità che minaccia la comunità dei fedeli.

Il secondo corridoio è materiale: tra Tardo Antico e pieno Medioevo l’Europa si riorganizza attorno a villaggi, pascoli, transumanze. Più ovini e caprini significano più conflitti con i grandi carnivori. Nascono pratiche di difesa, taglie, battute organizzate; in alcune aree si istituzionalizzano funzioni e uffici dedicati alla caccia al lupo. La pressione economica consolida l’interpretazione teologica: ciò che nuoce al gregge “per natura” coincide con ciò che nuoce al “gregge” dei battezzati per allegoria.

Simbolo e norma si rafforzano a vicenda. Il Physiologus e i bestiari medievali moralizzati fissano questa lettura in dettagli narrativi facilmente memorizzabili: se il lupo vede per primo l’uomo, gli “ruba la voce”, se lo aggira controvento, “lo inganna”, se trova una carcassa, non la divide ma “se ne impadronisce”. Ogni tratto etologico (furtività, elusività, predazione su animali domestici, cooperazione di branco) viene tradotto in ammonimento morale (inganno, avarizia, cospirazione dei malvagi). L’animale diventa così un repertorio di figure retoriche al servizio della catechesi.

"La Conversione del Lupo di Gubbio", di José Camaròn Bonanat, 1789

La letteratura agiografica introduce ulteriori sfumature importanti. Il celebre Lupo di Gubbio nei Fioretti di Francesco d’Assisi non è né ucciso né demonizzato: è convertito, persuaso e così “contrattualizzato”. Il miracolo non riguarda l’addomesticamento della natura, ma la ricomposizione della comunità attraverso un patto che riduce i danni e restituisce ordine (ancora una volta, l’avversione al caos). Altri racconti medievali, come la leggenda anglosassone del lupo che veglia la testa mozzata di San Edmondo, mostrano un lupo diverso, in ruolo protettivo. Eccezioni che funzionano da memento teologico: la creazione intera può essere ricondotta all’ordine se la comunità è giusta. In parallelo il lessico giuridico e politico reimpiega il lupo come categoria sociale. Nel diritto scandinavo medievale “vargr” designa tanto il lupo quanto l’uomo-lupo, cioè l’outlaw, il fuorilegge posto fuori dalla protezione del diritto: chi viola il patto civile diventa lupo, per così dire, e può essere cacciato. Qui è possibile osservare la saldatura tra simbolico e istituzionale: il lupo è la maschera dell’esclusione e insieme lo strumento con il quale la comunità definisce i propri confini.

Arriviamo così al lupo mannaro, che circola in racconti e inchieste ecclesiastiche con l’ambivalenza tipica del Medioevo. Da un lato, il Canon Episcopi (X sec.) mette in guardia contro credenze magiche e metamorfosi letterali; dall’altro, la narrativa cortese (si pensi al Bisclavret di Maria di Francia) usa la trasformazione in lupo come prova morale: la bestialità non è la natura, ma il tradimento dei legami, e la riumanizzazione passa da fedeltà e riconoscimento. Anche qui, il lupo è un dispositivo etico più che un semplice mostro.

Infine, la cultura figurativa e araldica ribalta selettivamente il segno negativo: scudi e sigilli cittadini adottano il lupo per indicare vigilanza, forza, tenacia; gli ordini cavallereschi e le corporazioni lo impiegano come emblema di coesione e coraggio. È il versante “civile” di una simbologia che, in ambito teologico e didattico, restava severa. La stessa immagine regge significati diversi a seconda del contesto e del pulpito, della piazza, del tribunale o del pascolo.

In sintesi: tra tarda antichità e Medioevo latino-cristiano, il lupo perde la centralità cosmogonica che aveva nel nord pagano e la funzione fondativa che conservava nelle origini di Roma. Guadagna invece potere allegorico ed è arruolato come segnalatore di pericolo morale e sociale.

Ma non scompare l’altra linea, minoritaria e determinante: quella del patto, della responsabilità comunitaria (diritto e consuetudini), della distinzione tra natura e colpa. È su questa ambivalenza - demonizzazione pedagogica da un lato, possibilità di coesistenza dall’altro - che si costruirà l’immaginario europeo moderno del lupo, ancora oggi oscillante tra “rapace” e “cittadino scomodo” delle nostre periferie rurali.