Attraverso la ricorrenza del suffragio femminile in Francia emergono anche le storie di donne oggi poco ricordate — figure che hanno contribuito a costruire il nostro presente. Donne di ieri che, con abnegazione e coraggio, salvarono vite umane e meritano oggi di permanere nella memoria collettiva.

Ottant’anni fa, il 21 ottobre 1945, la Francia affrontava nuovamente la questione del voto universale: era trascorso appena un anno dalla Liberazione e il governo provvisorio guidato da Charles de Gaulle promosse nuove elezioni. Non si trattava ancora di eleggere un Parlamento ordinario, bensì un’Assemblea costituente incaricata di redigere una nuova Costituzione, approvata nell’ottobre del 1946. L’affluenza fu del 95%, segno di una rinata partecipazione civile dopo gli anni oscuri della guerra e della paura.

Un particolare nei cinegiornali dell’epoca resta tuttavia emblematico: la voce del cronista che proclama “Tous les Français et toutes les Françaises” — tutti i francesi e tutte le francesi — perché proprio quel giorno, per la prima volta, anche le donne francesi poterono esercitare il diritto di voto.

In altri paesi le donne avevano già conquistato questo diritto: dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti, dalla Finlandia alla Svezia; Norvegia, Danimarca, Germania, Austria e Regno Unito seguirono anch’essi, sebbene inizialmente in molti casi solo le donne di età superiore ai trent’anni potessero votare. In Sudafrica votarono soltanto le donne bianche. In Italia il suffragio femminile arriverà nel 1946, mentre in Svizzera — come è noto — solo nel 1971, quando il 65% degli uomini lo approvò.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/storia/Una-voce-a-lungo-inascoltata-il-suffragio-femminile-in-Svizzera--2566615.html

In Francia, il suffragio universale fu così decretato: nel 1944 de Gaulle stabilì, senza passare per dibattiti parlamentari, che alle successive elezioni le donne avrebbero avuto diritto di voto. A differenza del primo dopoguerra, quando un’iniziativa simile era stata ostacolata dall’opposizione socialista che temeva un’esondazione delle tendenze conservatrici, nel secondo dopoguerra furono i settori moderati e cattolici ad avere timore che le donne avrebbero spostato il voto verso sinistra. Ma poco contò, e alle elezioni del 1945 risultarono elette trentatré donne su 586 deputati — il 5,6% (mentre le donne musulmane indigene dell’Algeria francese dovettero attendere il Decreto del 3 luglio 1958 per ottenere lo stesso diritto).

Tra le donne elette, risaltò Germaine Poinso-Chapuis, che divenne la prima ministra con pieni poteri nella storia francese (Germaine Poinso-Chapuis : une politique familiale entre catholicisme social et féminisme, Véronique Antomarchi, Revue des politiques sociales et familiales, 1998, nr.53, pp. 45-58)

Germaine Poinso-Chapuis. novembre 1947.

Poinso-Chapuis, cattolica, avvocata dei minori e delle donne, si impegnò nella riforma del sistema sanitario e nella promozione dell’indipendenza economica femminile. Quando propose di estendere i finanziamenti pubblici anche alle scuole cattoliche, suscitò un conflitto con il principio della laicità e fu costretta a lasciare l’incarico ministeriale. Rimase tuttavia una figura simbolica di coraggio e modernità: una “lady di ferro” ante litteram: ferma, autorevole e riformatrice, in un ambiente a dominanza maschile e in un’epoca in cui la presenza femminile nella politica stava appena iniziando.

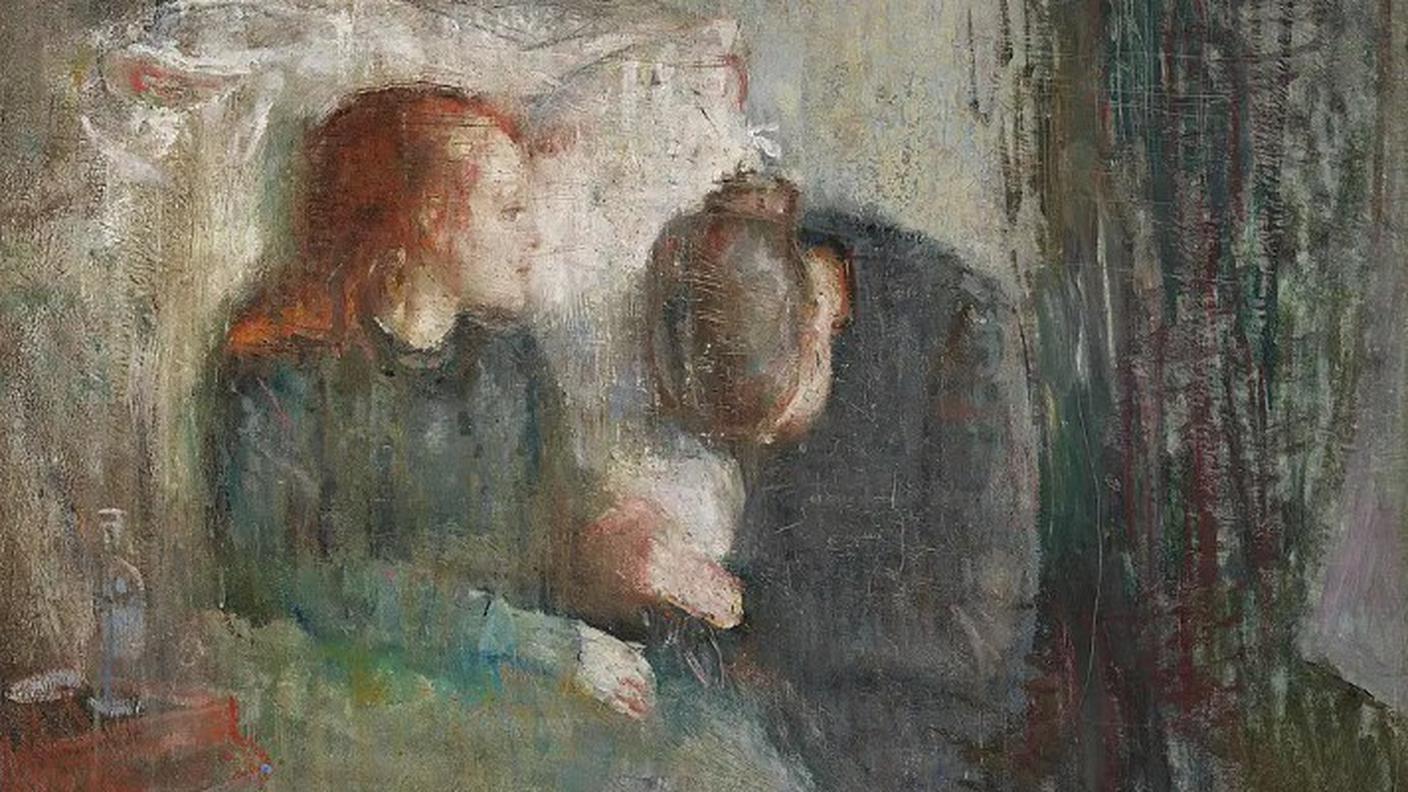

Dalla Francia alla Polonia: un’altra vicenda di straordinaria dedizione è quella di Irena Sendler. Una figura che la storiografia europea ha talvolta associato idealmente ai valori di libertà, uguaglianza e fraternità che la Francia incarna simbolicamente.

Irena Sendler nella sua uniforme da infermiera, fotografata alla vigilia di Natale del 1944.

A Varsavia, nell’inverno del 1942, il ghetto ospitava mezzo milione di persone in condizioni disumane. Sendler, infermiera e assistente sociale, entrava quotidianamente grazie a un lasciapassare sanitario per portare cibo e medicinali. Presto comprese che ciò non bastava: decise di salvare bambini, facendone uscire dal ghetto circa duemilacinquecento, poi affidati a famiglie cattoliche e conventi. Li nascose in casse, sacchi, carretti di spazzatura, persino sotto i rifiuti, collaborando con la resistenza polacca. Annotava i loro nomi originali e quelli falsi su piccoli foglietti, che arrotolava e seppelliva in bottiglie sotto un melo, e anche quando fu arrestata e torturata, rifiutò di rivelare i nomi dei bambini.

Condannata a morte, fu infine salvata da una tangente alla guardia carceraria e continuò la sua opera dopo la guerra: dissotterrò le bottiglie e cercò di restituire l’identità ai bambini e, se possibile, di riunirli ai genitori. Israele la riconobbe come “Giusta tra le Nazioni” (Irena Sendler (1910–2008). Memoriale dell’Olocausto degli Stati Uniti, USHMM).

Elisabeth Eidenbenz (in piedi: terza da sinistra), in una riunione del personale della SAK, Château de la Hille, 1941.

Dalla Svizzera, un’altra “giusta” fu la zurighese Elisabeth Eidenbenz, nata nel 1913 e che a soli ventiquattro anni si trasferì in Spagna con il Servizio Civile Internazionale durante la guerra civile. Dopo la caduta della Repubblica attraversò i Pirenei e giunse nel sud della Francia, dove i profughi spagnoli erano confinati nei campi sulla spiaggia. In un castello in rovina fondò la Maternité d’Elne, clinica destinata a donne rifugiate che potevano partorire in sicurezza.

Tra il 1939 e il 1944, in quella maternità nacquero 595 bambini: spagnoli, ebrei, zingari, tedeschi, francesi. Elisabeth non richiese documenti né religione, accogliendo chiunque. Quando la Croce Rossa svizzera le vietò di ospitare rifugiati politici, rispose con un semplice “Me ne frego” e proseguì. Se la Gestapo intervenne, dichiarò che la maternità era “territorio svizzero”: un’affermazione non vera, ma nessuno osò contraddirla. Dopo la guerra, la Francia le conferì la Legione d’onore e Israele la riconobbe anche lei come “Giusta tra le Nazioni” (Elisabeth Eidenbenz (1913-2011). Memoriale dell’Olocausto degli Stati Uniti, USHMM).

Donne normali e straordinarie

Millevoci 21.10.2025, 10:05

Contenuto audio

Tre storie che parlano di donne che non cercarono la gloria, ma la giustizia. Donne che non entrarono nei manuali scolastici, ma scolpirono la storia nella vita degli altri. Donne di ieri, che oggi continuano a parlarci, ricordando che libertà, dignità e coraggio non sono risultati acquisiti una volta per sempre.