È tra le pagine ingiallite di antichi taccuini di campo che riaffiora un frammento dimenticato della memoria naturale della Svizzera. Annotate a mano tra il 1884 e il 1931, quelle osservazioni raccontano, con l’eleganza discreta della scienza d’altri tempi, la vita silenziosa dei prati elvetici vista attraverso lo sguardo di due pionieri della scienza delle piante.

F.G. Stebler (1852–1935) e C. Schröter (1855–1939), sulla Fürstenalp nel 1888.

Mentre in quegli anni la botanica stava affrancandosi dalle scienze naturali per diventare disciplina autonoma, Friedrich Gottlieb Stebler - agronomo e botanico bernese - e Carl Schröter - professore di botanica al Politecnico di Zurigo - percorrevano la Confederazione con lo sguardo dei naturalisti che imparavano a leggere la terra come un archivio vivente. I due studiosi compilarono centinaia di inventari delle specie vegetali presenti nei terreni agricoli, mossi dall’intento di comprendere non solo la flora, ma anche l’impronta che la società industriale nascente cominciava a lasciare sul paesaggio. Le loro osservazioni sistematiche, condotte con un rigore pionieristico, segnarono una tappa decisiva nella nascita dell’ecologia vegetale moderna.

Quel lavoro minuzioso, apparentemente confinato alla storia della scienza, è riemerso solo di recente grazie a una scoperta fortuita. I taccuini originali dei due botanici, con le descrizioni di 277 siti distribuiti su tutto il territorio svizzero, erano conservati negli archivi di Agroscope, l’istituto federale di ricerca agronomica, e stavano per essere eliminati durante una riorganizzazione interna. Fu l’intuizione di un dipendente a evitarne la distruzione, restituendo alla ricerca contemporanea un documento di straordinario valore storico, ecologico e culturale.

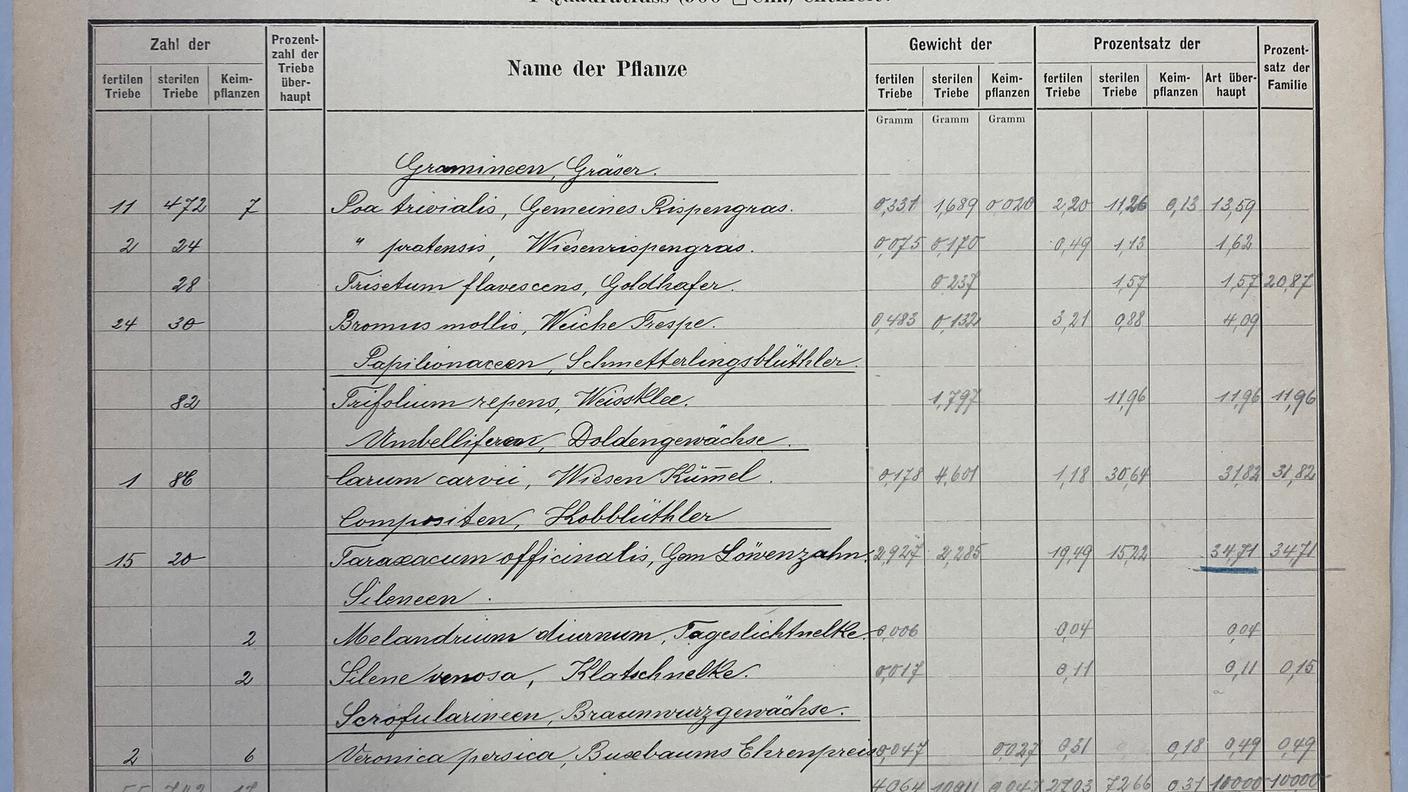

Riproduzione parziale di un foglio di rilevamento originale redatto da Friedrich Gottlieb Stebler e Carl Schröter (1904).

Più di un secolo dopo, un gruppo di studiosi guidato dal biologo Jürgen Dengler, dell’Università di Scienze Applicate di Zurigo (ZHAW), ha deciso di ripercorrere le orme dei due pionieri. Con un semplice telaio rosso di trenta centimetri per lato - lo stesso strumento utilizzato dai predecessori - i ricercatori hanno ricollocato i punti di campionamento descritti nei taccuini e contato le specie vegetali ancora presenti nelle stesse parcelle di terreno. Il risultato è confluito in un nuovo Historic Square Foot Dataset, una banca dati unica nel suo genere che ha permesso di confrontare l’evoluzione della biodiversità nei prati agricoli svizzeri con un intervallo temporale di oltre cento anni.

Dopo due anni di rilevazioni, lo studio pubblicato nell’ottobre 2025 sul Journal of Vegetation Science con il titolo One century of change: stronger diversity decline in lowland than in mountain grasslands in Central Europe (sostenuto dal Fondo nazionale svizzero per la promozione della ricerca scientifica), ha offerto uno dei più preziosi raffronti mai realizzati tra la flora di ieri e quella di oggi. Dei 277 siti originari, solo 19 non ospitano più prati - trasformati in foreste, aree urbane o bacini lacustri; tutti gli altri mantengono un uso agricolo.

Ma sotto questa apparente continuità si cela un profondo mutamento: rispetto all’epoca di Stebler e Schröter, la ricchezza floristica è diminuita in media del 26%, indicando una perdita sostanziale di biodiversità.. Nell’Altopiano svizzero, più intensamente meccanizzato e fertilizzato, la perdita raggiunge quasi il 40%, mentre nelle aree alpine, dove sopravvivono pratiche agricole tradizionali e meno intensive, il calo si limita all’11%.

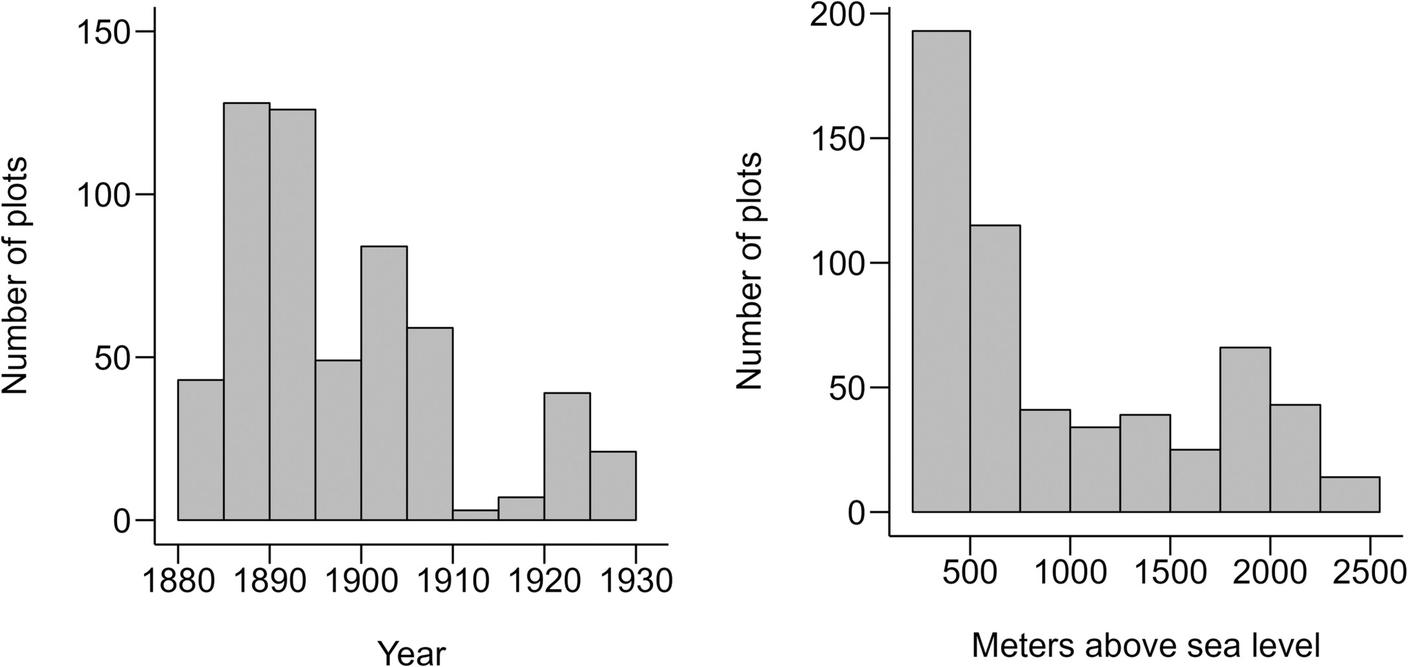

Distribuzione di frequenza dei rilievi dei prati (0,09 m²) nel tempo e lungo il gradiente altitudinale.

Secondo Dengler, Michael Kessler e il dottorando Stefan Widmer, le cause principali non risiedono tanto nei cambiamenti climatici quanto nelle trasformazioni del paesaggio agrario novecentesco: fertilizzazioni azotate, falciature frequenti, macchinari sempre più efficienti e selezioni colturali hanno progressivamente favorito poche specie “super-produttive”, spingendo ai margini quelle più fragili e legate a equilibri ecologici più lenti. È, in fondo, la storia di una semplificazione biologica parallela alla modernizzazione economica: laddove il paesaggio si uniforma, anche la vita tende a perdere complessità.

Eppure, la storia non si chiude nel segno del declino. Le politiche agricole introdotte negli ultimi decenni, che premiano il taglio tardivo dell’erba e il pascolo estensivo, stanno lentamente restituendo spazi alla biodiversità. Dall’inizio degli anni Duemila, nei prati gestiti con metodi più rispettosi, si osserva un lieve ma costante recupero di specie floristiche, segno che la consapevolezza ambientale può tradursi in effetti tangibili.

https://rsi.cue.rsi.ch/food/extra/curiosita-e-trend/Il-ritorno-del-grano-saraceno--3214146.html

La vicenda dei taccuini ritrovati ad Agroscope e della ricerca che ne è scaturita è dunque più di un capitolo scientifico: è una pagina di storia ambientale elvetica.

Ci ricorda che il paesaggio non è soltanto natura, ma anche memoria. Un archivio vivente dove si leggono le scelte, le omissioni e le speranze di una società. Ogni prato, ogni specie scomparsa o ritrovata, testimonia il lungo dialogo tra l’uomo e la terra: un dialogo che, come la biodiversità stessa, va custodito e continuamente riascoltato.

Torna la giornata di educazione allo sviluppo sostenibile

Il Quotidiano 18.10.2025, 19:00