La festa di Halloween, celebrata negli Stati Uniti ma oggi esportata in molti Paesi del mondo - popolarmente conosciuta per travestimenti, zucche intagliate e atmosfere gotiche e festosamente macabre - ha origini profonde e complesse. Risale alla cultura celtica, in particolare alla festività di Samhain, celebrata il 31 ottobre, che segnava la fine dell’estate e l’inizio della metà più oscura dell’anno.

Per i celti, Samhain non era solo l’inizio di una transizione stagionale e neppure una semplice festa agricola, si trattava bensì di un tempo sacro in cui la distanza tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliava. Si credeva che in quei giorni gli spiriti dei defunti potessero tornare nel mondo dei vivi. Si accendevano falò rituali e si lasciavano offerte di cibo per placare gli spiriti o guidarli nel mondo terreno.

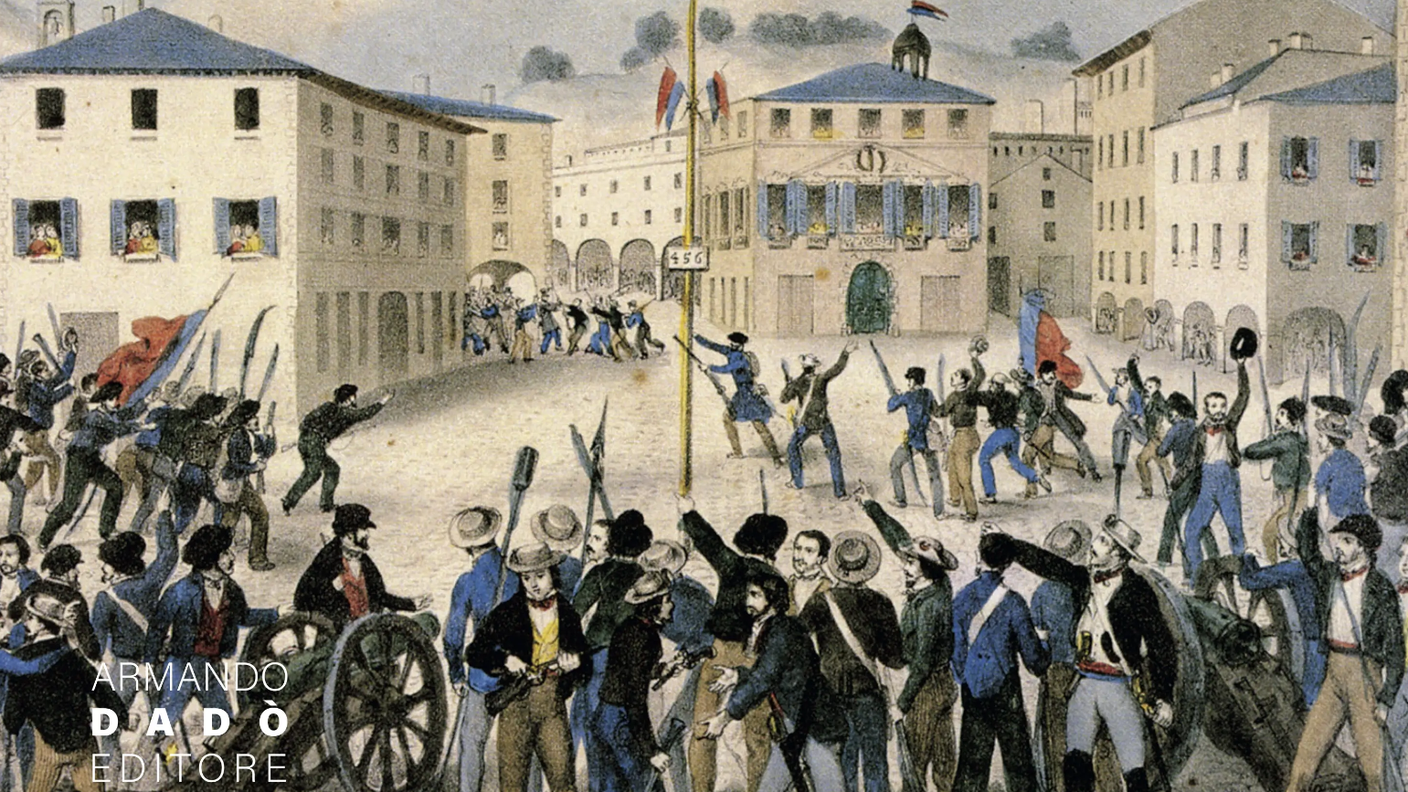

Roghi di Samhain.

Spesso le persone indossavano maschere e travestimenti, forse per confondere le entità maligne o per contrastarne la malvagità. Non era una festa della paura, ma del rispetto e del contatto con l’invisibile e rappresentava una sorta di Capodanno spirituale, in cui si celebrava la fine di un ciclo vitale e l’inizio di un altro. Non sorprende che, nel tentativo di cristianizzare le festività pagane, la Chiesa medievale abbia collocato in queste stesse date la celebrazione di Ognissanti (1° novembre) e la Commemorazione dei Defunti (2 novembre).

Con l’avvento del cristianesimo e l’influenza della cultura monastica, il rapporto con la morte assunse nuove forme. L’aldilà cristiano non era più un ritorno ciclico come nei culti pagani, ma una destinazione definitiva: paradiso, inferno o purgatorio.

Domenico di Michelino, Dante e il suo poema. Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze, 1465.

Tuttavia, l’idea che i morti potessero interagire con i vivi sopravvisse nei riti commemorativi, nei misteri medievali e nelle espressioni artistiche che proliferarono tra il XIV e il XV secolo, soprattutto dopo la Peste Nera del 1348.

È in questo contesto che vi fu la diffusione delle danze macabre, un motivo iconografico e letterario in cui la Morte, personificata come scheletro o figura spettrale, conduce uomini e donne di ogni ceto sociale - papi, re, contadini, mercanti - in un’unica danza che annulla le differenze terrene. Le danze macabre, rappresentate in affreschi, miniature e drammatizzazioni popolari, erano un memento mori: un invito a ricordare la caducità della vita e a prepararsi alla morte con spirito cristiano.

Totentanz (danza macabra). Johann Rudolf Feyerabend, copia acquarello (1806) della danza macabra di Basilea

Accanto alle danze macabre si instaurò l’uso di ossari, luoghi in cui venivano raccolte le ossa dei defunti per far spazio nei cimiteri sovraffollati. Quei luoghi non erano solo soluzioni pratiche, divennero anche luoghi di riflessione spirituale; le ossa venivano spesso disposte artisticamente, come nelle catacombe dei Cappuccini di Roma o in quelle di Palermo, evocando un’estetica macabra ma profondamente spirituale.

Contestualmente si sviluppò il culto delle reliquie, che attribuiva un valore sacro ai resti mortali dei santi. I reliquiari, spesso realizzati in materiali preziosi, contenevano frammenti di ossa o tessuti di santi e martiri e costituivano un ponte tangibile tra il mondo terreno e quello celeste e, secondo la fede popolare, erano capaci di proteggere e guarire.

Reliquiario del dente di San Giovanni Battista, Museo e tesoro del Duomo di Monza.

Nel tempo, le pratiche legate al culto della morte sopravvissero soprattutto nelle isole britanniche. Con l’emigrazione irlandese del XIX secolo, in particolare verso gli Stati Uniti, le tradizioni riconducibili a Samhain si mescolarono con altre culture e si trasformarono. Il tema della presenza dei morti tra i vivi, del travestimento come protezione o evocazione e del ciclo vita-morte-rinascita dall’antichità celtica è passato al Medioevo cristiano ed è giunto fino ad oggi.

Le attuali celebrazioni di Halloween, spesso considerate solo commerciali, contengono ancora echi antichi e profondi. Le zucche illuminate rievocano i falò di Samhain; i costumi, le maschere e i mostri rammentano le paure ancestrali; il trick or treat (dolcetto o scherzetto) si è evoluto da offerta propiziatoria in una pratica ludica per bambini. E il piacere di evocare il macabro richiama quel fascino ambiguo per la morte che il Medioevo seppe trasformare in arte e riflessione spirituale.

Halloween, Samhain e le danze macabre ci ricordano che la morte è parte della vita e che confrontarsi con essa, anche attraverso riti e simboli, è un modo antico e umano di esorcizzare la paura, tramandare memoria e celebrare il mistero della nostra esistenza.

Tra zucche artistiche e Halloween

Prima Ora 27.10.2025, 18:00