La genesi del Premio Nobel è insieme romantica e paradossale: inventore della dinamite e imprenditore di successo, Alfred Bernhard Nobel decise infine di destinare annualmente la maggior parte della sua fortuna a «premi a chi avrà apportato il maggior beneficio all’umanità».

Sempre nel testamento definitivo, firmato il 27 novembre 1895 a Parigi, si legge dei cinque campi a cui volle destinare il premio: fisica, chimica, fisiologia o medicina, letteratura e pace, affidandone l’amministrazione allo Swedish Norwegian Club di Parigi.

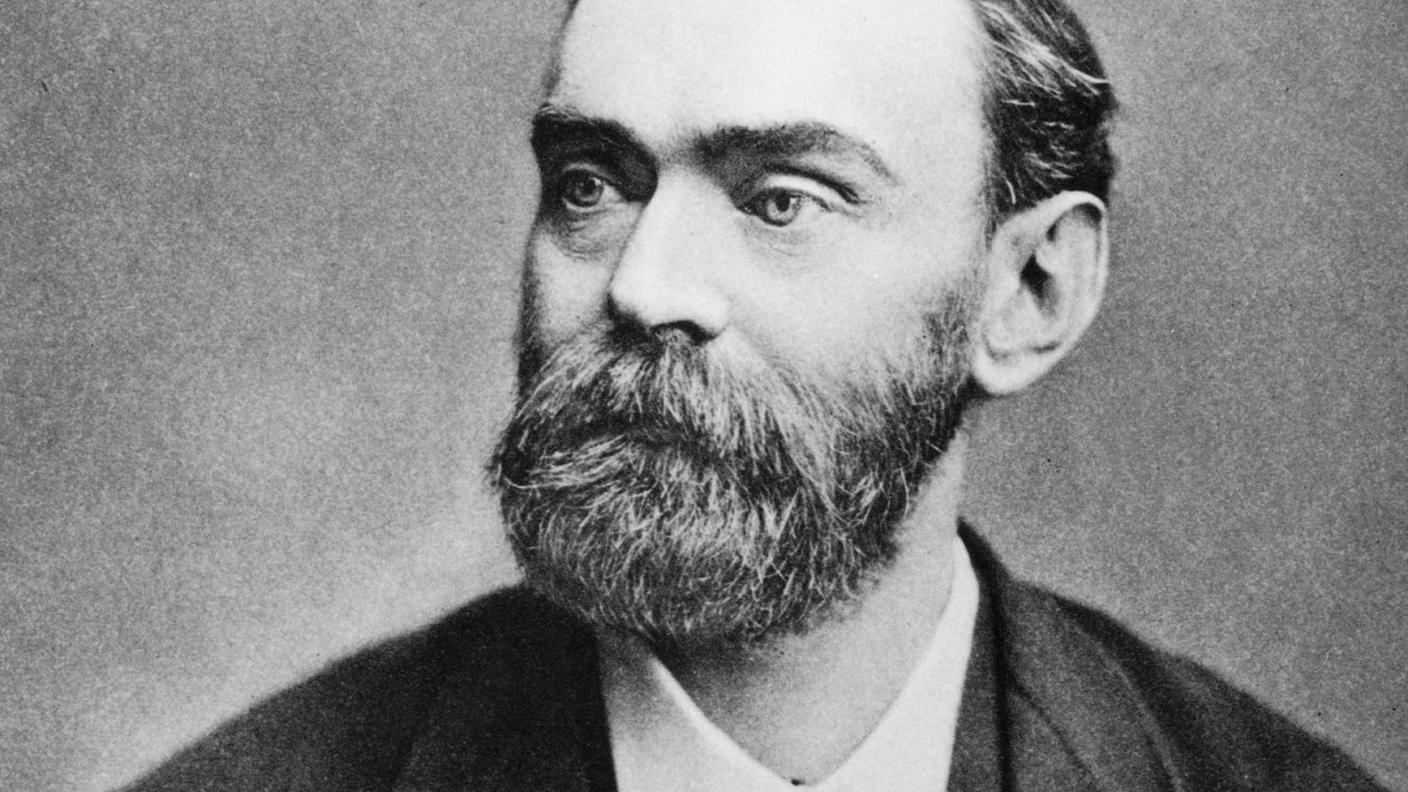

Ritratto di Alfred Nobel

RSI Shared Content DME 17.06.2019, 09:00

Le origini

Una tradizione che si rinnova dal 1901: prima con le cerimonie di annuncio dei vincitori – quest’anno in programma dal 6 al 13 ottobre, trasmesse in diretta sui canali digitali ufficiali – e poi con le cerimonie di premiazione, che si tengono ogni 10 dicembre a Stoccolma e a Oslo, a seconda della categoria, in omaggio all’anniversario della morte di Alfred Nobel.

Le radici di questo celeberrimo riconoscimento affondano nella storia e nelle vicende personali di quel bambino nato a Stoccolma nel 1833, in un ambiente familiare legato al settore bellico. Suo padre, Immanuel Nobel, contribuì infatti in modo determinante allo sviluppo delle mine sottomarine utilizzate dalla Russia durante la guerra di Crimea (1853–1856), e lo stesso Alfred si dedicò poi intensamente alla ricerca di nuovi esplosivi e armi da impiegare in campo militare. Fin da giovane mostrò un interesse spiccato per la chimica e la tecnologia, che lo portò anche a viaggiare in Europa, formandosi tra Parigi e San Pietroburgo.

Il suo nome è legato inequivocabilmente all’invenzione della dinamite (1867), l’esplosivo derivato dalla nitroglicerina che, grazie alla sua relativa stabilità e maneggevolezza, trovò un’immediata applicazione nell’industria mineraria e nelle costruzioni. Tuttavia, il suo impiego a fini bellici contribuì a generare intorno a Nobel una fama controversa, tanto più che tra gli oltre 300 brevetti che depositò nel corso della sua vita, c’era anche quello della balistite, una polvere da sparo senza fumo che vendette al governo italiano e che produsse in uno stabilimento ad Avigliana, in Piemonte (Alfred Nobel: A Biography. Kenne Fant, Arcade, 1993).

Due anni prima della morte, avvenuta nel 1896, Nobel acquistò anche le quote della Bofors, una nota fabbrica svedese di cannoni e armamenti, confermando così il suo legame mai interrotto con l’industria delle armi. Un atto che sembra però aver alimentato in lui un profondo senso di inquietudine morale, acuito dal celebre episodio del necrologio pubblicato per errore a suo nome nel 1888 (in realtà riferito al fratello Ludvig), in cui veniva descritto come «il mercante di morte» (The Nobel Prize: The First 100 Years, Agneta Wallin Levinovitz & Nils Ringertz, Imperial College Press, 2001). Una marcata contraddizione personale da cui nacque infine l’idea di destinare la sua fortuna a dei premi per chi avesse realmente contribuito al progresso e al benessere dell’umanità.

Il contraltare

Bertha von Suttner

Accanto alla sua intensa attività scientifica e industriale, Nobel cercò forse di compensare la propria ambivalenza interiore anche attraverso un fitto scambio epistolare con la baronessa austriaca Bertha von Suttner, già sua segretaria a Parigi e una delle voci più autorevoli del pacifismo europeo di fine Ottocento. Autrice di “Die Waffen nieder!” (Giù le armi, 1889), considerato il manifesto del pensiero pacifista, von Suttner contribuì in effetti in modo decisivo a orientare la visione di Nobel: dalle loro lettere emerge un uomo affascinato dalle idee di pace e attratto dalla possibilità che il progresso scientifico servisse non solo alla distruzione, ma anche al bene dell’umanità. Una tensione interiore che si rifletteva poi anche nei fatti concreti: da un lato finanziò associazioni pacifiste, come l’Associazione austriaca per la pace, e sostenne la nascita di congressi internazionali; dall’altro, immaginava la creazione di un’arma così potente da scoraggiare ogni guerra, anticipando in parte il dibattito novecentesco sulla deterrenza nucleare.

Probabilmente, l’influenza di Bertha von Suttner fu comunque la principale fonte d’ispirazione per l’istituzione del premio per la Pace: Nobel la descriveva come una delle figure «più attive nel favorire la fratellanza tra le nazioni e nella riduzione degli eserciti permanenti». Non a caso, pochi anni dopo, nel 1905, la stessa baronessa fu insignita del Nobel per la Pace, diventando la prima donna a ricevere il premio in questa categoria e la seconda donna premiata nella storia del Nobel.

Scienziate e Nobel

La prima donna a vincere un Premio Nobel fu Marie Skłodowska-Curie., insignita nel 1903 del Nobel per la Fisica insieme al marito Pierre Curie e a Henri Becquerel, in riconoscimento delle loro ricerche sulla radioattività. Nel 1911 ricevette poi anche il Nobel per la Chimica, diventando l’unica persona nella storia a essere premiata in due discipline scientifiche diverse, non solo per le scoperte, ma anche per il rigore del metodo scientifico: “in riconoscimento dei suoi servizi per l’avanzamento della chimica attraverso la scoperta di nuovi elementi, il radio e il polonio, l’isolamento del radio e lo studio della natura e dei composti di questo notevole elemento”. Anche la sua famiglia segnò la storia della scienza: la figlia Irène Curie, insieme al marito Frédéric Joliot, fu premiata infatti con il Nobel per la Chimica, grazie alla loro scoperta della radioattività artificiale.

Marie e Pierre Curie

Love Story 02.06.2025, 11:49

Contenuto audio

Tuttavia, nonostante il primato delle donne Curie, la presenza femminile nei Premi Nobel è rimasta storicamente minoritaria. Tra il 1901 e il 2024, su quasi 900 premi assegnati, solo 66 sono stati infatti conferiti a delle donne, con una concentrazione tra l’altro nelle categorie Pace e Letteratura, mentre nelle cosiddette “scienze dure” (Fisica, Chimica, Medicina) la rappresentanza femminile è stata ancora più limitata (All Nobel Prizes).

Vi sono poi anche dei celebri casi d’esclusione.

Rosalind Franklin, per esempio, la cui rinomata Photo 51 fu fondamentale per la scoperta della doppia elica del DNA. Nonostante il suo contributo determinante, non poté però ricevere il Nobel per la Medicina del 1962, assegnato a Watson, Crick e Wilkins, poiché era scomparsa quattro anni prima – e il premio, per regolamento, non può essere conferito postumo (Rosalind Franklin: The Dark Lady of DNA, Brenda Maddox, HarperCollins, 2002).

Un altro caso emblematico è quello della fisica austriaca Lise Meitner, che nel 1939, insieme al nipote Otto Frisch, fornì l’interpretazione teorica della fissione nucleare basandosi sugli esperimenti di Otto Hahn e Fritz Strassmann a Berlino. E benché il loro ruolo fu cruciale, il Premio Nobel per la Chimica del 1944 fu conferito invece solo a Hahn, per ragioni di genere, ma anche perché la scienziata dovette fuggire dalla Germania nazista a causa delle sue origini ebraiche (Lise Meitner: A Life in Physics , Ruth Sime, American Historical Review 1997).

Anche il nome dell’astrofisica britannica Jocelyn Bell Burnell rimase nell’ombra. Nel 1967, da giovane dottoranda all’Università di Cambridge, identificò nei dati sperimentali il segnale regolare e pulsante che portò alla scoperta di stelle di neutroni straordinarie, dette pulsar. La sua osservazione fu possibile grazie al radiotelescopio che lei stessa contribuì a costruire sotto la supervisione di Antony Hewish, ma malgrado questo contributo decisivo, il Nobel per la Fisica del 1974 fu assegnato a Hewish e Martin Ryle, lasciando esclusa anche questa scienziata (BBC, 2020).

Episodi che hanno dunque evidenziato i limiti di genere e le pratiche escludenti presenti nella comunità scientifica e nelle istituzioni del Nobel. Solo negli ultimi decenni il tema è stato affrontato con riflessione critica e interventi parziali di correzione, tra cui riconoscimenti postumi, politiche di inclusione e una maggiore attenzione da parte dei comitati scientifici. Ma il divario di rappresentanza rimane comunque significativo.

Un anno simbolico

Il 1969 segnò l’ingresso ufficiale delle scienze economiche nel “club” dei Premi Nobel, con l’istituzione del Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, la cui prima assegnazione fu conferita a Ragnar Frisch e Jan Tinbergen “per aver sviluppato e applicato modelli dinamici per l’analisi dei processi economici”. Questo riconoscimento non fu solo una formalità tecnica, ma attestava il ruolo crescente dell’economia nella governance globale, nelle scelte pubbliche e nella progettazione delle politiche sociali. Frisch e Tinbergen trasformarono l’economia in una disciplina quantitativa e analitica, con importanti implicazioni metodologiche e politiche.

Nel 2023, anche Claudia Goldin ottenne il Premio Nobel per l’Economia: “per i suoi studi pionieristici sull’evoluzione del ruolo delle donne nel mercato del lavoro”. Analizzando dati storici e longitudinali, Goldin ha in effetti ricostruito come fattori istituzionali, sociali ed economici abbiano influenzato la partecipazione femminile, la segregazione occupazionale e il divario salariale negli Stati Uniti negli ultimi due secoli. E il suo lavoro ha evidenziato non solo l’importanza dell’istruzione, ma anche l’impatto di leggi e norme sociali, così come il ruolo delle scelte individuali delle donne, anche rispetto ai vincoli familiari. Un premio che ha rappresentato dunque un riconoscimento fondamentale della ricerca economica sulle disuguaglianze di genere.

Nobel per l'economia a Claudia Goldin

Telegiornale 09.10.2023, 20:47

L’influenza del Premio Nobel oggi

Il Premio Nobel è un riconoscimento che ancora oggi esercita un impatto significativo a livello scientifico, culturale e politico. Indubbiamente sul piano scientifico il Nobel rappresenta il massimo riconoscimento di eccellenza, che spesso determina un incremento di visibilità e soprattutto di finanziamenti e collaborazioni per i ricercatori premiati (The Impact of the Nobel Prize on the Level and Direction of Innovation. Bang Dinh Nguyen, University of Bayreuth, 2025.). Il Premio Nobel ha poi anche il potere di trasformare autori e opere in fenomeni globali, stimolando dibattiti pubblici su temi sociali, etici e storici. Emblematica è l’assegnazione del Premio per la Letteratura a Svetlana Alexievich nel 2015. La sua opera, che raccoglie testimonianze di eventi storici traumatici come il disastro di Chernobyl e la fine dell’Unione Sovietica, ha suscitato un ampio dibattito sulla memoria collettiva e sulle cicatrici lasciate da tali eventi, e attraverso l’assegnazione del Nobel si è dunque contribuito a portare alla luce storie spesso trascurate, stimolando riflessioni sulla condizione umana in contesti di crisi (Time, 2015).

In ambito politico e per la pace, il Nobel ha spesso agito come strumento di legittimazione internazionale per iniziative diplomatiche o movimenti di diritti umani, pur suscitando occasionali polemiche per scelte considerate simboliche o contestabili. Un caso controverso fu l’assegnazione del premio nel 1973 a Henry Kissinger e Le Duc Tho per gli accordi di pace in Vietnam; una decisione che suscitò forti critiche, con alcuni membri del comitato che rassegnarono le dimissioni in segno di protesta, e la rinomina da parte di alcuni media in “Premio Nobel di Guerra”.

Il Premio Nobel rimane quindi un potente amplificatore di memorie, conoscenze, valori e influenza politica, pur evidenziando le complessità e i limiti della selezione storica e istituzionale. Un organismo la cui storia - complessa a partire dal suo stesso fondatore - racconta i tempi, le evoluzioni e la modernità, con i suoi progressi, le sue ingiustizie e le sue contraddizioni. Di conseguenza, studiare questo premio significa anche analizzare la nostra storia, intellettuale e morale, per comprendere non solo ciò che celebriamo, ma anche chi viene escluso - e per quali ragioni.

Il Faro: La formula per il Nobel

Telegiornale 05.10.2024, 20:00