L’articolo 37 della Costituzione federale del 1999 lo afferma con chiarezza: ogni cittadino svizzero è allo stesso tempo cittadino di un Comune, di un Cantone e della Confederazione. Questa triplice appartenenza non è solo una formula giuridica, ma la chiave per comprendere come si costruisce l’identità politica in Svizzera: un equilibrio sottile tra autonomia locale e solidarietà nazionale, tra comunità di villaggio e collettività federale.

La cittadinanza è dunque molto più di un passaporto. È un’idea che intreccia appartenenza, territorio, responsabilità e partecipazione democratica. E oggi, mentre un quarto della popolazione residente non è riconosciuto come cittadino, il dibattito sulla naturalizzazione torna centrale.

Fare cittadinanza

Alphaville 12.11.2025, 12:05

Contenuto audio

A chiarire questo nodo complesso intervengono Agnese Zucca, ricercatrice, co-presidente di Azione Quattro Quarti e membro del Comitato dell’Iniziativa per la Democrazia, e Gianni D’Amato, professore e direttore del Forum svizzero per gli studi sulle migrazioni e del NCCR on the move dell’Università di Neuchâtel (intervistati in Alphaville da Cristina Artoni e Mario Fabio). Entrambi concordano su un punto decisivo: la cittadinanza non è un atto amministrativo, ma una lente attraverso cui una società definisce sé stessa.

Per Zucca, oggi esiste una forte discrepanza tra chi contribuisce quotidianamente alla vita collettiva - lavoro, scuola, associazioni, volontariato, vicinato - e chi gode dei diritti politici. Il problema non è la presenza di regole puntuali, ma l’assenza di criteri uniformi: i percorsi di naturalizzazione cambiano profondamente tra Cantoni e perfino tra Comuni, generando procedure diseguali e, spesso, arbitrarie.

D’Amato amplia la prospettiva storica, sostenendo che la Svizzera ha mantenuto a lungo un’idea di cittadinanza fortemente municipale, ereditata dalle comunità medievali. Questo radicamento ha favorito coesione e identità, ma oggi può diventare fonte di disparità e selettività socioeconomica. Essere riconosciuti come cittadini è la forma più alta di appartenenza democratica; proprio per questo, afferma, le regole dell’inclusione devono essere riviste se si vuole una democrazia rappresentativa della sua popolazione reale.

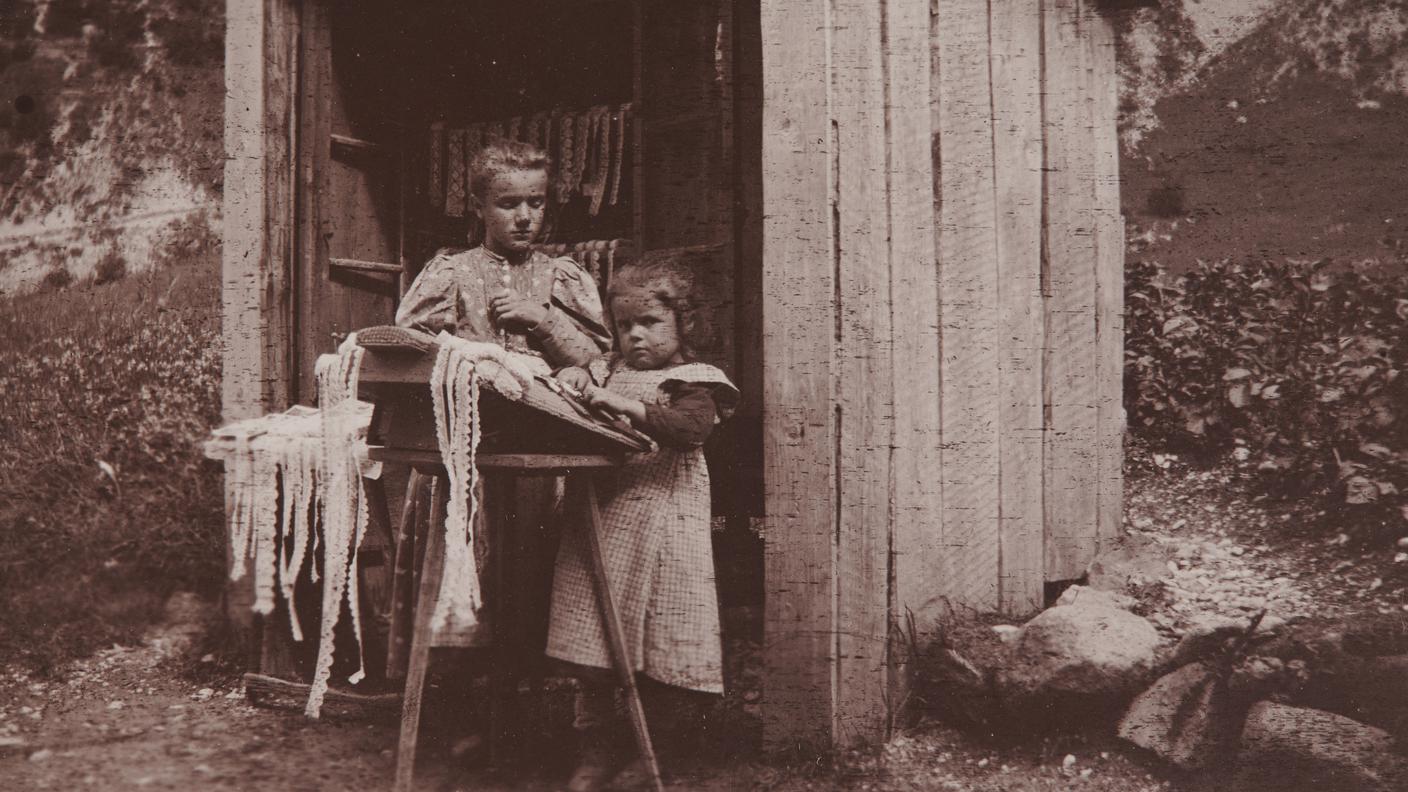

Le radici medievali: appartenenza come responsabilità

Per comprendere l’importanza del livello comunale, bisogna tornare all’origine del cittadino medievale. Il burgensis era membro del borgo, parte di una comunità che gestiva beni comuni, sicurezza e assistenza. In Svizzera questa tradizione si identificò nella Bürgergemeinde, la comunità borghese, nucleo storico dell’appartenenza locale.

Come ricordano Rainer Schweizer e Christina Müller, nel tempo la cittadinanza si estese anche agli abitanti delle città indipendentemente dall’origine, ma con prerequisiti quali diritti fondiari o appartenenza alle élite locali che, in molte città, rimasero cruciali per accedere alla piena “borghesia” con tutti i diritti correlati. Un privilegio che assicurava non solo status sociale, ma anche una più solida protezione giuridica garantita dalla comunità urbana.

La cittadinanza era comunque da intendersi maggiormente legata al diritto di pascolo, di legna e di sostegno ai poveri, piuttosto che ai diritti di voto come li intendiamo oggi (sviluppati in epoche successive), perché “appartenere” significava anzitutto conoscere i vicini, contribuire al bene comune e sentirsi parte di un corpo vivo (Diritto di cittadinanza, DSS, 2021).

Dal 1848 al XX secolo, unità nazionale e radici locali

La Costituzione del 1848 istituisce la cittadinanza federale, ma non cancella il peso delle identità locali. Il principio è chiaro: l’unione è nazionale, ma il riconoscimento resta radicato nei territori. Nel 1874, una nuova revisione rafforza il diritto a non rimanere apolidi, ma la valutazione dei candidati continua a spettare a Cantoni e Comuni.

Nel 1952, la nuova Legge federale sull’acquisizione e la perdita della cittadinanza introduce criteri più uniformi: nascita, matrimonio, residenza stabile, buona condotta, integrazione locale. Prevede anche i casi di perdita della cittadinanza, ad esempio per acquisizione non autorizzata di una nazionalità straniera o - all’epoca - per matrimonio delle donne con cittadini stranieri. Lo Stato mira a garantire coerenza legale e rafforzare il legame tra cittadino e comunità attraverso diritti, doveri e partecipazione alla vita locale. Tuttavia, Cantoni e Comuni conservano ampia discrezionalità.

Una svolta arriva nel 1992, con la piena accettazione della doppia cittadinanza senza limiti. Ciò produce un forte aumento delle naturalizzazioni e una maggiore apertura, sebbene modulata dalle sensibilità cantonali e comunali che continuano a modellare le procedure anche in modo molto diverso tra loro.

2018: una nuova legge, vecchie fratture

La riforma del 2018 intende aggiornare il concetto di appartenenza in un contesto più mobile. La Legge federale sulla cittadinanza svizzera introduce criteri formali - dieci anni di residenza, permesso valido, conoscenza di una lingua nazionale, assenza di condanne - e ribadisce l’importanza dell’integrazione locale: conoscenza della realtà del luogo, partecipazione, rispetto delle regole.

https://rsi.cue.rsi.ch/info/svizzera/Naturalizzazioni-maggiormente-selettive--2156508.html

Ma la radice storica della cittadinanza triplice fa sì che i Comuni restino “porte d’accesso”, e per Agnese Zucca questa impostazione continua a generare disparità: ciò che è considerato “integrazione riuscita” a Basilea potrebbe non esserlo a Svitto. E da qui la sensazione diffusa di naturalizzazioni “a fortuna geografica”.

Gianni D’Amato ricorda inoltre che chi non è cittadino non può partecipare a livello istituzionale, dunque votare, decidere e proporre, e in un paese che fonda la propria legittimità sulla partecipazione popolare, l’esclusione del 25% dei residenti crea una zona d’ombra democratica. Limitare l’accesso alla cittadinanza significa anche limitare la possibilità delle persone di influire sul luogo in cui vivono. Eppure, osservano entrambi, una democrazia solida dovrebbe essere interessata a riconoscere, e non a restringere coloro che partecipano alla vita comunitaria.

La sfida attuale: normativa, ma anche istituzionale e culturale

La cittadinanza svizzera è un’eredità antica e allo stesso tempo un laboratorio moderno, sospeso tra radici comunali e sfide globali. Ogni tappa, dal 1848 al 2018, ha trasformato un privilegio in un diritto, un confine in un legame. E forse è proprio qui il cuore del modello svizzero: nel costruire appartenenze che uniscono, nonostante la diversità.

Le riflessioni di Zucca e D’Amato ricordano allora che la cittadinanza non è una porta da difendere, ma una soglia da governare con giustizia e trasparenza. E che una democrazia cresce quando riconosce pienamente - e alle stesse condizioni - chi già contribuisce a costruirla ogni giorno.

La doppia cittadinanza in Svizzera: avere due passaporti facilita le persone ad integrarsi meglio nel nostro Paese?

Controcorrente 27.01.2023, 12:05

Contenuto audio