Immaginate di percorrere un’autostrada e di sentirvi come in una galleria d’arte. Sembra strano? Eppure è proprio quello che succede quando viaggiamo sull’A2 tra Chiasso e Airolo. Dietro quei 108 chilometri di asfalto, curve e gallerie si nasconde un progetto che trasformò un’infrastruttura in un capolavoro di design. L’uomo dietro questa visione si chiamava Rino Tami, architetto ticinese che dedicò vent’anni della sua vita a un’idea rivoluzionaria: anche un’autostrada può essere bella.

Nel 1963, quando Rino Tami ricevette la chiamata per collaborare alla costruzione dell’autostrada, era già una figura di spicco, considerato il padre dell’architettura moderna in Ticino. Il suo titolo ufficiale – “consulente in materia estetica” – suonava quasi secondario, come se dovesse solo dare una mano di vernice a un progetto già definito. Ma Tami aveva altre idee. Per i successivi vent’anni, fino al 1983, non si limitò a decorare l’autostrada. La trasformò. Mentre gli ingegneri pensavano a calcoli strutturali e portate, lui pensava al dialogo tra cemento e montagne, tra velocità e sguardo, tra funzione e bellezza. Non progettava da zero, ma ridisegnava, correggeva, armonizzava ogni proposta che gli arrivava sulla scrivania. Dove la tecnica si limitava alla funzione, lui restituiva bellezza, proporzione e rispetto del paesaggio. Fu, in pratica, il regista di un film lungo 108 chilometri.

Passaggio e paesaggio

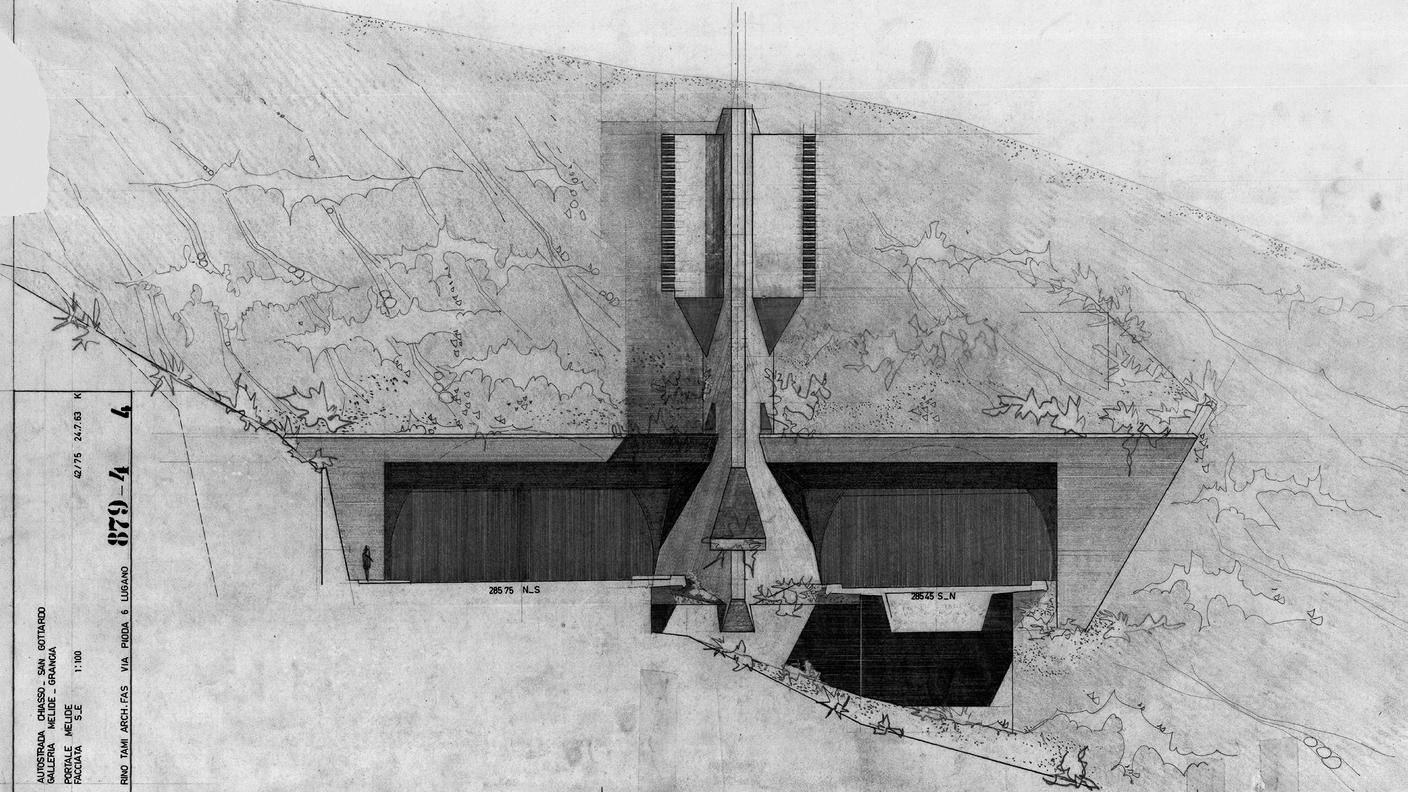

La sua ossessione era l’unità. “Non frantumare il tema”, scriveva nei suoi taccuini. E per tema intendeva tutto: dai giganteschi viadotti ai piccoli servizi igienici delle aree di sosta. Portali di galleria, muri di sostegno, cavalcavia, padiglioni per la pausa pranzo, persino i pozzi di ventilazione passavano sotto il suo sguardo attento. Ogni dettaglio doveva raccontare la stessa storia. Il suo strumento principale? Il cemento armato. Ma non il cemento grigio e brutale che ci viene in mente. Per Tami era un linguaggio, quasi una poesia. I muri, mai perfettamente verticali, venivano inclinati per accompagnare lo sguardo e ridurre l’impatto visivo. Le strutture non dovevano urlare “guardami”, ma sussurrare “attraversami”.

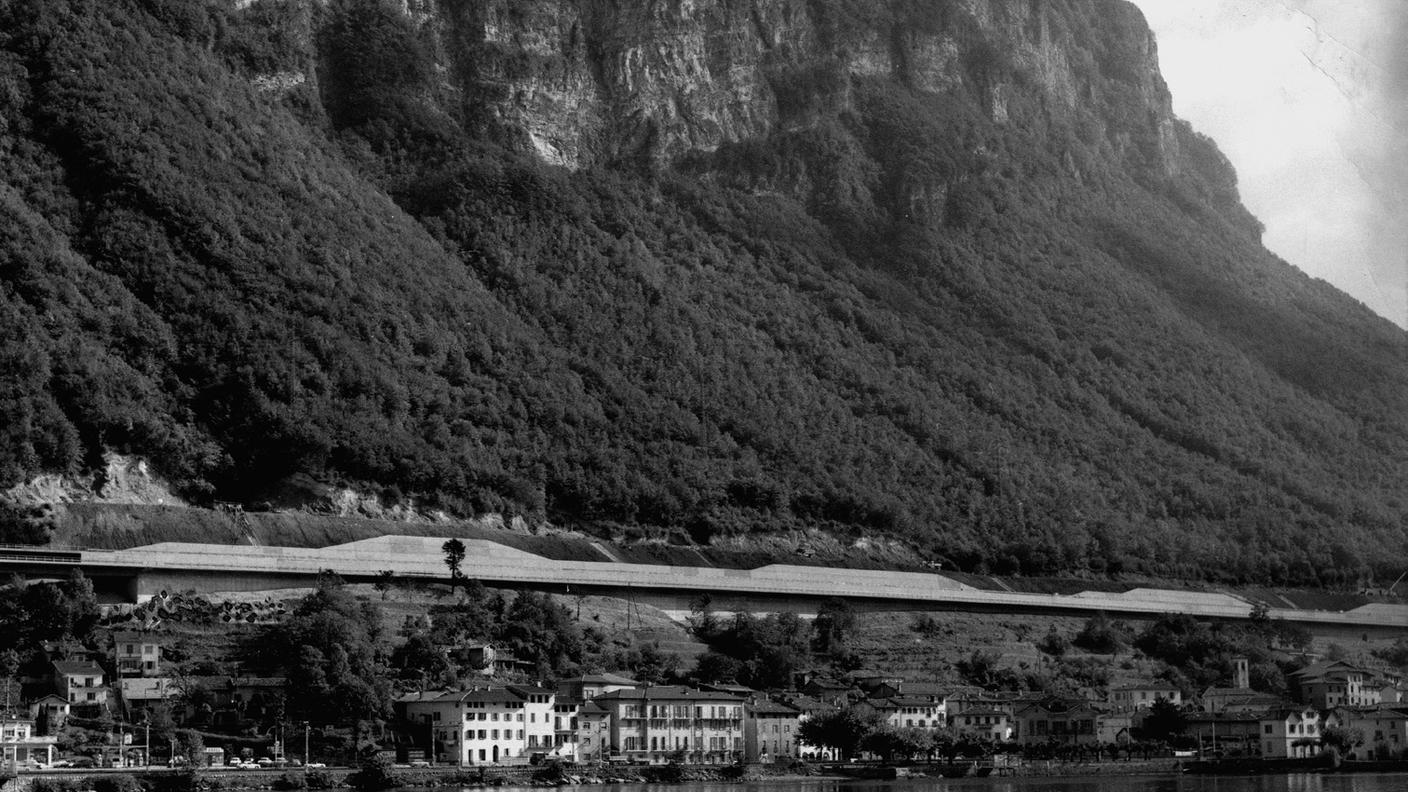

Lungo il tratto di Capolago o all’ingresso della galleria Maroggia-Bissone, Tami fece qualcosa di inaspettato: progettò l’autostrada in modo che non bloccasse la vista del lago e delle montagne, ma la esaltasse. Nei viadotti, le pile di sostegno prendevano forme eleganti – alcune sottili come lame, altre cilindriche – disposte con un ritmo quasi musicale. I cavalcavia, con i loro piedritti inclinati e gli impalcati leggeri, sembravano sfidare la gravità. Non c’era ricerca dello spettacolare fine a se stesso, ma di un equilibrio perfetto: l’autostrada doveva attraversare il paesaggio, non dominarlo.

Il viadotto della Biaschina

RSI Cultura 10.11.2025, 20:40

Le aree di sosta come giardini

Anche le aree di riposo diventarono piccole architetture. Tami progettò pensiline sottili sostenute da una singola fila di pilastri, tavoli disegnati su misura, percorsi in cemento levigato. I prati non erano semplici strisce d’erba, ma veri giardini pensati come quelli di una villa, con alberature studiate e panchine posizionate per godere del panorama.

All’area di sosta di Muzzano fece qualcosa di particolare: dispose gli spazi in modo da valorizzare un vecchio ponte ferroviario in pietra che già esisteva lì. Quella sequenza di archi antichi diventava una porta naturale verso il paesaggio agricolo circostante. Passato e presente che si davano la mano.

Il portale del San Gottardo: il gran finale

Il culmine di vent’anni di lavoro arrivò all’inizio degli anni Ottanta con il portale sud del tunnel del San Gottardo. Per Tami non era semplicemente il buco da cui si entra in galleria, ma un momento architettonico, un evento nel paesaggio. Tutto il complesso – portale, centro di manutenzione, silos del sale, perfino il pozzo di ventilazione a forma di piramide, costruito così per resistere alle valanghe – fu pensato come un’unica opera che dialoga con la montagna. Il suo metodo era sempre lo stesso: partiva dai progetti tecnici degli ingegneri e li trasformava in architettura. Come disse di lui l’architetto Nicola Navone: “Era come un giocatore di scacchi che, pur dovendo sempre giocare con i pezzi neri, riusciva ogni volta a creare partite magnifiche.”

La costruzione dell’autostrada

RSI Cultura 10.11.2025, 20:40

Un’eredità di cemento e bellezza

Quando nel 1986 l’autostrada fu completata, dopo venticinque anni di cantieri, quei 108 chilometri tra Chiasso e il San Gottardo si presentavano come qualcosa di sorprendentemente unitario. Non era solo un successo ingegneristico: era un successo culturale. Tami aveva dimostrato che ingegneria, paesaggio e architettura potevano convivere in armonia.

L’A2 divenne così più di un semplice asse stradale: fu un laboratorio del moderno, un esempio di come si può costruire con rispetto e visione. Oggi, barriere antirumore, ampliamenti e nuove opere hanno in parte alterato quell’equilibrio originale. Ma dietro il cemento rimane un’idea potente: un’autostrada può essere più di una strada. Può essere un gesto di civiltà, una forma del paesaggio.

Non a caso, quando un altro grande architetto ticinese, Tita Carloni, si chiese quale fosse l’opera di architettura più importante del Cantone, la risposta fu immediata e definitiva: “l’autostrada”.