Il terreno è umido, la brina si scioglie in un vapore sottile che sale dai campi. È un venerdì di febbraio del 1559 e una piccola processione di uomini attraversa la valle tra Stabio e le colline di Clivio. Non portano armi, ma scalpelli e mazze. Non cercano oro né gloria, ma un punto d’accordo che ponga fine a una lite che dura da troppo tempo. Quel giorno, nel silenzio dei boschi del Mendrisiotto, nasce uno dei confini più antichi d’Europa.

Gli uomini e la disputa

Guidano il gruppo tre uomini di Stabio: Rocco Martellino, Matteo Mugio e Battista Socco. Sono contadini che conoscono ogni piega del territorio – ogni sasso che affiora dal prato, ogni ruscello che scende dalla collina, ogni albero abbastanza grande da servire da riferimento. Dall’altra parte ci sono i rappresentanti di Clivio e Giaggiolo, sudditi del Ducato di Milano. Camminano insieme a due notai che dovranno mettere tutto per iscritto: Giovanni della Torre di Mendrisio, per gli svizzeri, e Pietro Martire Bianchi di Viggiù, per i milanesi.

La disputa è concreta, nasce dalla terra e dalle necessità quotidiane. Da anni le comunità si contendono pascoli, torrenti, legna. Chi può far pascolare le bestie dove l’erba cresce più alta? Chi può tagliare gli alberi del bosco comune? Dove finisce Stabio e dove comincia Clivio? È una geografia viva, fatta di confini che cambiano con le stagioni e con la memoria di chi li racconta. Ma la memoria, si sa, è fragile. “Perché la memoria dell’uomo è labile – si legge nel documento che sarà redatto quel giorno – et facilmente le cose si scordano e si pongono in oblio.”

Le dieci pietre e la nascita del confine

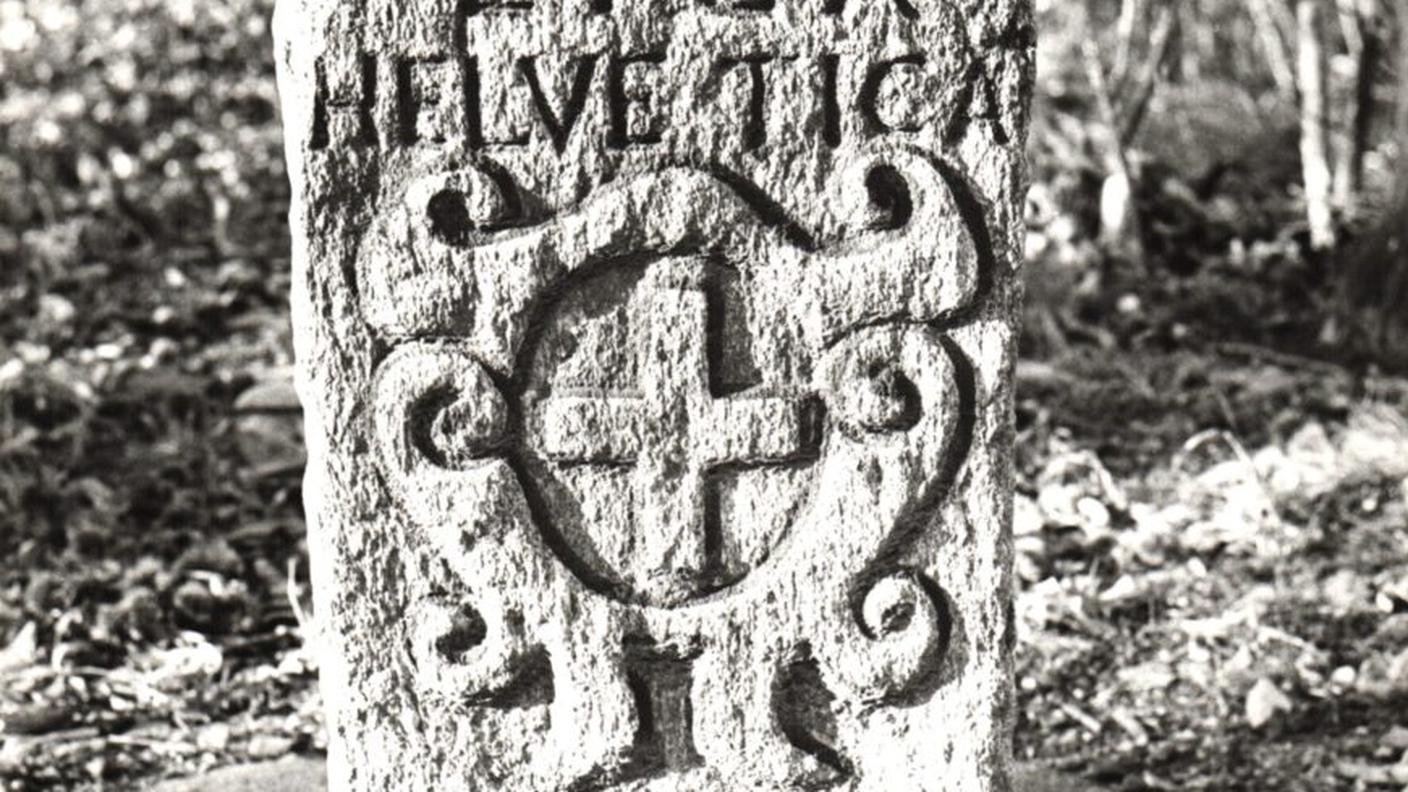

La mattina del 3 febbraio 1559, l’accordo diventa realtà. Gli uomini si ritrovano sul posto con dieci blocchi di pietra, scolpiti su un lato con il biscione visconteo dello Stato di Milano e sull’altro con la croce della “Liga Helvetica”, come allora era chiamata la Confederazione svizzera. Non ci sono mappe satellitari né GPS, ma ogni cippo di confine viene collocato in un punto preciso: il primo “nel luogo detto al Sasso negro presso il Riale Porcellino”, il secondo “dove la Bremona comincia a declinare verso il prato Gazolo”, il quinto “nel prato de quelli de Origoni de Biumo appresso la noce grande, de tanta distanza quanto importano brazza nove da la dita noce”. Dove c’è già un grande masso, invece di aggiungere una pietra scolpiscono semplicemente una croce: “in mezzo del ditto Sasso quale risguarda verso Clivio”.

La scena dev’essere stata lenta, fisica, concreta. Gli uomini scavano nel terreno gelato, spingono i blocchi con corde e leve, battono con le mazze per fissarli. Attorno a loro, la valle della Bremona è immobile e umida. Ogni cippo diventa un segno, una certezza, una promessa di pace. La geografia è elementare ma efficace. Si cammina, si osserva, si nomina ciò che esiste. È una geografia squisitamente umana, fatta di luoghi che parlano da soli: “la casa del Gagiolo”, “il prato degli Origoni”, “il bosco dei Buti”.

Alla fine della giornata, le dieci pietre sono piantate. “Et volendo li soprascritti signori deputati et mandatarij essequir quanto li suoi signori et superiori l’hanno comandato, hoggi si sono ritrovati sopra detto luogo, et di comune concordia loro hanno piantato le pietre de confini con l’arme ducale e svizzare.” Quegli uomini non posso saperlo, ma quel gesto modesto segna la nascita di una frontiera destinata a rimanere lì per sempre. Risultato non di una grande decisione politica, ma di una banale necessità quotidiana: sapere dove pascolare, dove tagliare, dove fermarsi.

Gli antefatti

Per capire come si è arrivati a quel giorno bisogna tornare indietro di mezzo secolo, alle guerre d’Italia. Tra il 1512 e il 1521, la Confederazione conquistò i territori meridionali del Ticino, sottraendoli al Ducato di Milano allora in mano francese. Stabio, insieme al neocostituito baliaggio di Mendrisio, divenne territorio della Confederazione, mentre Clivio e i paesi vicini rimasero sotto il dominio milanese, passato poi agli Asburgo di Spagna.

Era un confine nuovo e fragile. Le persone continuavano a sposarsi, commerciare e pascolare da una parte e dall’altra, senza preoccuparsi di giurisdizioni. Ma quando il Ducato di Milano avviò nel 1550 una grande operazione censimento delle terre, le tensioni emersero con forza. Gli uomini di Stabio accusarono i funzionari milanesi di voler “eccedere i termini del ducato”.

Per anni la disputa si trascinò tra perizie, lettere e tentativi di arbitrato. Solo nel 1555, dopo un intervento ufficiale dei rappresentanti svizzeri a Milano, si raggiunse un compromesso: una transazione che definiva in linea di massima i confini, con l’impegno di fissarli nella pietra entro pochi anni.

Come nasce il confine tra Ticino e Italia?

RSI Cultura 20.10.2025, 20:40

Il sentiero dei cippi di Stabio

Oggi, lungo il Sentiero dei Cippi di Stabio, un itinerario di tredici chilometri lungo la frontiera, molte di quelle pietre sono ancora al loro posto. Alcune sono state inghiottite dal terreno, altre resistono, scolpite dal tempo. Da un lato la croce elvetica, dall’altro il biscione milanese: due simboli sopravvissuti a cinque secoli di storia. Il paesaggio è cambiato: i campi si sono riempiti di case, le dogane hanno sostituito i prati, il “noce grande” è scomparso da tempo. Ma la linea è rimasta. È passata indenne attraverso dominazioni, guerre, follie umane. E oggi quei cippi raccontano una verità semplice: i confini non sono solo linee sulla carta, ma tracce di vita. Nati per dividere, finiscono infine per raccontare ciò che unisce: la necessità di convivere sulla stessa terra.

Il confine più pazzo del mondo

La storia infinita 20.10.2025, 20:45