«N.O.F.4. Colonnello astronautico ingegnere minerario nel sistema mentale. Navicella spaziale magnetica che mi teletrasporta su mondi nuovi...». Questo non è un monologo tratto da un film di fantascienza, ma un frammento del libro di pietra “scritto” sui muri del manicomio di Volterra da Oreste Fernando Nannetti, noto con gli pseudonimi NOF4 o Nanof.

Nannetti, nato a Roma nel 1927, venne internato a Volterra nel 1958 con diagnosi di schizofrenia allucinatoria e deliri di persecuzione. Durante la permanenza nell’istituto (che continuò fino alla sua morte nel 1994), Nanof per quindici anni incise con la fibbia della sua divisa da internato un’epopea lunga circa 180 metri e alta 2 metri sui muri esterni dell’ospedale. Nanetti, mescolando elementi scientifici e fantastici, redasse così il suo libro dove raccontò di voli spaziali, mondi sconosciuti da conquistare, guerre futuristiche combattute con armi altamente tecnologiche, di comunicazioni telepatiche con alieni. Il graffito, che sembra quasi una testimonianza lasciata per i posteri in cui si ritrovano tutti i temi della nostra contemporaneità, è considerato un importante esempio di Art Brut.

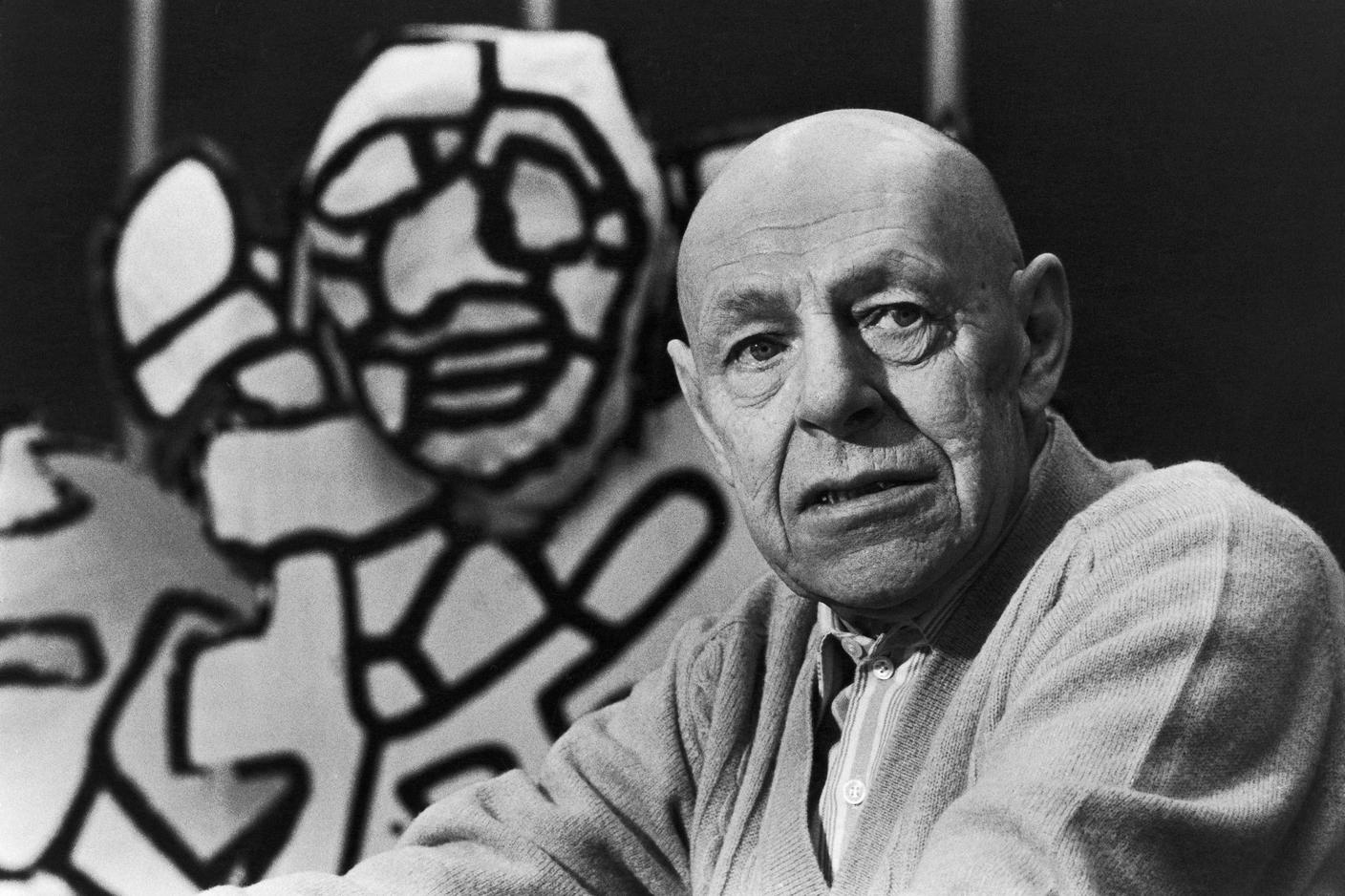

Il termine Art Brut venne coniato dal pittore francese Jean Dubuffet (1901-1985), il quale, partendo dal presupposto che «la vera arte è dove nessuno se lo aspetta, dove nessuno ci pensa né pronuncia il suo nome», così la definì: «Chiamiamo Art Brut le opere eseguite da persone prive di cultura artistica nelle quali (...) i loro autori traggono tutto (soggetti, scelta dei materiali, mezzi di trasposizione, ritmi, modi di costruzione ecc.) dal proprio profondo e non dai clichés dell’arte classica o dell’arte di moda». In concreto, l’Art Brut mirava a valorizzare la creatività di pazienti psichiatrici o emarginati sociali, le cui opere nascevano da una profonda necessità interiore di espressione.

Jean Dubuffet

Nel 1971 Dubuffet decise di donare la sua collezione alla città di Losanna dove prese così vita la Collection de l’Art Brut ossia, al pari della Sammlung Prinzhorn (la collezione di ventimila opere create da pazienti psichiatrici visitabile nell’ospedale universitario di Heidelberg in Germania), uno dei musei più importanti al mondo dedicato alle forme artistiche della marginalità. Indubbiamente, però, sullo sfondo di queste esposizioni, si individua un concetto psicopatologizzante inespresso, ma fondante: quella che si vede è arte dei matti o, per dirla con Enzo Jannacci, dei pover crist. Qualcosa di diverso, cioè, dall’arte dei sani (ovviamente supposti tali...).

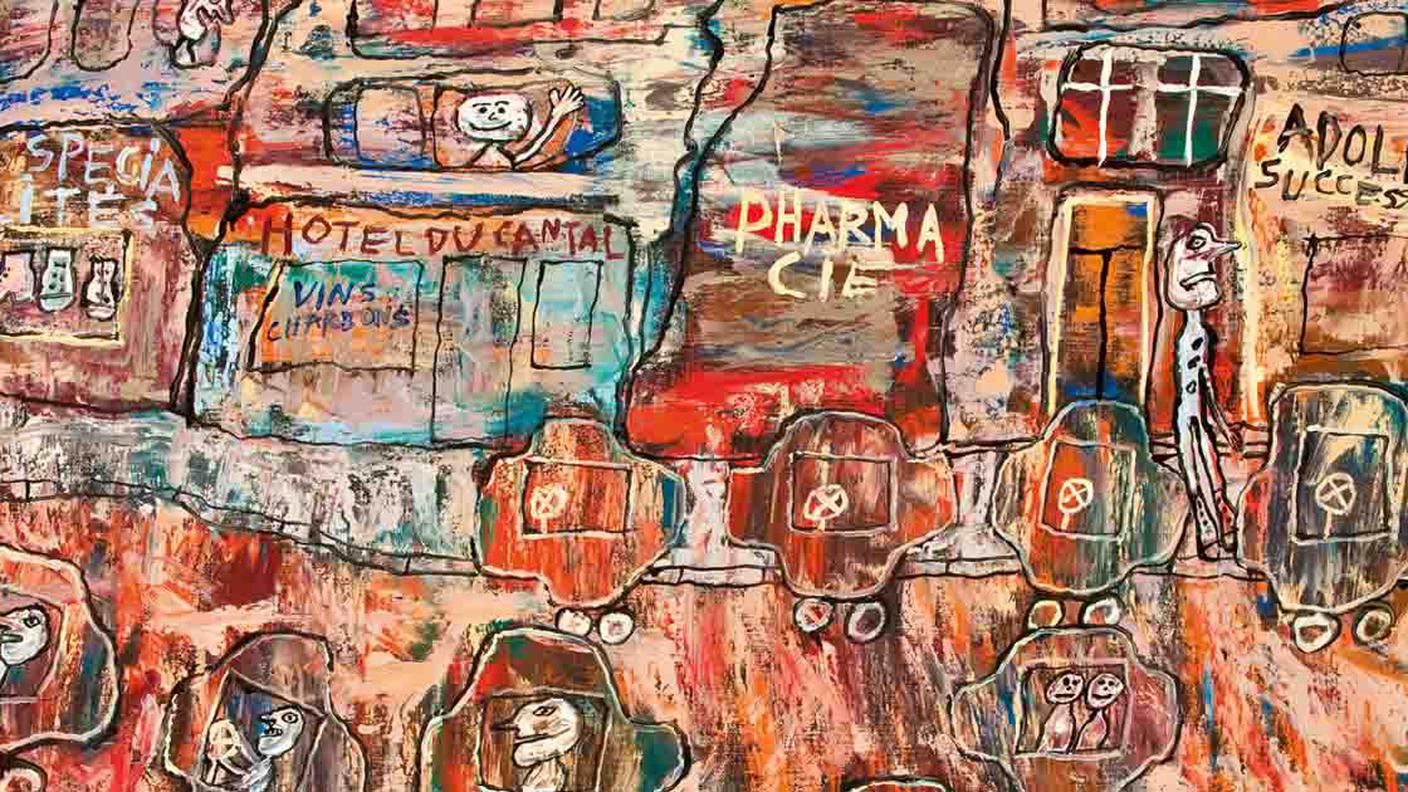

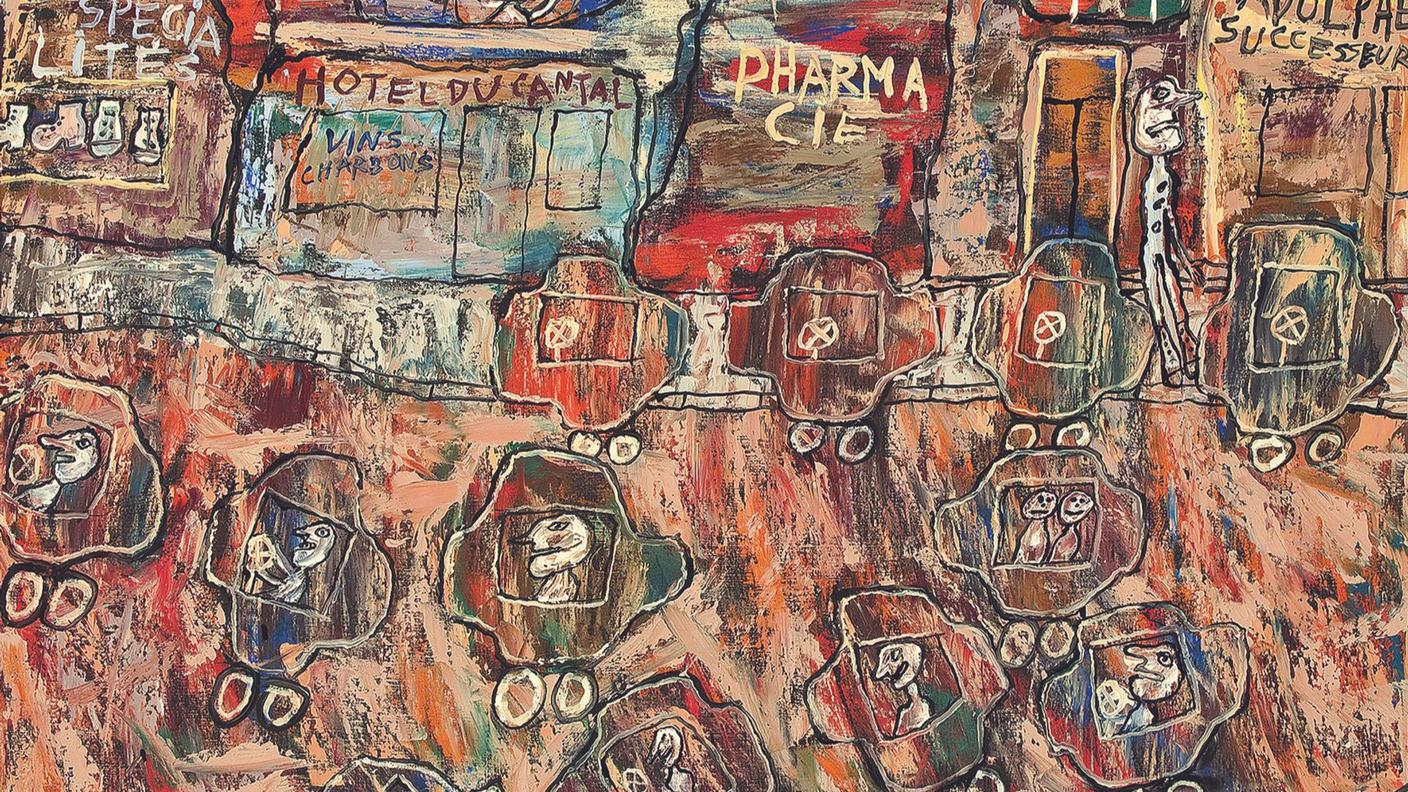

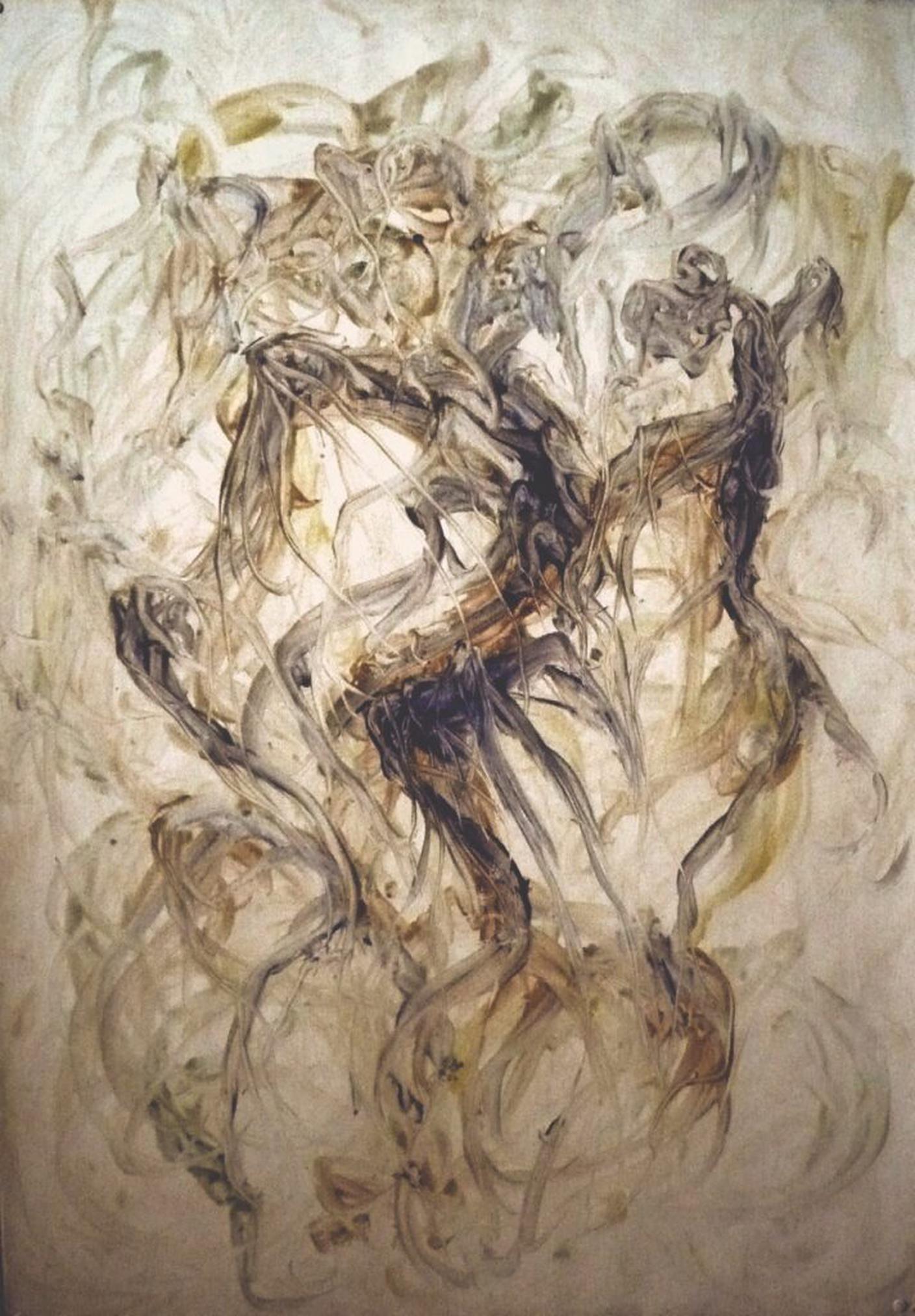

Dall'Archivio di scritture, scrizioni e arte ir-ritata

C’è invece chi si è approcciato a queste forme artistiche in modo diametralmente opposto: «(...) l’esperienza della reclusione non inizia né finisce sulla soglia di un carcere, di un manicomio o di una qualche altra istituzione totale. Non concerne solo gli internati. C’è una reclusione meno evidente, più sottile: quella che lega bambini, donne e uomini di ogni etnia, età, condizione sociale a quei “giochi” della vita quotidiana che, contro la loro stessa volontà, sono costretti a giocare. C’è quel ”dover stare al gioco” che rende per ciò stesso, assai spesso, il gioco della vita penosamente impossibile. Ecco, nella metropoli sempre più differenziata, nel sovraccarico delle omologazioni, c’è questa difficoltà a vivere il presente, questa difficoltà antropologica diffusa, che mette un po’ tutti davanti al dilemma: soccombere o accettare la sfida? La sfida dell’irritazione, della divergenza, del mutamento». Ecco, questo è uno dei temi cardine attorno al quale si sviluppa la ricerca dell’Archivio di scritture, scrizioni e arte ir-ritata nato nel 1990 a Roma, all’interno della cooperativa di produzione e lavoro Sensibili alle foglie che, sin dalle origini, si interroga «sui dispositivi totalizzanti, sulle risposte di adattamento e sulle risorse creative della persone che li attraversano».

Dall'Archivio di scritture, scrizioni e arte ir-ritata

L’Archivio è nato dalla raccolta di produzioni artistiche realizzate in contesti di privazione della libertà o di forte disagio sociale, come carceri, istituzioni psichiatriche, case di cura o emarginazioni sociali. Da qui la definizione di arte ir-ritata: ir-ritata nel senso di disturbata e quindi riferita alla condizione di disagio, sofferenza, marginalità o reclusione in cui spesso nascono queste espressioni, ma ir-ritata anche perché fuori dai riti ossia spontanea e non conforme ai canoni del mondo dell’arte tradizionale. A differenza della Collection de l’Art Brut o dalla Sammlung Prinzhorn, l’Archivio non considera l’arte ir-ritata come espressione estetica o psicopatologica, ma la studia e la valorizza come una risorsa fondamentale che ha permesso e permette agli individui di reimmaginarsi e reinventare se stessi, anche nelle situazioni più difficili. L’Archivio, superando le categorie che psichiatria e criminologia hanno tradizionalmente attribuito a queste produzioni “fuori linea”, è oggi capace di valorizzare le forme espressive con cui le persone rispondono al malessere sociale contemporaneo. L’enorme valore documentale delle oltre mille espressioni di arte ir-ritata (lettere, disegni, dipinti, sculture realizzate con materiali di fortuna, ecc.) raccolte dall’Archivio, emerge dal constatare che, molto spesso, quelle sono state e sono la “chiave di volta” che permette alle persone di “curarsi” e reinventarsi anche nelle avversità più drammatiche. Risulta chiaro quindi che la preziosità di quest’arte non può essere misurata in termini di mercato o di critica accademica tradizionale, ma sta fondamentalmente nella sua capacità di aver dato e dare voce a chi non ne ha. Non a caso, infatti, l’Archivio non si limita a “collezionare”, ma pubblica libri, organizza mostre, incontri e seminari dove queste espressioni trovano spazi e ascolti altrimenti impensabili nel bailamme di un mondo iperconnesso ma sempre più sordo e cieco di fronte alle realtà non inquadrate dalle videocamere del marketing e del mainstream.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/arte/L%E2%80%99arte-del-paradosso-che-denuda-l%E2%80%99anima--2282287.html