Rebecca Horn – Cutting Through the Past è il titolo della mostra, aperta fino al 21 settembre al Castello di Rivoli.

A cura di Marcella Beccaria, rappresenta la prima retrospettiva dedicata all’artista in

un museo italiano e la prima grande esposizione dopo la sua recente scomparsa.

Il progetto nasce dalla cooperazione tra il Castello di Rivoli e Haus der Kunst, Monaco di Baviera.

Una donna avanza fra campi e boschi; tutto ciò che indossa sono un grande unicorno bianco sulla testa e delle cinghie che le fasciano il corpo (molto simili a quelle che Frida Kahlo mostra nell’autoritratto La colonna spezzata). Si tratta di Einhorn (Unicorno), uno dei primi lavori performativi creati da Rebecca Horn, che ne ha spiegato così la genesi: «Ho avuto una visione di questa donna, un’altra studentessa. Era molto alta e aveva un modo di camminare bellissimo. La vedevo con gli occhi della mente, mentre camminava con questo lungo bastone bianco in testa che accentuava la sua andatura aggraziata. Ero molto timida, ma ho iniziato a parlarle e le ho proposto di prenderle le misure per realizzare questa struttura che avrebbe dovuto indossare nuda e che sarebbe terminata con un grande corno di unicorno sulla testa. Con mia sorpresa ha accettato... Ho invitato alcune persone e siamo andati in questa foresta alle quattro del mattino. Ha camminato tutto il giorno attraverso i campi... era come un’apparizione».

C’è indubbiamente qualcosa di onirico in quest’opera: un’aura di mistero che è una delle cifre dell’arte di Rebecca Horn, prolifica e poliedrica creatrice che nel corso della sua cinquantennale carriera non ha mai smesso di sperimentare e di sorprendere, ricorrendo a suggestioni e soluzioni espressive inattese.

Le mie opere sono stazioni in un processo di trasformazione.

Rebecca Horn

Rebecca Horn. Foto di Gunter Lepkowski

Rebecca Horn è nata nel 1944 a Michelstadt e scomparsa nel 2024 a Bad König, dove ha sede la Moontower Foundation, che oggi accoglie il suo archivio, uno spazio espositivo e studi per giovani creativi.

Nulla è stabile o immobile nell’arte di Rebecca Horn, tutto è in movimento o in mutamento nelle sue sculture cinetiche, nelle multiformi installazioni o nelle performance avanguardiste che parlano di memoria, desiderio, relazioni di potere, della fragilità e dei limiti del corpo umano. Ogni sua opera è come percorsa da un’energia vitale (non per nulla, l’artista affermava che le sue sculture hanno un’anima). Energia che possiamo avvertire chiaramente anche nella bella mostra “Rebecca Horn – Cutting Through the Past”, allestita fino al 21 settembre nella Manica Lunga del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea,

Rebecca Horn, Das Rad der Zeit (La ruota del tempo), 2016. Moontower Foundation, Bad König. Deposito permanente Museum Wiesbaden, Germany

«Rebecca Horn ha manifestato la capacità, propria dei grandi artisti, di piegare tecniche e linguaggi alla propria volontà, anticipando molteplici ambiti di ricerca contemporanei che spaziano dal pensiero multispecie ai nuovi orizzonti che si vanno delineando, con tecnologie che manifestano atteggiamenti assimilabili alle emozioni umane» ha dichiarato Marcella Beccaria, curatrice di questa prima retrospettiva dedicata all’artista in un museo italiano. Nella sfaccettata produzione di Rebecca Horn, difatti, è possibile cogliere non solo echi surrealisti ‒ ritroviamo, per esempio, lo stesso interesse per la metamorfosi e lo straniamento di artisti come Marcel Duchamp, Max Ernst e Meret Oppenheim ‒, ma anche straordinarie intuizioni e presagi di future ricerche e tendenze: pensiamo al celebre saggio Cyborg Manifesto, che Donna J. Haraway scrisse nel 1985, mettendo in dubbio per la prima volta la naturalità dell’uomo e affermando che tutti nella contemporaneità siamo in qualche modo dei cyborg. «La trasformazione dell’esperienza: questa è pura arte» affermava l’artista, lasciando intendere la sua inclinazione sia per il cambiamento sia per il superamento dei limiti imposti dai linguaggi artistici tradizionali.

Rebecca Horn si avvicina all’arte in tenera età, quando la sua governante rumena le insegna a disegnare; fin da subito, il disegno rappresenta per lei una vera e propria lingua, libera e immediata: un linguaggio che non abbandonerà mai lungo tutto il suo cammino artistico. Della sua infanzia nella Germania del secondo dopoguerra raccontava: «Non potevamo parlare tedesco. I tedeschi erano odiati. Dovevamo imparare il francese e l’inglese. […] Non dovevo disegnare in tedesco, francese o inglese. Potevo disegnare e basta».

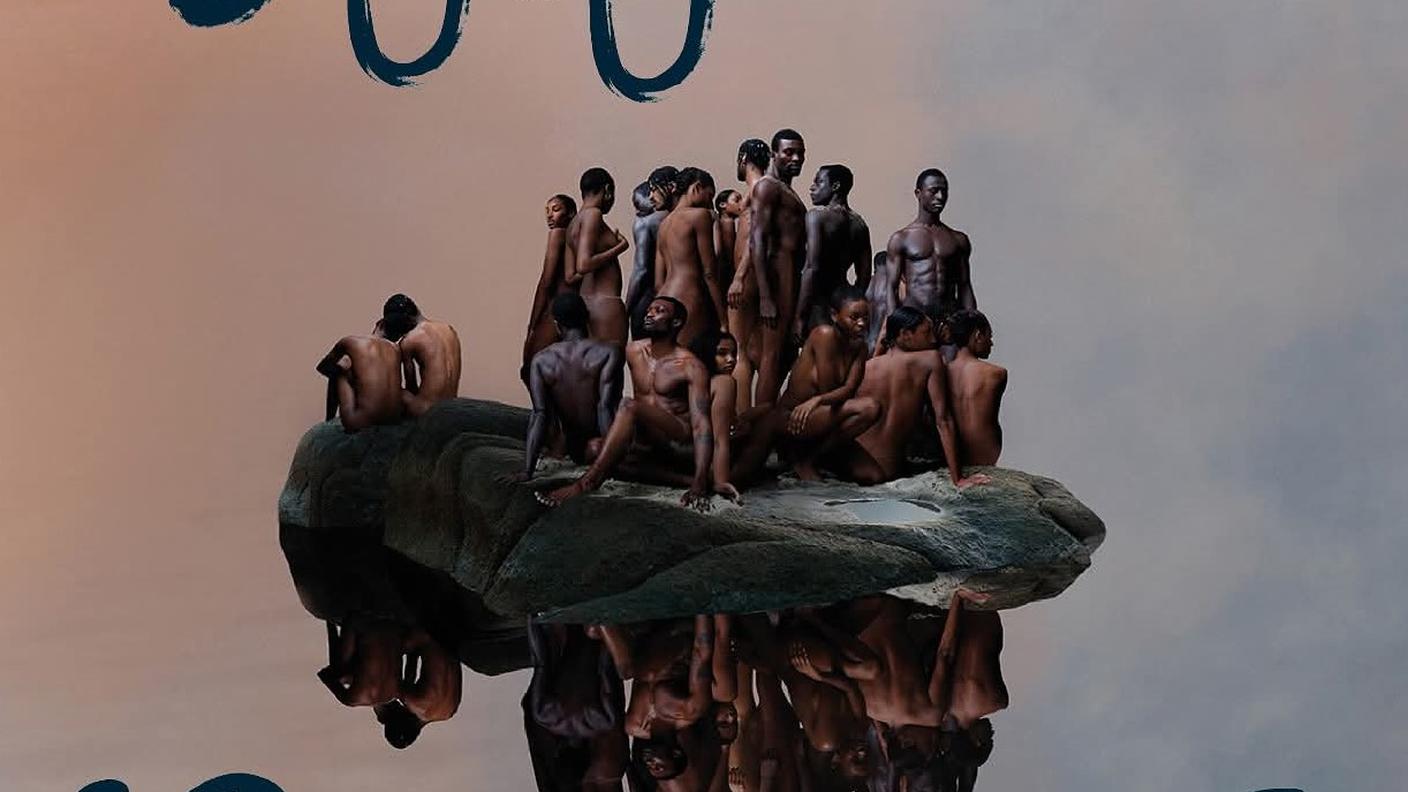

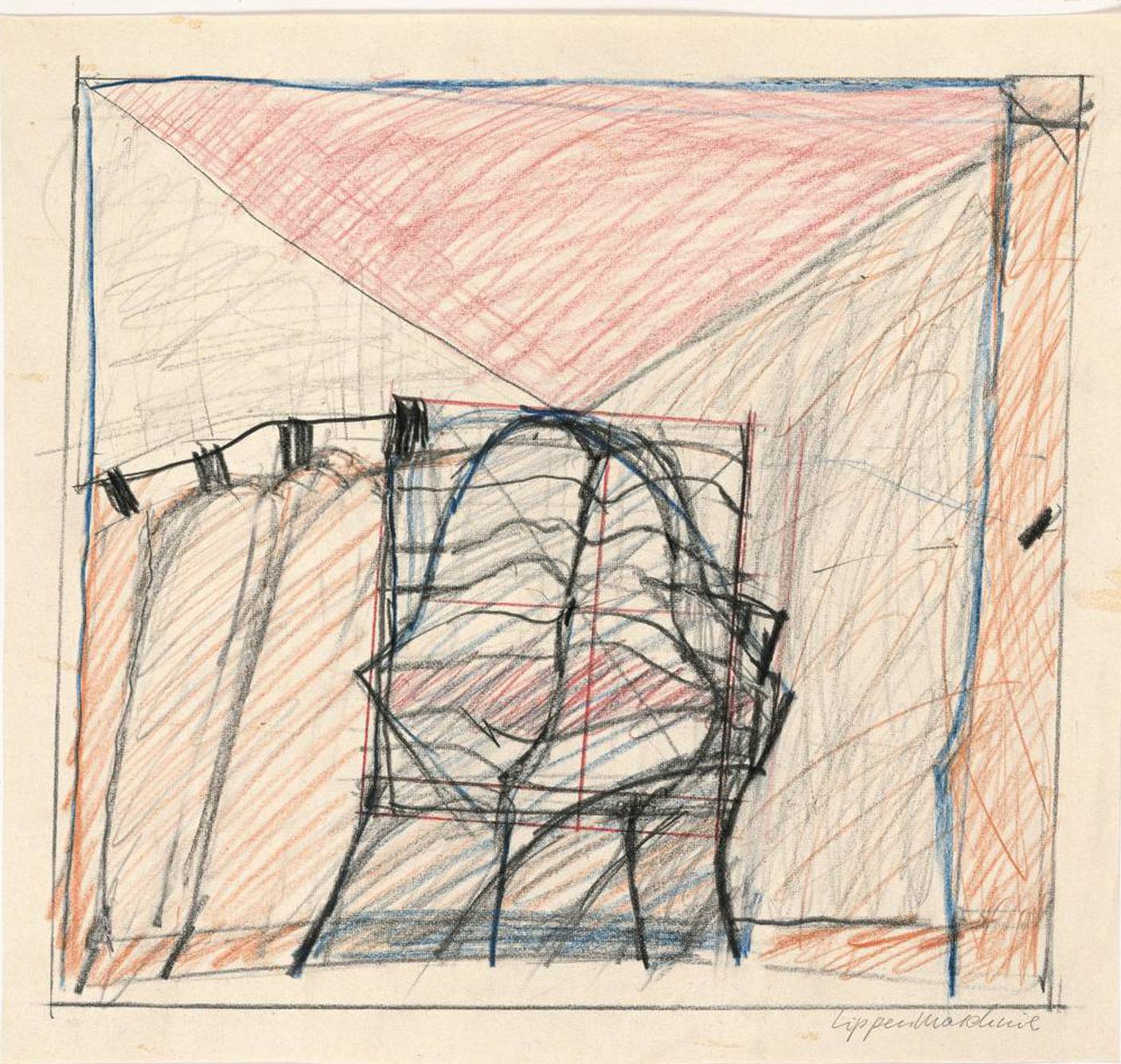

Rebecca Horn, Lippenmaschine, 1964

A diciannove anni, Rebecca Horn decide di seguire la propria passione per l’arte iscrivendosi alla Hochschule für Bildende Künste di Amburgo, nonostante la contrarietà dei suoi genitori. Nel corso degli anni Sessanta, però, l’artista deve affrontare gravi problemi di salute derivanti dall’uso intensivo di materiali tossici come la fibra di vetro e il poliestere. Costretta a lunghi ricoveri in sanatorio, debilitata e isolata dal resto del mondo, Rebecca Horn inizia in questo periodo a concepire le sue prime sculture corporee («Potevo cucire stando a letto»). Progetta bizzarre protesi, maschere, corpetti, estensioni prostetiche, fasciature e imbottiture in balsa e tessuto. «Guardando i miei primi lavori» diceva, «si vede sempre una specie di bozzolo».

Bleistiftmaske (Maschera di matite), Weißer Körperfächer (Ventaglio corporeo bianco), Handschuhfinger (Dita guantate), solo per citarne alcune, sono tutte opere indossabili che potenziano, trasformano o proteggono il corpo, e che tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta l’artista utilizza su sé stessa o sugli altri in una di serie azioni performative in studio e all’esterno, di cui offrono testimonianza le raccolte video Performances I (1970-72), Performances II (1972) e Berlin (10.11.1974 – 28.1.1975) (1974-75). Affascinato dalla loro singolarità, nel 1972 l’illuminato curatore Harald Szeemann seleziona alcuni di questi primi lavori per esporli a Kassel, nell’ambito di quella che sarà ricordata come una delle edizioni più radicali di documenta.

Dalla fine degli anni Settanta, Rebecca Horn estende la sua ricerca anche all’ambito cinematografico, realizzando tre lungometraggi costellati di oggetti simbolici, riferimenti mitologici e immagini oniriche: Der Eintänzer (Lo gigolò) (1978), La Ferdinanda – Sonate für eine Medici Villa (La Ferdinanda – Sonata per una Villa Medici) (1981) e Buster’s Bedroom (La stanza da letto di Buster) (1990). Proprio in Der Eintänzer l’artista sperimenta per la prima volta la possibilità di dotare gli oggetti di movimenti e pulsioni simili a quelli degli esseri viventi. Nascono così le sue perturbanti macchine cinetiche, frutto dell’assemblaggio di materiali ed elementi prelevati tanto dall’ambito quotidiano quanto dal mondo naturale, come piume, mobili, violini, valigie, scale, metronomi, pianoforti, farfalle, coltelli, specchi…

Pfauenmaschine (Macchina pavone), Kleines Federrad (Piccola ruota di piume), Concert for Anarchy (Concerto per l’anarchia), Kiss of the Rhinoceros (Il bacio del rinoceronte), Cutting Through the Past (Tagliando attraverso il passato) sono solo alcune delle numerose sculture mobili, ibride e fragili create da Rebecca Horn nei decenni.

Le mie macchine hanno un’anima perché agiscono, si agitano, tremano, svengono, quasi cadono a pezzi e poi tornano in vita. Non sono macchine perfette.

Rebecca Horn

Rebecca Horn, Cutting Through the Past. Veduta dell’allestimento al Castello di Rivoli

A partire dagli anni Novanta, le opere dell’artista assumono dimensioni via via più maestose e architettoniche, come Inferno, realizzata con vecchi letti di ospedale impilati gli uni sugli altri, a rievocare la caducità del corpo e l’esperienza della malattia vissuta in prima persona, o come Turm der Namenlosen (Torre dei senza nome), un’imponente e toccante installazione composta da scale e violini, che affronta il tema tragicamente attuale delle guerre e delle loro vittime, in particolare quelle dimenticate dalla Storia. Nello specifico, questo lavoro rimanda alla disperata fuga verso Vienna di molti civili provenienti dalla ex Jugoslavia. Originariamente, infatti, viene esposto nella capitale austriaca, nei pressi del Naschmarkt, il mercato più famoso della città. «La metropolitana di Vienna era popolata dai rifugiati della guerra. […] tutto ciò che gli rimaneva era la loro musica. Era il loro unico modo di esprimere il dolore; non potevano parlare tedesco, non avevano passaporti, non avevano identità, erano in fuga».

Rebecca Horn, Cello (1), 1999. Courtesy Moontower Foundation, Bad König, Germany, Deposito permanente Museum Wiesbaden, Germany

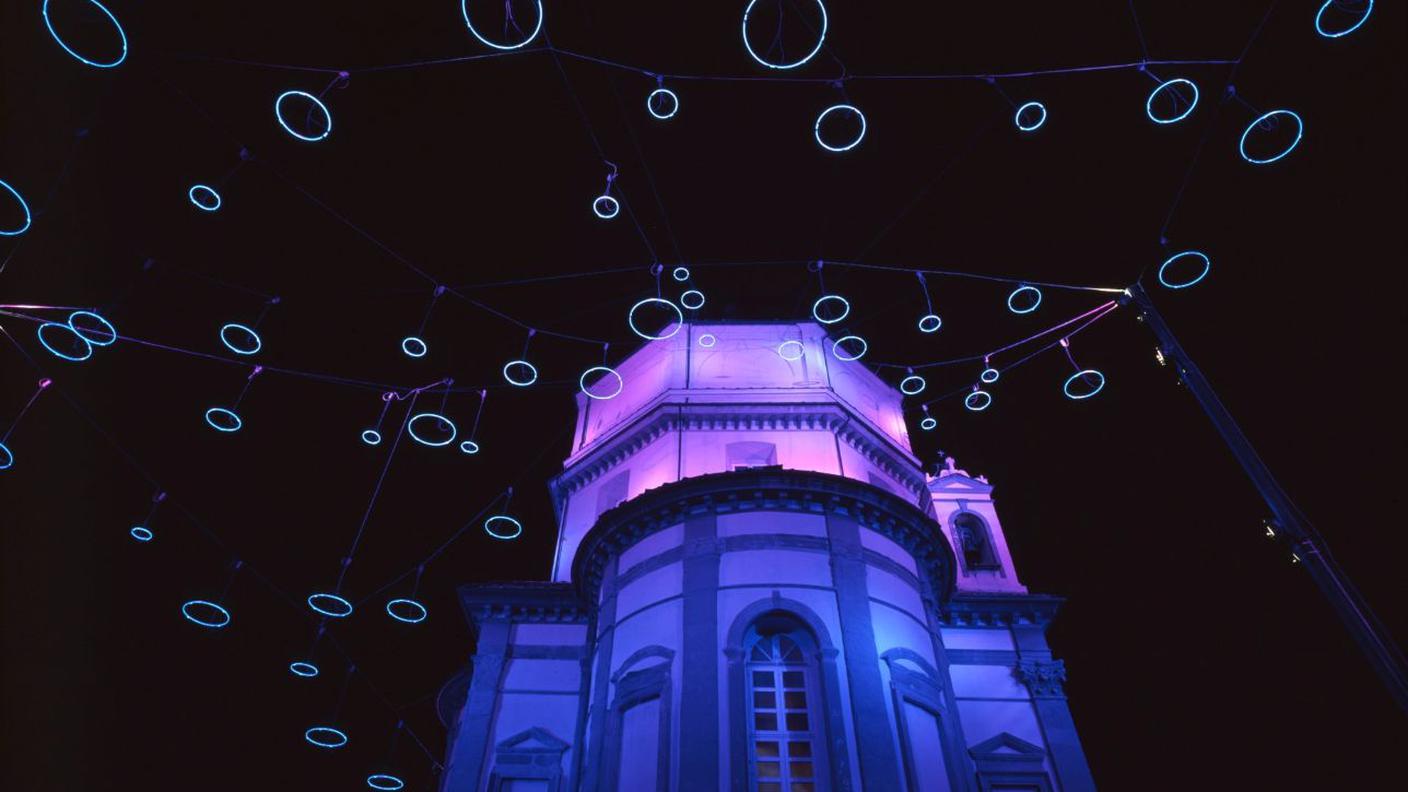

Non è la sola opera d’arte pubblica ideata da Rebecca Horn: tra le tante realizzate negli anni, non si può non ricordare anche l’intervento permanente Piccoli Spiriti Blu, che dal 2000 abbraccia con la sua moltitudine di cerchi luminosi la Chiesa di Santa Maria al Monte dei Cappuccini a Torino, regalando al luogo una veste magica e surreale.

Rebecca Horn, Piccoli spiriti blu, 1999. Torino, chiesa di Santa Maria del Monte, Monte dei Cappuccini. Courtesy Castello di Rivoli.

Negli ultimi due decenni della sua esistenza, Rebecca Horn si dedica prevalentemente al suo primo amore, il disegno. Lo fa soprattutto con la serie Bodylandscapes, disegni di grande formato le cui dimensioni corrispondono esattamente alla massima estensione del suo corpo. Recando le tracce di movimenti fisici, energie e tensioni, questi “paesaggi corporei” rappresentano un’evoluzione delle prime performance degli anni Settanta.

Con l’attitudine di una inventrice visionaria, un po’ poetessa e un po’ ingegnera, Rebecca Horn ha coniugato naturale e artificiale, umano e meccanico, spiritualità e tecnologia, mitologia e modernità, come pochi hanno saputo fare. Perturbanti e poetiche, capaci di racchiudere memorie ed emozioni, conflitti e passioni, le sue opere continueranno ad agitarsi, a danzare e suonare, a morire e rinascere senza fine davanti al nostro sguardo stupefatto.

Rebecca Horn, Federflügel, 1992. Collezione Institut fūr Auslandsbeziehungen e.V.

Il Masi, un “giovane” tra i grandi

Voci dipinte 07.09.2025, 10:35

Contenuto audio