Lo spunto che la regista aveva accennato durante diverse interviste era interessante: tornare indietro agli anni ’80 e ’90 per parlare dell’impatto che ha avuto la diffusione dell’HIV su pensieri e azioni di una generazione di adolescenti e di adulti, travolti da dubbi, paure, fraintendimenti, allarmismi diffusi, disinformazione, campagne sociali talvolta efficaci, talvolta traumatizzanti.

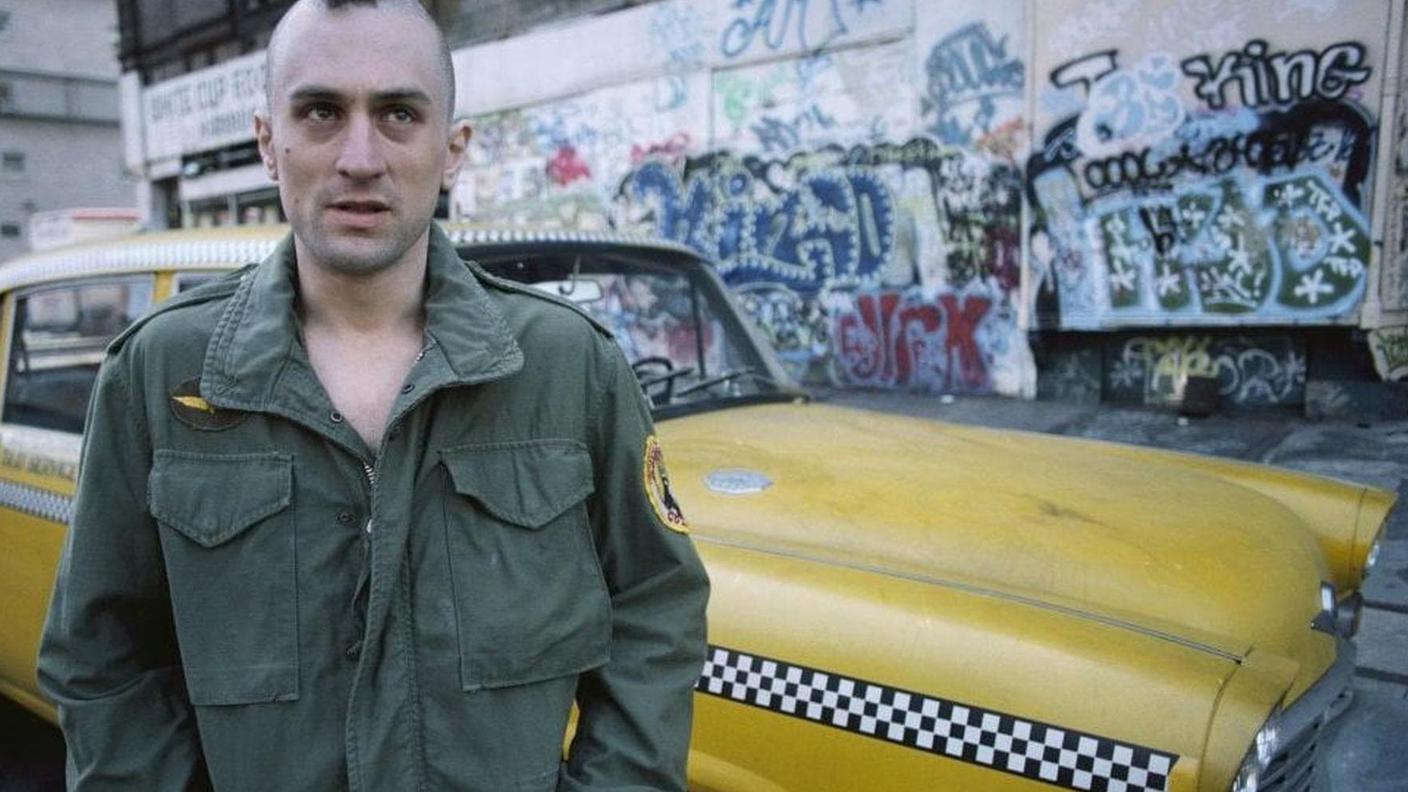

Julia Ducournau, classe 1983, deve aver vissuto quel periodo con gli occhi dell’infanzia e della primissima adolescenza. Una fase della vita delicata per entrare a conoscenza di un pericolo che ha molto a che fare con i comportamenti individuali che riguardano la sfera del corpo, della sessualità, dell’intimità. Un’età di paure ma anche di scoperte, di istinti forti ma anche di grandi blocchi. Non a caso la protagonista che dà il nome al film, Alpha, è una tredicenne, forse a tratti complessa e di non facile gestione (quale tredicenne non lo è?) ma è una ragazza in gamba, sensibile, attenta al prossimo, sveglia in classe. Malgrado questo, in un momento di poca lucidità a una festa, si lascia “tatuare” con un ago di dubbia provenienza da un suo compagno di scuola, evento che provoca comprensibile agitazione e paura nella madre e, di riflesso, nella figlia.

Interpretata da Golshifteh Farahani, la mamma di Alpha sa bene cosa succede a chi contrae il virus e soprattutto a chi raggiunge lo stadio finale dell’infezione: è medico e ha assistito molte persone in ospedale, quando era in corso la massima diffusione del contagio, ma ha anche un vissuto più personale che riguarda la malattia. Suo fratello Amin, un magrissimo Tahar Rahim, si è infettato nel suo cammino di tossicodipendenza e la sorella è l’unica della famiglia ad averlo accudito e persino salvato.

C’è però un dettaglio che non abbiamo ancora specificato. La malattia che affligge il mondo di Alpha è un’analogia con l’epidemia di HIV: il virus o l’AIDS non vengono mai citati. Le modalità di trasmissione sono identiche, ma non si tratta della stessa patologia perché in Alpha ci troviamo in una realtà alternativa, decadente, dove chi si ammala vede tramutarsi la pelle in una specie di marmo che si sgretola al minimo tocco.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/film-e-serie/Alpha-di-Julia-Ducournau-urla-molto-ma-lascia-poco--2847773.html

Banalizzazione e confusione

L’uso di un virus immaginario per raccontare fenomeni che sono invece decisamente reali è ricorrente nel cinema. La trovata di Julia Ducournau di parlare di AIDS inserendolo in un mondo alternativo - che di diverso, in realtà, ha troppo poco dal nostro recente passato - e mantenendo la malattia praticamente identica a quella reale, non offre nuove chiavi di lettura a questo argomento. Anzi, consolida in qualche modo alcuni errori di comunicazione che furono commessi all’epoca.

Il tema del contagio, dell’isolamento dei malati - o dei “diversi” - viene amplificato in una spirale dove le uniche persone a farsi carico di queste richieste d’aiuto sono Alpha, nella sua innata empatia, e la madre-salvatrice. Il resto è paura e ignoranza, senza sfumature. Ogni forma di dolore è gettata in faccia a protagonisti e spettatori, in una scelta di tono che sembra solo timorosa di non farsi capire, e quindi urla tutto a squarciagola. Persino due ottimi attori come Golshifteh Farahani e Tahar Rahim sembrano ridotti a caricature, a rappresentare una banale contrapposizione tra forza e debolezza, come se dietro la tossicodipendenza ci fosse solo una questione di mancanza di volontà d’animo o coraggio. C’è della vittimizzazione e del pietismo. Il resto è fragore, e a enfatizzare questa sensazione di sovraccarico - nella recitazione, nei dialoghi, nella trama e nei toni - c’è anche la colonna sonora, tra canzoni del periodo (i Portishead iniziali lasciavano sperare in un po’ di delicatezza in questo incubo…) e brani di musica classica che rendono la visione ancora più sfiancante e tragica.

Alpha, con la sua “lettera scarlatta” tatuata sul braccio, fa i conti con gli incubi della madre ma anche con il delirio d’onnipotenza della donna, convinta di poter salvare chiunque senza rendersi conto della follia in cui si sta immergendo, trascinando la figlia con sé. La ragazza, interpretata da una convincente Mélissa Boros, deve affrontare anche le paure e le violenze che la società e gli individui scagliano contro tutto ciò che è diverso, mentre tenta di soccorrere lo zio eroinomane quando necessita di attenzioni e cure, di fronte a crisi d’astinenza, convulsioni e attacchi di panico; tra le poche scene onestamente toccanti del film.

Julia Ducournau costringe questa ragazzina a passare l’inferno e il dubbio che resta per tutto il film è: perché? La storia finisce per concentrarsi molto di più sul rapporto tra i due fratelli che sulla domanda che dà il via alla trama, cioè: Alpha ha contratto o no questo virus così pericoloso? Anche noi, come lei, veniamo travolti dai sensi di colpa di Golshifteh Farahani, che passa metà film a rianimare persone urlando, con un’insistenza sconcertante.

Per fortuna la regista ha avuto almeno il buon senso di non insistere, in questo caso, sull’aspetto più carnale del suo cinema: la delicatezza del tema di riferimento lo imponeva e ogni richiamo al body horror sarebbe risultato solo come un’ulteriore violenza, soprattutto su una sceneggiatura così instabile.

L’idea iniziale era davvero promettente, ma è difficile capire che valore aggiunga, alla comprensione di ciò che è stato l’HIV per diverse generazioni e comunità, la scelta di ambientare il tema in una sorta di realtà parallela. Julia Ducournau, che da Cannes se ne era andata con una Palma d’Oro nel 2021 per Titane, si dà la pena di creare versioni “alternative” del passato ma non mette in luce nulla di nuovo, nessuna prospettiva originale, e quello che ci resta alla fine è solo fatica, frustrazione e un’occasione sprecata di tornare su un tema tanto importante.

Cannes 78

Alphaville 21.05.2025, 18:00

Contenuto audio