Mark Millar, l’autore di Wanted e Kick-Ass, lo sceneggiatore che ha scritto decine di testate supereroiche arcinote negli ultimi trent’anni, ama dire che lui, da piccolo, credeva davvero in Superman. Cioè, credeva che, da qualche parte, esistesse un tipo indistruttibile, con il mantello rosso, che salvava le persone, raddrizzava torti, eccetera. E per quanto suoni assurdo, non si fa così fatica a credergli. Perché – anche senza arrivare ad eccessi del genere – Superman ha fatto quell’effetto, a quattro generazioni di ragazzini del ventesimo secolo.

Al cinema!

Tra le righe 10.07.2025, 14:00

Contenuto audio

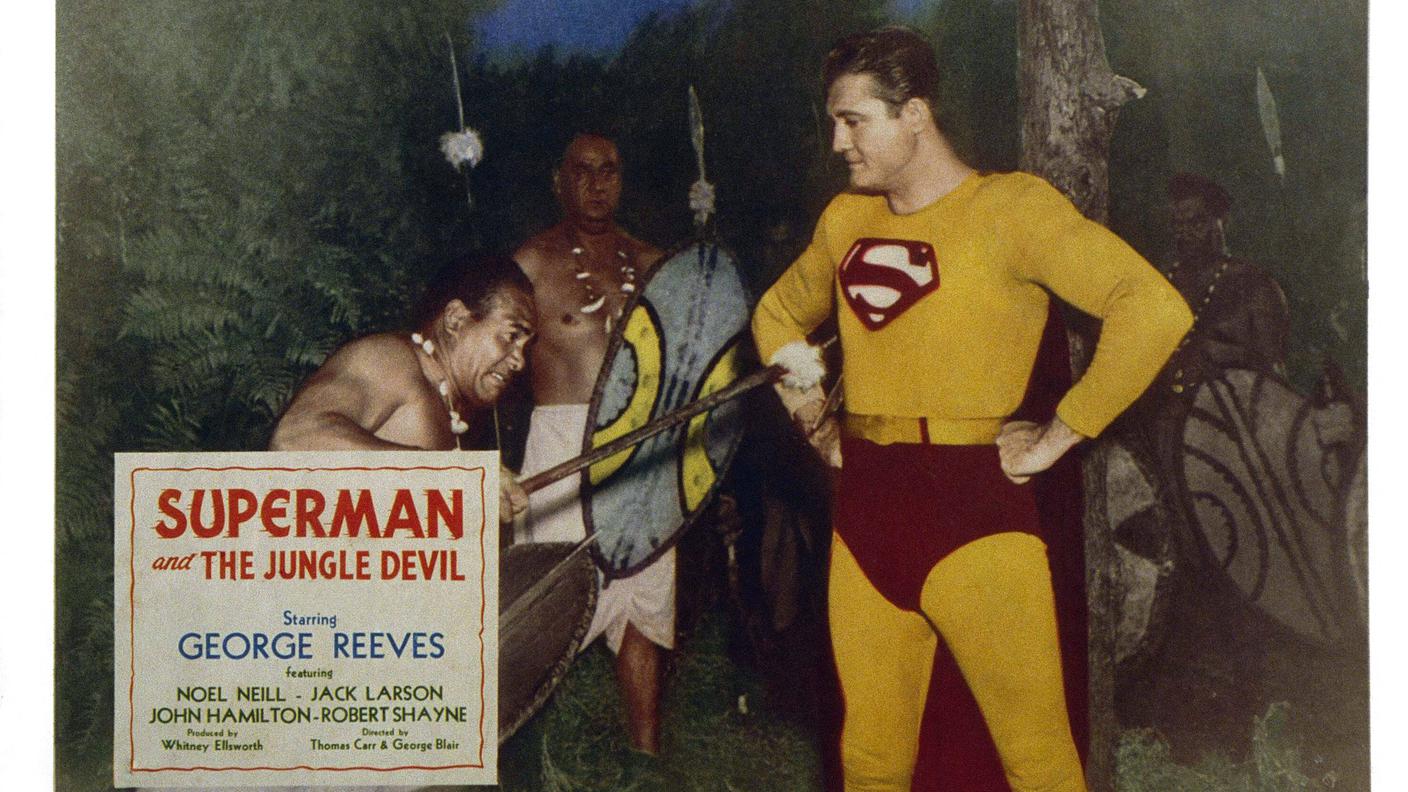

Ha attraversato le epoche, Superman, e ogni passo dell’evoluzione tecnologica: durante la Seconda Guerra Mondiale, i suoi fumetti erano seguiti ogni giorno da 25 milioni di lettori grazie alle strisce pubblicate sui quotidiani; i suoi albi tiravano quasi due milioni di copie al mese, ed erano ritenuti “fornitura essenziale”, tra gli altri, per i marines americani di stanza alle isole Midway. Nell’epoca d’oro della radio, le avventure di Superman erano in onda cinque giorni su sette, e alla fine avevano messo in fila più di duemila episodi. Mentre Walt Disney mostrava a Hollywood le potenzialità del cinema d’animazione, i fratelli Fleischer producevano una serie di cartoni meravigliosi con protagonista l’Uomo d’acciaio, e mandavano esaurite le sale. Quando la televisione prese il sopravvento, Superman era nei salotti delle famiglie statunitensi, con il volto dell’attore George Reeves. Ci sarebbe rimasto, in molte altre incarnazioni: dalla commedia avventurosa di Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman negli anni Novanta al puro teen drama di Smallville, nei Duemila.

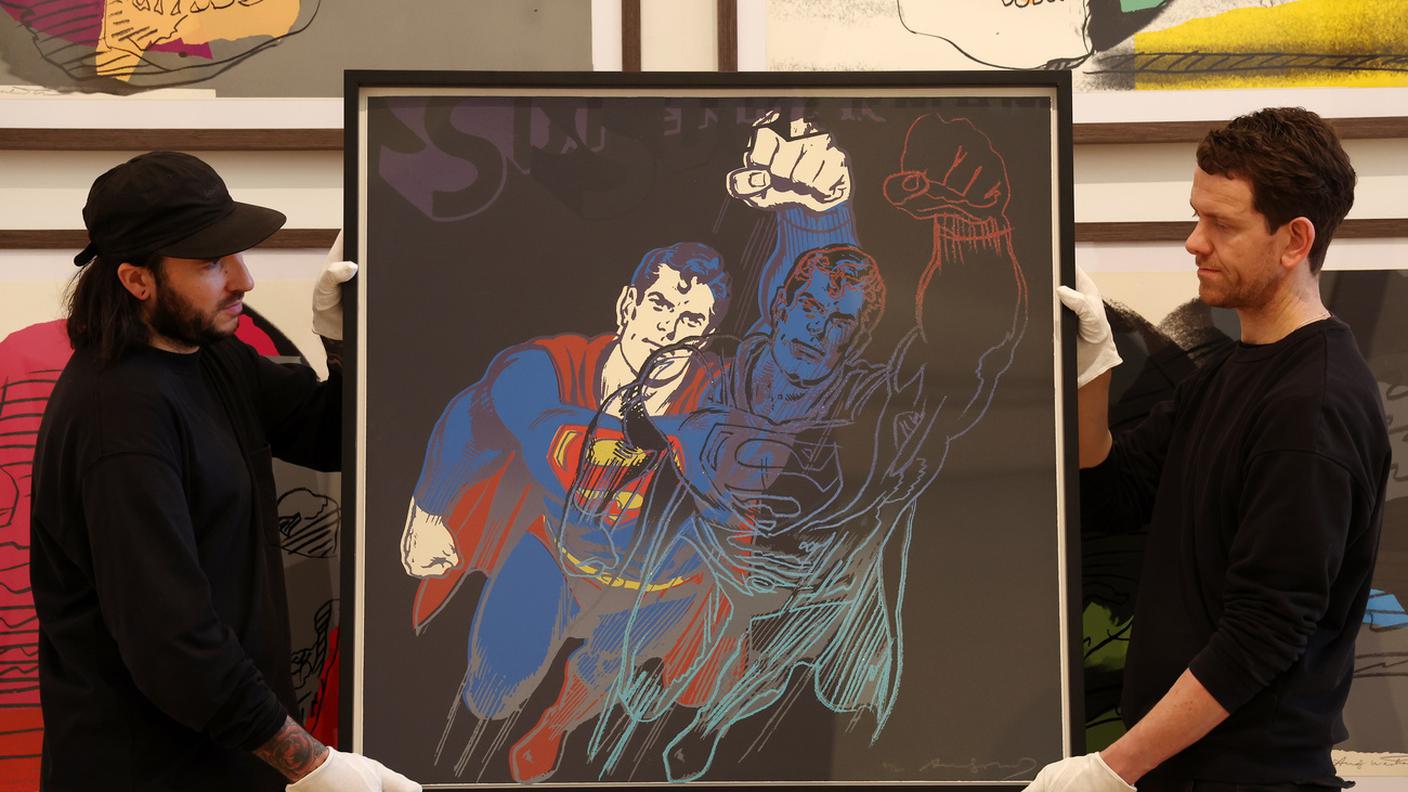

Forse, l’unico medium che non ha visto Superman protagonista assoluto è il videogame: esistono decine di giochi dedicati al personaggio, nessuno ha lasciato il segno. Ma qui si sfora abbondantemente nel ventunesimo secolo, ben oltre l’epoca d’oro del supereroe più supereroe della storia del pop, e più pop. Che Andy Warhol l’abbia ridisegnato, serigrafato, moltiplicato, non stupisce nessuno. Oggi tutto è iconico, si sa: Superman è uno di quei pochissimi oggetti culturali per i quali la parola non è vuoto marketing.

L'opera di Andy Warhol "Superman", venduta per 200.000 dollari nel 2024

Perché Superman sia tanto persistente, perché sia considerato degno di continui rilanci nel mainstream, stagione dopo stagione, se lo sono chiesto in molti, negli ultimi ottant’anni. Che Superman sia una forma moderna di eroe mitico è ormai assodato, dopo Edgar Morin, Roland Barthes, Umberto Eco. Soprattutto Eco, che ancora si cita sempre, che fa parte della liturgia di ogni articolo su Superman, a sessant’anni abbondanti dalla sua analisi del personaggio in Apocalittici e integrati.

Non bisognerebbe, ma come evitarlo? È stato Eco a spiegare Superman come mito a bassa intensità, perfetto per l’epoca della cultura di massa, mix meraviglioso tra l’immutabilità degli eroi classici e il cambiamento che invece caratterizza quelli del romanzo moderno.

Le gesta dei personaggi del mito antico, divini o umani che fossero, erano cristallizzate in una storia immutabile, gli eroi moderni come Superman invece sono al centro di una continua generazione di storie nuove, che tuttavia non ne scalfiscono l’essenza prestabilita: nonostante tutte le sue avventure, Superman rimane sempre riconoscibile. Offre l’illusione del cambiamento, che solletica i lettori moderni, pur rimanendo legato alla sua sacrale staticità, che lo rende, effettivamente, mitico. Come spesso capita, le grandi storie si fondano su contraddizioni.

Joe Shuster, creatore di Superman, nel 1975

E le contraddizioni sono parte della storia di Superman sin dalla sua genesi, dagli anni Trenta, dai suoi creatori. Che non venivano da Krypton, ma più prosaicamente da Cleveland, e non erano super, ma due nerd che preferivano la lettura di romanzetti pulp allo sport. Quella di Jerry Siegel e Joe Shuster poteva essere una bella storia di riscatto sociale: due poveri, figli di immigrati dall’Europa dell’Est, che diventano ricchi creando uno dei primi supereroi della storia americana, capace di guadagnare miliardi di dollari negli ottant’anni successivi. Invece, no: Siegel e Shuster sono stati fregati dai cattivi, e nessun uomo in calzamaglia è arrivato dal cielo a salvarli.

Il cattivo della situazione non era uno scienziato pazzo, né Lex Luthor, ma un semplice editore. Harry Donenfeld, boss della National Allied Publication, era un americano figlio di immigrato rumeni, cresciuto nei quartieri brutti di New York, e aveva fatto i soldi nel periodo del proibizionismo. Non proprio una di quelle storie da sogno americano, intendiamoci: il suo essere self-made man aveva significato stampare materiale illegale, soprattutto libri illustrati di carattere erotico, mentre aiutava il suo amico Frank Costello (sì, quello che dava del tu a Lucky Luciano, Bugsy Siegel e Al Capone) a importare alcool dal Canada, nascosto tra le casse di romanzi pulp da pochi centesimi di dollaro. Insomma, non vorrei farla troppo facile, ma: se due nerd si presentano da un gangster con un’idea, beh, è facile prevedere chi ci guadagnerà e chi ci perderà, no? E così successe a Siegel e Shuster , che vendettero la loro creatura all’editore Donenfeld al prezzo di 130 dollari. Una cifra neanche male per due ragazzini, certo. Ma avevano venduto Superman.

Avrebbero passato i settant’anni successivi a cercare di recuperare, tra tribunali e carte bollate, almeno una parte dei diritti d’autore sulla loro creazione. Intanto Superman, inconsapevole, volava molto più in alto delle loro vite, e di quelle di tutti gli altri uomini. Un’icona americana, un simbolo di giustizia sulla carta, di ingiustizia nella storia vera. Contraddizioni, contraddizioni.

Manifesto di Superman and the Jungle Devil, con George Reeves, 1954

Le stesse che stanno alla base di altre analisi classiche del personaggio, come quella celeberrima di Arthur Asa Berger nei Settanta. Che si chiedeva come fosse possibile che il sogno americano di società democratica producesse un eroe che rappresentava valori antitetici alle proprie convinzioni di base, e che meglio si associava alla Germania nazista (la stessa che Superman, nato da autori ebrei, combatteva durante la Seconda guerra mondiale). Forse Superman era solo in anticipo sui tempi, e prevedeva un futuro americano dominato da sedicenti übermenschen con il superpotere dei soldi. O forse, come già andava dicendo Berger, la soluzione del dilemma sta nel riconoscere che, nonostante tutti i suoi poteri, Superman è, per il resto, una figura piuttosto ordinaria. Anzi, pure meno, se consideriamo che di mestiere fa il giornalista. Quando Paola Cortellesi e Fabio De Luigi mettevano in scena i leggendari sketch di “Medioman” per la televisione italiana, erano più vicini alla verità di quanto si rendessero conto.

Grant Morrison, altro geniale fumettista (non americano, ma britannico come il già citato Mark Millar: traete da questa informazione le conclusioni che preferite) ha riassunto la normalità di Superman una quarantina d’anni dopo Berger: «Superman è la storia di un Everyman, a ben guardare. Siamo tutti Superman, nelle nostre avventure: abbiamo le nostre Fortezze della solitudine in cui ci ritiriamo, con le nostre collezioni speciali di oggetti preziosi, i nostri (super)animali, le nostre città in bottiglia, che ci sentiamo in colpa a trascurare. Abbiamo i nostri rivali, e bizzarri grovigli emotivi o morali da affrontare. Quella “S” sul petto di Superman è l’emblema radioso della divinità, che riveliamo quando ci togliamo di dosso le nostre camicie soffocanti, le nostre maschere sociali, le nostre nevrosi, i nostri sé pieni di sovrastrutture, e abbracciamo ciò che siamo veramente».

In fondo è questo un desiderio (e una contraddizione) fondamentale dei tempi post-moderni: vogliamo mostrare al mondo vite perfette (super), e allo stesso tempo vogliamo che le vite di chi ha qualche superpotere – il già citato denaro, o meno volgarmente un qualche talento – assomiglino il più possibile alla normalità delle nostre. Un’altra contraddizione, che Superman incarna alla perfezione. E che forse spiega, almeno in parte, la sua persistenza culturale. Il regista dell’ultimo Superman, James Gunn, sembra averlo capito, e ha deciso di amplificare il lato umano del personaggio in questa storia appena arrivata nelle sale, in cui Superman è umano e, beh, vulnerabile. Dal punto di vista emotivo, ma anche – incredibilmente – da quello fisico. Questa, però, è un’altra storia. L’ennesima, non l’ultima.