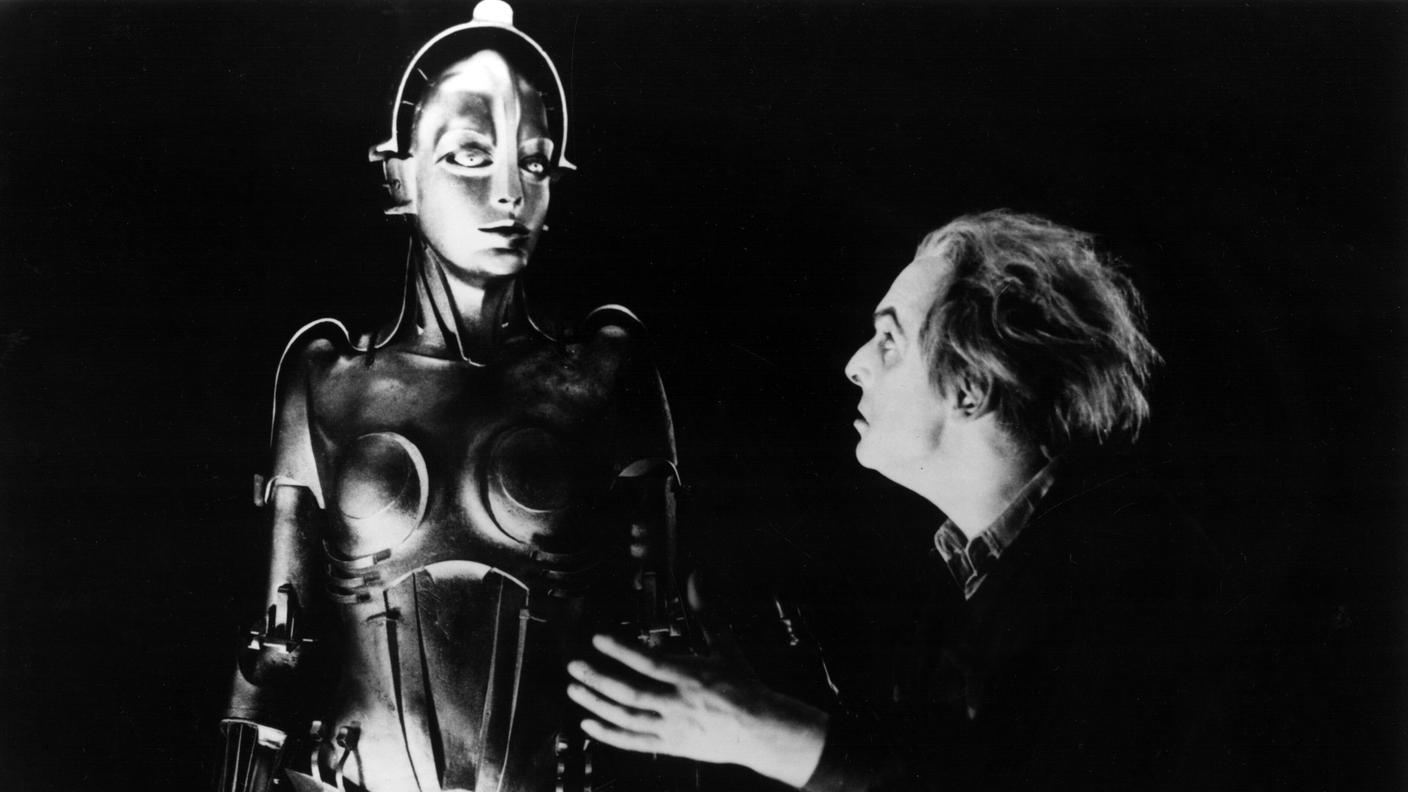

«Ho visto di recente il film più sciocco che si possa immaginare», scriveva H. G. Wells sulle pagine del New York Times, fresco della visione di un film acclamato da molti come un’opera visionaria e imponente. E continuava:

«Non credo sia possibile farne uno più sciocco. (…) Si intitola Metropolis, proviene dai grandi studi UFA in Germania, e al pubblico viene fatto capire che è stato realizzato a costi enormi. Racchiude, in una sola vorticosa concentrazione, quasi ogni possibile sciocchezza, cliché, banalità e confusione sul progresso meccanico e sul progresso in generale, il tutto servito con una salsa di sentimentalismo che è tutta sua»

Se una rondine non fa primavera, figuriamoci se una critica negativa può tradurre un capolavoro in un obbrobrio, eppure il padre della fantascienza non fu l’unico a distruggere il film di Fritz Lang, che un cineasta come Luis Buñuel definì «retorico, banale, intriso di romanticismo superato». Sarà pure vero che i gusti non si discutono, ma è impressionante scoprire come opere di ogni sorta sono state fatte a pezzi da critici e pubblico, per essere successivamente rivalutate come capolavori, talvolta persino dagli stessi giornalisti che le avevano bocciate.

Il caso Metropolis non sarebbe stato certamente il primo e non fu l’ultimo, ma se consideriamo che “critici” meno competenti come Adolf Hitler lo elessero a film preferito e il pubblico americano, a differenza di quello europeo, lo accolse con grandi lodi, resta da chiedersi quale sia il valore della critica e da cosa dipendano i giudizi di chi prima distrugge e poi incensa. Nel 1941, quando Quarto potere fu attaccato su ogni fronte, alla base non c’era l’intenzione di analizzare un film, quanto la volontà di affossarlo insieme al suo regista, solo perché il personaggio pubblico a cui Orson Welles si era ispirato era uno degli uomini più potenti d’America. Lo stesso con Stromboli (1950) di Roberto Rossellini, criticato più per la relazione tra il regista e la protagonista (Ingrid Bergman) che per la qualità per la quale sarebbe stato successivamente ricordato.

Al contrario, quando fu il turno di Vertigo (1958), le analisi non avevano alcunché di fazioso, tanto che Philip K. Scheuer, dal Los Angeles Times, annunciava un film «troppo lungo da spiegare» che si «impantana in un labirinto di dettagli». Qualche volta capita però che un critico si ravveda, come accadde a Bosley Crowther, che osannato Vertigo non risparmiò, anni più tardi, feroci critiche a Psycho (1960), ritenuto «una macchia su una carriera altrimenti onorevole». La sua valutazione fu riformulata mesi più tardi, e per stemperare i toni sostenne che «sebbene sensuale e sadico, presentava un dominio esperto e sofisticato dello sviluppo emotivo con tecniche cinematografiche».

Intervista ad Alfred Hitchcock

RSI Cultura 09.08.2024, 08:00

Sembra che critici come Pauline Kael non tornassero mai sulle proprie idee, ma che per evitare di incorrere nel problema non riguardassero mai lo stesso film. Un difetto che non abbandona molti giornalisti dello spettacolo odierni, ma che talvolta trova un’eccezione. Un gigante della critica come Joe Morgenstern, ad esempio, stroncò una tra le pellicole più iconiche degli anni Sessanta quando su Newsweek, facendo eco a molti colleghi, spese parole negative su Bonnie and Clyde (1967). L’umiltà e la consapevolezza del critico lo portarono però a rettificare: «Mi dispiace dirlo, ma considero quella recensione grossolanamente ingiusta e purtroppo inaccurata. Mi dispiace ancora dirlo, l’ho scritta io». Anche Bosley Crowther fu piuttosto duro col film di Arthur Penn, che definì «una commedia slapstick sfacciata e scadente, che tratta le orribili depredazioni di quella coppia viscida e idiota come se fossero piene di divertimento e allegria quanto i numeri musicali di Millie». Il suo giudizio, col tempo, fu destinato ad ammorbidirsi.

Esistono poi opinioni su registi intoccabili che, scritte oggi, condurrebbero alla pena di morte l’eventuale detrattore, se mai ce ne fosse uno. Eppure, a suo tempo, anche Stanley Kubrick non fu immune da giudizi negativi da parte di critici che, presto o tardi, si sarebbero dovuti ricredere. Pensiamo a 2001: Odissea nello spazio (1968), un film di fantascienza senza alieni, privo di battaglie spaziali, con un finale criptico e una trama che faceva a pezzi ogni convenzione di genere. Il pubblico uscì dalla sala sbigottito per rivalutarlo solo col tempo, ma se guardiamo a Shining (1980) le cose andarono pure peggio: due Razzie Awards per il peggior regista e la peggior attrice (Shelley Duvall), nonché il disprezzo di Stephen King, autore del romanzo da cui la storia è tratta. Barry Lyndon (1975), capolavoro di stile ed eleganza, per molti fu semplicemente un lento e freddo esercizio di stile.

Un viaggio nell’universo dell’ispiratore di Blade Runner (1./5)

Alphaville 24.03.2025, 12:05

Contenuto audio

Certi critici vorrebbero seppellire alcune uscite infelici, cancellarle dalla loro storia, altri si limitano a modificarle cautamente, cercando un compromesso che possa legittimare le loro precedenti opinioni. Roger Ebert definì Blade Runner (1982) un film che «usa effetti speciali per creare un mondo tutto suo, ma la sua storia umana è debole», ma a seguito della director’s cut lo inserì a pieni voti nella sua rubrica Great Movies. La sua giustificazione? «Mi è stato detto che i miei problemi passati con Blade Runner rappresentano un fallimento del mio gusto e della mia immaginazione, ma se il film fosse perfetto, perché Sir Ridley ha continuato a modificarlo e ora ha pubblicato la sua quinta versione?»

Forse perché è semplicemente umano, potrebbe essere la risposta, come del resto aggiunge poco più tardi lo stesso Ebert. Certo è che il minimo comune denominatore delle opere citate è la visionarietà: la capacità di andare oltre il già visto. Elemento non sempre facile da gestire per chi dovrebbe giudicare. Del resto, anche la critica è fatta di essere umani. Anche i critici, come i registi, sono fallibili. In un giudizio non entrano in gioco solo criteri estetici, ma la cultura personale, nonché un insieme di elementi soggettivi come esperienze individuali, sensibilità personali e stati d’animo del momento. Basta una seconda visione, qualche volta, per cambiare idea. Forse, scomodando Eraclito, potremmo persino concludere che, come non ci si può immergere due volte nello stesso fiume, non lo si può fare nemmeno nello stesso film.