Le rughe che gli solcavano il volto non erano solo il segno del tempo, ma una dichiarazione di guerra. Contro Hollywood, contro l’industria dell’apparenza, contro la chirurgia che trasforma le facce in maschere lisce e inespressive. «Un posto per gente rifatta, patetici cloni, piallati, resi per sempre inespressivi in un’ultima illusione di giovinezza», diceva. E lui, che era stato il golden boy del Grande Gatsby, il volto levigato di Butch Cassidy, ha scelto di diventare altro: una radiografia nuda, una faccia rupestre, scolpita dal sale e dal sole della California, come Clint Eastwood, ma con più malinconia.

È morto Robert Redford

Prima Ora 16.09.2025, 18:00

Redford non ha mai voluto essere una star. Semmai un artista. «Era il ’56, mia madre era morta da poco, io volevo fare l’artista. Lasciai l’America, me ne andai a Parigi. Fu proprio lì che, forse per la prima volta, ho aperto gli occhi.» Viveva a Montparnasse, in una comunità di studenti senza un soldo, dormiva nei sacchi a pelo sotto un tetto pericolante, divideva la frutta rubacchiata qua e là. E lì, tra le rovine della guerra e la febbre politica del ritorno di De Gaulle, scoprì di non sapere nulla. Parigi gli ha dato la sveglia. Gli ha insegnato che la cultura non è un accessorio, ma un’urgenza. Che la politica non è uno slogan, ma una conversazione. Che l’America, per essere amata, va prima capita.

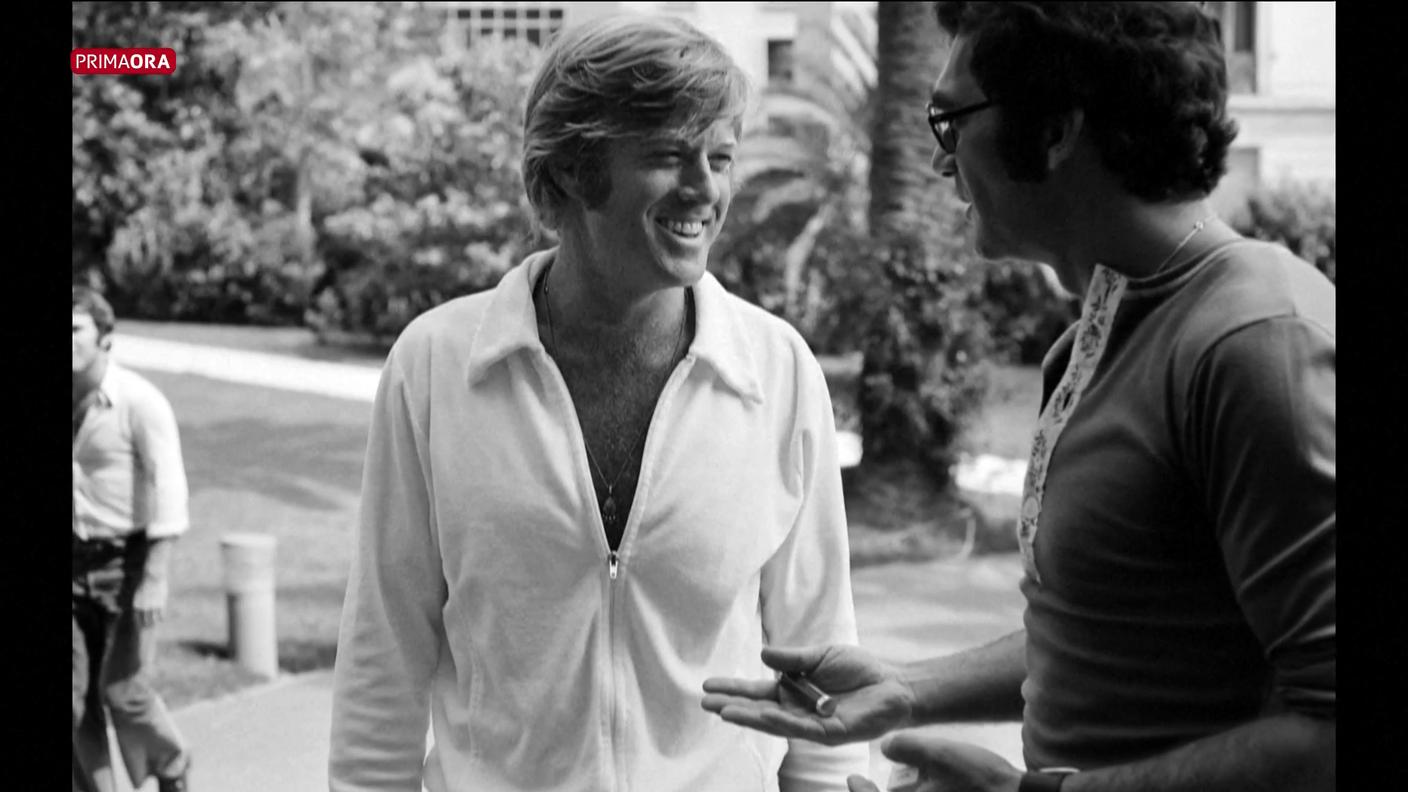

Robert Redford con Paul Newman in Butch Cassidy, 1969

E Redford ha capito. Ha osservato. Ha raccontato. In oltre quarant’anni di carriera, ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema americano. Attore, regista, produttore, attivista ambientale e politico: Redford è stato tutto questo, e qualcosa in più. È stato un paesaggio. Un’idea di cinema come territorio da esplorare, da proteggere, da abitare. In Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), il film che lo ha consacrato, c’è un momento che lo definisce: Sundance, in fuga dalla legge, si ferma su una cresta rocciosa e guarda il paesaggio. Non solo per controllare i suoi inseguitori, ma per contemplare la bellezza della terra. In quel primo piano c’è già tutto Redford: il desiderio impossibile di essere uno con la natura, il senso tragico dell’esilio, la malinconia di chi sa che il mondo che ama sta scomparendo.

Nel 1973, con La stangata, torna accanto a Paul Newman e conquista una nomination all’Oscar. Ma è nel 1980 che cambia rotta: dirige Gente comune, il suo primo film da regista, e vince quattro Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. Da allora, ha continuato a dirigere e produrre opere che scavano sotto la superficie del sogno americano: Quiz Show, Leoni per agnelli, The Conspirator, La regola del silenzio. Film che non celebrano, ma denunciano. Che non semplificano, ma interrogano. Che non cercano il consenso, ma la verità.

I tuttofare del cinema – Robert Redford

Charlot 10.12.2023, 14:35

Contenuto audio

E poi c’è Sundance. Negli anni ’60, Redford acquista qualche ettaro nelle Wasatch Mountains dello Utah. Lo chiama come il suo personaggio più iconico, e ci costruisce una casa, una comunità, un’idea. Nel 1981 fonda il Sundance Institute e poco dopo il Sundance Film Festival. Non ha inventato il cinema indipendente, ma gli ha dato una casa, una voce, una possibilità. Ha creato un’infrastruttura che ha permesso a centinaia di registi di esistere fuori dal sistema degli Studios. Ha difeso la diversità culturale, etnica, di genere. Ha fatto del paesaggio americano un luogo di resistenza e di contemplazione.

Robert Redford in Il candidato, 1972

Redford ha sempre guardato l’America con amore e con severità. «Proprio perché la amo, sento il bisogno di guardarla con occhio critico», diceva. In Tutti gli uomini del presidente (1976) interpreta Bob Woodward, il giornalista che insieme a Carl Bernstein ha svelato lo scandalo Watergate. Un film che oggi sembra ancora più attuale, in un’epoca in cui la corruzione è normalizzata e il giornalismo investigativo è quasi estinto. In The Candidate (1972) interpreta un idealista che, per vincere le elezioni, perde se stesso. «What do we do now?», chiede alla fine. La stessa domanda che pone in Downhill Racer, dove interpreta uno sciatore ambizioso, travolto dalla logica del successo.

Robert Redfrod con Dustin Hoffman in Tutti gli uomini del presidente, 1976

Ma Redford non è stato solo un regista politico. In Jeremiah Johnson (1972), è un uomo solo nella natura. In All Is Lost (2013), è un corpo che lotta contro l’oceano, contro il tempo, contro il fallimento. Un film puro, silenzioso, dove Redford non dice una parola, ma dice tutto. È il suo testamento: un uomo contro il mondo, che non cerca di vincere, ma di capire.

Sì, Redford, il golden boy romantico, si è rivelato uno dei più duri, lucidi e coraggiosi cineasti americani. Ha usato la sua bellezza per entrare, e la sua intelligenza per restare. Ha trasformato la celebrità in uno strumento, non in una prigione. Ha fatto del cinema un luogo di pensiero, di lotta, di libertà.

Robert Redford è morto. Ma ha lasciato dietro di sé un sentiero. Non quello battuto dalle star, ma quello scavato tra le montagne, tra le idee, tra le rughe. Un sentiero che non porta alla gloria, ma alla coscienza. E che, se lo seguiamo, ci insegna a vivere con grazia, con misura, con coraggio. Anche quando il mondo ci chiede di essere altro.

Addio a Robert Redford

Telegiornale 16.09.2025, 20:00