Austen, Brontë, Shelley, Stoker. Sembrano i libri di una biblioteca, e invece sono i prossimi titoli in arrivo su piccolo e grande schermo.

Orgoglio e pregiudizio verrà riscritto per Netflix da Dolly Alderton; Cime tempestose tornerà in una rilettura firmata da Emerald Fennell, già accusata dalle prime immagini di “tradire” il romanzo. Sul versante maschile, Luc Besson prepara Dracula – L’amore perduto e Guillermo del Toro, Frankenstein: entrambi promettono creature più vulnerabili che mostruose. Sono storie scritte, riscritte e risucchiate nel tempo, eppure non smettiamo di farle tornare, come se il passato fosse l’unico sequel che non delude mai.

Su ogni nuovo adattamento aleggia sempre qualche sospetto. Forse perché, nell’immaginario collettivo, il remake resta legato a un’idea di nostalgia, come se il passato andasse preservato sotto vetro. Ma molti registi ricercano l’attrito e non la fedeltà. Da Romeo + Juliet al prossimo Frankenstein, i remake provano a tradurre i classici nella lingua del presente, misurando la tenuta del mito sotto la luce artificiale della contemporaneità.

Alcuni spostano lo sguardo: come Fire Island, che trasforma Austen in una commedia queer contemporanea, o West Side Story che fa emergere il conflitto razziale implicito in Romeo e Giulietta.

Altri remake non toccano la struttura narrativa, ma lavorano più sulla superficie – i colori, le colonne sonore, i costumi volutamente anacronistici – per spostare il senso. Quella che viene liquidata come “inaccuratezza storica” è spesso una forma di traduzione emotiva: le Converse di Marie Antoinette ricordano la sua adolescenza interrotta; la sovrastimolazione visiva di Il grande Gatsby di Luhrmann traduce l’eccesso e l’alienazione di Fitzgerald.

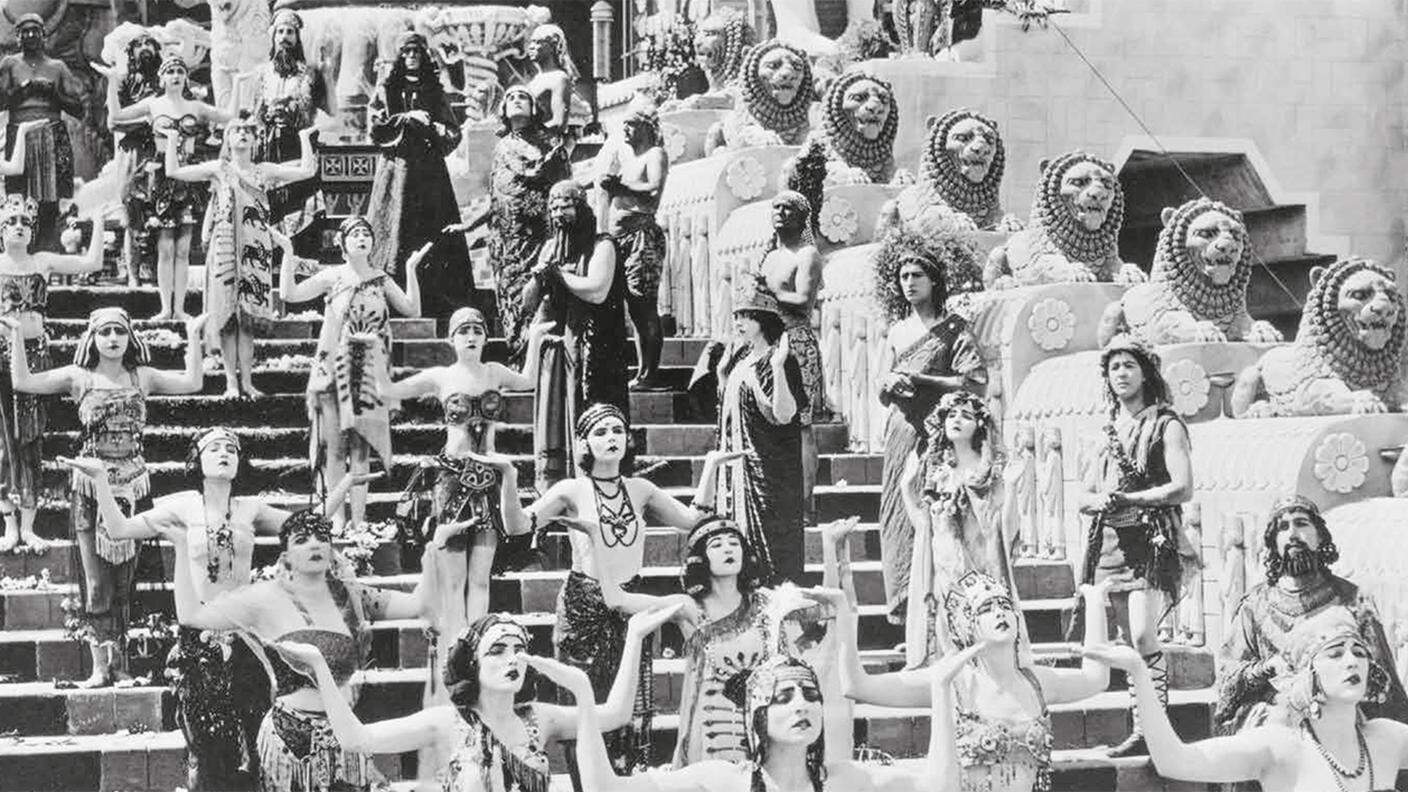

L’uso di riscrivere e adattare storie non è certo una novità. Le storie sono sempre state riscritte: prima come miti orali, poi come tragedie rivali e romanzi moralizzati. Shakespeare prendeva in prestito trame e personaggi già noti e nell’Ottocento i suoi stessi testi venivano tagliati per adattarsi ai gusti borghesi, tra le stesse accuse di “infedeltà” che sentiamo ancora oggi.

Riscrivere, insomma, non è un segno di decadenza culturale: ogni epoca deve riadattare i propri miti per potersi riconoscere in essi. La differenza è che oggi lo facciamo in un ecosistema iperaccelerato, dove l’adattamento è diventato la lingua franca della cultura pop. E la velocità con cui rielaboriamo il passato dice molto su quanto il presente fatichi a produrre nuovi simboli e a preservarli.

Se torniamo sempre ad Austen, ma mai a Middlemarch, è perché alcuni testi contengono archetipi ancora vivi: amore e libertà, vendetta e redenzione. Come il “viaggio dell’eroe” nel fantasy, sono strutture profonde della psiche collettiva, riutilizzabili all’infinito.

Ragazze a Beverly Hills, ispirato a Emma, catapulta l’eroina di Austen nella Beverly Hills degli anni ’90, e funziona perché parla ancora del desiderio di essere viste e amate, ma in minigonna.

A 250 anni dalla nascita di Jane Austen

Alphaville 20.06.2025, 11:30

Contenuto audio

I classici ci servono per tornare a parlare di desiderio, potere e identità, ma anche per riscrivere un immaginario ancora da decolonizzare, aggiornandolo con nuovi sguardi su genere, classe ed etnia. Tradurli nel presente significa ampliare la soglia d’accesso, far arrivare storie ottocentesche a chi, per esempio, non guarda period drama, aprendo a letture femministe e queer capaci di creare un legame emotivo.

Il rischio, però, è che la rilettura diventi superficie: che la sperimentazione visiva o linguistica svuoti proprio quel conflitto politico e sociale che rendeva quei testi potenti. Così, accanto al successo di Piccole Donne, restano tentativi più incerti: Persuasione di Netflix, accusato di esagerare con linguaggio da TikTok, o PPZ - Pride + Prejudice + Zombies, che riduce Jane Austen a un semplice stratagemma narrativo.

L’accoglienza è sempre polarizzata: c’è chi li vede come un modo per democratizzare il canone e chi li accusa di “revisionismo”. Un sentimento che è impossibile non collegare al brusio che sollevano i live action Disney, che riaccendono i dibattiti sulla woke culture e l’intoccabilità delle fiabe. Diversamente dai film, i live action Disney restano operazioni industriali di immagine aziendale, gesti importanti per l’inclusione, ma che non mettono in discussione la struttura del racconto. In sintesi, se i live action cercano di portare il pubblico dentro al canone con l’inclusività e protagoniste diverse dalle classiche principesse da salvare, gli adattamenti cinematografici fanno l’operazione inversa cercando di portare il canone dentro al presente.

Remake, saghe e serie: il conforto del ritorno

RSI Corsivo 18.04.2019, 08:00

Contenuto audio

La strada di ogni remake è sempre in salita, soprattutto quando devia dal canone e piega i codici visivi, e così viene spesso accusato di essere “vuoto” o, peggio, un “lungo videoclip”.

Quando però dietro la macchina da presa c’è una regista, la diffidenza cambia tono. Molte autrici usano i remake per restituire alle donne dei classici una dimensione più complessa – desiderio, potere, ambizione, fragilità – elementi universali che la tradizione ha ridotto a margine. Ma nel momento in cui questi temi tornano al centro, vengono subito letti come un gesto ideologico, “forzatamente femminista”.

Greta Gerwig, con Piccole Donne, ha rotto la trappola rendendo visibile il dispositivo: Jo March diventa insieme personaggio e autrice, e la sua decisione di pubblicare il romanzo rispecchia quella della regista che riscrive un classico. Il finale – in cui Jo negozia il contratto con l’editore – diventa una riflessione sul diritto delle donne, reali o immaginarie, di riscrivere le proprie storie.