Qual mai vivente dotato di sensi

non ama,

sovra tutte le splendide apparenze

dello spazio che intorno gli dilaga,

la Luce giocondissima

con le sue tinte, i raggi, i flutti;

e con la dolce onnipresenza sua,

squillante giorno?

(...)

Pure, io mi volgo altrove:

verso la santa inesprimibile

misteriosa Notte.

(...)

Più divini degli astri che lampeggiano

lassù nel cielo,

ne appaion gl’infiniti occhi interiori

che in noi la Notte ha schiusi.

Scrutano in più remote lontananze

che non i più pallenti astri remoti

di quelle schiere innumeri.

Senza l’ausilio di veruna luce,

esploran quelli

nel più profondo un’anima che ama;

e d’ebbrezza indicibile riempiono

un più sublime spazio.

Novalis, Inni alla Notte, I (1800)

Così il poeta tedesco Novalis introduceva una delle raccolte poetiche più importanti dell’Ottocento europeo, Inni alla Notte (Hymnen an die Nacht), peraltro l’unico ciclo di poesie che può essere considerato realmente compiuto dall’autore. Paradossale, per i più attenti, che tale compiutezza poetica Novalis l’abbia trovata in una raccolta che fa del buio, dell’irrazionale, dell’interiorità, della morte la sua materia prima, elementi indefinibili, non pienamente comprensibili, mai dei tutto afferrabili; insomma, razionalmente inesprimibili.

Uno spunto molto interessante, quello offerto da Novalis, se vogliamo tracciare un percorso per tentare di perderci nel buio, lasciando un attimo da parte la tanto sicura e predominante luce. Sì, perché fin da bambini il buio è una dimensione collegata al terrore, all’incertezza, alla perdita di punti di riferimento che durante il giorno offrono un appiglio, un’ancora di salvezza, un dato oggettivo a cui affidarsi e in cui consolarsi. Sembra quasi che si debba sviluppare, fin da piccoli, una sorta di antagonismo nei confronti dell’assenza di luce, come se questa fosse pericolosa o riservasse chissà quali insidie nascoste. Un antagonismo che, quando si diventa adulti, spesso ci si porta con sé. Il prezzo? Ignorare una parte di noi stessi con cui occorre fare i conti il prima possibile per riuscire a comprenderci ed raggiungere la pienezza del sé e dell’altro da sé.

Nella tradizione filosofica, infatti, il buio gioca un ruolo di fondamentale importanza per l’esistenza stessa. È un elemento che da sempre conserva un’ambivalenza intrinseca, che ne definisce l’essenza. A livello simbolico, esso può rappresentare la paura, l’ignoranza, il male, la morte, il vuoto. Ma, allo stesso tempo, questi caratteri diventano importanti per dare spazio al silenzio, alla riflessione, alla meditazione, alla creatività e all’incontro con quello che potremmo definire il divino, l’inconoscibile, l’irrazionale, ciò che insomma non si sottomette al mero pensiero logico-razionale. In effetti, il buio è una parte integrante, anzi predominante, dell’universo sia esteriore che interiore. Riconoscere la sua importanza significa riconoscere i meandri di noi stessi, le fragilità e tutto ciò che ci accomuna in quanto esseri naturali, elementi del tutto.

Il buio è male e ignoranza, ma anche riposo, introspezione, preveggenza. Non è facile affermarlo, se tutti i termini che designano assenza di luce esprimono contesti negativi, di ignoranza e oscurantismo; di male, ingiustizia e peccato; di vergogna, di imbrogli e di sotterfugi; di morte, di silenzio e di mistero. Una connotazione positiva potrebbe nascere in relazione alla condizione di oscurità che accompagna il momento serale della quiete, del sollievo e del riposo. Nel mondo preindustriale la notte e l’oscurità sono momenti di libertà e di attività notturne diverse da quelle diurne: riposo, sonno, sesso, cibo e alcol in compagnia (o in solitario); raccontare e ascoltare storie, ballare e cantare intorno al fuoco, guardare le stelle, osservare la luna, sognare e immaginare fenomeni sovrannaturali; fare giochi di carte, giochi amorosi, letture (leggiamo ancora la sera, a letto).

Francesca Rigotti, Buio (Il Mulino, 2020)

In altre parole, il buio rappresenta l’occasione di raggiungere un’armonia tra ciò che posso conoscere pienamente e ciò che posso solo intuire. Un’equilibrio che oggi sembra essere fuori moda, come fuori moda è l’intera dimensione spirituale dell’esistenza: quando siamo, in effetti, veramente al buio? Quando siamo veramente soli con noi stessi? Una crisi, quella della spiritualità, di cui prenderne atto per cercare di individuare possibili strade che ne permettano la rinascita. Una via è sicuramente quella dell’introspezione, cui chiave di accesso privilegiata è rappresentata dall’arte, dalla poesia, dalla riflessione e dalla ricerca dell’unione con ciò che ci circonda.

L’atto di illuminare, di portare luce, è ciò che sta alla base delle categorie e delle distinzioni. Non è un caso che nel mito biblico dal momento in cui emerge la Luce abbia inizio l’atto di riconoscimento e descrizione degli elementi della Creazione. Il buio, al contrario, unisce e rende sfumate le cose che ci circondano. Così, al buio ritroviamo magicamente ciò che ci accomuna profondamente, mentre alla luce emergono le differenze superficiali, materiali, oggettive e scientifiche che altro non fanno che illuderci di essere essenzialmente diversi, quando in realtà ognuno di noi è parte di un tutto: io descrivo l’universo, l’universo descrive me.

Certo è che fare davvero i conti con il buio può essere catastrofico o perlomeno molto rischioso. Scavare a fondo in noi stessi è un atto di coraggio non adatto a tutti e da cui non tutti riescono poi ad uscire:

Da dove traggono i poeti la loro ispirazione? Dal contatto con la loro follia. Non la traggono di certo dalla ragione, che è uno strumento utile per intenderci tra noi. E questo giustamente è ribadito dal filosofo tedesco Martin Heidegger, che dice che i poeti e gli artisti sono i più “arrischianti”, perché rischiano, nel contatto con la follia, di restarci dentro. Esempi di ciò sono Hölderlin, Rilke, Novalis e tanti altri. Karl Jaspers, filosofo svizzero-tedesco, uno dei più grandi psicopatologi del Novecento, dice a proposito degli artisti che quando si ammira una perla, bisogna sapere che la perla è la malattia della conchiglia. Senza il contatto dell’autore con il buio, l’oscurità quella tale opera non sarebbe mai nata. Ecco, se di queste cose noi ci rendiamo conto, dobbiamo avere un grande rispetto dei poeti e degli artisti in generale, perché per trasmettere messaggi universali rischiano la follia, con cui devono entrare in rapporto.

Umberto Galimberti, filosofo e psicoanalista

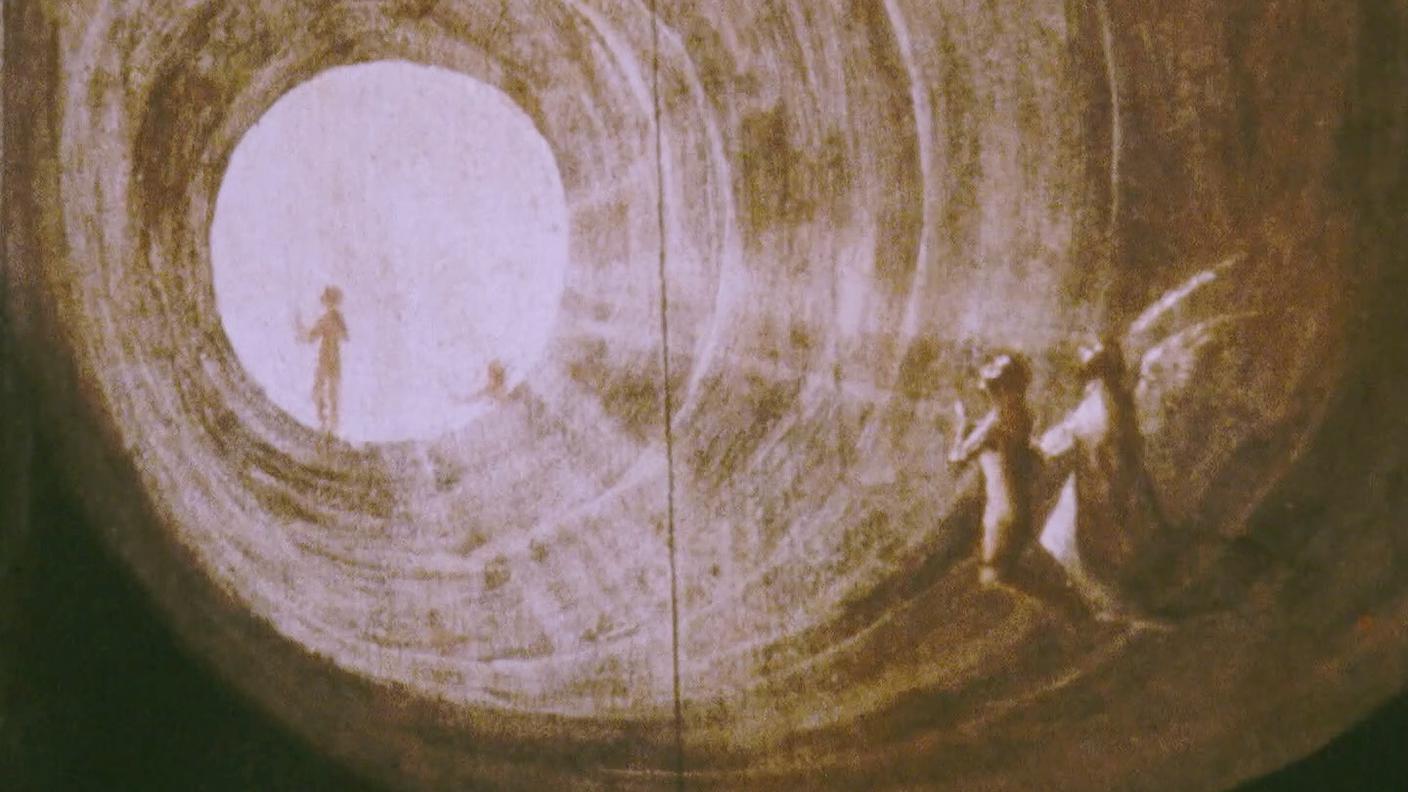

L’intero viaggio dantesco, simbolo per antonomasia dell’attraversamento dell’oscurità per ritrovare la luce, ne è diretta testimonianza. Non è un caso, infatti, che tutte e tre le cantiche che compongono la Divina Commedia si concludano con la visione delle stelle, dopo un percorso tortuoso dal regno infernale alla beatitudine paradisiaca. Un cammino difficoltoso attraverso i punti più bui della natura umana per poter infine accedere alla dimensione universale, eterna dell’essere, quella che ci mostra l’essenza della realtà, che condividiamo con l’universo intero. Per farlo, occorre attraversare il buio, renderlo proprio e, così, elevarsi verso l’infinito:

Lo duca e io per quel cammino ascoso

intrammo a ritornar nel chiaro mondo;

e sanza cura aver d’alcun riposo,

salimmo sù, el primo e io secondo,

tanto ch’i’ vidi de le cose belle

che porta ’l ciel, per un pertugio tondo.

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

Dante, Divina Commedia, Inf. XXXIV, vv. 133-139

Io ritornai da la santissima onda

rifatto sì come piante novelle

rinovellate di novella fronda,

puro e disposto a salire a le stelle.

Dante, Divina Commedia, Purg. XXXIII, vv. 142-145

A l’alta fantasia qui mancò possa;

ma già volgeva il mio disio e ’l velle,

sì come rota ch’igualmente è mossa,

l’amor che move il sole e l’altre stelle.

Dante, Divina Commedia, Par. XXXIII, vv. 142-145

In un’epoca che fa della distrazione e della superficialità le sue nuove divinità, ecco che per ritrovare noi stessi e il nostro posto nel mondo occorre tuffarsi in un viaggio di introspezione profonda. Il buio può tornare così ad essere non un nemico, non una fonte di timore o di insicurezza, bensì, al contrario, la via di accesso verso la comprensione del sé e dell’universo intero, per fare esperienza non della luce dei lampioni, ma di quella del proprio spirito.

https://rsi.cue.rsi.ch/rete-due/Cinque-sfumature-di-buio--2761302.html