Oggi, 26 luglio 2025, ricorrono i 150 anni dalla nascita dello psichiatra e pensatore svizzero Carl Gustav Jung, fondatore della psicologia analitica. La sua visione dell’inconscio, del Sé, degli archetipi e del processo di individuazione ha influenzato non solo la psicologia, ma anche la filosofia, l’arte, la letteratura e il cinema. Jung ha dato voce alle profondità dell’anima, esplorando il rapporto tra luce e ombra, tra coscienza e inconscio, tra maschile e femminile.

In occasione di questo anniversario, rileggeremo Pulp Fiction di Quentin Tarantino ed E.T. l’extraterrestre di Steven Spielberg attraverso la lente junghiana, cercando nei loro personaggi, simboli e narrazioni quelle dinamiche interiori che Jung ha saputo descrivere con straordinaria lucidità. Per farlo, prenderemo spunto dall’illuminante volume Jung e il cinema (Mimesis, 2018), a cura di Christopher Hauke e Ian Alister.

Quentin Tarantino, Pulp Fiction (1994)

Pulp Fiction è ricordato da tutti come un film estremamente violento. Una violenza esibita, esasperata che è da sempre la cifra della visione artistica e intellettuale di Tarantino. Una pellicola che non si limita a mostrare la violenza come forma di spettacolo e di intrattenimento, ma che al contrario veicola una visione più profonda, che illumina lati dell’essere umano altrimenti taciuti e repressi. Per dirla attraverso la psicanalisi di Jung, un viaggio nell’inconscio collettivo e individuale. Pulp Fiction, infatti, mette davanti agli occhi dello spettatore l’oscurità che lo abita e da cui costantemente cerchiamo di distrarci: ci dona la nostra ombra collettiva con l’obiettivo di raggiungere la redenzione dell’anima.

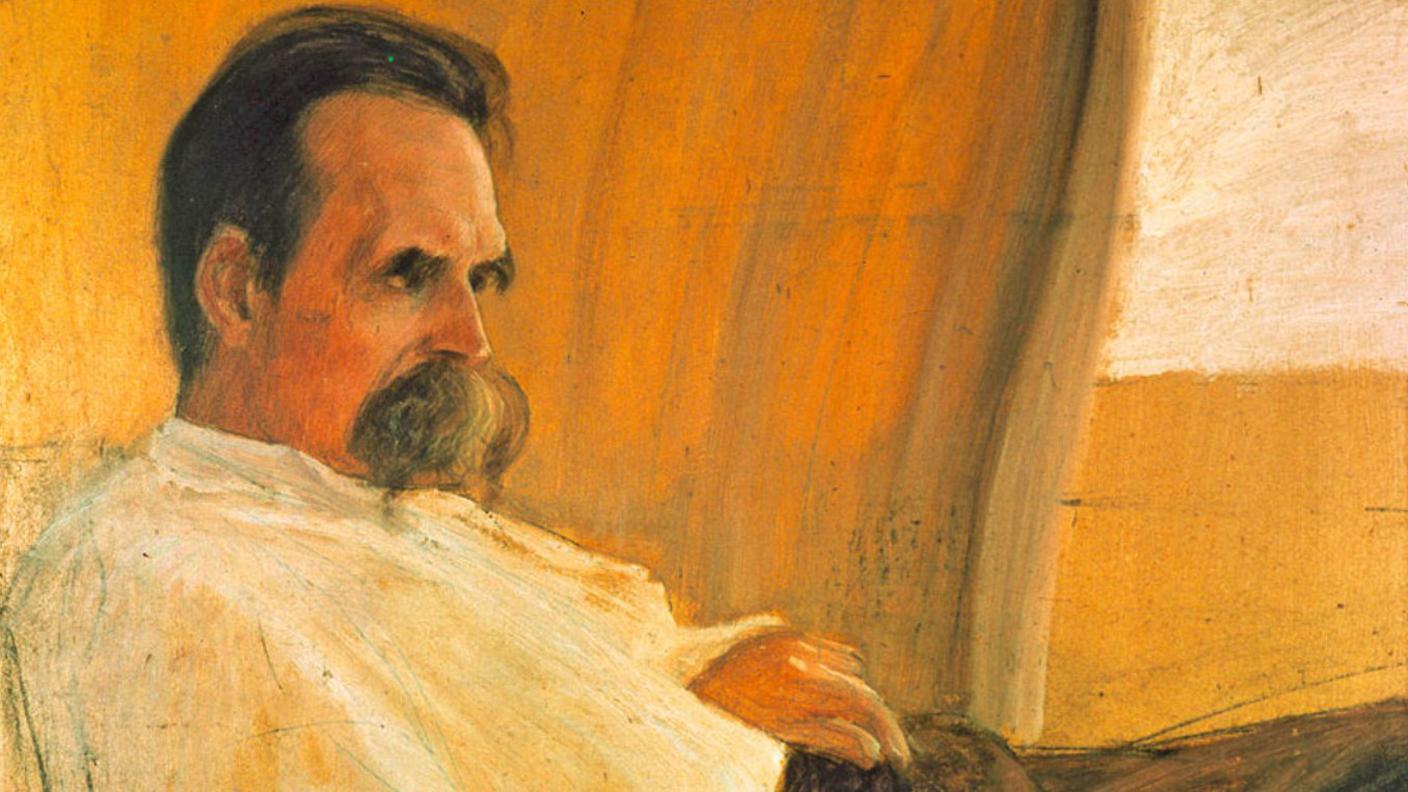

Per fare questo, Tarantino si rifà a concetti esplicitamente junghiani. Il film è incentrato sulle vite di tre criminali che abitano il mondo sotterraneo di Los Angeles. Il tempo in cui si svolgono le vicende è mitologico e circolare, non lineare, tanto che alla fine della pellicola ci ritroviamo dove tutto è cominciato. Molti principi junghiani, come anticipato, ritornano ripetutamente nel corso del film: i racconti stessi riguardano il richiamo di ogni personaggio al processo di individuazione del sé e attraversano il richiamo da parte dell’inconscio collettivo e personale, che pretende il suo spazio. C’è di più, perché oltre a questi elementi, capisaldi del pensiero junghiano, si fa strada l’alchimia. L’oro – simboleggiato dalla misteriosa valigetta che fa da filo rosso nella trama – assume un ruolo importante sia visivamente che simbolicamente, e la redenzione viene trovata nella separazione e nella successiva unione degli opposti, proprio come in un processo alchemico. Il significato più profondo di Pulp Fiction è interamente connesso ai materiali corruttibili della cultura pop. Secondo Jung, infatti, gli alchimisti proiettavano i loro processi interiori sui materiali e sui loro esperimenti e perciò, quando lavoravano sulla materia, stavano di fatto lavorando sui loro intimi processi consci e inconsci.

La bellezza di Pulp Fiction è la redenzione da parte di personaggi che rappresentano quanto è stato rigettato dal consenso della società e della collettività. Chiunque di noi volta lo sguardo e non paga il prezzo che comporta l’accettare di vedere atti di violenza come un omicidio, un’overdose di eroina o una scena di decapitazione. Eppure queste figure popolano tanto la realtà quanto i nostri sogni ed incubi, e chiedono di essere ammesse nelle nostre case, di essere ascoltate e riconosciute. Le opere d’arte possono mostrarci le vette che raggiunge lo spirito umano così come i nostri impulsi più oscuri, come è il caso di Pulp Fiction. Jung non ha mai voltato lo sguardo all’oscurità che ci abita, al contrario: accettarla è il primo passo per poter vedere la luce e tornare a brillare. E Quentin Tarantino l’ha capito: la sfida che propone a chi guarda è quella di non voltarsi altrove, ma immergersi in tutto ciò che, consciamente o inconsciamente, rifiutiamo.

Vincent Vega (John Travolta), davanti alla misteriosa valigetta

Steven Spielberg, E.T. l’extraterrestre (1982)

Spielberg ha affermato che l’idea per E.T. gli venne quando sul set de I predatori dell’arca perduta (1981) si sentì giù e solo, e iniziò a mettere assieme l’immagine dell’amico segreto e invisibile che ogni bambino solo, ad un certo punto, desidera ardentemente. Con questo film, Spielberg entrò profondamente nell’infanzia facendo affidamento sulla performance dell’attore bambino (Elliot, interpretato da Henry Thomas) piuttosto che sugli effetti speciali, per raccontare una storia sentimentale e di relazioni, e per i riferimenti più numerosi che mai alla sua stessa infanzia. I richiami alle produzioni Disney sono sparse in tutto il film: quello che Spielberg cercò di fare è dare una rappresentazione visiva della tendenza che hanno i bambini di tenere nascosta una creatura aliena dagli adulti che “non la capirebbero”. Jung stesso raccontò di un manichino che, quando era piccolo, intagliò e tenne nascosto nella soffitta di casa sua. In E.T. il piccolo alieno è tenuto nascosto non solo al mondo degli adulti, ma nello specifico a tutti i cacciatori-scienziati, che non ne comprendono la natura e lo scopo.

Di fatto, l’eroe di questa storia è l’Altro. Nel caso specifico, ci sono due Altri: E.T. e lo stesso Elliot, entrambi “alieni” emarginati ai bordi del più ampio e inguaiato mondo degli adulti e della provincia. E l’abile manipolazione delle nostre emozioni da parte di Spielberg ci mette in sintonia con l’Altro più che mai. Proprio come Elliot partecipa misteriosamente dell’esperienza di E.T., Elliot a scuola affronta le stesse cose, e così fa ogni singolo spettatore. Non ci viene chiesto di identificarci con l’eroismo di una lotta contro l’Altro, ma proprio con l’Altro. In questo modo, come ci sono i segni della coscienza dominante nella scienza razionale, con Elliot ed E.T. stiamo liberando le montagne russe emotive dell’inconscio, proprio quello che viene tenuto nascosto e represso.

Tutto ciò che vuole E.T. è tornare a casa. Ma non è a casa nel nostro mondo. Questo per Freud rappresenta l’inconscio; mentre noi siamo a casa con la nostra mente cosciente, l’inconscio è dove ci sentiamo meno a casa. Ma come nelle esperienze spirituali, l’incontro con il misterioso ci porta lontano da casa nella maniera più profonda. Per Jung questo è un viaggio necessario, ma uno di quei viaggi da cui dobbiamo tornare se non siamo diventati matti, tagliati fuori dall’ordinaria comune umanità. In E.T. il tema diventa più complesso per i suoi due alieni: è come se il vero misterioso E.T. che cerca di tornare in un’altra casa esprimesse questo aspetto di Elliot, e per analogia, di noi stessi, ossia che per sempre non si sentirà davvero a casa nel tipo di mondo cosciente creato, conservato e valutato dalla coscienza dominante. L’auspicio è trovare il proprio, dentro se stessi.

Elliot (Henry Thomas) ed E.T.

L’inconscio che ci unisce

Alphaville 28.07.2025, 11:45

Contenuto audio