L’ombra: il luogo in cui si generano alcune delle immagini fondamentali del nostro vedere. Ad essa l’architetto Agostino De Rosa, storico della rappresentazione e delle immagini, ma studioso anche di filosofia e di scienze ottiche, aveva dedicato già un’opera, Geometrie dell’ombra. Storia e simbolismo della teoria delle ombre (UTET 1997) quando era un giovanissimo docente versatile e prolifico, in grado di muoversi con sicurezza tra scienze geometriche, storia dell’arte e dei simboli, letteratura. L’ombra come luogo dell’indefinito, in cui poco per volta si delinea con nettezza il finito, luogo dell’incertezza e dell’inquietudine, che però ci è anche necessaria per riposare lo sguardo dalla congerie delle percezioni, per acquietare la mente, per ridarle frescura e chiarezza.

Il maestro cinese Zhuang-zi (vissuto tra il IV e il III secolo a.C.) diffondeva il suo insegnamento attraverso brevi storie. Una di queste racconta di un uomo che temeva la propria ombra e detestava le sue orme. Come era possibile liberarsene? Fuggendo, pensò. Si mise allora a correre, ma più fuggiva e più la sua ombra lo inseguiva. Cominciò a correre a perdifiato, attraverso pianure, valicando montagne, sempre più veloce, finché il suo cuore cedette. «Quell’uomo non aveva capito che restando immobile, seduto all’ombra di un albero, solo così si sarebbe liberato della sua ombra». O forse ne avrebbe fatto l’inseparabile compagna di un diverso vedere.

Anche per Agostino De Rosa l’ombra è inseparabile compagna del nostro vedere. «Le immagini più radicate nel nostro inconscio ottico - scrive - nascono dall’ombra». Basta pensare a come lo sguardo, fin dalla nascita, si affini pian piano arrivando a distinguere lentamente le forme dai primi chiaroscuri. E tuttavia - precisa De Rosa - noi utilizziamo «la cecità come potente metafora della verità».

Certo. La cecità implica un percorso drammatico. Chi ne rimane vittima subisce una grave menomazione. Una parte di esperienza gli è preclusa. Però accade anche che la cecità metta in questione la stessa attingibilità della verità. Davvero quello che vediamo, o crediamo di vedere, ci dà accesso alla verità? O è possibile, a volte, che chi fisicamente non vede abbia più «spazio interiore» per avvicinarsi alla verità?

In uno dei suoi ultimi libri, Cecità del vedere (Aracne, 2021), Agostino De Rosa fa partire il lungo viaggio da un «antico antro», la caverna descritta da Platone nella Repubblica: luogo di una interminabile contesa interpretativa, dove si fronteggiano ombra e verità, e la stessa possibilità di pensare è messa a repentaglio. Il vedere degli uomini prigionieri all’interno della caverna è insidiato dall’inganno e l’ombra pare fagocitare il linguaggio. Quello che accade nella caverna «può nascondere una mappa della nostra vita, visibile solo quando abbiamo rinunciato a vederla, facendoci ciechi». La cecità appare dunque come il grembo stesso della «visione».

Così è anche nella figura stessa di Omero, e così, sempre nella mitologia greca, si gioca un drammatico scambio continuo all’interno della dimensione del vedere tra tenebra e conoscenza, tra offuscamento e sapienza. Questa, ad esempio, la tragedia di Edipo, che non sa riconoscere la realtà - non la sa «vedere» - finché non gliela svela il cieco Tiresia.

Nell’antichità biblica la cecità non è vista soltanto come il campo di una lotta tra oscurità e conoscenza, quanto come la tenebra che offusca la mente dei sapienti e dei potenti, incapaci di accogliere la verità della parola di Dio; o, viceversa, la semplicità di fede di alcuni che, per sventura, non vedono, ma che ricevono e sanno ospitare il dono della vista in una guarigione fisica che è nello stesso tempo guarigione spirituale. Questo il senso delle guarigioni del «cieco nato», del «cieco di Gerico», dei «due ciechi di Cafarnao» da parte di Gesù. Che non a caso indica l’inaugurazione di tempi nuovi nei ciechi che recuperano la vista, negli zoppi che camminano, nei lebbrosi purificati, nei morti resuscitati (Matteo 11,5).

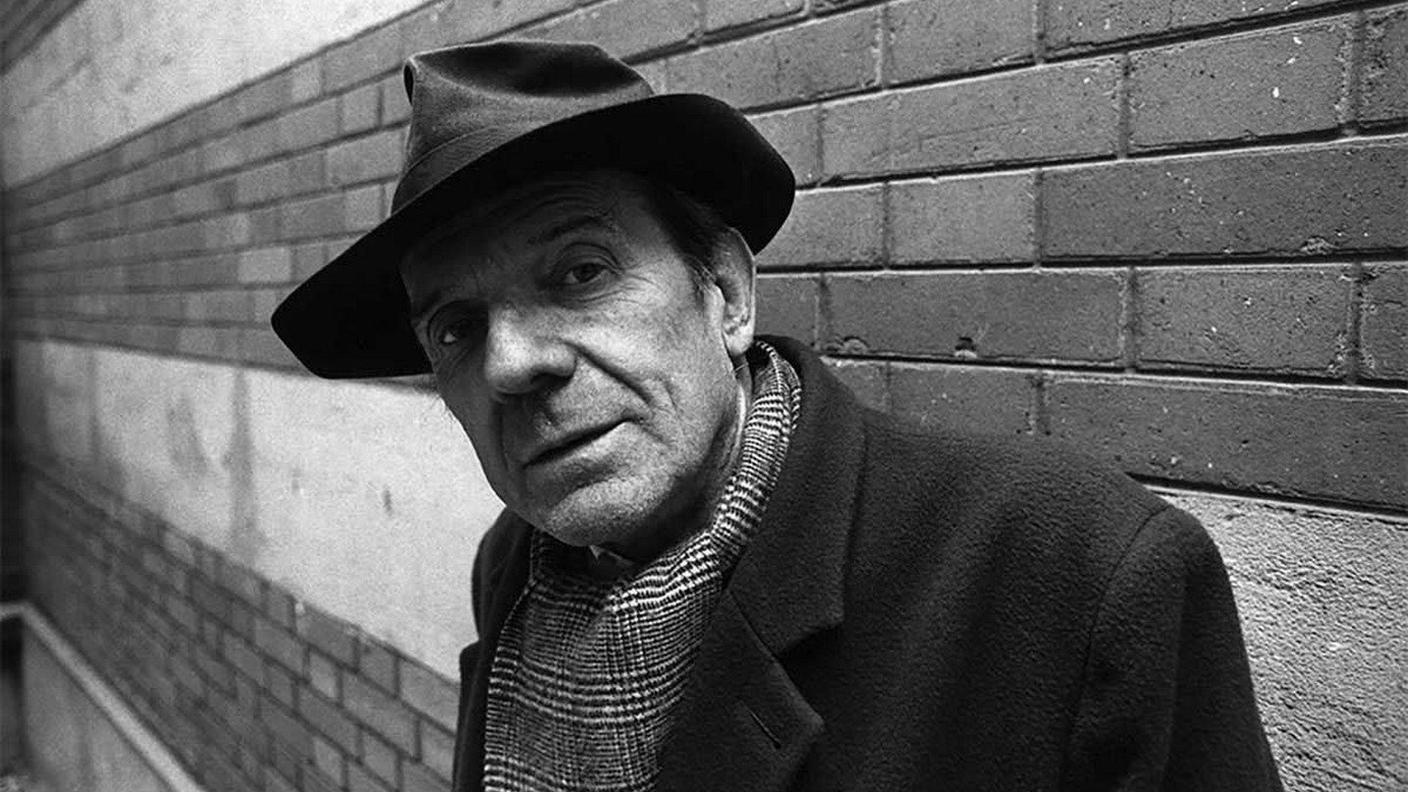

Più vicino a noi, alle nostre esperienze di malattia e alla fatica di convivere con la menomazione in un’epoca di immagini sovrabbondanti e di prestazioni esigenti, è il percorso raccontato con sincerità disarmante e per questo affascinante da Luigi Manconi, colpito da una cecità quasi totale in età adulta, e dunque vissuta in un continuo confronto con il ricordo dei colori del mondo. La scomparsa dei colori è infatti il titolo del libro (Garzanti 2024) in cui racconta il suo percorso nell’oscurità. Nessuna lamentela, nessun patetismo nelle pagine di Manconi. Piuttosto, una descrizione asciutta, ma ricchissima di sottigliezze e di annotazioni personali, su che cosa significa giorno dopo giorno, minuto dopo minuto avere a che fare con la sparizione del vedere. Sì, è vero che gli altri sensi si affinano, che il cieco o l’ipovedente riesce a «vedere» - o meglio a «capire» - anche con l’udito, il tatto, l’odorato. Ma che fatica reinventarsi i gesti quotidiani, misurare le relazioni con gli altri, accettare il loro aiuto o rifiutarlo senza offendere quando si fa superfluo e invadente.

Luigi Manconi è uomo dedito da sempre, con convinzione e acribia, alla difesa dei diritti dei più deboli, alle vittime dell’ingiustizia, all’infelicità dei vinti. È forse questa sua devozione profonda all’attenzione verso l’altro che non lo fa indulgere in vittimismo o in autocompiacimento. Il «compito» che si è dato sta sempre al primo posto. Piuttosto, l’allenamento a comprendere la condizione degli altri, a vedere come si possa porre riparo al loro svantaggio, lo aiuta a far comprendere anche in che cosa possa consistere la cecità. «La cecità è un buon allenamento alla vita», dice. E questo gli permette anche di non rinunciare a qualche ironia, o a commossi sentimenti di nostalgia, o alla scoperta di cose nuove (come il piacere della lettura orale di un libro). Ma anche a guardare in faccia l’assoluta vulnerabilità o all’abbandonarsi al totale sconforto di sentirsi vicino all’esperienza del «buio profondo». Ma lo porta anche ad accettare il fatto che la vita è rischio, e che a quel rischio non ci si può sottrarre.

Mi è venuta in mente, leggendo questa avventura nel buio, un’immagine che Simone Weil usa molte volte per indicare il suo tentare di procedere in mezzo alle oscurità della conoscenza: quella del «bastone da cieco». «In ogni situazione è possibile, attraverso il ritmo quotidiano, avvertire il sole e le stelle, come attraverso un bastone da cieco». È un po’ questa la vita di tutti?

Giornata del bastone bianco con due novità

Il Quotidiano 15.10.2025, 19:00