Diceva giustamente Ennio Flaiano- morto a 62 anni nel 1972, e quindi del tutto ignaro dei social network e dei loro non trascurabili effetti collaterali- che sono sufficienti un minimo di esperienza e spirito di osservazione per ritrovarsi faccia a faccia con una verità molto amara. La stupidità, secondo Flaiano -la considerazione è contenuta nel “Diario notturno” del 1956-, è infatti «lo stato perfetto, originario, dell’uomo, il quale trova buono ogni pretesto per riaccostarsi a quello stato felice. L’intelligenza è una sovrapposizione, un deposito successivo, e soltanto verso quel primo strato dello spirito noi tendiamo per gravità o convenienza».

Lo stesso Flaiano aveva svolto simili considerazioni alcuni anni prima, nel 1948, nello spassoso resoconto di un viaggio in automobile da Roma a Torino insieme al produttore cinematografico Carlo Ponti e al regista Alberto Lattuada. Nello scritto, dal titolo “O stupidi, o niente”, si parla -sul filo del paradosso, ovviamente, ma rilette oggi sono considerazioni tutt’altro che paradossali- della necessità di fare film stupidi per un pubblico stupido, perché la stupidità «ha un suo fascino ed è perfino riposante», e soprattutto perché in questo modo si obbedisce alla «legge di gravità» che riconduce l’essere umano alla sua condizione originaria e privilegiata: la stupidità, lo «strato dello spirito non solo più felice, ma anche più comodo».

E’ indubitabilmente una grande verità, una delle poche alle quali aggrapparsi nel cuore di tenebra di questo basso mondo, e come tutte le grandi verità possiede qualcosa di assoluto e inoppugnabile, il che può avere un effetto disperante e insieme lenitivo. Ma in fondo, circa un secolo prima di Flaiano, lo aveva già capito Gustave Flaubert creando le immortali figure di Bouvard e Pécuchet, i due folli copisti che vorrebbero conoscere tutto, non sanno nulla -perché non si sa nulla, non c’è più nulla da sapere, più nulla da fare- e infine vagano nelle sconfinate contrade del sapere e della vita sulle tracce della propria e dell’altrui stupidità, la “bêtise”.

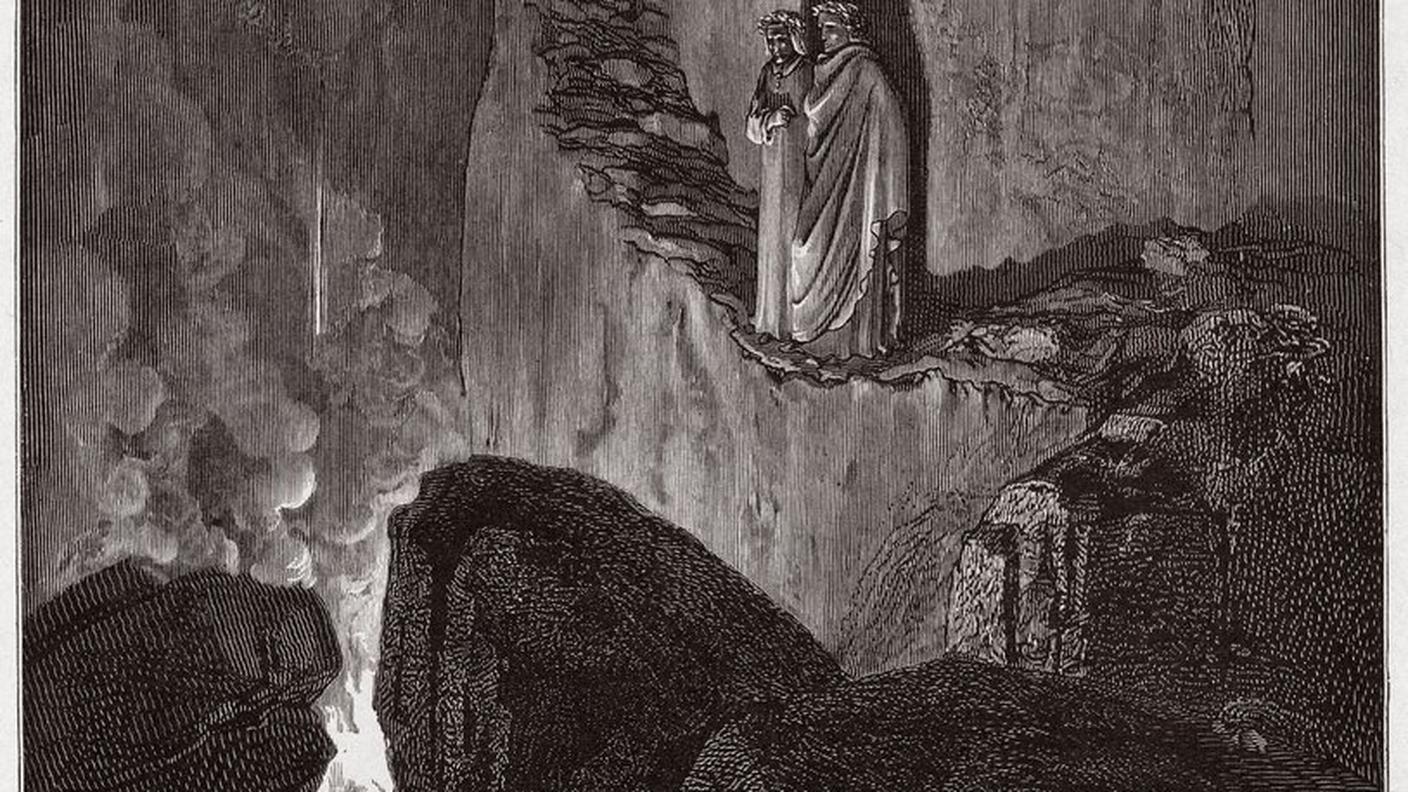

Perché questo è il fondo melmoso della troppo sopravvalutata “condition humaine”: possiamo anche crederci molto intelligenti e discettare di chissà quali massimi sistemi, ma la “bêtise” (intesa come luogo comune, “idea presa in prestito”, pregiudizio, vuoto di pensiero) è sempre in agguato e da un momento all’altro ci può trascinare negli abissi con la sua forza di gravità.

Se si prescinde da quei magnifici breviari della stupidità umana che rimangono lo “Sciocchezzaio”, il “Catalogo delle idee chic”, il “Dizionario dei luoghi comuni” e il già ricordato romanzo “Bouvard e Pécuchet” -ma merita una menzione anche il testo teatrale “Il candidato”, velenosissimo e ingiustamente negletto “sottisier” di quella politica che Des Esseintes, in “Controcorrente” di Huysmans, definirà poi «il basso divertimento dei mediocri»-, è soprattutto nel vastissimo epistolario (in versione italiana è disponibile una silloge ottimamente curata quasi vent’anni fa da Franco Rella) che Flaubert si è soffermato sulla bêtise come destino inevitabile e perfino quale dato immanente alla condizione umana.

Non c’è lettera, infatti, nella quale Flaubert non utilizzi questo termine e non si soffermi su questo comune denominatore dell’esistenza. Lo stesso Flaubert aveva definito la “bêtise” in questi termini: «Una dimensione inseparabile dall’esistenza umana, che non cede davanti alla scienza e alla tecnica, ma anzi progredisce col progresso». E’ davvero difficile dargli torto, soprattutto in questa nostra epoca dove tutto, ma proprio tutto, sembra ridotto a luogo comune. Lo ha notato molto opportunamente Michele Serra nella postfazione a una recente edizione del “Dizionario dei luoghi comuni”, ponendo tra l’altro una questione di estremo interesse, che si avvicina al nucleo più profondo delle riflessioni e constatazioni di Flaubert: «Leggendo il “Dizionario”, ci si domanda se quello scialo di parole e pensiero che chiamiamo “stupidità” sia un veleno che finirà per ammazzarci tutti, oppure una di quelle piccole droghe quotidiane, non letali e anzi confortevoli, che porteremo con noi fino alla tomba».

Come fuggire dalla bêtise? Come sottrarsi alla stupidità dominante? Il giovane e irrequieto Flaubert, che nel 1845 intraprende un viaggio in Italia, individua una possibilità di fuga nella mitizzazione dell’altro e del diverso. E’ molto significativa, al proposito, una lettera scritta da Como nel maggio di quello stesso anno e poi ripresa quasi testualmente nel diario di viaggio: «L’insieme del lago è dolce, amorevole, italiano. I primi piani scoscesi, i caldi colori delle case, gli orizzonti nevosi e bordati da abitazioni deliziose, fatte per lo studio e l’amore. Si vorrebbe vivere qui, e morirvi».

Ma fuggire significa in definitiva sottrarsi a sé stessi e al proprio io: una contraddizione in termini, della quale Flaubert, futuro autore di “Madame Bovary”, il libro per eccellenza della fuga impossibile, era pienamente consapevole. L’idillio quindi durò poco, Flaubert non decise né di vivere né di morire sul Lago di Como (ben presto dimenticato, tra l’altro, insieme alle quasi coeve fantasie o fantasime orientali) e tornò in Normandia, nella sua tana di Croisset, un “endroit écarté” molto lontano dall’ideale che aveva sicuramente ricavato dal “Misantropo” di Molière e forse anche dal “Candido” di Voltaire. E in quel di Croisset, tra continue tristezze malinconie disgusti e disillusioni, visse e morì da “orso” ma in maniera non molto differente da quei borghesucci stanziali che tanto detestava per le loro grette consuetudini e il tristo e prevedibilissimo “arrosto della domenica”.

Il motivo lo spiegò in una lettera a Louise Colet, osservando che quando si è a Parigi si vorrebbe essere a Calcutta o in Normandia, e quando si è a Calcutta o in Normandia si vorrebbe essere a Parigi, intendendo “Calcutta”, “Parigi” e “Normandia” quali espressioni di un possibile “altrove” (parola molto scivolosa, dirà in seguito Paul Valéry) oppure come i punti di approdo di un ideale viaggio, in un senso o nell’altro. Un viaggio senza meta e destinazione, però. Anche perché tutto quanto sta in mezzo non è altro che finzione, miraggio, proiezione immaginativa, vita, in ultima analisi “bêtise” e quindi “morte”, nelle sue varie forme e declinazioni: «Dopotutto, essa non esiste. Uno se ne va nella rugiada, nella brezza, nelle stelle. Si diventa parte della linfa degli alberi, dello splendore delle pietre preziose, del piumaggio degli uccelli. Si restituisce alla natura quello che essa ci ha prestato, e il nulla che ci aspetta non è più terribile del nulla che abbiamo alle spalle», dice un meraviglioso passo di “Bouvard e Pécuchet”. E forse -terribile dubbio che Flaubert ci ha lasciato in eredità, e che Flaiano ha ripreso in tempi più recenti- il viaggio, comunque lo si voglia intendere, consiste solo ed unicamente in quanto sta in mezzo, perché la stupidità non ha inizio né fine: «Quello che vorremmo fare, in fondo, è quello che abbiamo già fatto».