La sera del 4 settembre 1618, Francesco Forno, abitante a Piuro, nei pressi di Chiavenna, si allontanò dall’abitato e andò a prendere del vino nel suo crotto. In quel luogo, fresco e riparato, tra le rocce, sull’altro versante della valle rispetto a Piuro, Francesco conservava anche formaggi, insaccati e altre cibarie.

Stava per ritornare a casa sua quando udì un boato spaventoso, prolungato, proveniente dall’alto della montagna, dal Monte Conto: incredulo e sbigottito, intravvide, nell’incerta luce dell’imbrunire, una colossale frana abbattersi sul borgo e avvolgerlo in una immensa nuvola di polvere. Lo spostamento d’aria provocato dalla frana gettò a terra Francesco, il quale – spettatore impotente della scomparsa di Piuro – si ritrovò bocconi, stordito e con gli occhi, il naso e la bocca pieni di terra. Accanto a lui, andato in frantumi, un fiasco di vino.

Le dimensioni della tragedia

Lo scoscendimento inghiottì oltre mille persone, senza contare i mercanti e i forestieri di passaggio a Piuro. Il polverone sollevato dalla frana giunse fino a Chiavenna provocando la fuga di parte della popolazione, come raccontò, pochi giorni dopo il disastro, il commissario della città, il grigionese Fortunat Sprecher.

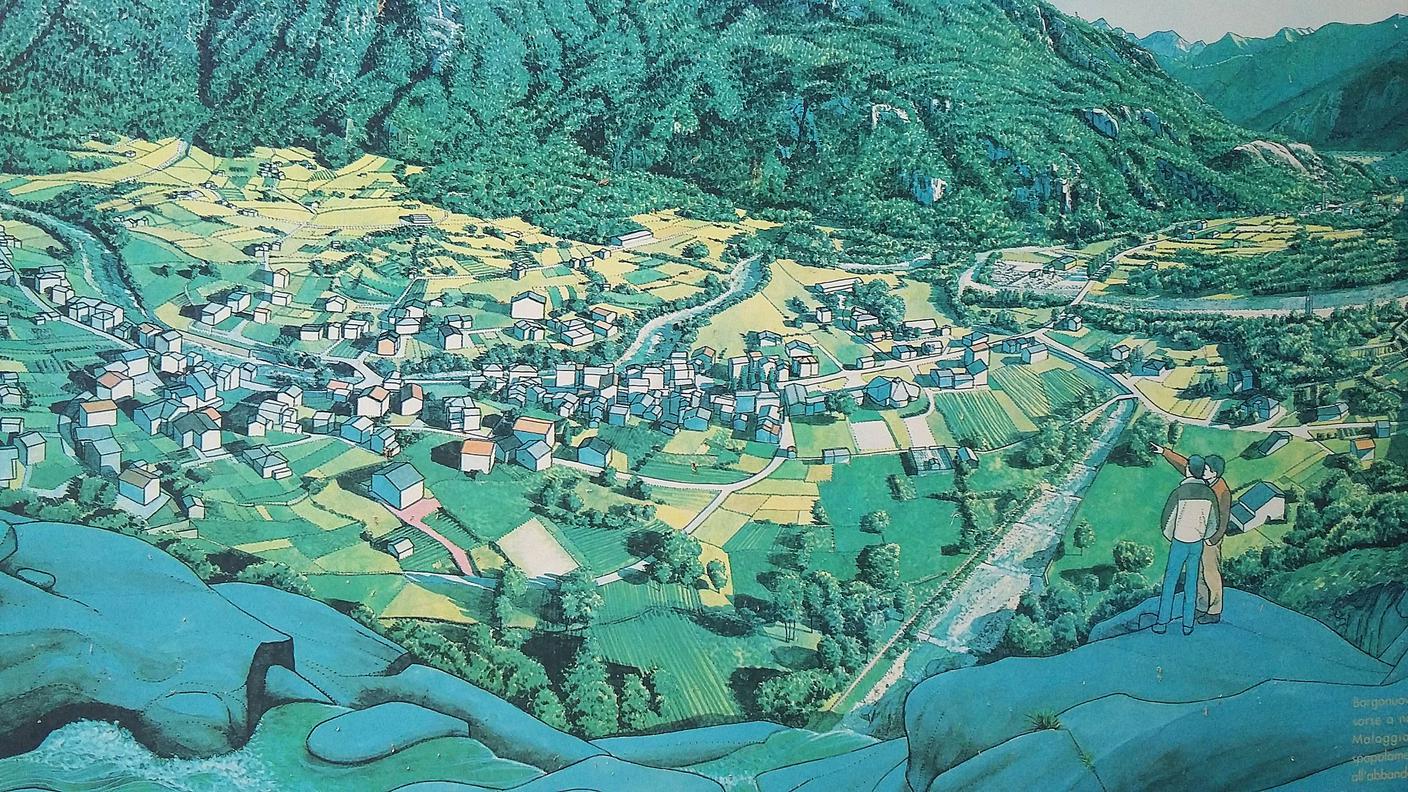

Piuro era un borgo fiorente, un ricco centro di transito e commercio tra la pianura padana e il nord Europa. La frana caduta dal Monte Conto spazzò via la cittadina, seppellendola sotto almeno cinque milioni di metri cubi di roccia e terriccio. Tra chi quella sera si trovava nelle case o per le strade di Piuro, non si salvò nessuno.

La ricerca delle cause

Oltre alle case e ai palazzi scomparvero sotto la frana anche la chiesa di San Cassiano, adibita al culto cattolico, e quella di Santa Maria al Saleggio, usata dalla comunità riformata di Piuro. Nella tragedia morirono anche i fedeli delle due confessioni: la grande maggioranza cattolici, parecchie decine i riformati e con loro il ministro evangelico di Piuro, Giovanni Marra.

L’evento suscitò profonda impressione ed ebbe ampia eco in tutta Europa, soprattutto per l’alto numero di vittime. Subito nacquero interrogativi, e vennero formulate risposte, intorno alle cause della sciagura. Nel clima rovente delle tensioni confessionali dell’epoca, cattolici e riformati si accusarono a vicenda. E non furono pochi quelli che videro nella distruzione di Piuro un castigo di Dio.

Una punizione di Dio?

Alcuni autori cattolici misero in relazione la rovina di Piuro con la morte di Nicolò Rusca, arciprete di Sondrio, morto poco più di un mese prima della frana a causa delle torture inflittegli dal tribunale speciale di Thusis. Autori protestanti collegarono l’ira divina alle ingiurie arrecate dai cattolici ai riformati di Piuro.

Maria Ruinelli, originaria di Soglio, in Bregaglia, elaborò, nel 1761, un poema in versi intitolato “Canzone sopra la ruina di Piuro”. Rifacendosi all’episodio biblico della distruzione di Sodoma e Gomorra, città “andate in ruina per cagion del peccato”, l’autrice attribuì la tragedia di Piuro ai presunti peccati capitali commessi dai cattolici piuraschi.

Alcuni commentatori furono più prudenti e si domandarono perché Dio avrebbe dovuto punire anche la brava gente che pure ci doveva essere a Piuro. Altri ancora, saggiamente, sospesero il giudizio, ritenendo che cercare le cause avrebbe significato pretendere di penetrare il mistero della volontà divina.

La memoria riconciliata

Da qualche anno a questa parte, ogni 4 settembre si celebra una cerimonia ecumenica in memoria delle vittime della frana che nel settembre del 1618 distrusse Piuro. Protestanti e cattolici, italiani e svizzeri, si riuniscono in una chiesa per ricordare quella tragedia, ma anche per esortarsi a vicenda a mostrarsi solidali quando si ripetono – e parliamo di episodi e situazioni recenti – calamità naturali che colpiscono le popolazioni alpine. Quest’anno la cerimonia si tiene nella chiesa di Sant’Abbondio, a Borgonuovo di Piuro.

Scavando tra le rovine

Piuro è stata ribattezzata, in anni recenti, la “Pompei delle Alpi”. Sotto al corpo della frana sono stati ritrovati, nel corso di molte campagne di scavi, coordinate dall’Associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro e condotte attualmente dall’università di Verona, importanti reperti. Non solo monete – dallo scorso anno esposte in una sala del Palazzo Vertemate Franchi – ma anche indumenti, utensili, suppellettili, e mobili. Ai margini dell’abitato dell’antica Piuro sono riaffiorate inoltre le importanti rovine di Palazzo Belfòrt, un’abitazione signorile tra i cui ruderi vengono organizzati oggi anche eventi artistici e di formazione.

La memoria della tragedia

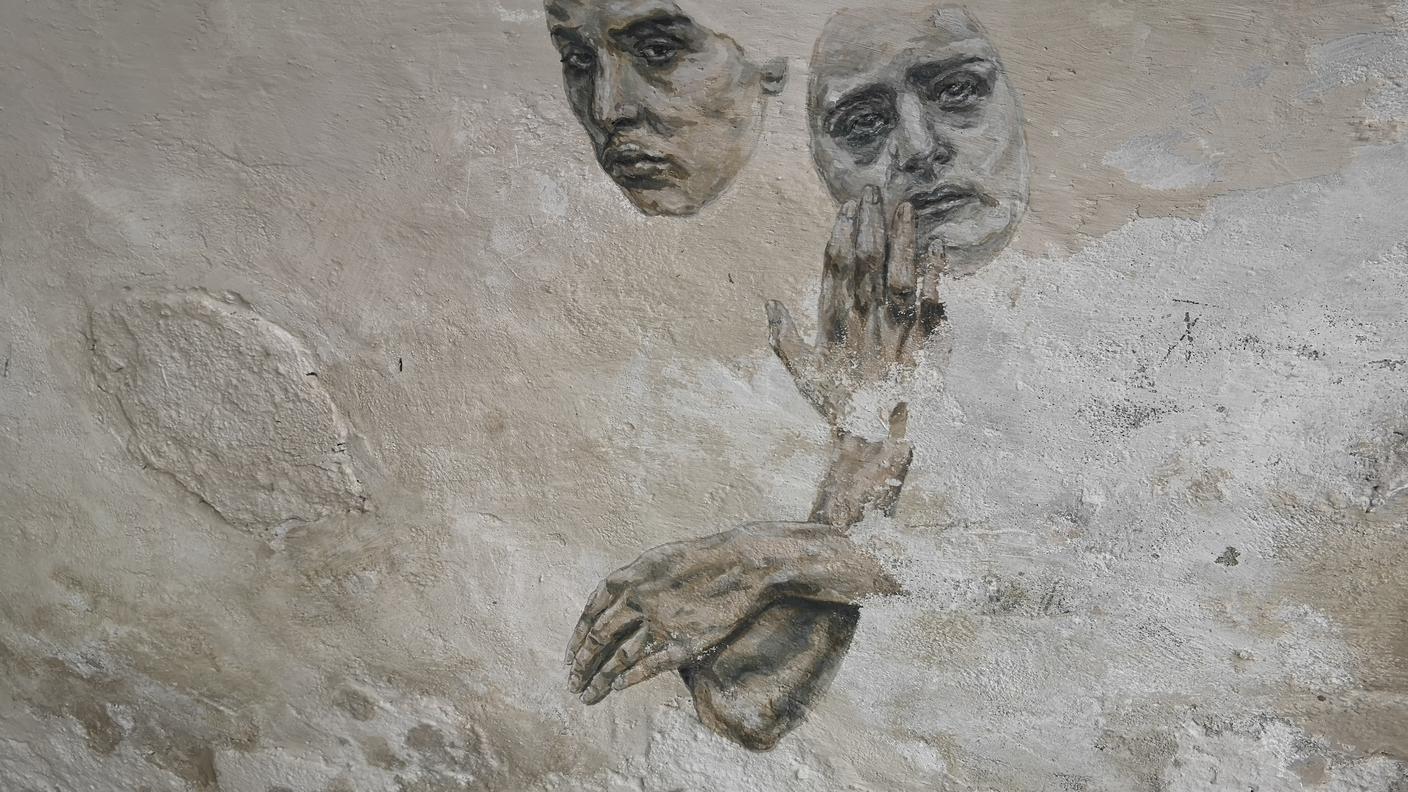

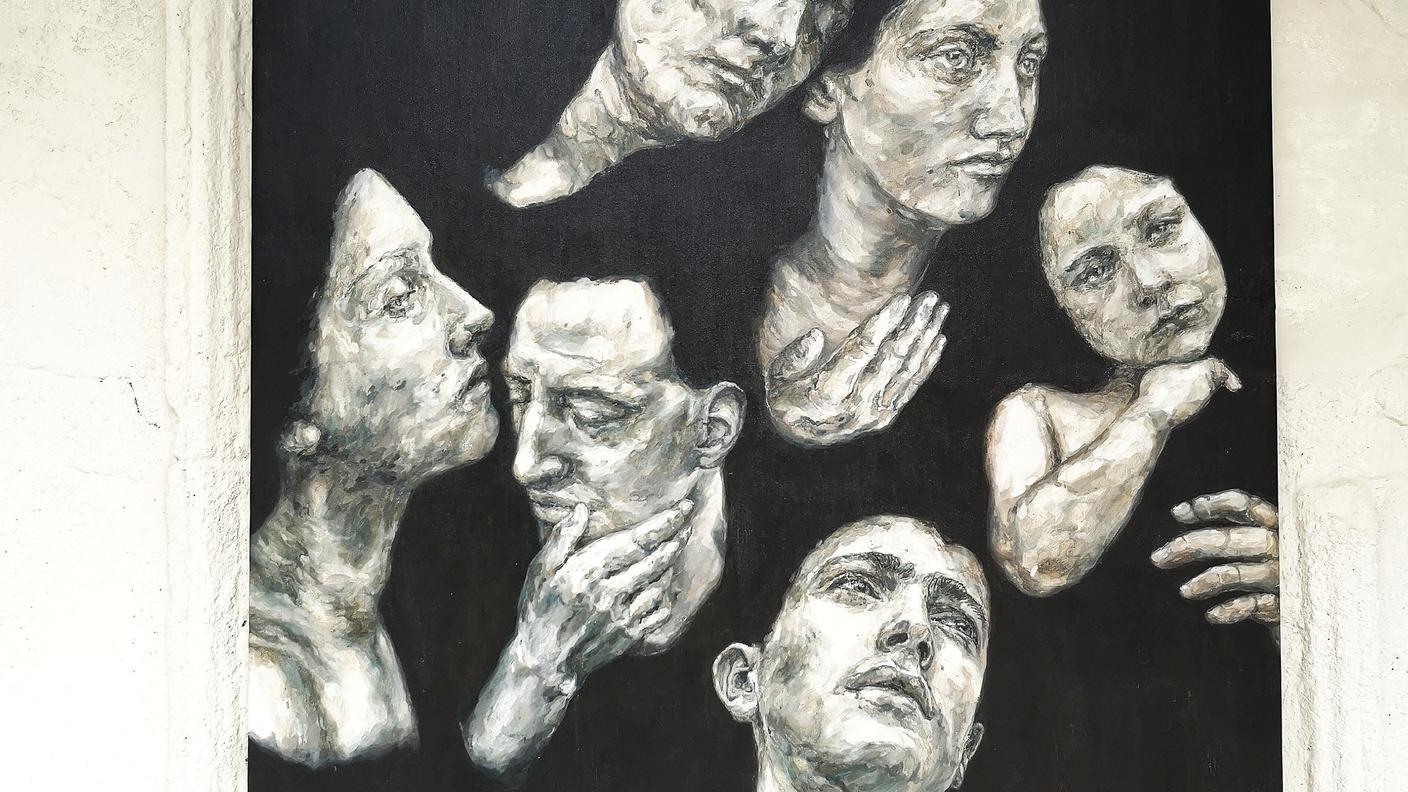

Pochi decenni dopo la frana, un abitante del luogo, Andrea Maraffio, avviò la costruzione di una cappella in ricordo delle vittime del disastro. L’edificio non fu completato e successivamente venne adibito a fienile. Pochi anni fa, la cappella è stata restaurata. Nel cortiletto antistante il piccolo edificio, oggi un monumento laico, è esposta la copia di un antico elenco delle persone sepolte dalla frana.

All’interno della cappella, una giovane pittrice locale, Anna Lorenzini, ha realizzato una serie di dipinti commemorativi, sobri e allo stesso tempo di forte impatto emotivo. L’opera artistica propone volti ed espressioni che rimandano al dolore per le vittime, al pianto dei sopravvissuti, all’incredulità di fronte alle dimensioni della tragedia.

La cappella è stata inaugurata il 4 settembre 2019 con una preghiera ecumenica cui parteciparono la pastora riformata in Bregaglia Simona Rauch, don Romano Pologna, parroco di Piuro, e fra Mauro Joehri, per dodici anni ministro generale dei Cappuccini, di madre nativa di Sant’Abbondio di Piuro.

I Pestalozzi in viaggio - La frana di Piuro

Segni dei tempi 19.10.2024, 12:05