L’evoluzione darwiniana, pur rimanendo un pilastro della biologia, si trova oggi ad essere integrata e in parte superata da nuove scoperte scientifiche. Questa rivoluzione concettuale è al centro del libro Uniti per la vita, di Maurizio Casiraghi e Telmo Pievani, che esplora il concetto di simbiosi come chiave per comprendere la vita sulla Terra.

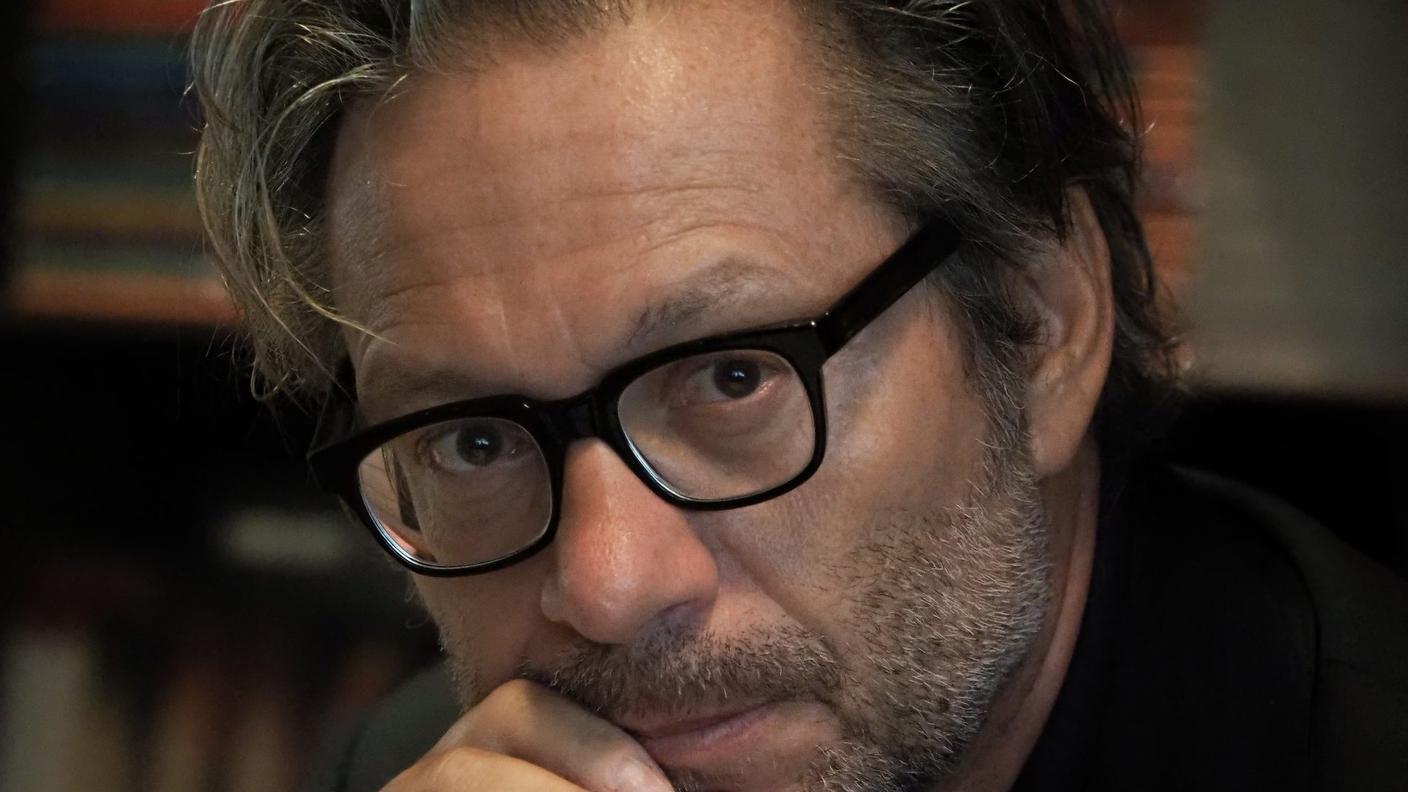

Valeria Palumbo, giornalista e scrittrice, ha discusso di questi temi durante la trasmissione radiofonica Kappa della RSI, evidenziando come la visione tradizionale dell’evoluzione stia cedendo il passo a una comprensione più complessa e sfaccettata della natura. «La simbiosi è la parola chiave», spiega Palumbo. «Non c’è organismo in natura che non sia in simbiosi con altri e le interazioni, che a volte sono positive ma a volte sono negative, sono inevitabili».

Questa nuova prospettiva, che vede la cooperazione tra organismi come un elemento fondamentale dell’evoluzione, fatica ancora a trovare spazio nei manuali scolastici. Qui, le teorie di Darwin e della simbiosi vengono spesso presentate come contrapposte, anziché complementari, riflettendo la difficoltà della divulgazione scientifica nel tenere il passo con le nuove scoperte.

Il dibattito scientifico, inoltre, si intreccia con questioni politiche e sociali. Palumbo sottolinea come queste teorie siano state talvolta strumentalizzate per giustificare determinate strutture di potere: «Il darwinismo è stato molto usato per giustificare la sopraffazione, il predominio degli uomini sulle donne basato sul fatto che gli uomini sarebbero più forti».

D’altra parte, la teoria della simbiosi è stata talvolta interpretata come sostegno a una visione più cooperativa e “hippy” della natura. Entrambe le letture, secondo Palumbo, sono forzature che non rispecchiano la complessità del mondo naturale.

Già Jane Goodall, celebre primatologa recentemente scomparsa, metteva in guardia da queste semplificazioni. Il rapporto tra uomo e natura, e i limiti della nostra comprensione e controllo su di essa, sono temi che attraversano la cultura da secoli. Palumbo cita il Frankenstein di Mary Shelley come esempio di riflessione su questi temi: «Mary Shelley era andata oltre. Si chiedeva: è un mostro solo ciò che creiamo artificialmente o un mostro può essere anche ciò che è creato naturalmente?».

La natura si rivela sempre più complessa di quanto le nostre teorie possano catturare. L’evoluzione emerge come un intreccio di competizione e cooperazione, di simbiosi e conflitto. Questa visione più ricca invita a riconsiderare non solo il rapporto dell’uomo con la natura, ma anche le strutture sociali e politiche che l’uomo ha costruito basandosi su interpretazioni parziali delle leggi naturali. La sfida per il futuro sarà quella di integrare queste nuove conoscenze in una comprensione più profonda e rispettosa della vita sulla Terra, riconoscendo che la natura, nella sua saggezza, non sempre segue le regole che vorremmo imporle.