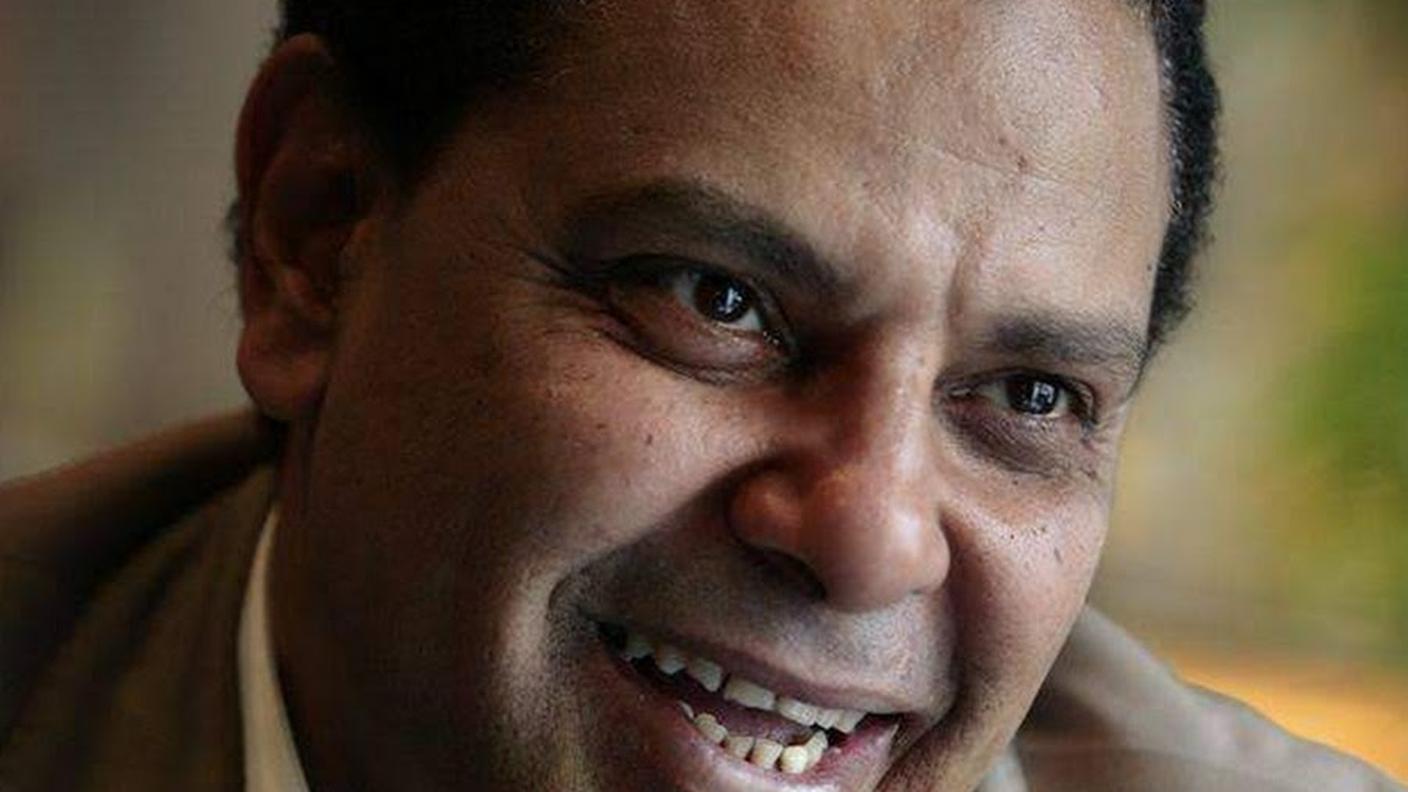

Uno dei romanzi più celebrati – o almeno più venduti – della letteratura araba contemporanea è senz’altro Palazzo Yacoubian dello scrittore egiziano ‘Ala al-Aswani. Un libro da cui è stato anche tratto un film, la cui realizzazione ha richiesto investimenti colossali, e che in pochi anni ha reso celebre l’autore in tutto il mondo.

Al-Aswani, nel corso dei recenti anni rivoluzionari, si è distinto in Egitto come una delle voci più lucide e coraggiose del panorama intellettuale mediorientale, tanto che il suo saggio La rivoluzione egiziana (edito in Italia, come altri suoi libri, da Feltrinelli) può a giusto titolo definirsi il più esaustivo in materia per comprendere le dinamiche, i risvolti, le ragioni e i sogni che hanno accompagnato la sollevazione del 2011.

Si può dunque dire che, sul piano dell’impegno civile e politico, al-Aswani ha colto l’anima profonda del mondo arabo, in particolare di quello egiziano, meglio di molti altri. Eppure questa lucidità e questo rigore militante non trovano sempre spazio nei suoi romanzi, in cui, a partire da Palazzo Yacoubian per arrivare a Se non fossi egiziano o a Chicago, la nota dominante sembrerebbe un certo ossequio al déja-vu o una certa cedevolezza al risaputo.

Emblematico in questo senso è proprio il suo romanzo più famoso, Palazzo Yacoubian, dove quella che ci permettiamo di chiamare “letteratura di conferma” raggiunge i livelli più alti. In quel libro – godibilissimo, ben strutturato, costruito secondo i canoni di una scrittura senza sbavature, essenziale e dal linguaggio semplice – tutti gli ingredienti di quanto ci aspettiamo di sapere sull’Egitto contemporaneo sono presenti. Non certo arbitrariamente o senza una loro precisa ragion d’essere, ma sicuramente risparmiandoci dal doverne prendere atto con un soprassalto di stupore. Nulla che non sia nel cerchio dell’ovvio e dell’immediatamente riconoscibile emerge da quelle pagine, e nulla che non sia già in qualche modo presente alla nostra coscienza traspare dal racconto.

Ecco allora quegli “stereotipi” che da decenni tracciano il ritratto più scontato dell’Egitto, ecco quelle “macchiette” che, lungi da disvelarci altro da sé, ribadiscono il risaputo: il terrorista dalla barba lunga che medita di purificare il paese dagli empi, il molestatore che importuna la commessa in negozio perché sessualmente represso, il giornalista omosessuale che vive nel trauma di una società che rigetta le sue inclinazioni haram, i poveri nella loro risaputa precarietà, i politici corrotti e pronti a fare comunella con la polizia collusa e via elencando. Toute proportion gardée, siamo al livello di quella altrettanto godibile e altrettanto prevedibile scrittrice italiana che, sotto lo pseudonimo di Elena Ferrante, ci racconta Napoli e i suoi personaggi più o meno esattamente come vorremmo incontrarli e riconoscerli.

Discorso pressoché analogo riguarda il romanzo Chicago, che, ambientato nel capoluogo dell’Illinois, quindi in un contesto non egiziano, ci propone una lettura dell’integrazione e della non-integrazione pressoché privo di qualsiasi elemento che non sia parte del nostro patrimonio culturale sul rapporto fra mondo arabo e Occidente. Anche in questo la storia, la trama, il racconto in sé riescono a garantire una lettura piacevole, a tratti persino emozionante. Ma sul piano che potremmo chiamare euristico o epistemologico, ovvero sul piano di quel di più, di quella rivelazione ulteriore, di quell’oltrepassamento dell’ovvio che di norma ci aspettiamo dalla letteratura, non si presenta nessun genere di soprassalto cognitivo. Letto Chicago, come letto Palazzo Yacoubian, più che in una scoperta di qualcosa di nuovo ci ritroviamo nella conferma di qualcosa di risaputo.

Vale anche questo, nel gioco letterario? Certamente. La letteratura di intrattenimento si è sempre mossa su molteplici livelli: uno dei quali è rappresentato proprio dal fingersi letteratura di denuncia. ‘Ala al-Aswani, in questo senso, è un perfetto rappresentante di una letteratura “di denuncia” che denuncia laddove mille altri hanno già denunciato, che espone problemi che mille altri hanno già esposto e che moralizza quanto mille altri hanno già moralizzato o stigmatizzato. Eppure non fa torto alla realtà se non eludendo un certo imperativo a trascenderla: la rispecchia, la ripete, la propone per quella che è e che tutti sanno riconoscere proponendosi così, in un certo senso, come quello che potremmo chiamare “realismo commerciale”: lo stesso per il quale sembrerebbe ancora fondamentale, pur non essendolo, trattare dei diritti omosessuali, dei diritti delle donne, dei diritti delle minoranze, dei diritti degli immigrati, dei diritti dei lavoratori, dei diritti dei poveri (e via di questo passo) esattamente come farebbe qualunque giornalista dotato di qualche talento letterario. Un compito che, per quanto legittimo e a suo modo commendevole, non rientra esattamente in quella che andrebbe forse intesa per responsabilità letteraria.