Nato il 9 aprile 1904 a Netstal nel Canton Glarona e morto a Ginevra il 3 novembre 1980, Ludwig Hohl ha attraversato i due grandi periodi della letteratura svizzera tedesca del Novecento – la fase della “difesa spirituale del Paese” e gli anni del cosiddetto “patriottismo critico” – come una sorta di meteorite proveniente da un’altra galassia, portando avanti con straordinaria coerenza e linearità un’opera che nel suo complesso può essere considerata un gigantesco masso erratico fatto di frammenti, racconti, abbozzi narrativi, riflessioni filosofiche, note autobiografiche e limpidissime analisi sociologiche e antropologiche.

Un grandissimo autore, amato e quasi venerato – a motivo di un’evidente affinità elettiva – dallo svizzero d’adozione Elias Canetti e dai padri del “patriottismo critico” Frisch e Dürrenmatt (che lo ospitò più volte nel buen retiro del Vallon de l’Ermitage, nei pressi di Neuchâtel). Ma anche un autore estremamente ostico, che non fa sconti al lettore e men che meno procura valsente all’editore che lo pubblica, nel caso specifico Suhrkamp Verlag di Berlino, che negli scorsi decenni ha avuto il merito di proporlo al grande pubblico, ma senza troppo successo (lo stesso discorso vale per le traduzioni italiane, proposte da Casagrande, Marcos y Marcos e in tempi più recenti da Sellerio).

Uno scrittore per scrittori? Uno scrittore per pochi lettori? Rimane il fatto che Hohl meriterebbe davvero una seria riscoperta, perché la sua opera non ha perso nulla quanto a impatto e suggestione.

Vale insomma la pena di riscoprirne il lato puramente filosofico, in particolare la monumentale raccolta di aforismi delle Note e più ancora, forse, Sfumature e dettagli: un libro particolarissimo, quest’ultimo, che sta alle Note un po’ come i Parerga e Paralipomena stanno a Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer, nel senso che ampliano il discorso, lo arricchiscono (come si può desumere dal titolo) e insieme lo rendono più fluido e accessibile. Ma vale la pena di riscoprire anche il lato narrativo della sua produzione, in particolare due racconti davvero magistrali come La salita e Sentiero notturno, meravigliose fiabe filosofiche di cristallina purezza.

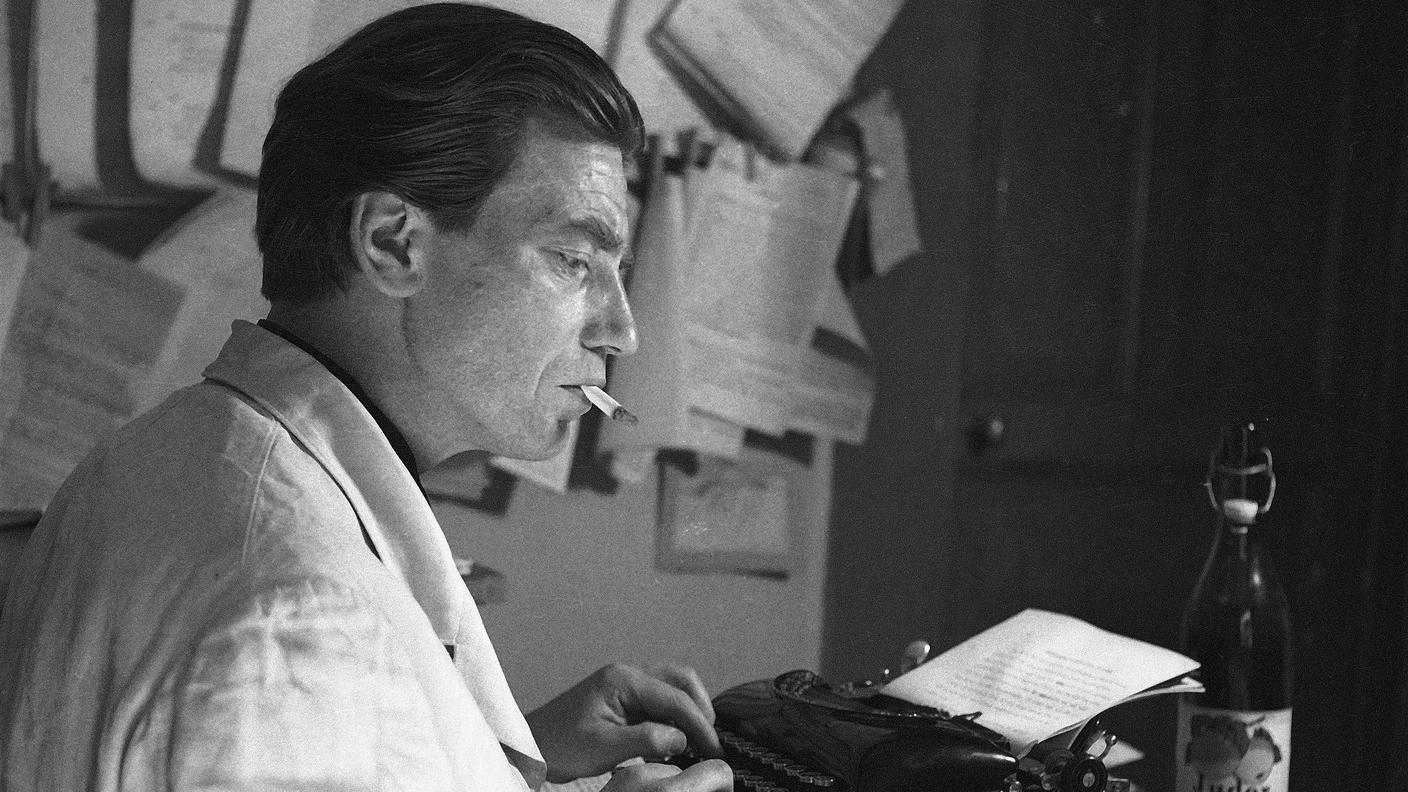

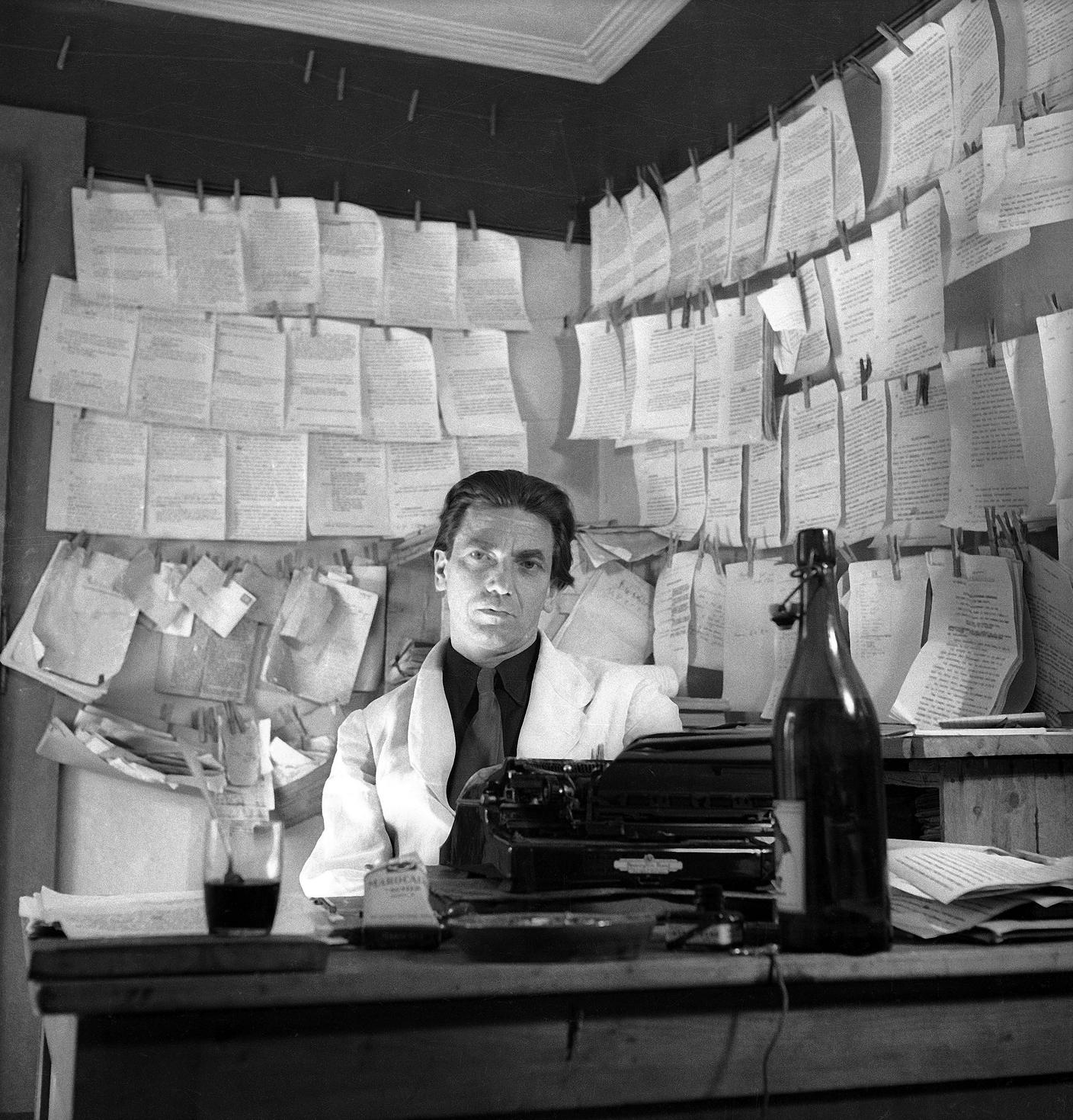

Ludwig Hohl negli anni Quaranta

Una riscoperta sarebbe dunque doverosa, perché Ludwig Hohl è conosciuto (ma forse sarebbe meglio dire: misconosciuto) soprattutto come l’outsider un po’ mattoide che ha trascorso gran parte della propria vita in uno scantinato di Ginevra, appendendo i fogli sui quali scriveva ai fili per il bucato. È una bella immagine, molto romantica e “alternativa”, ma forse è giunto il momento di (ri)scoprirlo e valutarlo per ciò che è stato veramente: uno dei più grandi scrittori svizzeri del Novecento. Anzi, come diceva il suo fraterno amico Dürrenmatt, forse il più grande, senza dubbio il più originale. Lo stesso Dürrenmatt non ha mancato di spiegarne il motivo: «Hohl è essenziale, noi siamo accidentali; noi mostriamo la realtà, lui la definisce».

Lo scantinato di Ginevra, al numero 4 di Rue David-Dufour, rimane uno spazio leggendario, quasi un luogo dell’anima e una coordinata esistenziale: una stanza spoglia, umida e disadorna, con una scrivania, numerose bottiglie di alcol, gli amatissimi gatti, una vecchia macchina per scrivere e fili da bucato dai quali pendevano centinaia e centinaia di fogli scritti con una grafia minuta e fittissima. Il pensiero corre ovviamente ai cosiddetti “microgrammi” del suo fratello spirituale Robert Walser, che ha trascorso quasi mezzo secolo di vita in una clinica per malattie mentali.

In effetti, c’è molto in comune tra i due: Hohl si chiude idealmente e concretamente in uno scantinato e in sostanza fa perdere le proprie tracce, Walser decide di «scomparire il più discretamente possibile», e nell’ambiente protetto della clinica trova la giusta e salvifica distanza da un mondo e una società che lo rifiutano (e che lui rifiuta).

Genio e follia

Moviola340 24.08.2024, 19:15

Sono entrambi uomini in fuga, con una sostanziale differenza che tuttavia è paradossalmente un punto di contatto: Walser sceglie il silenzio, mentre Hohl elabora e rimodella l’isolamento, la dignità e la grandezza della sconfitta in un’opera monumentale, scritta da una specie di “punto zero” che gli permette di calarsi nei normalissimi abissi della vacuità e del non-senso, nel tentativo di trovare un argine contro il tempo che passa ed erode le fondamenta dell’esistenza, in una teoria di giorni senza esito e senza speranze.

Ecco perché la frase Alles ist Werk, “Tutto è opera”, è un principio poetico ed esprime le credenziali stilistiche, gli spicchi simbolici e il senso più profondo della sua produzione: «Tutto è opera», perché ogni singolo frammento può essere utile per ricostruire la totalità perduta. Considerato all’interno di una simile prospettiva, Hohl merita di essere accostato sia ai grandi diaristi (i fratelli Goncourt, Amiel, Léautaud, Gombrowicz e Frisch, per citarne alcuni, ma si potrebbe ricordare anche il Thomas Mann “segretissimo” uscito dai diari postumi), sia ai cosiddetti “narratori totali” quali Musil e Broch (per rimanere in ambito germanofono), senza dimenticare il già menzionato Canetti, i cui aforismi danno precisamente l’idea di frammenti in cerca di una totalità.

Non deve quindi stupire che proprio Canetti, in uno dei suoi quaderni d’appunti dei primi anni Ottanta, gli abbia reso un bellissimo omaggio postumo, descrivendolo come «un uomo minuto e pallidissimo, quasi bianco, e vecchio». L’incontro avviene a Ginevra, nel febbraio 1978, in occasione di una lettura pubblica tenuta dallo stesso Canetti nella sala del palazzo che vide la fondazione della Croce Rossa Internazionale.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Robert-Walser-essere-apparire-o-scomparire--3245072.html

Al termine della lettura, una signora presenta Hohl a Canetti, che lo ricorda in questi termini: «Non avevo minimamente pensato alla possibilità di averlo tra gli ascoltatori, ma adesso mi dava una gioia particolare l’idea che appartenesse a Ludwig Hohl quella testa bianca che mi aveva incantato con la sua veneranda intensità». Hohl consegna a Canetti due biglietti scritti a mano, che contengono alcuni appunti presi a margine de La provincia dell’uomo. Sembra un apologo degno di Borges, perché esprime in poche righe la personalità di entrambi e il loro approccio sia alla realtà che alla scrittura: il mondo è una totalità infranta e (forse) perduta, i frammenti possono (forse) ricostituirla.

C’è un altro giudizio di Dürrenmatt molto illuminante: «Hohl mirava al tragico. Da qui anche il suo stile, fatto di frasi come scolpite nel marmo, che pretendono validità assoluta». È un giudizio che vale per ogni singola frase e perfino ogni singola parola di Hohl, che sembra davvero scolpita nel marmo e pretende una validità assoluta, più ancora: una verità umana in quanto poetica, e viceversa.

Da questo punto di vista, le Note si inseriscono con pieno diritto nel novero delle opere veramente imprescindibili del Novecento: una specie di “romanzo totale” che non possiede la struttura tradizionale di un romanzo, ma proprio per questo motivo illumina di una luce particolare, spesso violentissima, gli infiniti frammenti sparsi di una realtà disgregata.

Redatte prevalentemente tra il 1934 e il 1936, pubblicate originariamente in due volumi nel 1944 e nel 1954, le Note vennero riunite in un solo volume sul finire degli anni Settanta, anche se il testo definitivo (e ampliato nel corso dei decenni) risale al 1981, l’anno dopo la morte di Hohl. In bilico tra pensiero e poesia, tra il saggio, il diario e la narrazione, le Note si insinuano in ogni angolo della realtà per renderlo chiaro e comprensibile.

Hohl annota di tutto – riflessioni personali, sogni, esperienze, ricordi, incontri, giudizi (spesso molto appuntiti) sulla patria e altri scrittori, piccoli eventi, frasi solo apparentemente banali – perché tutto, a suo modo di vedere, merita di essere annotato e trasformato in massima o aforisma: tutto deve diventare segno, parola scritta, scrittura, “opera”. Il tentativo è assolutamente notevole, e non meno notevole è lo sforzo di comprensione e assimilazione della realtà nelle sue varie forme e declinazioni.

La grandezza di Hohl e la sua vibrante attualità consistono proprio nell’inevitabile fallimento del tentativo. È vero, infatti, che le Note ricompongono la totalità, ma si tratta di una totalità estrinseca e additiva, le cui varie componenti cadono fuori, per così dire, dall’intero che esse stesse contribuiscono a formare. Sembrerà forse un paradosso, ma è stato lo stesso Hohl a spiegare la causa e l’inevitabilità del fallimento: «Noi conosciamo attraverso i sensi. Ma qual è il senso di tutti i sensi, se non l’azione? Il punto più alto dell’azione, intesa come strumento e tramite sensoriale, è la scrittura, la registrazione, l’annotazione».

La scrittura diventa quindi una scrittura del mondo che fa esistere il mondo. Operando una variazione su un celebre verso del Faust di Goethe, si potrebbe dire: In principio è il Verbo in quanto Azione, o l’Azione in quanto Verbo. Eppure, quando le note finiscono e si esauriscono, quando si gira l’ultima pagina e si chiude il libro, ci si accorge o si ha la sensazione che qualcosa sia rimasto fuori. E questo “qualcosa” non è altro che la vita, definita più per sottrazione che per addizione (non a caso, è lo stesso tema de La salita e Sentiero notturno).

Così come la grandezza di Robert Walser sta nel silenzio, allo stesso modo la grandezza di Ludwig Hohl è da rinvenirsi in quella che si potrebbe definire la parola totale: il cui approdo, però, come nel caso del silenzio, è il nulla, la latitanza della vita e del suo significato. Il senso della scalata, nell’omonimo racconto, si dissolve nel confronto con la montagna, proprio come la ricerca di un senso si smarrisce nei labirinti della vita. Lo stesso discorso vale per il sentiero notturno, che non conduce da nessuna parte, perché nel buio non è possibile individuare una meta e nemmeno un cammino.

Lontanissimo, Ludwig Hohl, ma anche vicinissimo. Lo si potrebbe forse definire un contemporaneo del futuro o perfino un compagno di strada in un crepuscolo di apocalisse. Una cosa è comunque certa: in quello scantinato di Ginevra, oggi più che mai, ci siamo tutti.

Intervista a Friedrich Dürrenmatt

RSI Cultura 17.02.1969, 01:00