La ruggine non ha mai dormito durante tutti questi anni. E neppure Neil Young.

È sempre lì a fare ciò che sente vicino, personale o forse semplicemente necessario: e tanti saluti a qualunque tentativo di incasellarlo una volta per tutte. Era così quando ha cominciato, è così ancora oggi.

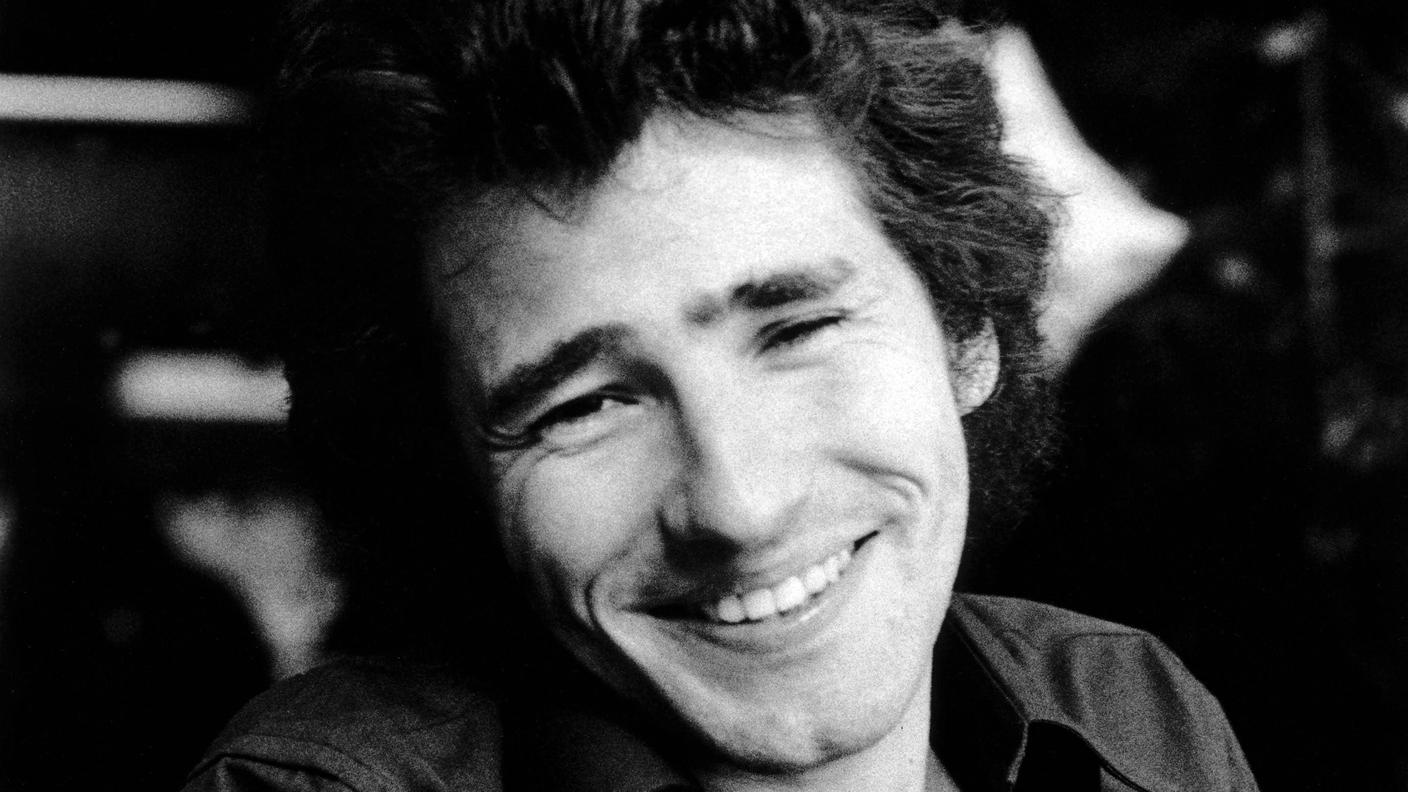

Cercare di spiegare chi è Neil Young (nato il 12 novembre 1945) forse è un esercizio sterile. In molti hanno citato spesso il verso di una delle sue canzoni, Powderfinger: “Think of me like as one you’d never figured”. Suona un po’ presuntuoso, pensare di non poter essere capito o immaginato, ma c’è del vero. Il cantautore, il rocker che precorre i tempi, lo sperimentatore che si commuove con il country…. L’attivista ambientalista che ama profondamente le vecchie automobili che ingollano benzina e sputano fumo. L’americano fino al midollo, lui che è canadese, nato a Toronto nel 1945, e che la doppia cittadinanza l’ha presa solo quest’anno diventando anche statunitense. L’autore che in Ohio denuncia il governo di Nixon per la strage alla Kent State University e che scrive canzoni d’amore semplici e perfette come Harvest Moon, che si entusiasma per Reagan e i valori di patria e famiglia ai tempi di Hawks & Doves e urla contro Bush Jr. in Living With War. E sì, ce l’ha avuta pura con Trump, tanto da ingiungergli di piantarla di usare le sue canzoni ai comizi elettorali.

Di sicuro Neil Young sa spiazzare. Esattamente come le uscite dei lavori che compongono la sua sterminata discografia di una quarantina di album “in studio”, quasi una ventina di live, raccolte e chi più ne ha più ne metta. Persino colonne sonore, per film di amici come Jim Jarmusch (Deadman) o della sua terza moglie Daryl Hannah (Paradox)… Arrivano a pioggia e certe volte è difficile capirne il senso, star dietro a tutto. Li butta fuori così, come capita. L’anno scorso esce Colorado, nuovo album con i suoi fedeli Crazy Horse e poi, dopo pochi mesi, come una pepita d’oro vomitata dalla terra emerge Homegrown, risalente a decenni prima e mai pubblicato. E, già che c'è, durante la prima ondata della pandemia, mette n rete le Fireside Sessions, realizzate a casa sua. Come se non bastasse, qualche giorno fa arriva Return to Greendale, il live del 2003 per l’omonimo album, una sorta di musical rock tra ecologia, lavoratori che si spezzano la schiena e amano il proprio Paese (pur criticandolo quando devono). Ne era nato pure un film, diretto da Young stesso con lo pseudonimo di Bernard Shakey.

Anche la sua carriera è stata tutta un saliscendi, un giro sulle montagne russe tra successi e insuccessi, crisi e rinascite, cambi di direzione repentini. Eppure è sempre lui, con quella acida voce nasale, con quella chitarra strapazzata senza troppi complimenti, con le sue ballate dolenti e il suo furore elettrico. Quando arriva a Los Angeles a metà degli anni Sessanta sono i tempi della psichedelia, del connubio tra folk e rock. Lui e il suo amico Stephen Stills con i Buffalo Springfield fanno la loro parte per diffondere quel sound e quello spirito. Si sfasciano presto ma For What it’s Worth e Mr. Soul sono bellissime ancora oggi.

Fin dall’inizio Young è portato a fare più cose contemporaneamente. Mentre inizia la sua carriera da solista, raggiunge Stills nei Crosby, Stills & Nash che diventano Crosby, Stills, Nash & Young. C’è Woodstock, c’è l’album Déjà Vu (1970). Ci sono i canyon di L.A., Topanga e Laurel, fulcro della sregolata vita artistica di quel periodo, quei canyon di cristallo dove i suoi amici si perderanno come canterà lui anni dopo in Thrasher e dove conoscerà la prima moglie Susan Acevedo. Sarebbe già abbastanza per molti. Ma Neil Young ha appena cominciato il suo viaggio e il futuro gli sorride.

C’è già tantissimo di quello che si porterà dietro fino a oggi. Ci sono i Crazy Horse, la sua band storica, con cui incide Everybody Knows This is Nowhere (1969) il secondo lavoro da solista dopo l’album che porta il suo nome. Sono gli anni di ballate struggenti come Old Man, spirito country e chitarre ruvide ed elettriche. Ci sono le canzoni dell’impegno, Southern Man e Alabama, a condannare il razzismo del sud degli Stati Uniti e a far nascere involontariamente l’immortale classico Sweet Home Alabama con cui i Lynyrd Skynird gli rispondono (ma alla fine Young e i ragazzi di Jacksonville erano fan gli uni degli altri). C’è il successo degli album After the Gold Rush (1970) e soprattutto di Harvest (1972) che con Heart of Gold incorona il Neil Young acustico. Ma lì dentro si agitano anche ombre, come The Needle and the Damage Done, sul lato oscuro del sogno hippie distrutto nelle droghe.

Sono ombre che si fanno pesanti a metà degli anni Settanta, quelli della prima grande crisi. La morte per overdose di Danny Whitten dei Crazy Horse e del roadie Bruce Berry, lasciano in Young segni profondi, insieme alla paralisi cerebrale di cui è affetto suo figlio Zeke, avuto dalla compagna Carrie Snodgress. Sono figli di quei tempi anche i disperati Times Fades Away (1973), On the Beach (1974) e Tonight’s the Night (1975), album conosciuti poi come la trilogia oscura. Ma dopo essere sprofondato nel dolore e nei sensi di colpa, Young, come farà spesso, si rialza. Zuma (1975) – quello dell’amara e suggestiva Cortez the Killer – Long May You Run (ancora con Stills, 1976) le atmosfere da saloon e country di American Stars ‘n Bars (1977) e Comes a Time, (1978), infondono nuove energie. Poi, è soprattutto Rust Never Sleeps (1979) a riportare Neil Young al grande successo. Aperto e chiuso dalle versioni speculari di My My, Hey Hey (Out of the Blue) e Hey Hey, My My (Into the Black), che rispecchiano fedelmente le due anime di Young, quella acustica e quella elettrica, con i Crazy Horse rumorosi, sporchi, imprecisi ed emozionanti.

Il sole splende, ma per poco. Ben, il figlio avuto dalla seconda moglie Pegi Morton (che gli darà poi una figlia, Amber Jean), soffre anche lui di paralisi cerebrale. Young da una parte cerca di stare loro il più vicino possibile, dall’altra si trincera nel lavoro per tenere a bada il dolore, sfornando per tutti gli anni Ottanta album schizofrenici. In quel decennio butta letteralmente fuori di tutto, dal country di Hawks & Doves (1980) al quasi metal di Re-Ac-Tor (1981), dal rockabilly di Everybody’s Rockin’ (1983) al rhythm and blues di This Note’s For You (1988) Ma sono soprattutto le pionieristiche folgorazioni elettroniche di Trans (1982) e Landing On Water (1986) a lasciare senza parole pubblico e critica. In realtà, questo interesse per la tecnologia è dettato anche dalla ricerca di un mezzo per comunicare con il figlio Ben, che non può parlare.

La sua nuova etichetta, la Geffen, insoddisfatta delle vendite, gli intenta una memorabile e ridicola causa per aver realizzato dei dischi “poco rappresentativi”. Non senza una certa ironia, lasciata la Geffen e tornato alla sua prima etichetta, la Reprise, Young realizza con loro Freedom (1989) – quello sì in linea con i lavori più applauditi – che con il suo trascinante Rockin’ in the Free World lo riporta al successo.

All’alba degli anni Novanta Young è ormai un’istituzione del rock. È un uomo del passato che ha visto e fatto di tutto, ma le nuove generazioni non solo non lo trattano come una cariatide d’altri tempi, ma lo amano e ne fanno un eroe. Viene soprannominato il “Padrino del grunge”, collabora con band come i Pearl Jam in Mirror Ball (1995), si porta in tour i Sonic Youth. Ma nella gioia di un rispetto meritato, c’è il dolore per la morte di Kurt Cobain dei Nirvana, che lascia nel suo biglietto d’addio un verso di Hey Hey, My My: "meglio bruciare che sbiadire". Un pugno nello stomaco che colpisce profondamente Young, che gli dedica Sleeps With Angels (1994). La ruggine non dorme mai, è sempre lì pronta a divorare tutto. Ma Neil Young non si ferma, continua a muoversi sulle sue lunghe gambe malferme, segnate dalla poliomielite avuta da bambino – solo uno dei molti problemi di salute che ha avuto, compreso un aneurisma che lo ha colpito nel 2005 – percorrendo a passi da gigante il suo cammino.

Chi era in Piazza Grande a Locarno nell’estate del 2013, si ricorda l’infinita, distorta cacofonia con cui terminava Walk Like a Giant, brano tratto da uno degli album più belli di Neil Young nel nuovo millennio, il doppio Psychedelic Pill (2012). Lo sia ama anche così, quando si perde in indulgenti e logorroiche cavalcate rumoristiche che non finiscono mai: perché sono reali, sono vere. Non è cibo precotto.

Neil Young è tante, tantissime cose. Il mostro sacro del rock, l’uomo che quella camicia di flanella la indossava prima che andasse di moda, il fanatico dei trenini elettrici con cui ha riempito il suo ranch Broken Arrow, quello che ha raccolto fondi per gli agricoltori d’America e dedicato tempo, soldi ed energie a fondazioni benefiche per i bambini colpiti da disabilità. Il contestatore, l’hippie, il patriota. Provare a definirlo è un esercizio sterile, dicevamo. Ma forse dietro a tutto questo la verità è più semplice, è quella di un uomo che risponde con il cuore e la testa a ogni situazione, senza affidarsi a ideologie, preconcetti o aspettative. Uno per cui, ora come allora, vale la pena mettercela tutta per continuare a fare rock in un mondo libero.

Tutti amiamo Neil Young

Clandestini per scelta 18.05.2014, 23:00

Contenuto audio