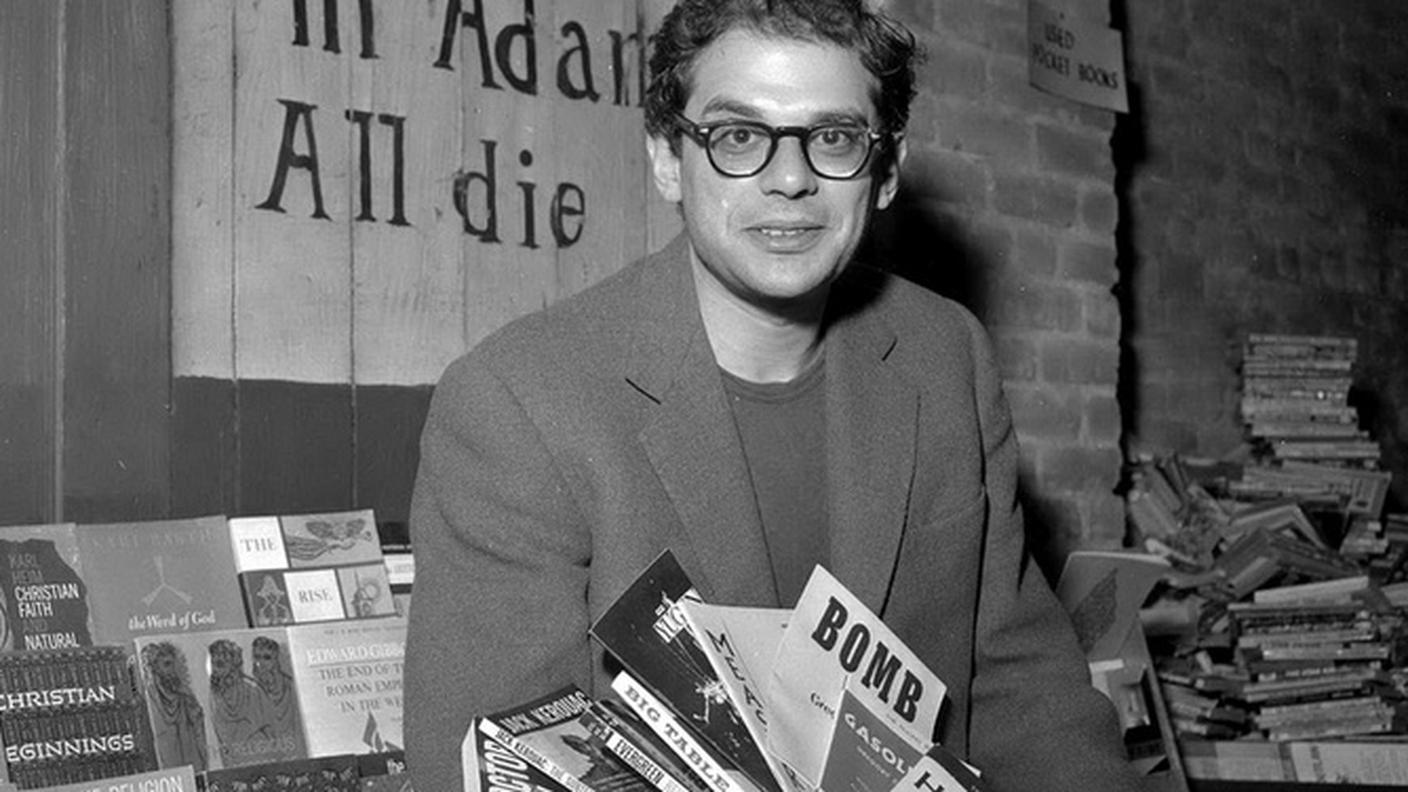

Cosa ci spinge a leggere un romanzo ambientato 4000 anni fa, tra le pietre di Stonehenge e le nebbie di un’epoca senza scrittura? Forse la promessa di un viaggio nel tempo. O forse, come ha dimostrato Ken Follett (in dialogo con il saggista Pier Luigi Vercesi) al Teatro Carcano di Milano davanti a mille spettatori, il bisogno di riconoscerci in storie che, pur lontane, parlano ancora di noi.

“Il cerchio dei giorni”

Laser 14.10.2025, 09:00

Contenuto audio

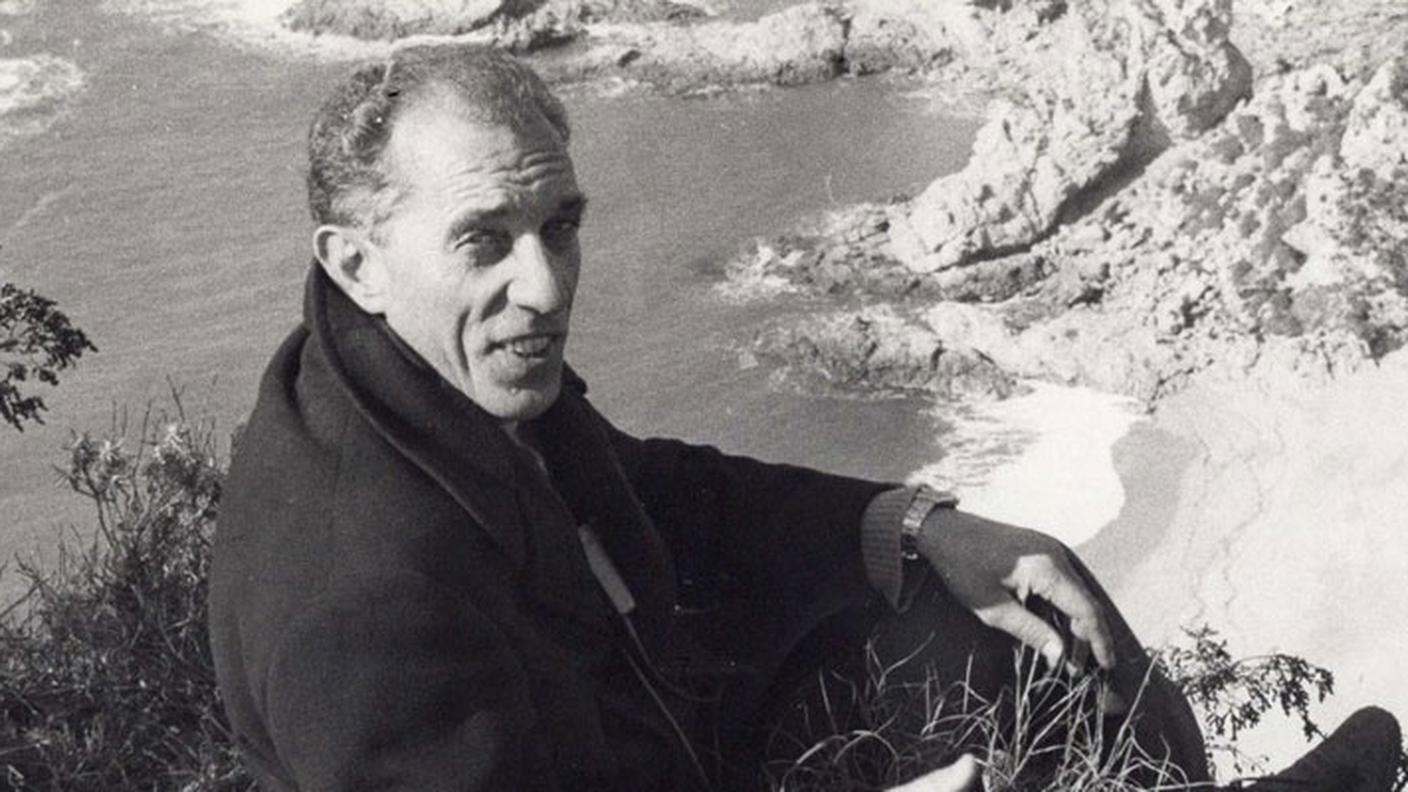

Il cerchio dei giorni, il nuovo romanzo dello scrittore britannico, è ambientato nell’età della pietra, ma non è un esercizio di archeologia narrativa. È un racconto di emozioni, potere, scoperta e identità. La protagonista, Joia, è una giovane sacerdotessa che si sente diversa, fuori posto, e che attraverso un percorso di crescita personale diventa guida e leader. In lei si riflettono le inquietudini di ogni tempo: il bisogno di appartenenza, la ricerca di sé, la tensione tra destino e scelta.

Durante l’incontro milanese del 12 ottobre, Follett ha raccontato come l’idea del libro sia nata proprio da Stonehenge, monumento enigmatico che ancora oggi sfida gli archeologi. Le domande senza risposta — chi lo ha costruito, perché, come — sono diventate per lui un terreno fertile per l’immaginazione. E così, dove la scienza si ferma, la narrativa avanza. Non per dare risposte certe, ma per esplorare possibilità umane.

Follett non è nuovo a queste imprese. Con oltre 200 milioni di copie vendute, ha costruito la sua carriera su un equilibrio raro: rigore storico e potenza narrativa. Ma Il cerchio dei giorni segna un passo ulteriore. Qui non si tratta solo di raccontare un’epoca, ma di immaginare l’origine stessa del pensiero, del linguaggio, della società. Il romanzo affronta temi come l’invenzione del calendario, la nascita dell’aritmetica, la scoperta di nuovi modi di pensare. E lo fa senza mai perdere di vista ciò che rende una storia avvincente: i personaggi, le emozioni, i conflitti.

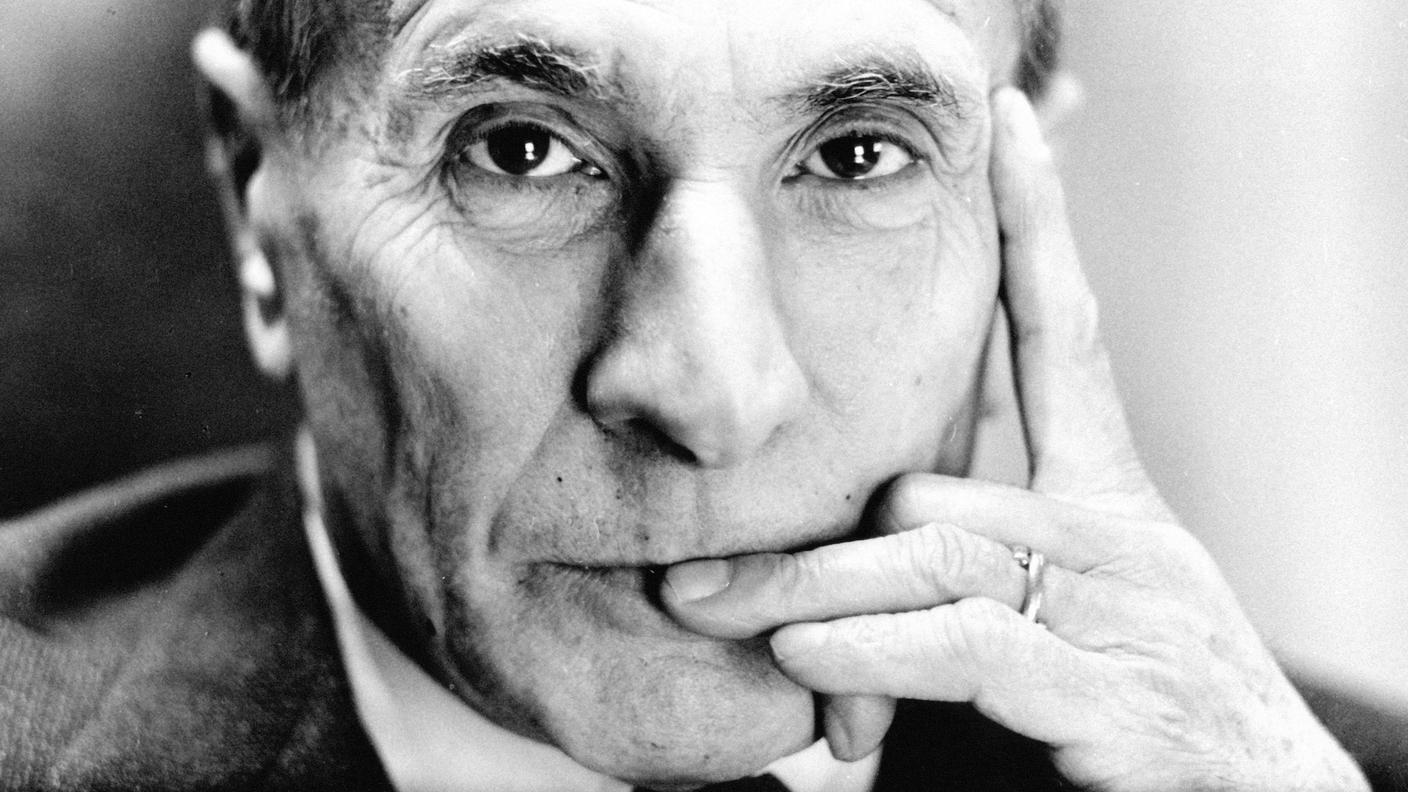

Per Follett, ciò che rende un romanzo efficace non è tanto l’epoca in cui è ambientato, quanto la capacità di far vivere al lettore le emozioni dei personaggi. La scrittura diventa così un atto empatico: non si tratta solo di narrare, ma di far sentire. Anche un villaggio neolitico, se attraversato da desideri, paure e relazioni, può riflettere il nostro presente.

Non c’è retorica nei racconti di Ken Follett, né illusioni romantiche. Il passato, nei suoi romanzi, non viene idealizzato: la violenza, la guerra, la paura sono costanti della storia umana. Ma proprio per questo, le sue narrazioni non si limitano all’evasione. Diventano strumenti per interrogare la nostra identità, per comprendere chi siamo stati e chi potremmo diventare.

C’è anche una riflessione amara, in tutto questo. Follett ha ammesso che la cosa più triste che ha scoperto studiando la storia è che non esiste un’epoca in cui l’umanità abbia vissuto in pace. Eppure, nei suoi libri, non manca mai una scintilla di speranza. Non quella ingenua del “tutto è possibile”, ma quella più concreta che nasce dalla resilienza, dalla solidarietà, dalla capacità di immaginare un futuro diverso.

In Il cerchio dei giorni, questa speranza prende la forma di una comunità che cambia, che evolve, che impara. E Joia, con la sua voce interiore e il suo coraggio, diventa simbolo di un’umanità che non si arrende. È forse questo il messaggio più forte del romanzo: che anche nei momenti più bui, la storia non è mai scritta una volta per tutte.

Scoprire cose nuove: è questo il motore profondo che attraversa ogni romanzo di Ken Follett. Non solo esplorazioni di epoche lontane o civiltà perdute, ma viaggi interiori che parlano anche di noi. La sua narrativa, infatti, non si limita a raccontare: ci accompagna, ci interroga, ci cambia. Perché la grande letteratura non ricostruisce soltanto il passato — lo illumina, e con esso illumina anche il nostro presente.