Quando è uscita, Black Mirror è stata una folgorazione. Tutti parlavano della serie antologica di Charlie Brooker. “Sembra un episodio di Black Mirror” è stata una frase entrata nel linguaggio comune in tempo zero.

Erano gli anni in cui si cominciava a capire che la tecnologia avrebbe preso un posto sempre più importante nelle nostre vite. Cominciavamo ad avere meno paura a utilizzare internet sugli smartphone; i “non aprire internet sul telefono altrimenti manderai la nostra famiglia in malora!” dei nostri genitori iniziavano a perdere forza. Facebook già da qualche anno stava gettando le basi del nostro utilizzo dei social network, YouTube aveva cambiato il modo in cui consumavamo contenuti video, Instagram stava crescendo, su Twitter avevamo assistito alla Primavera Araba. C’era la sensazione che qualcosa stesse cambiando – che internet stesse cambiando. Ancora non sapevamo se in positivo o in negativo.

Da questo terreno fertile, in Gran Bretagna nasce questa serie strana, con una prima stagione composta di soli tre episodi. Nel primo si parla del rapimento di una fittizia principessa del Regno Unito: Susannah. In cambio della sua liberazione, viene chiesto che il primo ministro Michael Callow consumi un rapporto sessuale con un maiale, in diretta nazionale. (Non svelo di più, nel caso qualcuno non avesse mai visto la prima stagione di Black Mirror. È sufficiente sapere che la critica di fondo è alla nostra disattenzione verso il mondo reale, ipnotizzati come siamo dagli schermi).

Basta un solo episodio per stabilire il tono e le tematiche di fondo della serie: un’opera satirica, in cui ogni episodio cerca di scavare nel nostro rapporto con la tecnologia. Spesso anticipando e prevedendo i tempi.

Nel corso dei suoi tredici anni di vita, alcuni hanno detto che Black Mirror ha perso un po’ di smalto. Le previsioni legate alla tecnologia si sono fatte meno incisive, i tentativi di staccarsi dalla satira fantascientifica per abbracciare altri generi narrativi, più frequenti. Stagione dopo stagione, l’anima della serie era sembrata perdersi. Ci sono stati diversi tentativi di cambiare la direzione che aveva preso, e la settima stagione uscita quest’anno sembra segnare un parziale ritorno alle origini. Il problema di fondo però è che forse siamo cambiati anche noi e il mondo, così gli argomenti sollevati dalla serie oggi suonano più come una descrizione del reale più che come previsioni del futuro. E allora, come ritrovare le sensazioni vissute con le prime stagioni, lo stupore, le riflessioni sul nostro rapporto con la tecnologia? Forse la letteratura ci può dare una mano. O almeno, a me l’ha data.

Nana Kwame Adjei-Brenyah

Nana Kwame Adjei-Brenyah, 2023

Uno degli autori che mi ha dato più vibrazioni “alla Black Mirror” è sicuramente lo statunitense Nana Kwame Adjei-Brenyah. Classe 1991, ha all’attivo una raccolta di racconti, Friday Black, che gli è valsa il PEN/Jean Stein Book Award nel 2019, e un romanzo, Catene di gloria, selezionato per il National Book Award for Fiction nel 2023.

Per scoprire questo giovane autore, consiglierei di cominciare dai racconti. Friday Black ne contiene dodici, che rappresentano bene la sua voce. Sono racconti satirici che esplorano temi quali il razzismo, il consumismo, le sparatorie nelle scuole e la violenza generazionale. Spesso con elementi surreali che ricordano un misto tra George Saunders (di cui è stato allievo alla Syracuse University) e la serie Atlanta di Donald Glover.

La tecnologia, nelle pagine di Friday Black, è meno centrale di quanto non lo sia in Black Mirror, ma comunque spesso presente. Il parallelismo con l’opera di Charlie Brooker si trova più nella spietatezza della critica e nei colori scuri delle trame, così come nell’impostazione speculativo/distopica delle vicende.

Il primo romanzo di Adjei-Brenyah, Catene di gloria, lo consiglio a chi ha già letto e apprezzato i racconti brevi. Ecco l’idea di base: un futuro non troppo distante in cui in cui le carceri statunitensi sono state privatizzate, e ai criminali con pene superiori ai venticinque anni viene offerta la possibilità di partecipare a uno show televisivo – chiamato, appunto, Catene di gloria – che prevede scontri mortali tra i partecipanti.

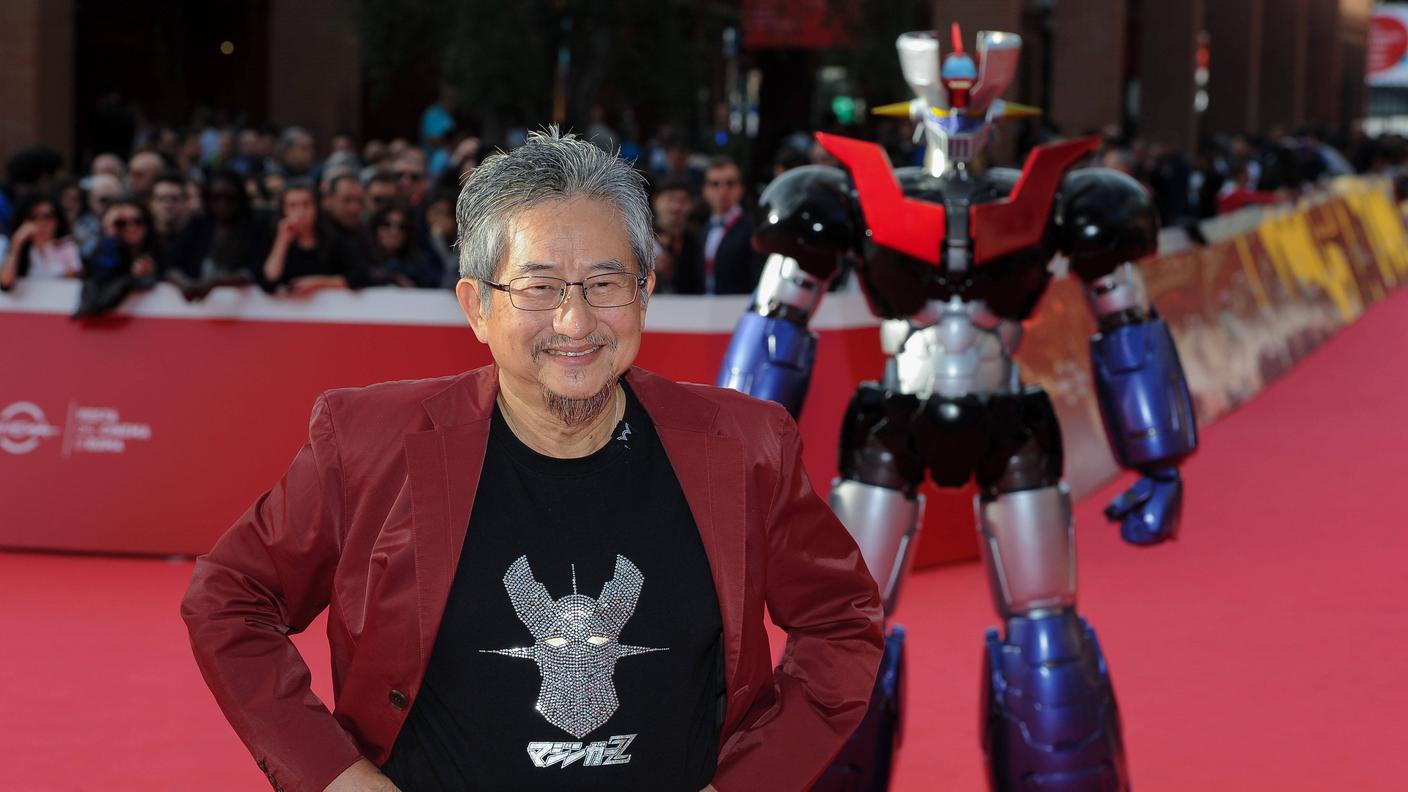

George Saunders

George Saunders, 2018

Il secondo autore che consiglio è il già citato George Saunders, uno dei maestri contemporanei: non solo di Adjei-Brenyah, ma più in generale del racconto breve statunitense. Vincitore del Man Booker Prize nel 2017 con il suo unico romanzo, Lincoln nel bardo, Saunders è stato spesso paragonato a Kurt Vonnegut per la carica satirica dei suoi testi. Anche nel suo caso, più che il romanzo consiglio due raccolte di racconti: Nel paese della persuasione e Dieci dicembre.

Molti dei racconti di Saunders trattano dell’assurdità del consumismo e del ruolo dei mass media nella società contemporanea. Come in Black Mirror, i suoi personaggi sono estremamente umani e non è difficile empatizzare con loro.

Margaret Atwood

Non mi sentirei a posto con la mia coscienza se nella lista non includessi anche la trilogia MadAddam di Margaret Atwood, composta dai romanzi Oryx e Crake, L’anno del diluvio e L’altro inizio. In questo caso ci spostiamo nel genere della fantascienza post apocalittica e distopica, immersi nelle estreme conseguenze dell’ingegneria genetica. Come spesso accade con i romanzi dell’autrice di culto canadese, affrontiamo un viaggio a ritroso per capire cosa sia successo, in un presente narrativo che ci appare fin dalla prima pagina come survivalista.

La trilogia della Atwood condivide con Black Mirror la critica alla società in cui l’immagine diventa uno dei valori più importanti, quella a un’evoluzione tecnologica che smette di porsi delle domande etiche, accecata dalla sete del possibile più che regolamentata dalla ricerca del giusto.

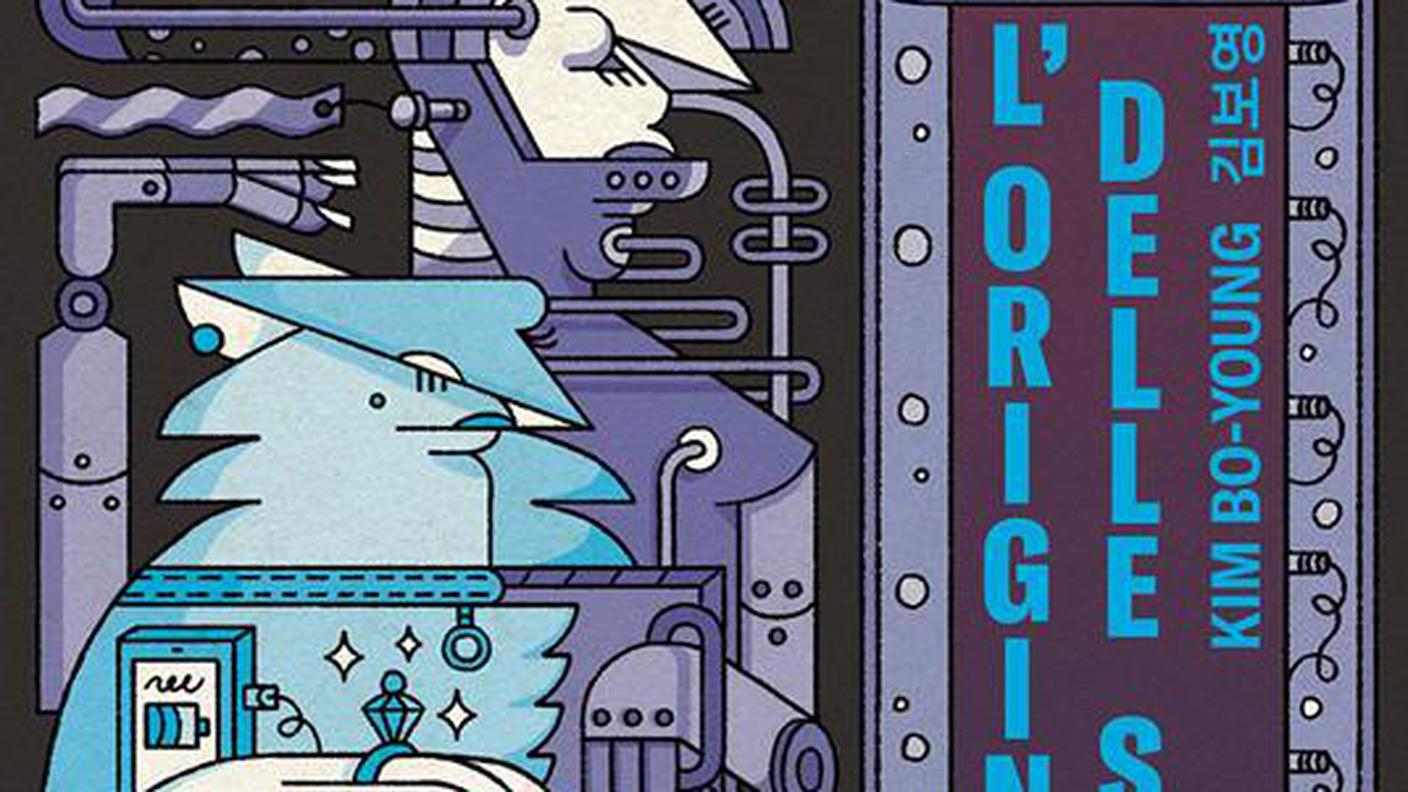

Kim Bo-young

Spostandoci dal continente americano a quello asiatico, merita sicuramente una menzione la raccolta di racconti L’origine delle specie di Kim Bo-young. L’autrice nata nel 1975 è un nome di rilievo da anni per la fantascienza sudcoreana, grazie a storie che spesso sfociano nel mito e nel fantastico.

“L’origine delle specie”

Alice 02.12.2023, 14:40

Contenuto audio

Sebbene in molti racconti possa sembrare l’autrice più distante dal mondo di Black Mirror, mi sono spesso trovato a provare sensazioni di smarrimento simili leggendo la sua opera: Kim Bo-young condivide con la serie TV la capacità di sovvertire le aspettative del lettore e creare uno straniamento che porta a vedere la realtà sotto una prospettiva diversa. Il racconto eponimo della raccolta ci porta in un mondo in cui non esistono forme di vita a base di carbonio, ma solo robot, che vivono la loro “vita” in una società ignara di cosa ci fosse prima di lei sulla Terra.

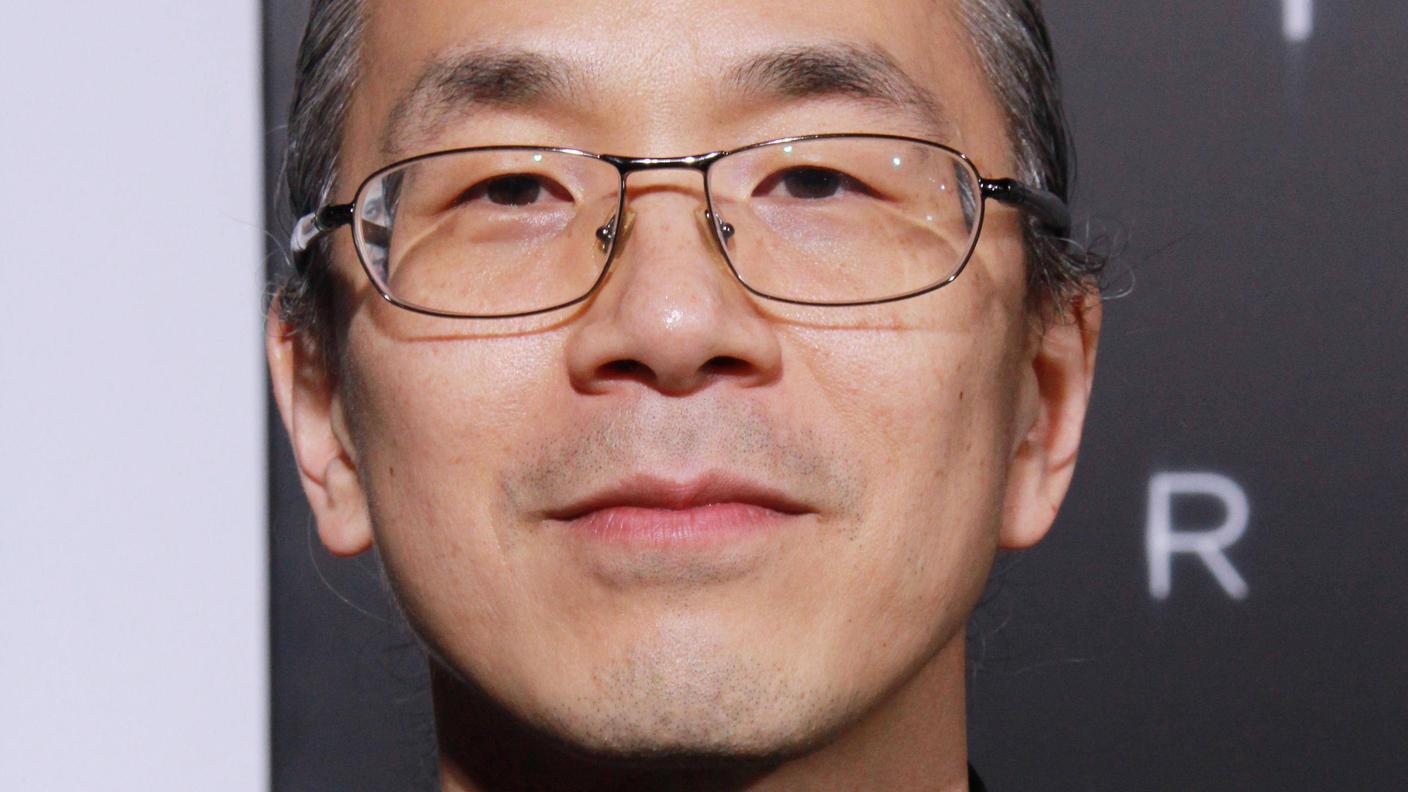

Ted Chiang

Ted Chiang, 2016

Ultimo – ma sicuramente non per importanza – un nome che i più avvezzi alla letteratura fantascientifica hanno sicuramente già incontrato: Ted Chiang. I suoi Storie della tua vita e Respiro sono due raccolte imprescindibili per gli amanti della narrativa fantastico-fantascientifica. Nel caso dell’autore statunitense, il legame con Black Mirror si mostra soprattutto nell’originalità tematica. Le sue storie, sempre profondamente umane, ci confrontano con i paradossi e le sfide che potremmo incontrare con le evoluzioni tecnologiche, trattate con estremo rigore scientifico e teorico, oltre che permeate di riflessioni filosofiche. Il suo racconto Storia della tua vita è stato la base del film Arrival di Denis Villeneuve.

Ci sarebbero altri nomi da menzionare, come quello della giapponese Sayaka Murata con i racconti di Parti e Omicidi o di Lin Hsin-hui, con il suo Intimità senza contatto, ma i primi quattro citati sono quelli che più di altri mi hanno dato quelle vibrazioni, che per farla breve definiamo Black Mirror. Spero che chiunque cerchi di nuovo quella stessa sensazione possa trovarla, oltre che davanti allo schermo, anche in qualche lettura. Almeno fino all’uscita della prossima stagione.

BANDERSNATCH

RSI Spam 02.01.2019, 01:00