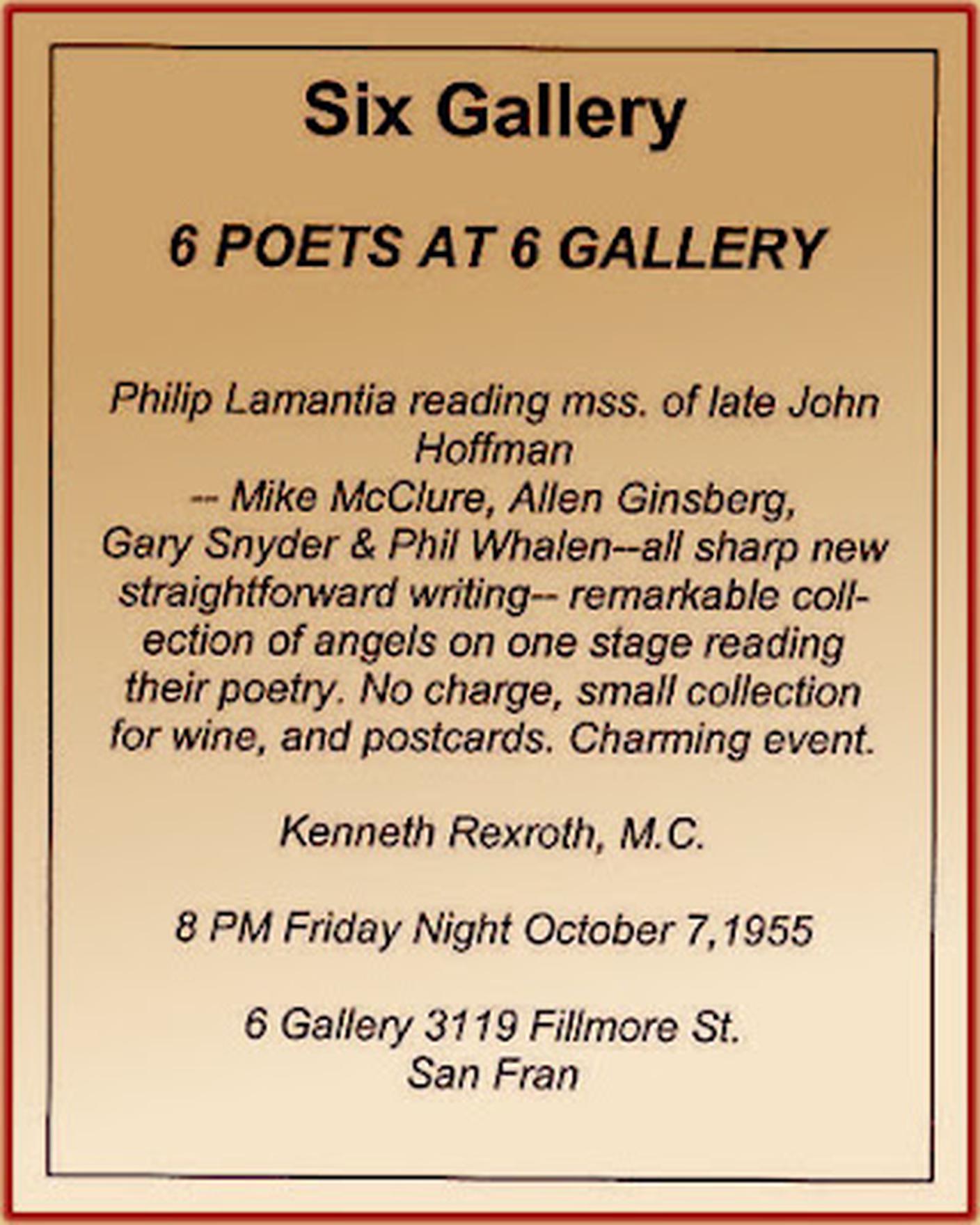

Il manifesto con cui si annunciò il reading poetico di Allen Ginsberg (7 ottobre 1955)

«Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte dalla follia, affamate, isteriche, nude, trascinandosi all’alba per le strade di negri in cerca di una dose rabbiosa...»: con queste parole, il 7 ottobre 1955 alla Six Gallery di San Francisco, all’epoca punto di riferimento per la comunità artistica e letteraria d’avanguardia della città, il poeta Allen Ginsberg (1926-1997) iniziò la prima lettura in pubblico del suo poema Howl (Urlo). Ginsberg in quel momento non immaginava nemmeno lontanamente di essere in procinto di segnare una data epocale non solo nella storia della poesia statunitense, ma anche in quella della cultura di enormi masse giovanili in tutto il mondo e per molto tempo a venire. A quella serata e a quel reading poetico, infatti, oggi si associano indelebilmente la nascita “pubblica” della Beat generation, nonché del movimento sociale che ne seguì, e di quella che venne chiamata San Francisco Poetry Renaissance, caratterizzata dal rifiuto delle convenzioni poetiche accademiche e dall’estremo sperimentalismo. Urlo era infatti la concretizzazione di una poesia nata dalla realtà e non dall’apprendimento accademico, «battuta a macchina all’impazzata in un pomeriggio, una triste enorme commedia di frasi selvagge, immagini insensate per la bellezza di astratta poesia della mente che continuava a correre facendo goffe combinazioni come l’andatura di Charlie Chaplin, lunghi versi come ritornelli di sassofono... », come raccontò lo stesso Ginsberg.

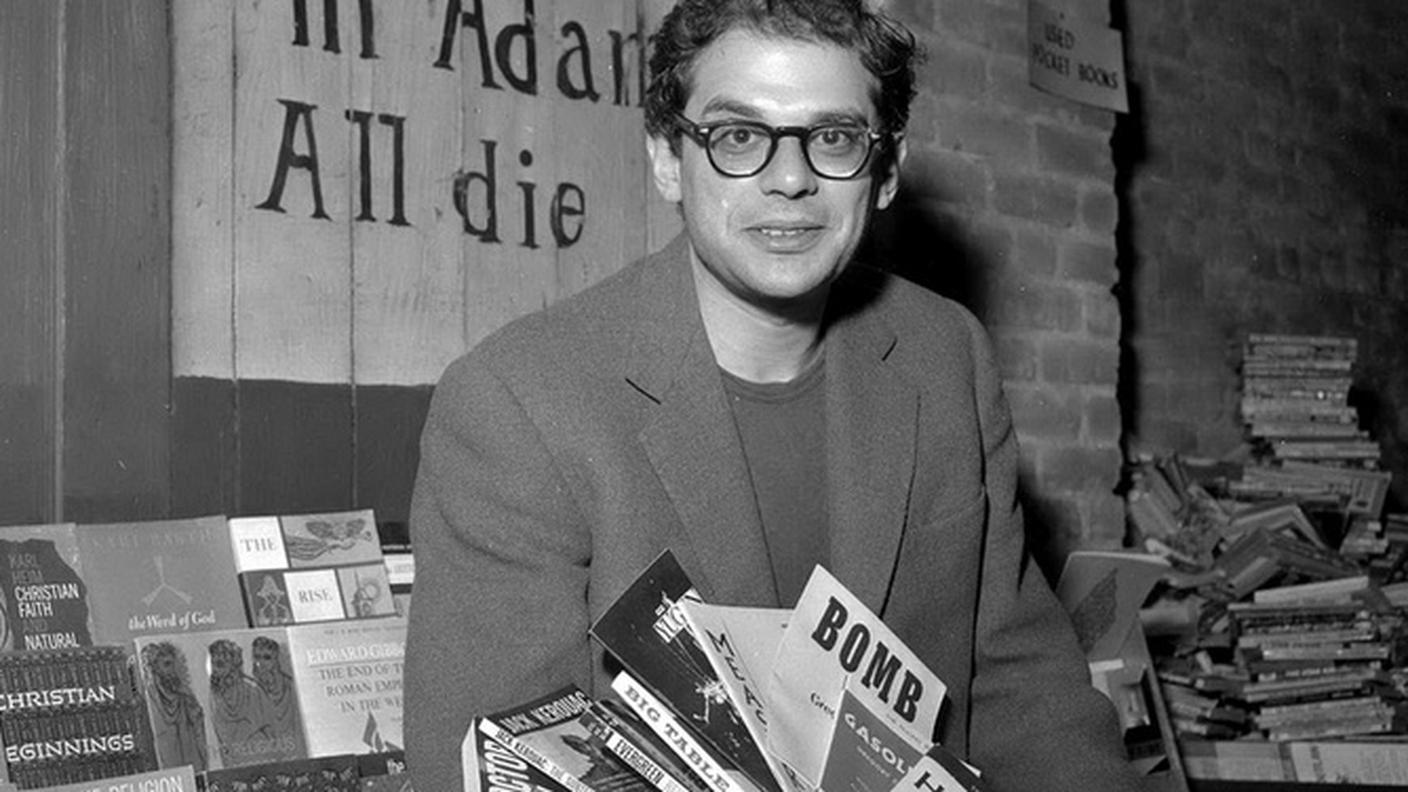

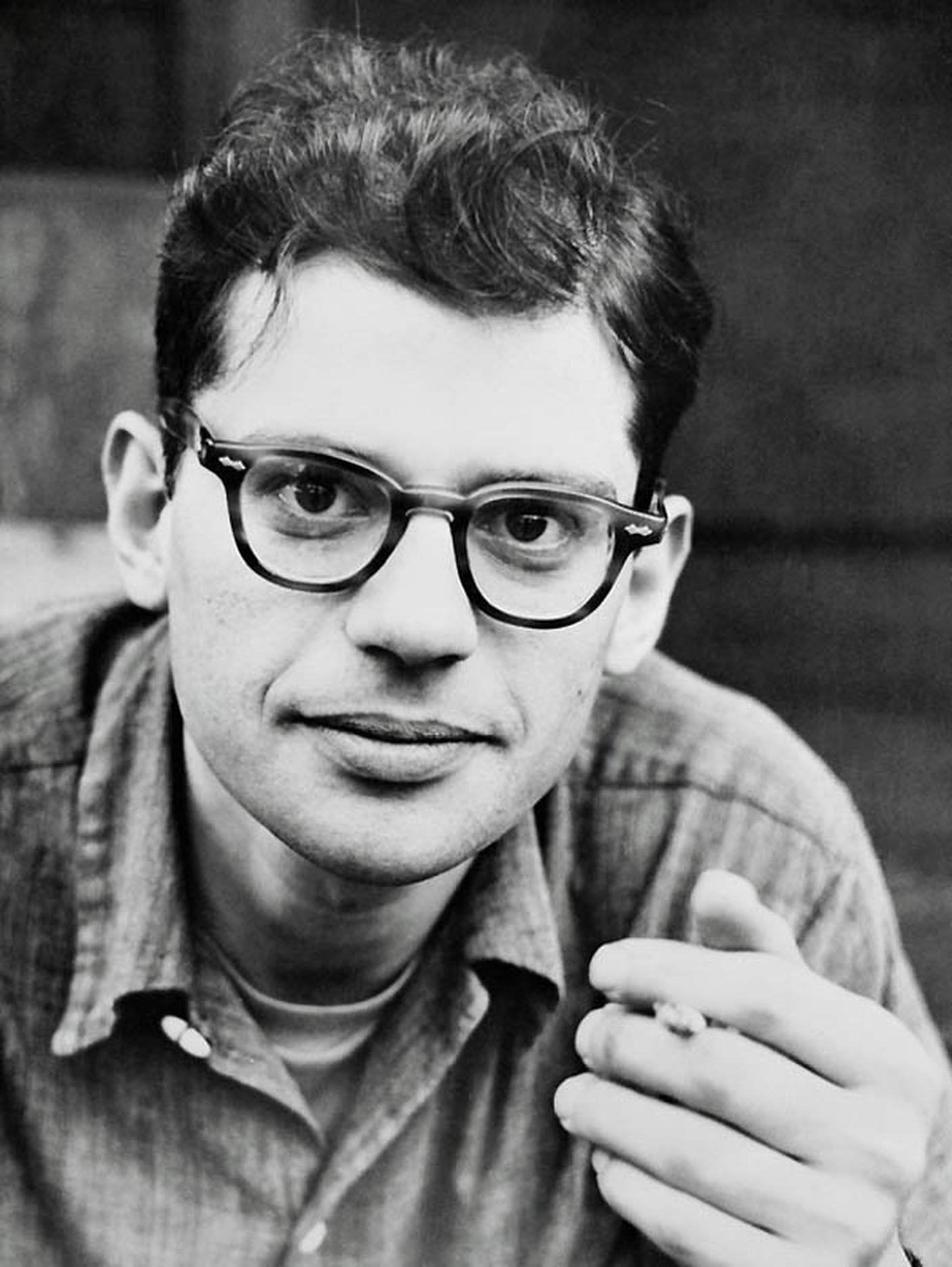

Allen Ginsberg negli anni Cinquanta

Al di là dell’immediatezza della sua composizione, in Howl, spiegò ancora il poeta: «Ci sono ritmi precisi che potrebbero venire analizzati come corrispondenti a ritmi classici greci, o alla prosodia sanscrita», il che dimostrò che i suoi testi, al di là della velocità di stesura, non fossero improvvisati, ma frutto di un’attenta meditazione e della profonda cultura di cui si era nutrito. In questo modo e con queste premesse, favorito dal consumo di mescalina e marijuana, come in un flusso di coscienza ininterrotto, il poeta compose un poema diviso in tre sezioni. In esse dipinse un quadro desolante degli Stati Uniti. Una nazione dove chi non trova un posto nel conformismo, si perde nella pazzia, nella tossicodipendenza e nella ribellione nichilista contro il Moloch («Moloch! Moloch! Solitudine! Lerciume! Bruttezza!...». Moloch (al quale è dedicata la seconda parte del poema), la figura del dio biblico che riceveva sacrifici umani è usata in Urlo per simboleggiare la società moderna. Moloch per Ginsberg era infatti il capitalismo, la guerra, la tecnologia, il conformismo ossia la macchina che macina e distrugge la creatività e la spiritualità.

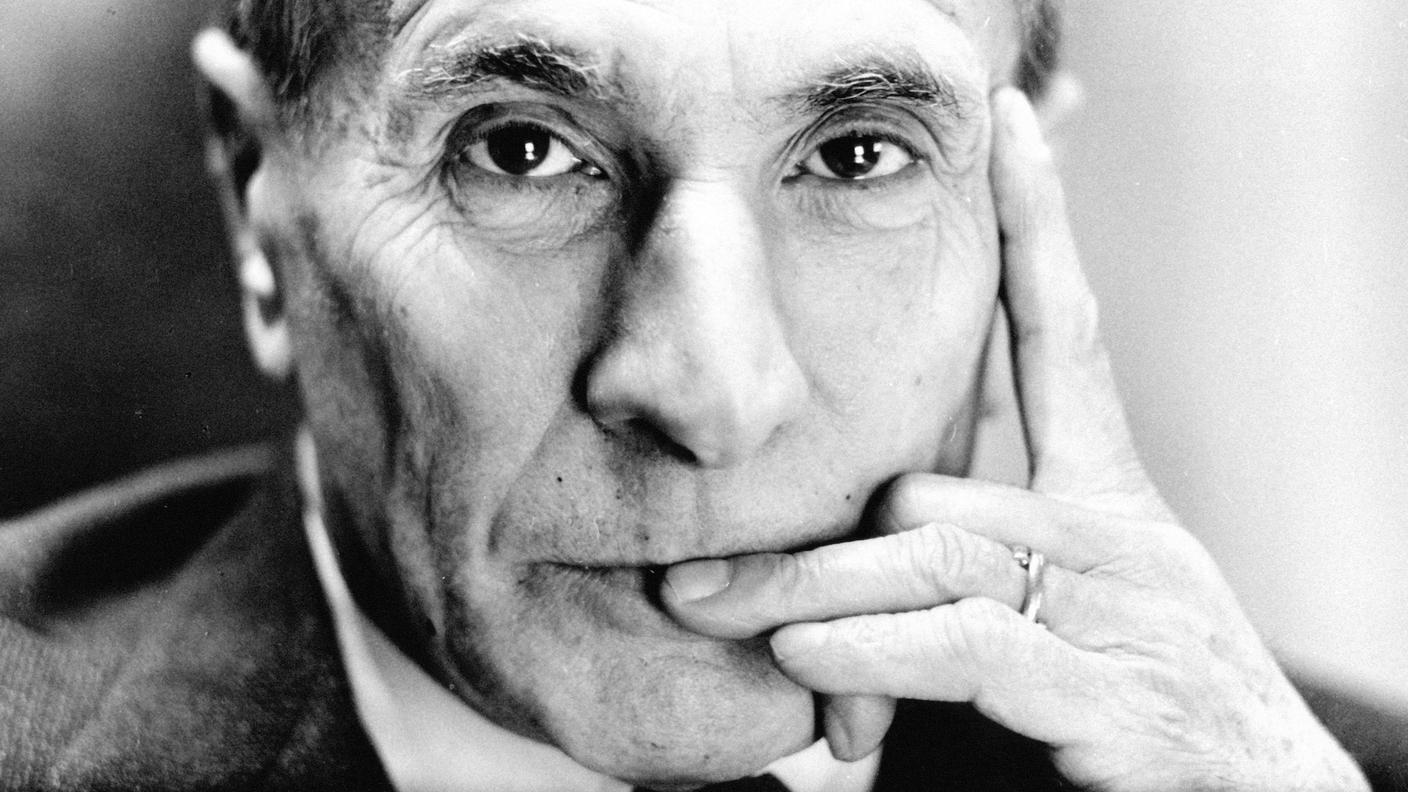

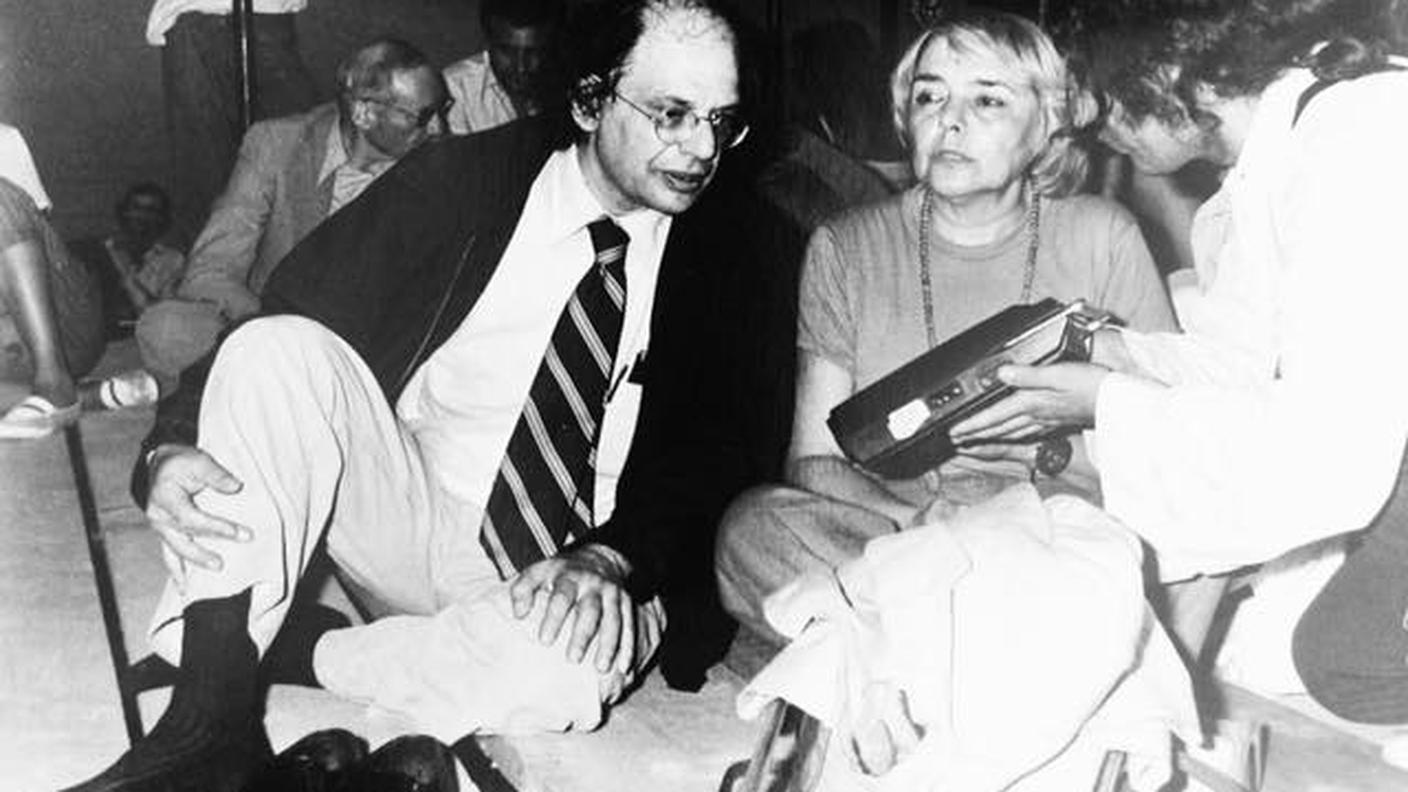

Fernanda Pivano e Allen Ginsberg nel 1979

Come spiegò Fernanda Pivano, amica e traduttrice del poeta, Ginsberg, facendo eco al poeta Walt Whitman (1819-1892), fece tutto ciò con un ritmo che imitava i battiti dalla musica jazz, del bebop e del blues, ottenendolo «attraverso l’uso di brevi parole monosillabiche, sequenze di nomi usati come aggettivi, ripetizione, reiterazione e allitterazione». L’America che Ginsberg descrisse, come racconta ancora Fernanda Pivano nell’introduzione a Juke-box all’idrogeno (la raccolta poetica pubblicata in Italia nel 1965), era quella del: «piccolo borghese americano, che si sente tanto sicuro e potente perché ha quell’automobile frigorifero lavatrice alloggio come tutti...». Non si deve dimenticare che gli anni ‘50 negli States furono un Giano bifronte: da un lato, un’era di grande prosperità economica, dall’altro, un’epoca di forte conformismo sociale e, sulla scia del maccartismo, di isteria anticomunista. In quella società la famiglia nucleare, la televisione e il consumismo erano i celebrati pilastri dell‘american way of life e chi non ci credeva veniva additato subito come nemico. Fu quell’America che si rivoltò contro Ginsberg.

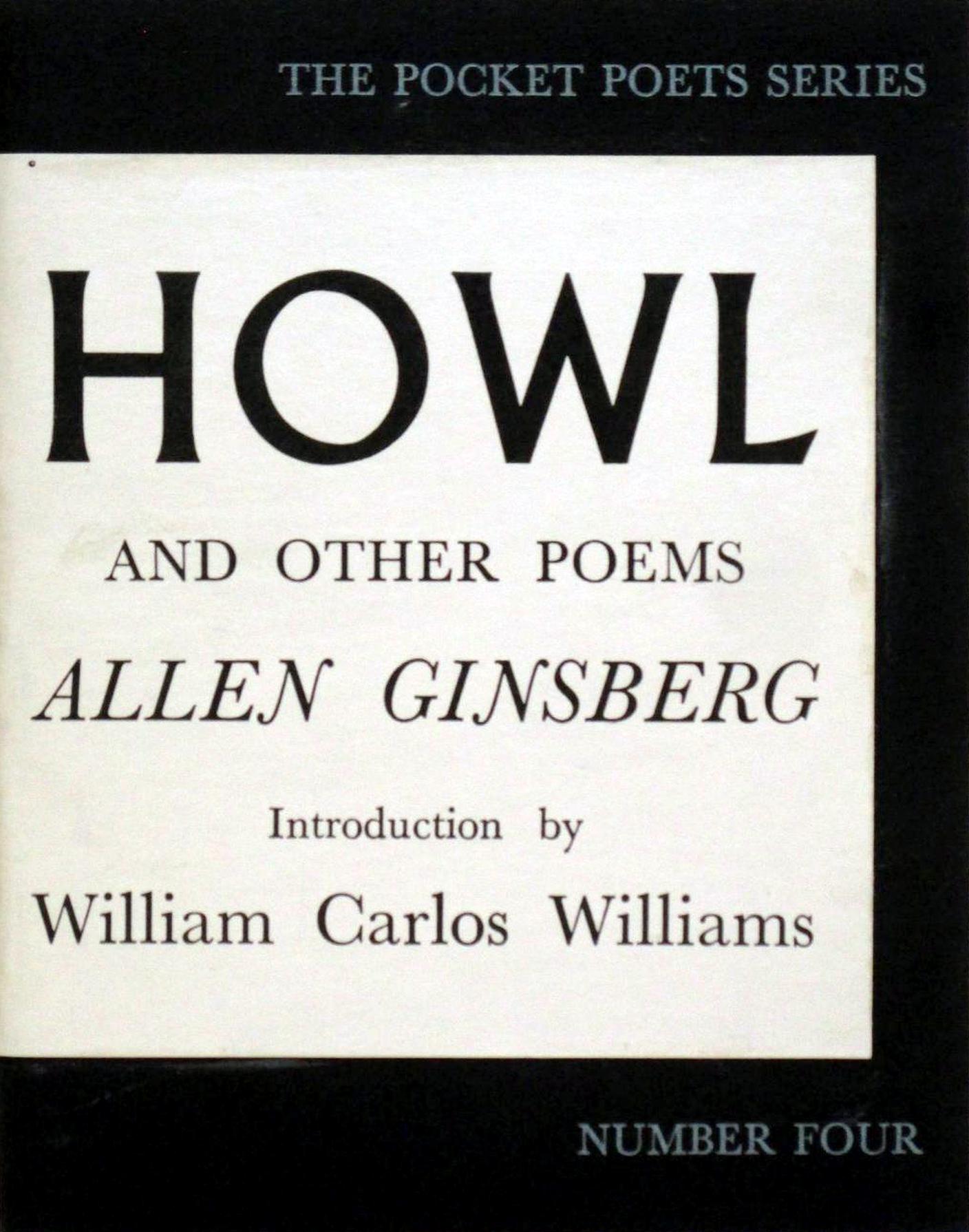

La prima edizione di Howl

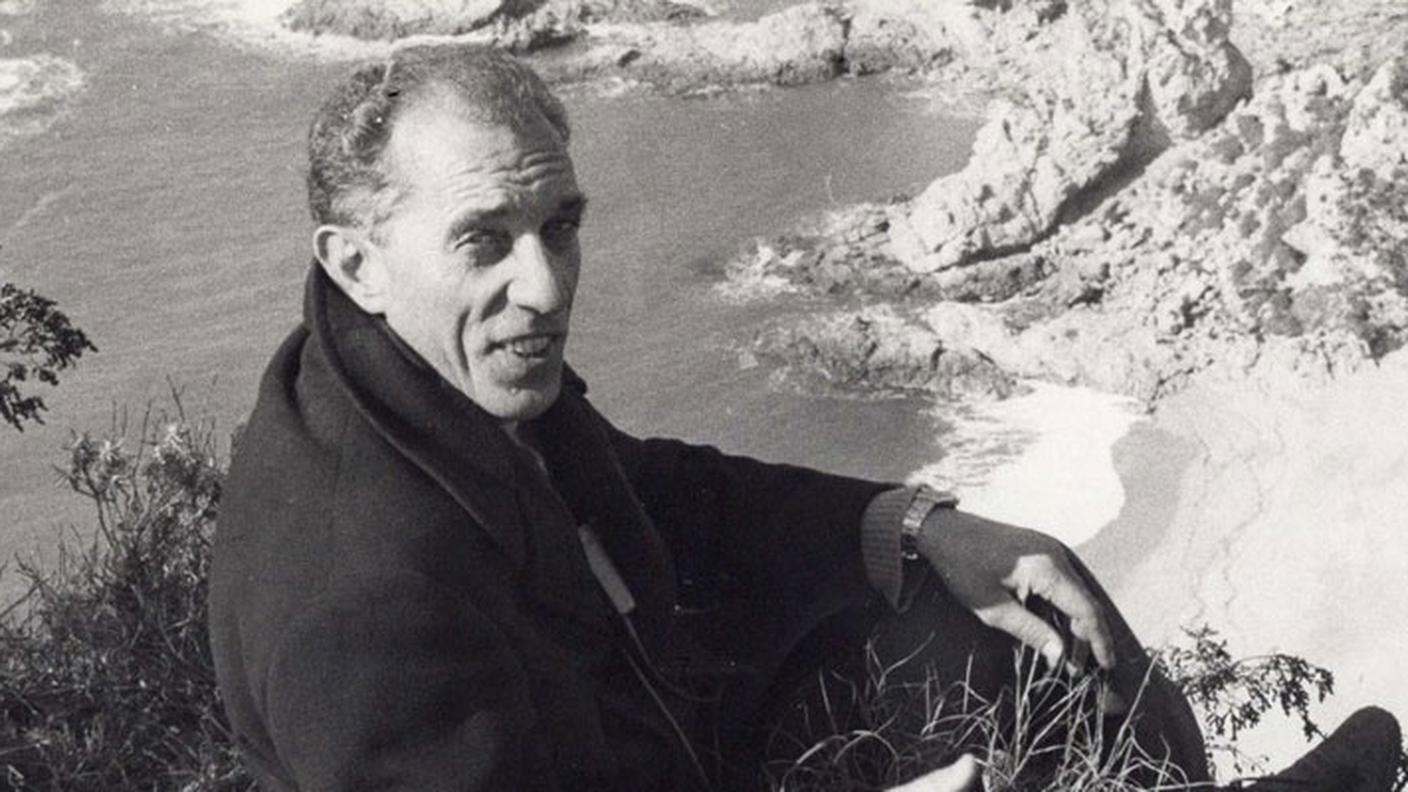

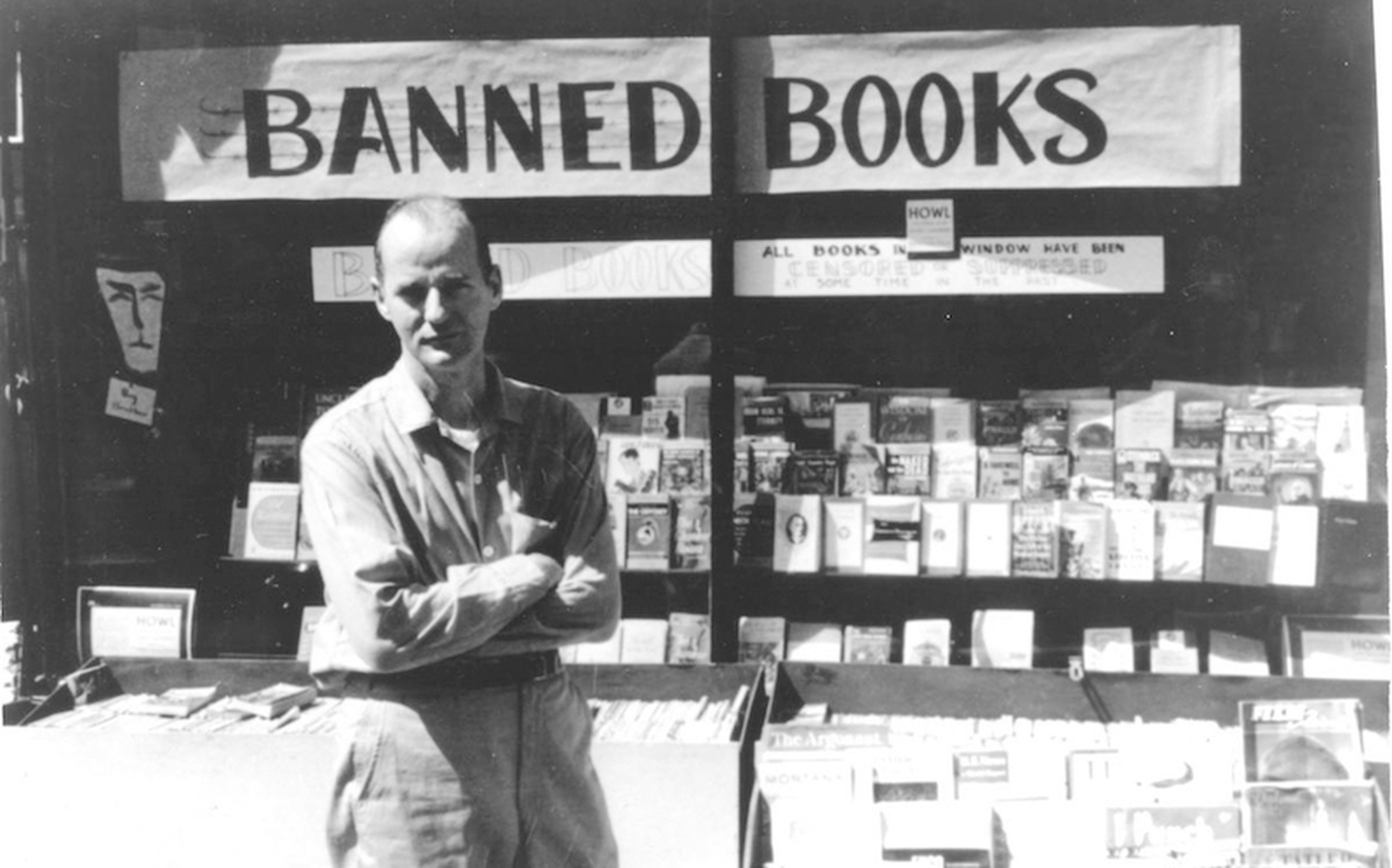

L’accusa era chiara: aver «volontariamente e lascivamente stampato, pubblicato e venduto scritti, carte e libri osceni e indecenti». A pronunciare queste parole in nome dello Stato della California nel Tribunale di San Francisco, fu il viceprocuratore Ralph McIntosh. Secondo il quotidiano San Francisco Chronicle, il viceprocuratore, descritto come un uomo «arcigno, devoto alla Bibbia e alle manette», in quelle giornate dell’agosto del 1957 dimostrò una particolare acredine verso l’imputato, l’editore, libraio e poeta Lawrence Ferlinghetti (1919-2021).

Lawrence Ferlinghetti, all’epoca del processo, davanti alla sua libreria City Light Bookstore di San Francisco dove esponeva libri vietati

La “colpa” di Ferlinghetti era quella di avere pubblicato e venduto il libro di poesie di 57 pagine intitolato Howl and Other Poems di Allen Ginsberg che, audacemente per l’epoca, oltre all’attacco ai modelli statunitensi, conteneva riferimenti espliciti all’uso di droghe e al sesso libero, etero e omosessuale (per quell’accusa l’editore fu addirittura arrestato il 21 maggio del 1957). Tutto ciò evidentemente non era piaciuto al procuratore che, oltre a cercare di esasperare Ferlinghetti chiedendogli il significato di ogni singolo verso del libro di Ginsberg, lo accusò esplicitamente di voler corrompere la gioventù portando disordine nella società americana.

Invece... il colpo di scena: «Honny soit qui mal y pense», cioè: sia svergognato colui che pensa male (la frase anglo-normanna, era il motto dell’Ordine della Giarrettiera, il più importante della cavalleria britannica). Con queste parole, il 3 ottobre 1957 il giudice Clayton Horn, tra gli applausi dei presenti, assolse Ferlinghetti e, contestualmente, Howl dall’accusa di oscenità, riconoscendo al poema un’importanza sociale e letteraria di alto livello. Identico giudizio, insieme a intellettuali, poeti e letterati di tutto il mondo che lo sostennero durante la causa, in Italia lo diede anche Giuseppe Ungaretti (1888-1970) che lodò Ginsberg anche durante gli incontri pubblici che condussero insieme nel 1967, definendo la sua poesia «atroce e piena di ardore», mettendo così in luce la grande sensibilità del poeta statunitense.

Sono trascorsi settant’anni da quella prima lettura di Howl, ma quell’urlo non solo non si è affievolito, ma anzi, nell’indecoroso incedere delle politiche trumpiane, sembra rinforzarsi ancor più di un tempo, diventando un potente e attualissimo grido di allarme.

Allen Ginsberg, "Urlo"

RSI Cultura 24.09.2018, 19:46

Contenuto audio