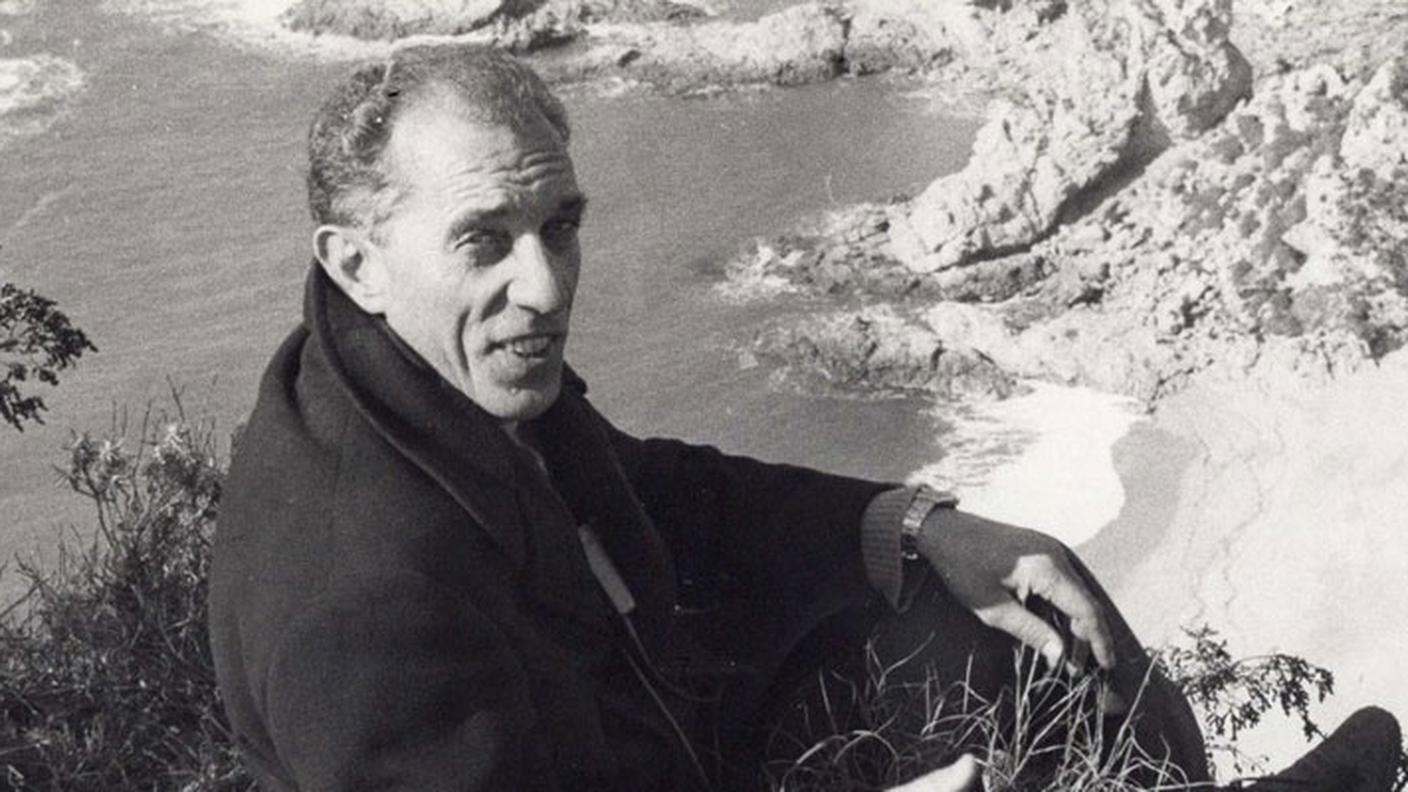

Giuseppe Berto, autore nel 1964, a cinquant’anni, de Il male oscuro, uno dei più grandi romanzi italiani del secondo Novecento (Mario Monicelli ne trasse nel 1990 un bel film con Giancarlo Giannini), si stava avviando verso la fatidica soglia dei sei decenni di vita quando nel 1973 diede alle stampe un libro strano, quasi indefinibile. Un libro che all’epoca, esattamente come la Modesta proposta per prevenire, straordinario e urticante pamphlet sull’eterna miseria italiana pubblicato nel 1971, fu in larga parte ignorato o comunque considerato minore, malgrado la vittoria del “Premio Bancarella” l’anno successivo.

Il libro si intitola Oh, Serafina! e l’editore Neri Pozza, esattamente mezzo secolo dopo la prima pubblicazione, lo ha meritoriamente riproposto nell’ambito di una complessiva riscoperta dell’opera narrativa di Berto, che rischiava davvero di finire nel dimenticatoio. Il motivo della poca considerazione di un libro come Oh, Serafina! (ma il discorso vale più o meno per tutta la produzione di un “irregolare” come Berto) è di facile spiegazione: perché proprio nel periodo dell’uscita del volume per l’editore Rusconi (notoriamente orientato a destra, almeno secondo le categorie e gli schematismi in vigore all’epoca), in un paese dove i “fascisti”, secondo il pungente giudizio attribuito ad Ennio Flaiano, si dividevano (si dividono?) in due categorie, “fascisti” e “antifascisti”, Berto si era provocatoriamente e coraggiosamente definito “afascista” (vale a dire, secondo le sue stesse parole, «fascista con un’alfa privativa davanti») e non si era allineato alle parole d’ordine e ai dettami ideologici che fissavano l’ordine del giorno, i temi e le coordinate del dibattito politico e culturale.

Nato (anche per questioni di denaro) come trattamento, poi come sceneggiatura cinematografica e infine trasformato in romanzo breve, Oh, Serafina! fu portato sullo schermo nel 1976 da Alberto Lattuada in un film con Renato Pozzetto nel ruolo del protagonista Augusto Secondo Valle e Dalila Di Lazzaro in quello di Serafina. La vicenda, ambientata nell’hinterland milanese («lì, dalle parti di Sesto»), in una zona che da campagna si stava trasformando in tignosa rognosa e cancerosa periferia industriale, si presta allora come oggi a molteplici chiavi di lettura: apologo, metafora, conte philosophique, satira dei costumi, critica dei guasti del capitalismo e della logica del profitto, favola ecologica.

Dalila Di Lazzaro, il regista Alberto Lattuada e Renato Pozzetto sul set del film "Oh, Serafina!"

Augusto Secondo Valle è l’erede e proprietario della “Fiba”, acronimo di “Fabbrica Italiana Bottoni e Aeroplani”, che però si è sempre limitata alla produzione di bottoni di madreperla (non di plastica, perché «l’umanità morirà sommersa dalla plastica», dice lo stesso Augusto Secondo). Ma soprattutto è una natura saturnina, malinconica e solitaria, e quindi un industriale molto sui generis, lontanissimo dal tipo socio-antropologico del “megadirettore” fantozziano e dai tirannosauri dei profitti e dividendi: più che il profitto (che non gli interessa assolutamente), ama le varie specie di volatili che popolano la zona verde che circonda la fabbrica, un grande parco dove prosperano alberi ed erbe di ogni tipo (ma ancora per poco, perché «la megalopoli s’infittisce e s’infetta», con le ciminiere «che eruttano veleni che oscurano il cielo»).

È su questo sfondo che Berto costruisce una tipica trama agrodolce da commedia all’italiana: il sognatore e sventato Augusto Secondo viene infatti circuito e sedotto dalla bellissima e procace operaia Palmira, che lo sposa per mero calcolo e poi lo spedisce in manicomio a causa delle sue presunte stranezze, in particolare perché Augusto Secondo avrebbe sottratto tre milioni di lire al bilancio della fabbrica per sostenere un’iniziativa dell’associazione “Italia Nostra” contro la pratica dell’uccellagione (nel passo in questione viene simpaticamente citato Giorgio Bassani, allora presidente dell’associazione). Sembrerebbe una condanna, in realtà è la salvezza per Augusto Secondo, che in manicomio trova una dimensione ideale e soprattutto incontra la giovane e bella Serafina, della quale si innamora. Nel frattempo, intorno alla “Fiba” il paesaggio muta sempre più velocemente: «Fabbriche e case, sempre più fabbriche e sempre più case, finché non ci fu più cielo né ci furono più stagioni, e gli uomini lavoravano molto dicendo ma che caldo boia ma che freddo boia, e la domenica si facevano due o anche tre ore di macchina per andare a vedere, quasi sempre in Svizzera, com’era fatta l’aria pulita».

L’oscurità del male

Geronimo 09.01.2019, 11:35

Contenuto audio

Serafina riconduce Augusto Secondo, parzialmente guastato dalla cosiddetta “civiltà”, a una specie di stato primigenio. È l’inizio di un amore travolgente e insieme la fine della storia, perché Augusto Secondo e Serafina vengono dimessi dal manicomio e si stabiliscono in una tenuta nella zona di Pavia, lontano da tutto e da tutti, in un autentico “ritorno alla natura” degno di Rousseau. Ma è proprio così? E’ davvero possibile un autentico “ritorno alla natura”? Parlando di Oh, Serafina! in occasione dell’uscita del libro, lo stesso Berto l’aveva definita una «fiaba di ecologia, di manicomio e d’amore», nella quale aveva espresso tutto il suo humour, «imparato con lunghe e dure sofferenze».

È una chiave di lettura in parte – e volutamente – fuorviante, perché il libro non è affatto fiabesco e consolatorio: il fin troppo classico happy end è ingannevole, Augusto Secondo e Serafina non sono la versione moderna di Dafni e Cloe, tutt’al più ricordano vagamente Filemone e Bauci. La loro fuga dai guasti del progresso – ed è questa l’attualissima intuizione di Berto, che in mezzo secolo non ha perso nulla quanto ad urgenza, impatto e suggestione – assomiglia alla fuga in un paradiso ormai perduto per sempre, perché la dimensione bucolica alla quale approdano è priva di tempo e di storia: una vita senza vita, irreale, astratta, più simile a un oscuro (e sempre più diffuso) destino che a una favola a lieto fine. Come dice Augusto Secondo al medico che gli ha diagnosticato un po’ frettolosamente lo stato di disagio mentale: «Se ho ben capito, non sta a lei dimostrare che sono matto, ma a me dimostrare che sono savio. Impresa dura per chiunque. Provi un po’ a immaginare se noi due ci scambiassimo il posto».

Si potrebbe dire che Oh, Serafina! è la continuazione con mezzi differenti ma con le medesime clausole stilistiche di un altro libro non meno strano e indefinibile, La fantarca, che Berto aveva dato alle stampe per i tipi di Rizzoli poco meno di un decennio prima, nel 1965, esattamente un anno dopo la pubblicazione de Il male oscuro e il doppiaggio delle “colonne d’Ercole” del mezzo secolo di vita. La fantarca fu accolto all’epoca come un libro tutto sommato inatteso da parte dell’autore de Il male oscuro, molto spiazzante anche sul piano formale (a mezza via tra narrativa pura, saggistica, teatro, nonsense alla Jarry e operetta) e apparentemente fantascientifico nella proposta complessiva. Riletto oggi, più che spiazzante, La fantarca ci appare un libro coraggioso, profetico e drammaticamente realistico.

Se proprio si volessero istituire paragoni, si potrebbero forse citare Il grande ritratto di Dino Buzzati e più ancora le Storie naturali di Primo Levi, pubblicate l’anno dopo da Einaudi e presentate dallo stesso Levi come un “divertimento fantascientifico”, nato dall’intento di mettere in luce il “vizio di forma” del progresso tecnologico. Ma le similitudini con La fantarca non vanno oltre, o al massimo vanno cercate nell’ambito della pura fantascienza, ad esempio in certe proposte di Lino Aldani, in particolare il racconto Trentasette centigradi, del 1963, lucidissima e terrificante prefigurazione di una società fondata su un malinteso e dittatoriale concetto di salute.

Comunque sia, rimane il fatto che il libro, esattamente come Oh, Serafina!, fu considerato di gran lunga minore rispetto alle opere precedenti di Berto. Alla sua fortuna non ha contribuito nemmeno l’omonima operetta – peraltro bellissima – su musiche di Roman Vlad e con libretto dello stesso Berto, prodotta e trasmessa dalla Rai nel 1966. Tuttavia, anche in questo caso, la spiegazione è piuttosto semplice: lontanissimo dal comodo e redditizio trogolo dell’“amichettismo”, imperante allora come oggi, Berto non si era allineato ai dettami ideologici che fissavano l’ordine del giorno in ambito politico e culturale. E poi era apprezzato come autore di romanzi più o meno direttamente autobiografici, sofferti e dolorosi, da Il male oscuro a La gloria passando per Il cielo è rosso, tutti strettamente legati alle esperienze che avevano segnato a fondo la sua vita, non da ultimo la ferita mai del tutto sanata del disagio mentale, mentre La fantarca sembrava configurarsi come una fuga dalle strettoie della realtà.

Formidabili quegli anni? Sì, no, ma, forse… La memoria, ci insegna Leopardi, abbellisce, inganna e nutre le illusioni, anche quelle retroattive. In un periodo nel quale il cosiddetto engagement era un attributo obbligatorio per conseguire la patente di nobiltà intellettuale, non c’erano gli strumenti (forse nemmeno la voglia, in ultima analisi) per capire fino a che punto il romanzo fosse invece tragicamente visionario e quanta tristezza si celasse dietro la parodia e il divertissement di molte sue pagine. Oggi invece gli strumenti ci sono, e con la giusta distanza critica si può tranquillamente parlare di Giuseppe Berto – soprattutto il Berto di Oh, Serafina! e La fantarca – come di un contemporaneo del futuro. Più ancora: un ideale compagno di strada in un crepuscolo di apocalisse.

Perché è proprio l’apocalisse, evocata in un periodo di generale e ingenuo ottimismo e differita in un ipotetico anno 2160, il tema di fondo de La fantarca. Berto immagina infatti che nel 2160 la Terra sia percorsa da un cosiddetto “Alto Muro” (fatto non già di mattoni, ma di «costosissimi e micidiali raggi gammaiota di tipo incrociato») che la divide in due blocchi, entrambi controllati da macchine, identiche in tutto eccetto che per la forma: quella delle terre occidentali è un triangolo, l’altra un quadrato. C’è tuttavia qualcosa che sfugge al pervasivo e colloidale dominio della pretta razionalità tecnologica: i “terroni”, come li definisce amichevolmente Berto. La questione meridionale, infatti, non è ancora stata risolta (e nemmeno seriamente affrontata), di modo che rimane un’unica scelta: spedire i 1347 “terroni” rimasti nelle zone meridionali dell’Italia sul pianeta Saturno, gigantesco, infido, sempre circondato da una fitta nebbia e soprattutto lontano, molto lontano. Una questione piuttosto attuale, si direbbe, soprattutto se letta in chiave metaforica e ovviamente non solo italiana.

L’impresa, se tale la si può definire, è accompagnata da subdoli slogan “psicopolitici” e gestita dal “Comitato per la Felice Evacuazione delle Aree Depresse”. Vale davvero la pena di riprodurne alcuni: «L’uomo ubbidente è padrone dell’universo!», «Noi stiamo vivendo nella felicità dell’avvenire!», «Il cittadino dell’Era cosmica è pacifico e contento!», non da ultimo: «La Statistica ha sempre ragione!». Loscamente euforizzati dalle «pillole timolettiche di eucatelcolina», generosamente dispensate e somministrate dalle «ragazze del “Comitato per la Felice Evacuazione delle Aree Depresse”», i “terroni” vengono spediti su Saturno a bordo di una vecchia e malconcia astronave, la “Speranza n. 5”, che parte in volo da Vibo Valentia verso il remotissimo pianeta.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/societa/Linganno-della-libert%C3%A0--1258886.html

Basterebbero questi presupposti, uniti al fatto che nel frattempo scoppia una guerra mondiale, per capire che ne La fantarca c’è ben poco di fantascientifico e anche poco da ridere, perché la supposta fantascienza vira subito in realtà e il comico vira subito in tragedia. Una tragedia, questa sì, tipicamente italiota, con tratti da commedia dell’arte, molto buffonesca, fatta di sabotaggi, ammutinamenti, clandestini a bordo, parole al vento, danze sfrenate, assurde baldorie, amorazzi ancillari, che si conclude col fallimento dell’impresa e il ritorno in Calabria dopo un atterraggio di fortuna. Lo humour fiabesco che tornerà poi in Oh, Serafina! e il fin troppo prevedibile lieto fine non devono trarre in inganno. Il libro non è affatto consolatorio, perché il ritorno dei “terroni”, come poi la tebaide di Augusto e Serafina nelle campagne del pavese, coincide con l’approdo in una dimensione vischiosa e gelatinosa, priva di tempo e di storia.

La morale è quindi evidente: siamo tutti “terroni” a bordo di una “fantarca” diretta chissà dove, senza nemmeno saperlo, ormai da tempo. O perfino da sempre, in una specie di eterno, noiosissimo e insensato ritorno dell’identico, come suggeriscono le ultime righe, che riprendono e svolgono il mito di Icaro (ma in filigrana anche di Ulisse, o almeno l’Ulisse di Dante), risolvendolo in un’urticante parodia. Difficile dire se siano le più belle scritte da Berto. Senza dubbio sono le più amare, profetiche, si vorrebbe quasi dire “umane troppo umane”: «Cento secoli dopo non esisteva più traccia della “Speranza N. 5”. Ma già, dalle parti di Creta, c’era un tizio che meditava di fabbricarsi delle ali di penne e cera, per salire in cielo». Invasioni, aggressioni, guerre, torture, massacri, illusioni si susseguono senza tregua. La “compagnia picciola” e il “folle volo”: l’uomo non impara mai. Come dice la frase di Herman Melville, che Berto ha posto opportunamente in esergo: «Comincio a credere che tutte queste chiacchiere sui viaggi siano un bell’imbroglio e che un uomo che abita in un guscio di noce viva in un piccolo universo in miniatura, e abbia ben poco da vedere al di là».