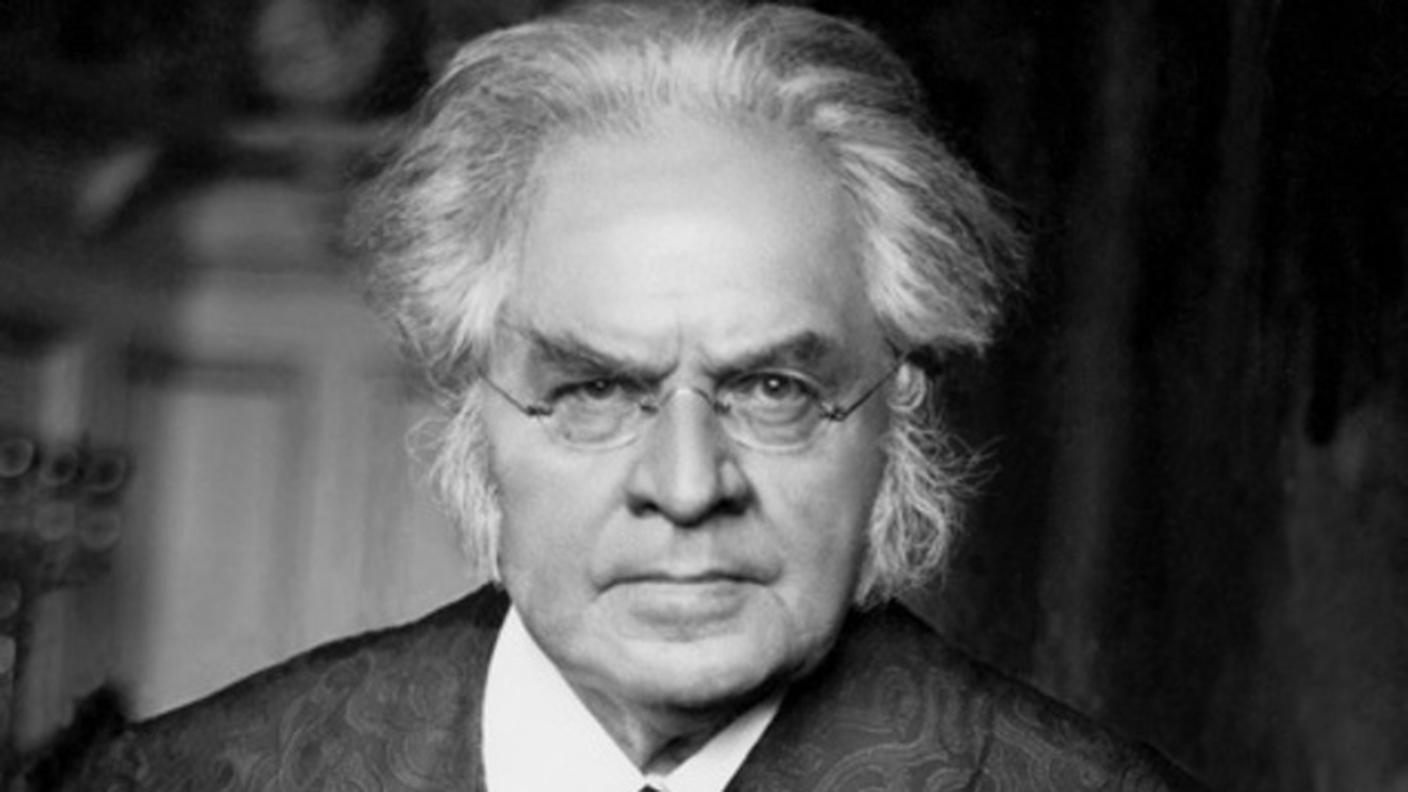

Alle nostre latitudini, come ovvio, capita raramente di ascoltarlo: in occasione di qualche visita di Stato, oppure prima di un incontro sportivo internazionale. E’ lecito quindi supporre che siano in pochi a sapere che le parole dell’inno nazionale norvegese -“Ja, vi elsker dette Landet”, (“Sì, noi amiamo questo Paese”)- furono scritte nel 1870 da Bjornstjerne Bjornson, il grande narratore, drammaturgo e letterato nato a Kvikne nel nord della Norvegia nel 1832, morto a Parigi nel 1910 e Premio Nobel per la letteratura nel 1903.

Bjornson è stato insieme a Ibsen il massimo rappresentante della letteratura norvegese dell’Ottocento. Il suo merito consiste soprattutto nell’aver sprovincializzato una letteratura ancora molto legata alle saghe e alla tradizione, dandole per la prima volta un autentico respiro europeo. Ma a differenza di Ibsen e altri grandissimi scrittori norvegesi come Knut Hamsun e Jonas Lie, Bjornson viene tuttora considerato un autore molto meno moderno, legato soprattutto all’idillio del paesaggio nordico e ignaro di quelle scissioni e quella profonda crisi culturale che è stata individuata e sviscerata proprio da Ibsen, Hamsun e altri scrittori scandinavi come lo svedese Strindberg e il danese Jacobsen. In questo giudizio c’è del falso, ma c’è anche in fondo di verità, perché Bjornson è stato effettivamente il poeta dell’idillio nordico.

Lo si nota in particolare leggendo “Synnöve di Solbakken”, che segnò il suo acclamatissimo esordio letterario a soli 25 anni nel 1857. Il romanzo prende il nome dalla protagonista, la giovane ragazza Synnöve del piccolo paese di Solbakken, e racconta la storia d’amore piuttosto dolciastra e convenzionale tra la stessa Synnöve e Torbjörn. Bjornson li descrive in questo modo: «Synnöve era alta e snella, con i capelli biondi, un bel volto radioso e calmi occhi azzurri. Quando parlava, sorrideva, e la gente diceva che era una benedizione essere sfiorati da quel sorriso. Torbjörn era invece di statura media, ben fatto, con capelli scuri e occhi blu, un viso dai tratti marcati e le membra robuste».

Quando Thomas Mann, sempre molto attento alle suggestioni provenienti dalla Scandinavia, parlerà nel “Tonio Kröger” degli “individui biondocerulei” dalle fattezze nordiche Hans Hansen e Ingeborg Holm e del loro rapporto immediato con la realtà elementare della vita, prenderà spunto proprio da questi personaggi di Bjornson, che sembrano quasi avvolti da un’aura magica. Nella “Synnöve di Solbakken”, infatti, la vita è una totalità organica, tutto è magia e incanto, la natura parla e ogni cosa ha un posto preciso in uno spazio perfettamente ordinato: «La betulla sorrideva con mille occhi su verso l’abete. Il pino se ne stava con muto disprezzo e drizzava i suoi aculei da ogni parte perché, come l’aria si faceva più pura e più fresca, quei miserabili riacquistavano le forze, si raddrizzavano e gli mettevano sotto il naso il loro fogliame fresco e verde. Ma non vi ricordate dove eravate quest’inverno?, diceva il pino, ondeggiando, sudando resina, nell’insopportabile calura».

L’idillio del Nord si profila con tratti ancora più marcati in uno scritto del 1869 intitolato “Una nuova rotta estiva”, pensato come guida turistica per gli abitanti delle grandi città europee, abbrutiti dai guasti della civiltà e dal progresso tecnico. Bjornson decanta con enfasi la natura incontaminata e ignara delle contraddizioni della storia: «Chi vuol vedere mare e aria e terra in lotta fra di loro, e gli uomini in lotta con essi, deve venire quassù. E dalla gente del luogo potrà averne esatte descrizioni. Sì, perché il racconto che l’abitante del Nord fa della propria vita e della propria natura appartiene agli aspetti migliori del viaggio. La sua fantasia è infatti educata dal pericolo e dalla solitudine, e conserva un legame di parentela con la natura».

Una lettura attenta, soprattutto delle righe finali, permette tuttavia cogliere qualche sottilissima crepa che solca la superficie dell’idillio, ma certo non si può dire che questo Nord descritto da Bjornson sia lo stesso Nord che si profila nelle pagine di Ibsen, Strindberg e Hamsun. Anche la descrizione di un altro “must” turistico come il sole a mezzanotte, pur letterariamente pregevole, sfiora le siepi minate del kitsch: “Quando una nuvola, scivolando, passa davanti al sole, viene bruciata in trasparenza, diventa rosso cupo, tanto da disegnarsi sopra il sole come una montagna o come un paesaggio. Ma quando la nuvola scivola nel cielo dai colori delicati, solo i suoi bordi si accendono, si fanno di un bianco o di un rosso incandescente, e intanto il cielo è di tutte le tinte, dal più violento rosso sangue fino all’indifferente bianco-grigio. Ma tutto ciò, in modo che non si può assolutamente mettere la punta di un ago in un punto e dire: ecco, qui un colore si muta in un altro”.

Si può quindi capire, almeno in parte, perché l’esacerbato e fumantino Strindberg, che pure agli inizi lo aveva considerato un maestro e un modello («Io e Bjornson ci siamo abbeverati alla medesima fonte»), lo avesse poi rimproverato di essere talvolta «più falso di un retore». Non bisogna del resto dimenticare che Bjornson, rappresentate ufficiale del “buon tempo antico”, aveva una concezione della morale molto diversa da quella di Strindberg, al punto che nel dramma “Un guanto” del 1883, in nome della parità tra i sessi, aveva raccomandato la castità prematrimoniale ai maschi. Strindberg, che la pensava in maniera esattamente opposta, rispose l’anno dopo con lo scandaloso ciclo narrativo di “Sposarsi” e i due non trovarono più modo di riconciliarsi.

La morte di Bjornson, il 26 aprile 1910, con tanto di funerali di Stato, suscitò una grande eco a livello internazionale: basti pensare che in Italia, alla Camera dei Deputati, la seduta in corso fu sospesa e il Ministro degli Esteri Antonino Paternò-Castello -un proprietario terriero siciliano, non uno scandinavista- tenne un lungo discorso commemorativo. Un secolo dopo, Bjornson è in larga parte dimenticato e la sua opera viene considerata poco presente, poco attuale, lontana o perfino lontanissima da una sensibilità come quella odierna, fatalmente segnata dagli orrori, dalle nefandezze e dalle grandi disillusioni del Novecento.

Ma c’è anche un altro Bjornson, lo scrittore che è riuscito a mostrare l’altra faccia dell’idillio, ed è questo Bjornson che merita di essere riscoperto e riposizionato. E’ il Bjornson, ad esempio, di uno straordinario testo teatrale come “Un fallimento,” del 1875, una cosiddetta “tragedia del denaro” che anticipa molti temi poi sviluppati da Ibsen nei drammi borghesi (in particolare “I pilastri della società”, “Il costruttore Solness” e “John Gabriel Borkman”), oppure di un racconto semplicemente perfetto come “Polvere”, del 1882, dove la grande natura nordica rivela per la prima volta, ma in maniera decisiva, il proprio tratto maligno, soprattutto nell’incidente durante una gita a cavallo che provoca la morte della giovane protagonista, meravigliosamente descritto da Bjornson in questi termini: «Forse era l’aria che si era smossa, oppure era giusto caduto l’ultimo fiocco di neve, quello che mancava perché un ramo si liberasse di tutto il sovraccarico. O forse era stato qualcuno a toccarlo. Il ramo vibrò e schizzò verso l’alto, e fummo avvolti in una polverosa foschia di neve. La pressione che seguì nell’aria fu così forte che prima due alberi, poi cinque, poi sei, dieci, venti, fra rombi ed echi nel bosco, si sbarazzarono del loro fardello di neve. Tutto il bosco tuonava e vibrava, lontano da noi, vicino a noi, ora a sprazzi, ora all’unisono, senza fine».

Qui la potenza evocativa della scrittura di Bjornson non è più al servizio dell’idillio. E lo è ancor meno nel testo teatrale “Al di là delle forze umane”, che rimane la sua opera più celebre e attuale. Nel 1883, lo stesso anno del già ricordato e trascurabile “Il guanto”, mentre il suo connazionale e amico-nemico Ibsen si stava calando negli inferni del salotto borghese con “L’anitra selvatica”, Bjornson diede infatti alle stampe un dramma a tinte forti, che rompeva in maniera radicale con tutta la sua produzione precedente. In un piccolo villaggio a picco su un fiordo si diffonde la voce secondo la quale il Pastore della comunità sarebbe dotato del prodigioso potere non solo di curare i malati, ma perfino di resuscitare i morti. In realtà nessun prodigio avrà luogo, ma questo spunto -poi ripreso anche dal danese Kaj Munk in “Ordet”, “Il Verbo”- permette a Bjornson di svolgere una serie di illuminanti considerazioni sul rapporto tra fede e ragione. La fede ha davvero bisogno di miracoli? E’ semplice autosuggestione oppure si può ravvisare la capacità di spingersi appunto “al di là delle forze umane”? Alla sua pubblicazione, il dramma venne letto come un’analisi dello scacco della religione al cospetto dell’allora imperante razionalità scientifica. Oggi, dopo il “secolo breve” del Novecento e in un’epoca di profondi dubbi e nuove incertezze e paure, lo si può forse leggere in maniera opposta, come un’analisi davvero molto lucida e profetica di una certa supponenza e arroganza del sapere scientifico ridotto a scientismo, e più ancora come una constatazione dello scacco della scienza al cospetto di tutto quanto non sia immediatamente riconducibile ai suoi parametri. Ecco perché Bjornson è così attuale: perché ha vissuto l’idillio con estrema intensità, stilizzandolo e perfino ideologizzandolo, ma con la medesima intensità ha individuato le crepe che allora ne solcavano la superficie e nel frattempo sono diventate voragini. Come dice il Pastore Bratt nel passo decisivo di “Al di là delle forze umane”: «Il vero pericolo è questo: in mancanza del vero, le persone si riducono a credere il falso».