Una semplice fiaba può cambiare il mondo? Un libro ci fa credere, e sperare, che sia possibile.

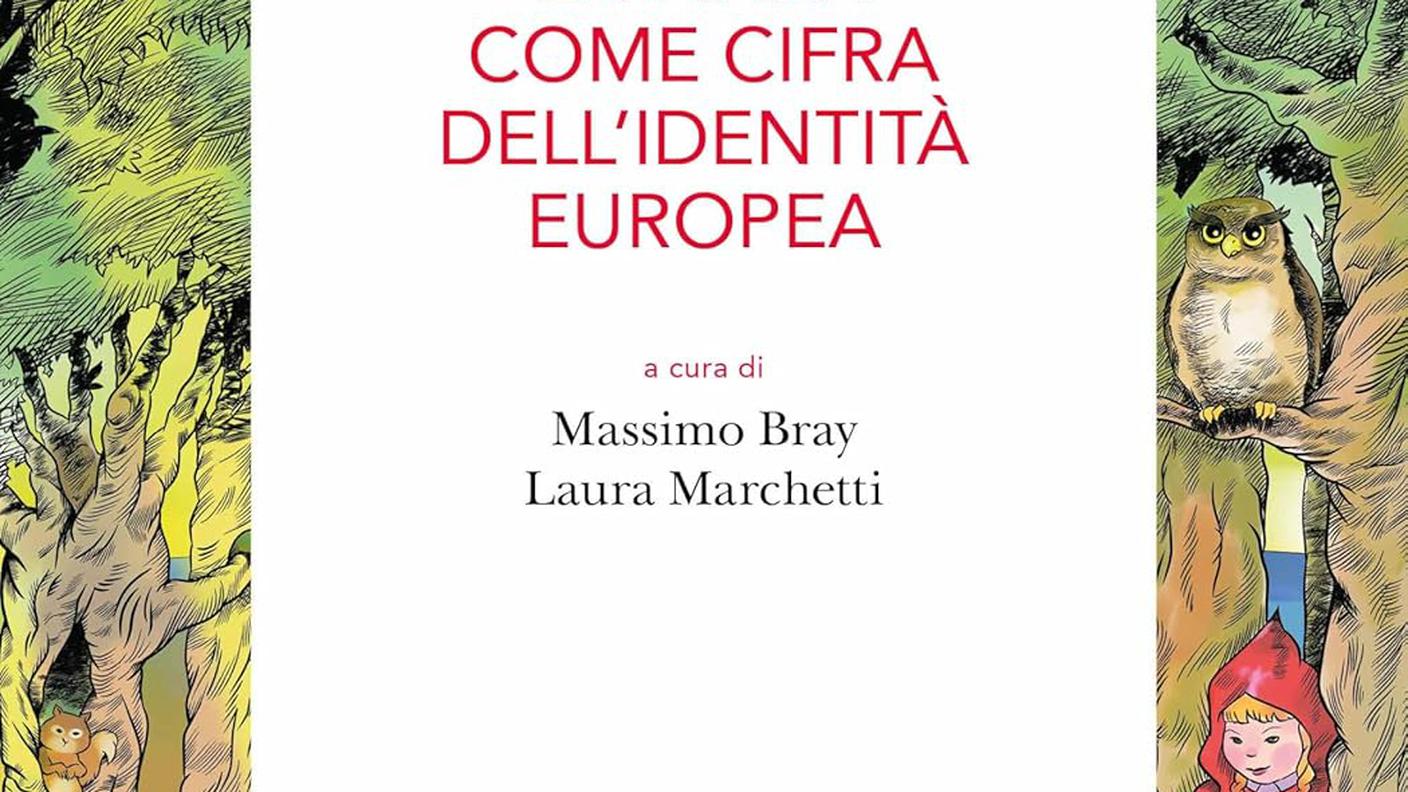

L’editore è Treccani, la curatela di Massimo Bray e Laura Marchetti. In copertina, un bosco fatato in cui scorgiamo i personaggi che popolano il nostro immaginario, a partire dall’ingenua Cappuccetto Rosso. Dal fondo della pagina avanza l’ombra di un uomo: il male che incombe anche nei sogni infantili, ma che va sempre affrontato, non importa quanto possa far paura, quanto la sfida sembri improba. Come insegna Gilbert Keith Chesterton, i bambini, forse più degli adulti, grazie alle fiabe sanno che «i draghi esistono» e che «possono essere sconfitti».

Al centro, il titolo della raccolta di saggi: La fiaba come cifra dell’identità europea, prima spia che le “storielle” infantili, lungi dall’essere vuote narrazioni utili per ingannare il tempo o favorire il sonno, possono essere il fondamento del risveglio collettivo.

Troppo spesso i grandi chiudono gli occhi sulle brutture del mondo e si arrendono alla realtà. Assumere la fiaba come cifra dell’identità europea, appunta Aldo Patruno, ci invita a vedere nelle storie popolari una «radice comune» capace di dare «nuove ali» a un presente avaro di prospettive rassicuranti e dominato dalla legge del più forte. I piccoli sanno invece bene che i personaggi fiabeschi, con un pizzico di astuzia, una trovata bizzarra, vincono anche sfide titaniche.

Italo Calvino e la fiaba come schema universale

Il protagonista della nuova storia dell’Europa è «l’eroe con i sandali alati»: il Perseo della mitologia greca riattualizzato da Calvino nella sua lezione sulla leggerezza e ripreso da Laura Marchetti. Un eroe moderno che sostituisce quello del mito antico, non più armato di spada, potente, virile e pronto a uccidere i nemici, ma dotato di intelligenza, ironia e speranza. E soprattutto, capace di liberare il mondo dalla sua pietrificazione, di guardare la realtà attraverso immagini riflesse, specchi che aprono visioni inattese.

La fiaba, questo «mito in miniatura», ha proprio questa forza: abbassa il sacro trasformandolo in giocattolo, dissacra il tempo, alleggerisce il dolore tramutandolo in riso, solleva gli uomini dall’angoscia.

La fiaba, radice di ogni narrazione, diviene lo specchio di un mondo ideale, e i suoi personaggi di carta i nostri modelli. A intuirlo fu sempre Italo Calvino, secondo cui la fiaba costituisce lo schema universale di tutte le storie umane: «il bambino abbandonato nel bosco o il cavaliere che deve superare incontri con belve e incantesimi» incarnano il percorso di formazione di ogni «personalità morale» costretta a misurarsi «in una natura o in una società spietate».

Fiducia nell’avvenire, una volontà limpida e attiva, una visione lucida del presente: sono questi i presupposti indispensabili per la letteratura del futuro immaginata da Calvino. Una sorta di guida per i nuovi lettori-cittadini: «vorremmo anche noi diventare figure di uomini e di donne piene d’intelligenza, di coraggio e d’appetito, ma mai entusiasti, mai soddisfatti, mai furbi o superbi».

Figure d’inchiostro che mai come ora dovrebbero ispirarci. In primis, ci insegnano il valore della libertà, non come privilegio individuale ma come necessità condivisa: gli eroi e le eroine dei bambini, appuntava ancora Calvino nella prefazione della sua raccolta Fiabe italiane (1956), «non potendosi liberare da soli, devono liberare gli altri, liberarsi liberando».

https://www.rsi.ch/s/703476

Ulteriori caratteristiche della fiaba popolare europea, aggiunge Marchetti, sono la gentilezza, ovvero la capacità di costruire legami, e la fratellanza, quella gentilezza o passione per l’insignificante che portò i Fratelli Grimm a prestare attenzione «per il piccolo, per l’escluso, per il frammento, per il perduto, per le briciole o i sassolini». E ancora, l’uguaglianza, che si esprime in quella «cosmica fratellanza» dove l’uomo non è padrone del creato, ma è in armonia con animali parlanti ed alberi incantati.

Ultimo valore sottovalutato della fiaba è la capacità di sollecitare a «pensare altrimenti», come appunta Andrea Tagliapietra, citato da Franca Pinto Minerva, la quale avverte che nell’era della tecnica e delle videofavole l’infanzia sta perdendo «preziose esperienze sensoriali e cognitive, fantastiche e immaginative». Aspetto su cui si sofferma anche Giovanni Puglisi, riferendosi in particolare alle produzioni disneyane, che hanno sostituito la trasmissione orale con un consumo passivo e commercializzato, dove la particolarità delle tradizioni locali viene annullata.

La natura stessa dei cartoni animati, dove si dà un corpo e un volto ben preciso ai protagonisti – aggiunge Battista Quinto Borghi – priva i bambini della «possibilità di immaginare a loro misura i personaggi». Se a questo si aggiunge la diffusa tendenza, da cui certamente la Disney non è esente, di edulcorare le fiabe, avviene un ulteriore depotenziamento delle antiche storie: anche gli abbandoni e le prove più dure insegnavano che crescere significa saper trovare da soli la propria strada. Radici e ali, come recita il proverbio ricordato da Aldo Patruno: «beato quel padre che è in grado di dare ai propri figli Radici e Ali».

Gramsci e la fiaba politica

Tutti questi aspetti del fiabesco, forse non a caso, erano già stati affrontati da un grande intellettuale e padre premuroso: Antonio Gramsci. Le lettere dal carcere destinate ai familiari sono costellate di favole, pubblicate in L’albero del riccio (1948), e sempre negli anni di prigionia, traduce inoltre ventiquattro fiabe dei fratelli Grimm – partendo simbolicamente da Giovannin senza paura, come Calvino –, poi raccolte in Favole di libertà (1980).

La raccolta Antonio Gramsci e la favola, curata da Alessio Panichi per ETS, ne offre una lettura approfondita. In una lettera a Delio del 10 aprile 1933 sottolinea che un monumento a Pinocchio avrebbe rappresentato «l’imposizione, dall’esterno, di un’immagine standard, che avrebbe impedito ogni fantasticheria arbitraria», Un anno dopo, il 1° giugno, biasima «l’amore» del figlio per i racconti di Puškin, che pur apprezza, perché «una persona intelligente e moderna deve leggere i classici in generale con un certo “distacco”», «mentre l’“amore” implica adesione al contenuto ideologico». Chiede dunque alla moglie di riferire a Delio la novella de Il topo e la montagna; una fiaba ecologica ante litteram che parla di «un paese rovinato dal disboscamento» e che recupera dai suoi ricordi infantili.

Una favola politica ideata da Gramsci è invece quella dei due passerotti allevati in cella, di cui parla in una lettera dell’8 agosto 1927. L’uno, racconta, «si era addomesticato, ma senza permettere troppe confidenze», mentre l’altro era di «una domesticità nauseante»: «vuole essere imboccato, quantunque mangi da sé benissimo».

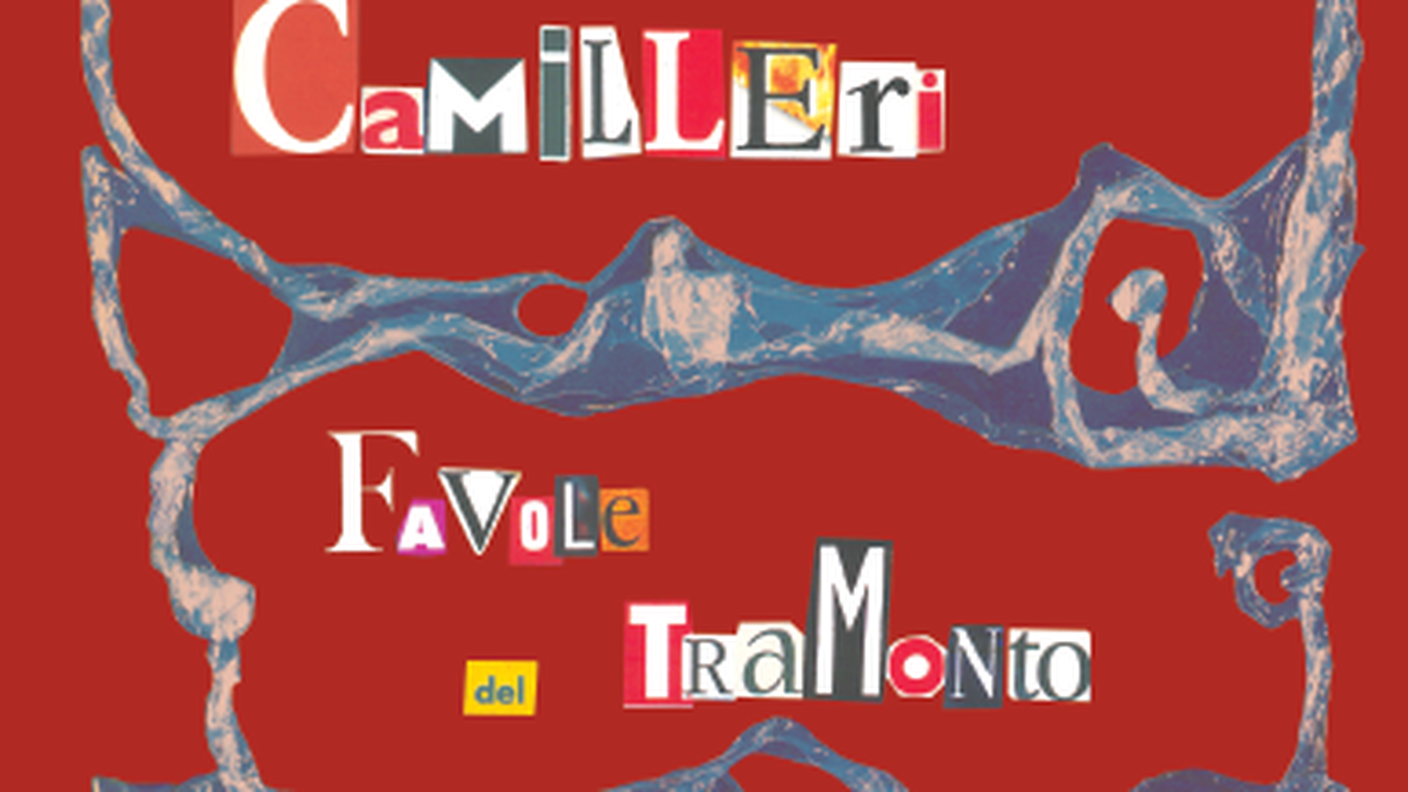

Le Favole del tramonto di Andrea Camilleri

Questa favola, scritta da Gramsci osservando il comportamento dei due pennuti, ricorda da vicino le future Favole della dittatura di Leonardo Sciascia (1950), ed alcune Favole del tramonto di Andrea Camilleri (2000), quelle con protagonisti gli animali. In questo caso, la servitù volontaria è quella de Il cammello vanitoso, che continua ad esibirsi al «pubblico plaudente e riverente», passando per la cruna di un ago, fino a che non si deciderà di farlo «morire di fame e di sete», perché «tanto non faceva più notizia». In un’altra favola, dettata dall’«umore nero» di Camilleri, un contadino dialoga con una vespa: prova a convincerla che pungerlo non ha senso, perché morirebbero entrambi. Cosa che succederà: il contadino rimpiange di non aver ammazzato l’insetto; la vespa, si rammarica di non aver ascoltato l’uomo. Una Favola inutile, come è titolata, che mostra quanto sia difficile uscire dalla spirale della violenza.

Camilleri: l'artigiano, il contastorie

RSI Cultura 05.07.2024, 09:42

Non sempre c’è un lieto fine. Nelle fiabe per bambini così come nelle favole per adulti. Ma la speranza di un mondo alternativo nasce dalla doppia forza che queste storie custodiscono: lo stupore dei piccoli, che sanno meravigliarsi, e l’indignazione degli adulti, che non accettano la realtà e la denunciano in forma di racconto. Forse fiabe e favole non cambieranno il mondo da sole. Ma senza di esse non sapremmo riconoscere i draghi del presente, né avremmo il coraggio di affrontarli.