È tornato. E con lui, il dibattito, la paura, il mito.

Il lupo, esiliato per secoli dalle valli alpine, ha ripreso con forza il suo posto, tra boschi, pascoli, ma anche nell’immaginario collettivo. E insieme a lui, riemergono le antiche domande sulla convivenza tra uomo e natura, sulla gestione dei predatori e sui confini tra biologia e leggenda.

Per quanto riguarda l’agricoltura di montagna, indubbiamente la tutela tra il lupo e gli animali da allevamento è una delle sfide moderne più complesse, che si muove tra decisioni di abbattimenti programmati (con oltre 400 cacciatori pronti a cacciarlo durante tutto il periodo venatorio a disposizione, come vuole per la prima volta la legge) e attuazioni di sistemi alternativi per poterci convivere. Uno di questi è il Bergwaldprojekt, fondazione senza scopo di lucro con sede a Trin, nei Grigioni, il cui scopo è quello di promuovere la conservazione, la manutenzione e la protezione delle foreste e del paesaggio culturale nelle regioni montane.

«Convivere con il lupo è fattibile: è un problema che si può gestire» assicura Riccardo Siller, responsabile del progetto «noi qui lo facciamo. E se degli agricoltori ticinesi portano i loro animali qui è perché sanno che il nostro sistema funziona».

https://rsi.cue.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/La-convivenza-con-il-lupo-%C3%A8-possibile-il-caso-di-Ai%C3%B3n-in-Calanca--3028712.html

Dove finisce l’animale e dove comincia il simbolo?

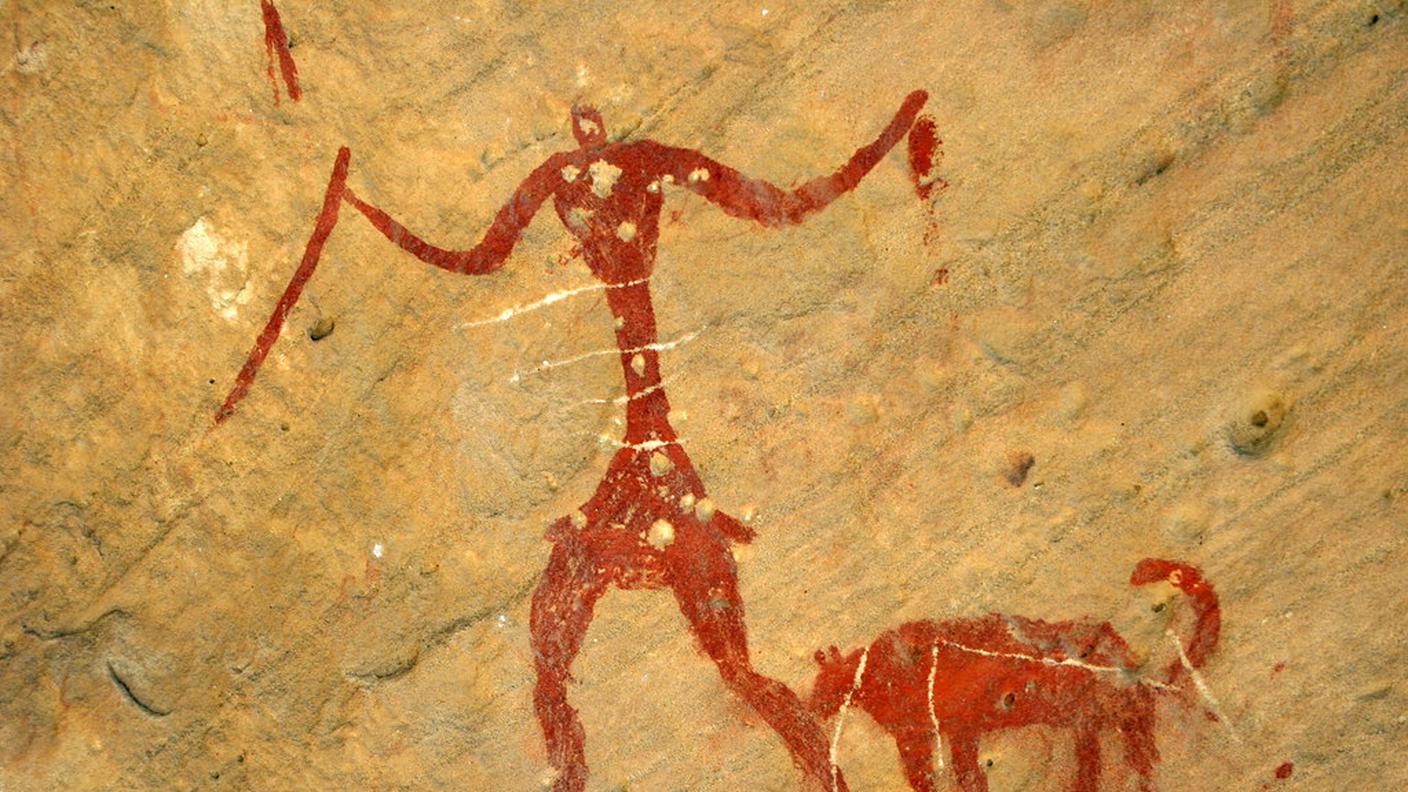

Il lupo non è soltanto un animale da temere. Da millenni è anche un simbolo potente, intriso di memoria e ambivalenza. In questa creatura selvatica si concentra uno degli archetipi più profondi dell’immaginario umano, perché poche altre specie hanno intrecciato con l’uomo un rapporto tanto stretto e conflittuale. Entrambi si collocano ai vertici della catena alimentare, e proprio questa prossimità ha generato, nel tempo, una miscela di tensione, fascinazione e scontro.

Come osservano Eraldo Baldini e Marco Galaverni nel loro studio Uomini e lupi in Romagna e dintorni. Realtà e mito, attualità e storia, il lupo ha sempre oscillato tra due poli simbolici: da un lato emblema di libertà, forza e resistenza; dall’altro figura minacciosa, predatore feroce, incarnazione di paure ancestrali.

Il lupo, ritratto scientifico

Il giardino di Albert 05.10.2024, 16:55

Le origini sacre: la lupa e la fondazione

Evocando l’antica Roma, emergono simboli come l’aquila di Giove e la celebre sigla S.P.Q.R., ma il più dinamico è quello della lupa, sola o con Romolo e Remo, emblema sacro e fondativo. La lupa, figura femminile e animale selvatico, rappresenta protezione, forza e radici civiche. Ogni 15 febbraio, ai piedi del Palatino, si celebravano i Lupercalia, riti arcaici di purificazione e fertilità, con giovani patrizi che colpivano le donne con strisce di pelle di capra per favorirne la fecondità. Dedicati al dio Fauno Luperco, divinità agreste legata al lupo, questi riti sottolineavano il passaggio tra natura selvaggia e civiltà.

In effetti, in molte culture antiche, e in particolare in quelle eurasiatiche in cui il lupo appare come compagno dello sciamano, questo animale simboleggiava coraggio, protezione, fertilità e spirito guerriero; considerato di buon auspicio, soprattutto prima delle battaglie, e associato al dio Marte, rafforzando quindi il suo ruolo di animale sacro e potente (La lupa, simbolo dei romani, Scacchiere Storico, 2022).

Il lupo tra storia e leggenda

Geronimo 20.06.2022, 11:35

Contenuto audio

Il lupo mitologico, tra luce e distruzione

Da Fenrir a Apollo, il lupo attraversa le mitologie appunto come simbolo di confine, di passaggio e di potere. In lui si riflettono tanto le paure, quanto le aspirazioni dell’uomo: da un lato il timore del caos e dall’altro la ricerca della luce; dalla forza distruttiva, alla saggezza che nasce dal confronto con l’ignoto.

Nel primo caso, la mitologia germanica/norrena presenta il lupo caricato di valenze cosmiche attraverso la figura di figlio di Loki (rappresentazione del caos primordiale): Fenrir, in cui si incarna una forza distruttiva capace di compromettere l’ordine divino, archetipo (con gli altri lupi cosmici Sköll e Hati) di tutti i lupi concepiti come nemici degli dèi e degli uomini. Per la sua natura malvagia viene imprigionato dagli stessi dèi con una catena magica, destinata a essere infranta soltanto alla fine dei tempi. Così accade, quando durante il Ragnarök - l’evento che segna la fine del mondo - Fenrir divora Odino, trasformandosi così nel simbolo della distruzione inarrestabile.

L’accensione della fiamma durante le Lykaia da parte delle Estiadi, sacerdotesse provenienti dal nord che portano la fiamma eterna degli Arcadi (2005).

Al contrario, nella Grecia arcaica, il lupo è associato alla luce e alla sapienza. Il dio Apollo Liceio, il cui epiteto può derivare da lykos (lupo) o lyke (luce dell’alba), è patrono della profezia, della musica e della conoscenza. Nei templi a lui dedicati, si custodiva il misterioso legame tra l’istinto ferino e la sapienza solare, tra la natura selvaggia e l’ordine razionale (Scholia in Aeschyli Eptà epì Thebais, Eschilo). Il lupo, in questo contesto, non è una minaccia ma una guida: un animale iniziatico che accompagna l’uomo nel passaggio dall’oscurità dell’istinto, alla luce della consapevolezza. E secondo alcune tradizioni, il culto di Apollo Liceio celebrava proprio questa trasformazione, rendendo il lupo un ponte tra il mondo naturale e quello divino.

Da maestro d’iniziazione a mostruoso predatore

Anche in molte culture indoeuropee il lupo ha rappresentato una figura ambivalente, capace di incarnare sia la forza sacra, sia la minaccia selvaggia. Nelle tradizioni nordiche, in particolare, giovani guerrieri erano noti per indossare pelli di lupo (ma anche di orso e renna), accedendo a uno stato di furia sacra, detta berserksgangr, prima della battaglia, che li rendeva particolarmente feroci e insensibili al dolore e alla sofferenza (Ynglinga saga, Snorri Sturluson, XIII sec.). Questa trasformazione rituale non era però solo simbolica, rappresentava infatti un vero e proprio passaggio in cui l’identità umana veniva sospesa per assumere quella del lupo, identificato anche in questo caso come animale totemico, oltre che guida spirituale.

Questo concetto di “animalizzazione rituale” è stato approfondito dallo storico delle religioni e antropologo Mircea Eliade, che in Miti, sogni e misteri (Lindau, 2007) e nel Trattato di storia delle religioni (Bollati Boringhieri, 2008), analizza il ruolo dell’animale totemico come mediatore tra il mondo umano e quello sacro. In questo contesto, il guerriero che assume l’identità del lupo entra in uno stato alterato di coscienza, necessario per affrontare il pericolo e la morte. Dagli sciti ai mongoli, dai siberiani ai nativi americani, il lupo assume quindi una connotazione di protezione, forza, visione notturna e trasformazione (Il lupo come figura liminale nelle religioni eurasiatiche, Gioele Vianello, Università di Padova, 2020).

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/storia/Uomini-e-animali--1910985.html

Ma con l’avvento del Cristianesimo medievale, il lupo subisce una radicale trasformazione simbolica. Nella Bibbia, il lupo appare in effetti come predatore del gregge, allegoria del peccato e della minaccia spirituale.

“Ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge; e il lupo rapisce e disperde le pecore” (Giovanni 10:12); oppure “Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci” (Matteo 7:15).

Simbolo del male travestito, dell’inganno e della lussuria. Una visione negativa che è ripresa da Dante Alighieri, rappresentando la lupa come incarnazione della cupidigia insaziabile: “una lupa, che di tutte brame / sembiava carca ne la sua magrezza” (Inferno, I, 49–50). È la fame di possesso che corrompe l’anima, e ostacola il cammino verso la salvezza (Enciclopedia Dantesca, Treccani).

Nel tardo Medioevo, la paura del lupo si trasforma persino in superstizione giuridica e, tra il XV e il XVII secolo, la licantropia viene considerata una forma di stregoneria. La menzione si trova nel Malleus Maleficarum (Martello delle streghe, 1486), redatto dal frate domenicano Heinrich Kramer e dal suo confratello Jacob Sprenger: il trattato sulla stregoneria con un ruolo di primo piano nella caccia alle streghe in Europa, che include anche riferimenti a trasformazioni demoniache, tra cui i lupi mannari.

Lupo mannaro, incisione di Lucas Cranach il Vecchio, ca. 1512. Collezione del Herzogliches Museum, Gotha.

Anche in Svizzera la figura del lupo si muove in effetti tra leggenda, persecuzione e rinascita ecologica, in un intreccio alla cui base affondano radici di mitologia antica e cronache di villaggi montani. Città come Lucerna e Ginevra documentano ad esempio casi di condanne per licantropia, e lo stesso accade a Sion, dove tra il 1428 e il 1431, si arriva a giustiziare addirittura quasi 200 persone per la presunta capacità di trasformarsi in lupi mannari (Lupi mannari in Svizzera, Swissinfo, 2019).

Anche nelle valli ticinesi, come racconta Giuseppina Togni nella sua saga familiare ambientata in Val Verzasca, si tramandano storie intense e drammatiche legate alla presenza del lupo, con episodi raccapriccianti e premi offerti a chi riusciva ad abbatterlo (Il Prete Rosso, Armando Dadò Editore, 2016, pp. 138–143). Un racconto che testimonia in modo chiaro quanto la convivenza con questo predatore sia sempre stata complessa e carica di tensioni.

Estinzione e ritorno in Svizzera: una storia culturale prima che faunistica

Nel corso del XIX secolo, il lupo fu completamente estirpato dal territorio elvetico, vittima della caccia massiccia e della progressiva perdita degli habitat naturali. In Ticino, l’ultimo esemplare svizzero noto fu abbattuto nel 1871 (Il ritorno degli animali scomparsi, swissinfo.ch, 2005), mentre il suo ritorno biologico ha avuto inizio nella seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso, grazie a una spontanea migrazione dalle regioni alpine contigue. La fondazione per la protezione degli animali selvatici KORA, conferma ad esempio ripetuti avvistamenti dal 1996, segno di una ricolonizzazione naturale delle Alpi e del Giura (kora.ch, s.d), mentre nel Canton Ticino il primo riscontro scientifico della presenza del lupo si colloca ad inizio 2001, a Monte Carasso (Il branco della Morobbia e altri esemplari di casa, CdT, 2021).

Il lupo, studi per la convivenza

Il giardino di Albert 12.10.2024, 16:55

Ma il ritorno del lupo non è soltanto un fatto faunistico o ecologico. Si tratta anche di un ritorno simbolico, capace di riattivare memorie collettive, evocare paure ancestrali e porre nuove questioni sul piano culturale e della convivenza tra uomo e natura. Quel predatore, un tempo confinato nelle fiabe e nella paura popolare, torna oggi a muoversi nelle stesse montagne, sollevando domande su identità territoriale, equilibrio ecologico e responsabilità condivisa.

Il lupo torna dove non è mai davvero sparito: nella mente collettiva. E come ogni archetipo forte, il lupo non rappresenta solo sé stesso, ma soprattutto ciò che l’umano ha proiettato su di lui: libertà e ferocia, coraggio e tradimento, solitudine e fedeltà. Un superpredatore che nel paesaggio culturale del Ticino e delle Alpi svizzere rimane presenza viva, muovendosi in bilico tra natura e leggenda.

E forse proprio per questo il lupo continua a parlarci. Perché è specchio. Specchio della nostra parte selvatica, indomita e talvolta anche irrazionale. Da un lato ci inquieta e dall’altro ci affascina, come tutte le immagini che ci somigliano più di quanto vorremmo ammettere.

Grigioni Sera del 09.09.2025 - Il servizio di Stefano Barbusca

RSI Info 09.09.2025, 21:18

Contenuto audio