Oggi tutto è distopia. Negli ultimi due decenni il termine si è tolto la veste di definizione accademica di uno specifico genere letterario ed è entrato di prepotenza nel linguaggio comune, abbracciando una moltitudine di usi. La distopia affascina, spaventa, ma soprattutto vende. E l’industria culturale se n’è accorta.

A scanso di fraintendimenti: non ho intenzione di scendere in piazza con indosso un saio, a declamare le ragioni per cui la fine è vicina. E la mia non è – spero – solo la reazione di un fan dopo che il suo gruppo preferito si è affacciato al successo commerciale.

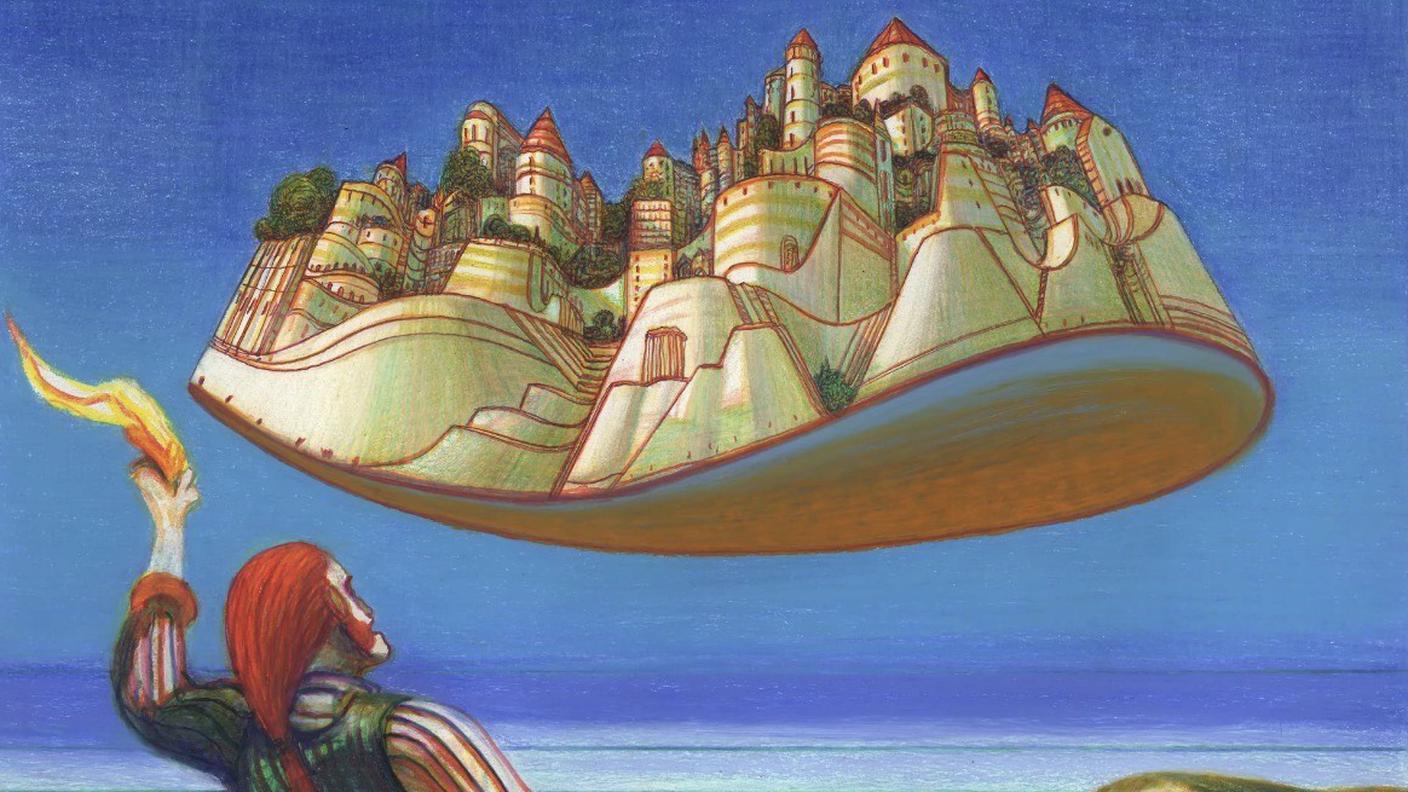

Quando parliamo di distopie, parliamo dell’antonimo di utopie. Se le utopie sono un modello di società da sogno, le distopie sono rappresentazioni di società da incubo. Realtà di un futuro più o meno distante nelle quali si sono concretizzate alcune delle paure del presente.

La parola del giorno: distopico

Tra le righe 26.06.2025, 14:30

Contenuto audio

Nella prima metà del Novecento, quando si è aperta la stagione di capisaldi del genere come 1984 di George Orwell, Il mondo nuovo di Aldous Huxley e Noi di Evgenij Ivanovič Zamjatin, il termine “distopia” ancora non era in uso in ambito letterario. Come riporta Manuele Ceretta nel suo saggio Distopia. Genealogie e sviluppi di un concetto alla moda, lo stesso Orwell faticava ad attribuire un genere alla propria opera in stesura; affermava solo che voleva scrivere un libro del genere di quello di Zamjatin.

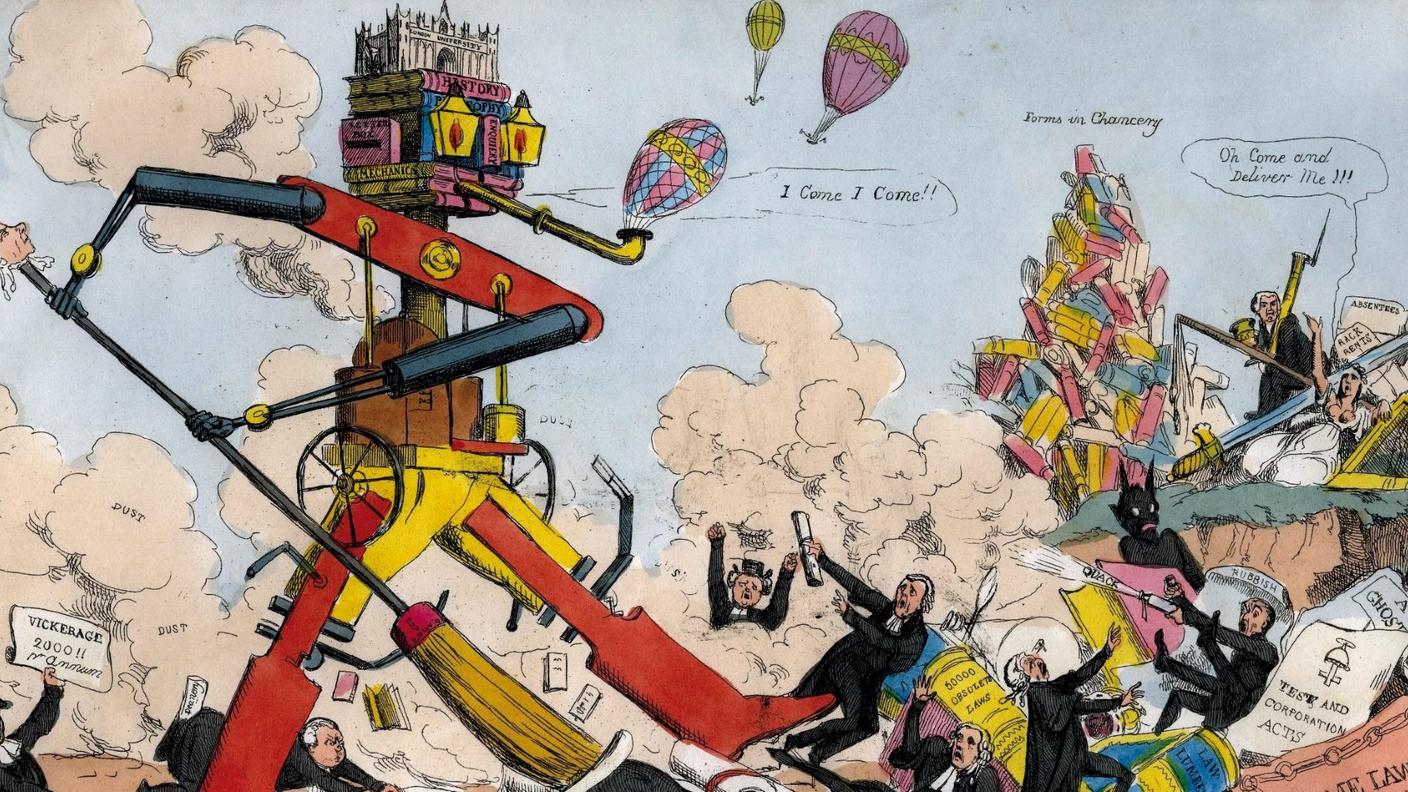

Ad accomunare queste opere era una paura di fondo simile: quella della deriva dei totalitarismi; infatti, il sottotesto politico era una conditio sine qua non della narrativa distopica del Novecento. L’impalcatura tematica fungeva da monito, verso possibili degenerazioni delle illusioni del progresso e delle utopie.

Non è un caso che quando l’ombra dei totalitarismi torna a essere percepita come una minaccia nei cieli del presente, queste opere acquisiscano un rinnovato interesse per i lettori contemporanei. Dopo l’elezione di Donald Trump nel novembre del 2016, le vendite di 1984 negli Stati Uniti hanno riportato il nome di George Orwell nella lista dei bestseller. Stessa sorte per Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood – complici, in questo caso, anche le rinnovate discussioni sulle politiche antiabortiste e il successo dell’omonima serie televisiva.

Dopo il 1989, con la caduta del Muro di Berlino e la crisi dei regimi socialisti che vede l’affermarsi del modello liberaldemocratico, anche le distopie letterarie sembrano subire dei cambiamenti profondi. Il ritorno dei fantasmi del passato resta un tema fondamentale, ma viene affiancato da tematiche care alla tradizione, ma in secondo piano nelle opere precedenti. Tra queste vanno sicuramente citate le catastrofi – siano esse ambientali, nucleari o epidemiche – i rischi della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, e la condizione delle donne.

Belle storie, futuri brutti

Il divano di spade 25.11.2023, 18:00

Contenuto audio

Oltre al cambiamento tematico, dettato probabilmente anche dai timori diversi delle diverse epoche storiche, negli ultimi vent’anni i temi distopici hanno costituito terreno fertile per la letteratura più mainstream e di consumo, come quella young adult. Saghe come Hunger Games di Suzanne Collins e Divergent di Veronica Roth sono esempi di incredibile successo tra i romanzi per l’adolescenza intrisi di tematiche care alla tradizione distopica. Un’apertura di orizzonti che non ha niente di negativo e che non rappresenta una sostituzione: accanto ai prodotti letterari “di mercato” esistono opere che continuano ad ampliare gli orizzonti della tradizione distopica. Basti pensare, nell’ultimo decennio, a opere in cui emerge il tema della sottomissione volontaria al potere come in (appunto) Sottomissione di Michel Houellebeck o Intimità senza contatto di Lin Hsin-Hui. Le distopie letterarie non hanno finito di parlarci, né di metterci in guardia sui futuri possibili.

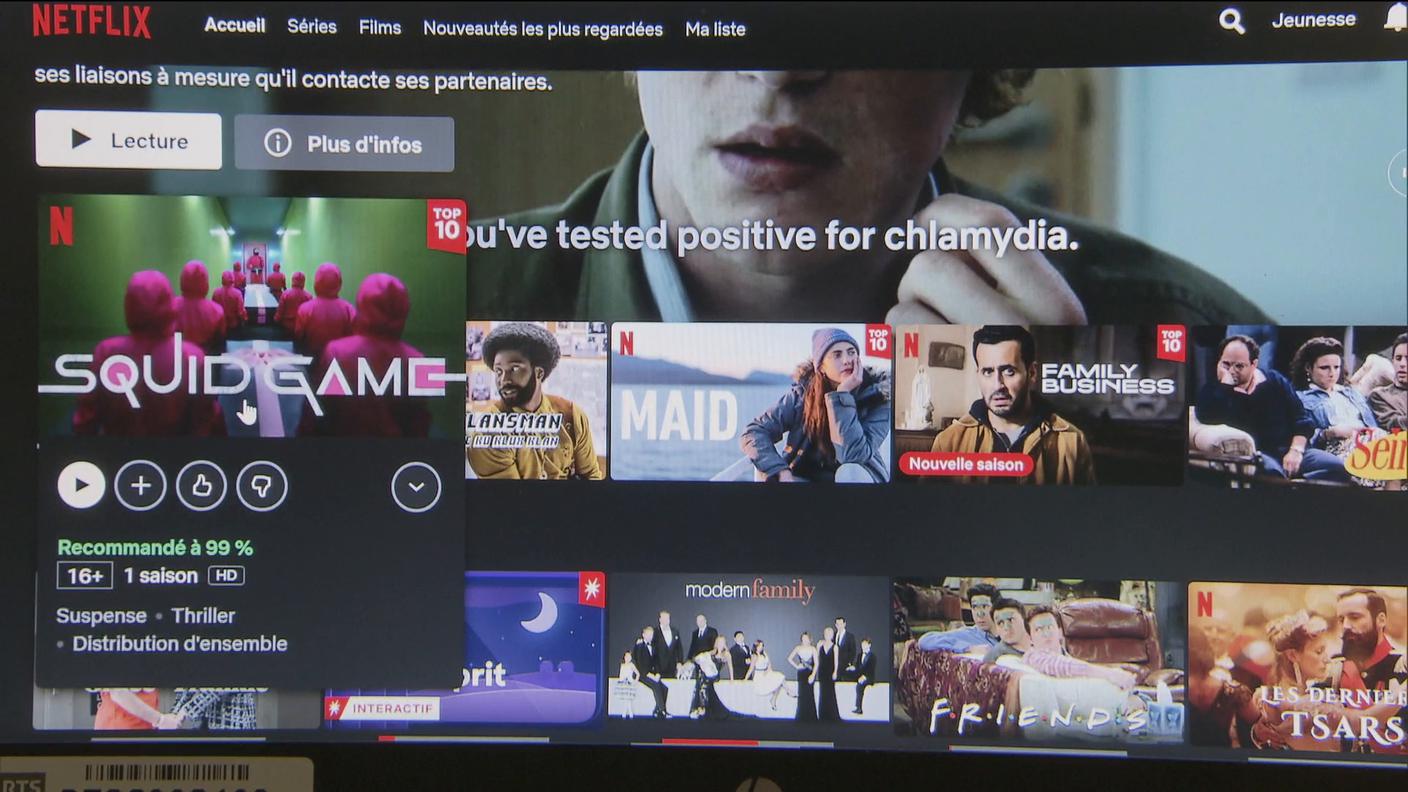

Il passaggio è stato però anche extra letterario: dalla letteratura le distopie si sono affermate nella cultura di massa, generando i timori che spesso accompagnano questo passaggio. Primo fra tutti il rischio che la spettacolarizzazione abbia il sopravvento sulla riflessione, portando al moltiplicarsi di opere in cui l’ambiente distopico sia solo uno sfondo per narrazioni escapiste già sentite troppe volte: la vecchia storia dell’eroe o dell’eroina che sfugge alla catastrofe, batte i cattivi e nel frattempo si innamora, per intenderci. Oppure che la paura, da sempre motore primario della narrativa distopica, ne diventi il fine ultimo. Se l’orrore dei giochi di Squid Game diventa l’unico motivo di interesse della serie, c’è un problema.

Quando la fantascienza immagina un futuro che potrebbe arrivare

Millevoci 21.03.2023, 11:05

Contenuto audio

Rileggendo i classici distopici del passato ho sempre la sensazione che parlino di un noi, inteso come società o più in generale come esseri umani; negli ultimi anni invece sembra che il fulcro di molta narrativa distopica sia un’affermazione dell’io. Il punto focale è spostato dall’analisi politica e la critica delle derive sociali possibili all’autoaffermazione del sé.

Non riesco a togliermi dalla testa la sensazione che molte delle distopie attuali, soprattutto quelle che strizzano l’occhio a un pubblico adolescenziale, non siano altro che romanzi di formazione che stanno facendo cosplay. L’ambientazione, intesa come futuro con elementi negativi o pericolosi, è l’unico elemento che ricorda le distopie, ma da sola non può bastare per definire il genere.

C’è stato un periodo in cui la volontà degli autori non era solo quella di ottenere stupore o paura. I mondi possibili delle distopie non erano semplici “mondi negativi”, erano possibili derive di mondi attuali. Utopie e distopie erano facce della stessa medaglia, contraltari che ricordavano come anche ideali nobili possano portare a conseguenze catastrofiche. Al loro interno c’era, come detto, un monito costante: la funzione di quei racconti era anche quella di farci riflettere, domandando a cosa siamo disposti a rinunciare per ottenere la realizzazione di progetti che alcuni vedono come utopici.

Saremmo disposti a rinunciare alla nostra libertà in nome di una società giusta? Elimineremmo il contatto fisico, in cambio della fine delle guerre e della violenza? Rinunceremmo all’esistenza stessa della maggior parte dell’umanità per salvare il pianeta? Domande complesse e affascinanti, che hanno impegnato non solo scrittori, ma anche sociologi, filosofi e scienziati politici nel corso di secoli.

Squid Game, metafora del capitalismo

Diderot 26.10.2021, 18:15

Contenuto audio

Attualmente invece l’attenzione sembra troppo spesso focalizzata sul puro intrattenimento. Per riprendere l’esempio di Squid Game: i temi ci sono – cosa sono disposte a fare le persone in difficoltà per soldi?, la società ci spinge verso un “cane mangia cane” in cui l’umanità passa in secondo piano?, può ancora esistere un vero atto di altruismo? – ma restano diluiti senza continuità di causa, in una narrazione che predilige aspetti estetici, più che tematici. Il risultato è che il sottofondo critico alla società dei consumi si perde in un prodotto esemplare della società dei consumi. Squid Game diventa poco più che un vestito di carnevale, o una bambolina-orologio che gioca a un, due, tre, stella.

“Distopico”, forse, è diventato più un posizionamento di mercato che un genere definito: un’etichetta che si mette su prodotti che parlano genericamente di un futuro che spaventa. L’aspetto critico viene meno, gli spunti di riflessione – quando presenti – rimangono semplici spunti, relegati sullo sfondo di storie che inquietano senza preoccupare. Il grande successo e la capillare diffusione del genere rischiano di essere, per assurdo, la morte delle caratteristiche che lo contraddistinguevano.

L’aumento esponenziale di questo tipo di storie – e l’incredibile diversificazione di medium usati per veicolarle – potrebbe far perdere l’anima critica e costruttiva portante del genere. Insomma: a furia di gridare “al lupo, al lupo” si rischia di perdere persino la concezione di cosa sia, il lupo.

E forse la vera meta-distopia contemporanea è proprio l’annullamento tramite l’eccesso, la morte del genere distopico attraverso il bombardamento del termine che lo definisce.

In fondo alla base della nostra percezione del reale risiede, con una posizione di privilegio assoluto, il linguaggio. Cambiare il significato delle parole può portare a costruire la realtà così come la vogliamo; può innalzare o far crollare concetti e idee, modificare il nostro rapporto con ciò che ci circonda, sedare le rivolte e il pensiero. Ma anche questo lo sappiamo benissimo, perché George Orwell ci aveva avvertiti.

1984, il testamento di uno scrittore politico

Diderot 17.02.2021, 17:10

Contenuto audio