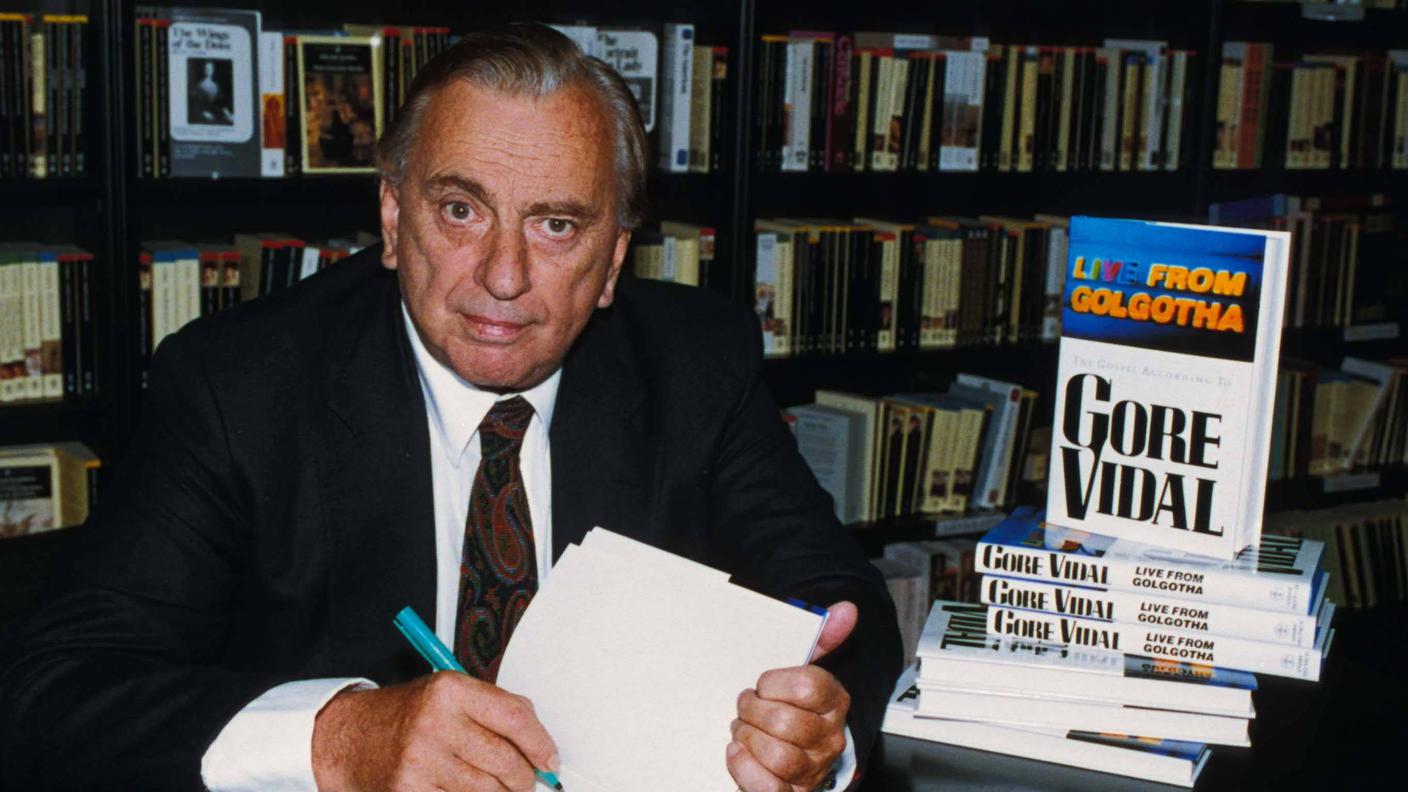

Vidal è stato, insieme a Truman Capote o Norman Mailer, uno dei grandi romanzieri dell’America ruggente, quella degli anni Cinquanta-Sessanta: ha scritto 25 romanzi, saggi, spettacoli teatrali che hanno riscosso grande successo a Broadway, ed è noto anche per le sceneggiature di grandi film, in particolare Improvvisamente l’estate scorsa di Mankiewicz e del kolossal Ben Hur di William Wyler.

Ma forse uno dei più noti e rivoluzionari romanzi scritti da Gore Vidal è stato La statua di sale, titolo che fa riferimento alla maledizione di Sodoma e Gomorra (altri traduzioni portano i titoli: La città perversa o Jim). Pubblicato nel 1948 suscitò enorme scandalo (e i principali giornali dell’epoca si rifiutarono di recensirlo), ma diventerà un classico, in particolare della letteratura gay. Per la prima volta infatti, con la figura del giovane protagonista (Jim), veniva raccontata una relazione omosessuale senza gli stereotipi e il moralismo dell’epoca, anzi magnificando l’amore tra due uomini “normali” e virili.

Per festeggiare il compleanno di Gore Vidal e il suo libro “scandaloso”, Rete Due propone un viaggio nella letteratura gay, dall’America all’Italia, nel corso degli ultimi settant’anni. Un viaggio curato da Lou Lepori.

Prima tappa, l’intervista con David Leavitt, scrittore e professore di inglese presso l’University of Florida, dove insegna scrittura creativa e dirige la rivista letteraria Subtropics. Nato a Pittsburgh nel 1961 e laureato a Yale, Leavitt è autore di numerosi romanzi e raccolte di racconti, tra cui Family Dancing, The Lost Language of Cranes e While England Sleeps. La sua opera esplora con sensibilità temi legati all’identità, alla sessualità e alle dinamiche familiari, ed è considerata una voce importante della letteratura LGBTQ+. Ha vissuto a lungo in Italia, esperienza che ha influenzato profondamente la sua scrittura.

L’intervista

Ci racconti il suo primo e unico incontro personale con Gore Vidal.

Era il 2003, ero stato invitato a una tavola rotonda dell’Università di Yale su Gore Vidal. Credo fosse un anniversario, uno degli anniversari della pubblicazione della “Statua di sale”, ed ero una delle quattro persone presenti alla tavola rotonda. C’era anche Gore Vidal in persona, ed eravamo intimiditi, perché parlare dell’opera di un autore davanti a lui stesso è sempre un po’ particolare: ma andò tutto bene. Purtroppo un ex studente di Yale, che aveva fatto una ricca donazione, era anche intervenuto con un lunghissimo discorso e alla fine era rimasto poco spazio per far parlare Vidal, una situazione abbastanza incresciosa. Lo scrittore era già piuttosto anziano e ovviamente stanco. Ci ritrovammo a cena in un ristorante che serviva una cucina americana degli anni ‘60 e ‘70 e lui ordinò un cocktail di gamberetti. Vidal li toccò appena, e quando il cameriere tornò, gli chiese, se non gli fosse piaciuto o se desiderava qualcos’altro. E l’anziano scrittore rispose: “Mi ha annoiato, mi ha proprio annoiato”. Ovviamente non lo diceva perché aveva mangiato troppi cocktail di gamberetti, perché con quella frase intendeva qualcosa di ben più vasto, parlava dell’intera esperienza di essere un personaggio pubblico, un fatto che aveva fagocitato una parte della sua vita, e che ormai – giunto in tarda età – lo annoiava profondamente. Questo è il mio ricordo personale del grande scrittore: era stanco ormai della vita pubblica, delle cene, dei cocktail di gamberetti e di tutto il resto.

Il suo rapporto personale di The City and the Pillar e quanto ha contato nella sua formazione intellettuale e emotiva, in particolare, per lei che è nato una dozzina di anni dopo la pubblicazione dello scandaloso romanzo?

Devo essere onesto, non credo che abbia avuto una grande influenza sulla mia generazione di scrittori americani. In realtà l’ho letto piuttosto tardi, credo intorno agli anni 2000, quindi non è stato uno dei libri della mia formazione intellettuale. Non saprei dire esattamente perché, forse semplicemente non era più di moda (anche se poi lo è tornato). Per contro, conoscevo bene il personaggio di Vidal, quando ero giovane, direi più come figura pubblica e soprattutto come saggista, come brillante polemista. Avevo anche letto un libro importante (che ancora oggi consiglierei a chi vuole conoscerlo), cioè PALINSESTO, che è mémoire molto intelligente, spiritoso e piuttosto crudele nell’immagine che dà dell’America. Quanto a The City and the Pillar è un libro notevolissimo, ma penso che in un certo senso sia stato più apprezzato al di fuori degli Stati Uniti; qui ad esempio non lo troviamo neppure nelle liste dei romanzi gay americani più importanti. Mi sembra che sia stato un po’ trascurato e non so bene perché, forse perché la personalità di Vidal, il fatto che si sia candidato al Senato, che fosse un attore cinematografico, che fosse una celebrità, ha messo un po’ ombra la sua opera narrativa.

Quale posto occupa Gore Vidal nella letteratura anglo-americana, nella generazione dei Truman Capote e Norman Mailer? Quale la presenza mediatica e l’impatto politico di questo autore sempre pronto a prendere posizione nell’America puritana di quegli anni?

Penso che fosse più una figura politica e un saggista, erano proprio i suoi saggi ad essere presi più sul serio e a ricevere maggiore attenzione sia durante la sua vita che dopo la sua morte: il suo lavoro narrativo, soprattutto quando ha iniziato a scrivere questi grandi romanzi storici, è forse più vicino a un certo tipo di letteratura popolare. Mentre i suoi saggi, tra l’altro, sono straordinari: la sua identità, in fondo, credo che fosse principalmente quella di un personaggio pubblico che veniva spesso intervistato, le cui opinioni contavano e che esprimeva con un certo fervore, soprattutto nei suoi saggi.

Può situare l’uscita di The City and the Pillar nell’America di quegli anni pre-Stonewall e l’impatto che ebbe poi per la costruzione di una visibilità emancipatoria (positiva) dell’affettività gay? Si può parlare di una “fondazione” della letteratura gay (pur sapendo che Gore Vidal stesso non amava definirlo un “romanzo gay” e che si considerava lui stesso bisessuale)?

Dell’influenza di The City and the Pillar, al momento della sua pubblicazione non sono veramente in grado di parlare, ma come ho già notato è curioso che non faccia parte delle liste che presentano la narrativa gay americana, almeno da questa parte dell’oceano. Mi sembra che sia stato in qualche modo dimenticato e non è del tutto chiaro il perché. Forse quest’oblio si può spiegare col fatto che si è trattato di un’opera estremamente precoce, pubblicata prima che si affacciassero alla scena letteraria altri grandi romanzieri apertamente omosessuali, come Edmund White o Larry Kramer, i cui libri hanno avuto un impatto notevole. Tornando a La statua di sale, fa parte di quelle opere meno conosciute e di nicchia, apprezzate da un ristretto gruppo di intenditori. Un altro caso simile è quello di Glenway Westcott, che era seguito da un piccolo gruppo di scrittori molto intellettuali e che è stato riconosciuto come un grande scrittore solo dopo la sua morte.

Lei ha vissuto in Italia a lungo, come Vidal e White, perché quest’attrazione della cultura italiana, della dolce vita romana o della costa Amalfitana per gli scrittori USA, tenendo conto che la società italiana è stata apertamente misogina, omofoba e familista fino almeno agli anni Ottanta (ne parla molto chiaramente anche Edmund White)? Esiste ancora (o esisteva) un mito della sessualità mediterranea più libera, anche in termini di omoerotismo?

Penso che occorra tornare indietro fino agli anni Ottanta dell’Ottocento, quando l’emendamento Labouchere criminalizzò i rapporti tra uomini, in pubblico e in privato, definendoli una “grave indecenza”... quella legge rimase in vigore fino al 1967 e penso che, insieme al processo di Oscar Wilde, portò a un enorme esodo di uomini gay, per lo più ricchi e dell’alta società, dall’Inghilterra e dall’America al continente, dove non esisteva una legge del genere. Molti andarono in Francia, alcuni in Germania, come Isherwood. Ma penso che il fascino esercitato dell’Italia fosse anche legato all’arte, che era un aspetto importante per gli scrittori. C’era la sensazione che l’Italia fosse un paradiso artistico e un luogo di libertà. Il mito del Mediterraneo, selvaggio e libero, veniva dal romanticismo. E poi, ad essere onesti, forse il cattolicesimo italiano era più tollerante con i comportamenti purché privati: i giovani potevano avere rapporti sessuali occasionali con altri uomini, in particolare stranieri, e la cosa non veniva presa troppo sul serio (purché poi si sposassero). Questo non significa che dobbiamo negare la forte omofobia sociale: sarebbe stato molto difficile dire “Sono gay, sono omosessuale” nell’Italia di quel tempo, ma il sesso era una questione diversa. L’immagine che mi piace usare è quella della Madonna, presente su tutte le pareti: ma se inviti un altro uomo nel tuo appartamento per fare sesso, ti basta girare la Madonna verso il muro. Penso davvero che gran parte del fascino fosse dato dalle opportunità sessuali e dal fatto di non rischiare, in Italia, di essere arrestati e processati come nei paesi anglosassoni. Naturalmente è un grande paradosso, una cultura altamente sessista e omofoba ma permissiva per gli atteggiamenti privati (soprattutto quando questi erano compiuti da ricchi turisti stranieri). Aggiungerei che l’Italia a quel tempo era un paese relativamente economico, in cui vivere in esilio come artisti permetteva uno stile di vita molto più agiato: bel tempo, buona cucina e uomini disponibili. E allora sono nati veri e propri microcosmi omoerotici, come l’isola di Capri (celebrata dalle immagini allusive di ragazzi seminudi dal barone Von Gloden). Un mondo raccontato da Norman Douglas o Compton Mackenzie, in romanzi che hanno un significato più storico che letterario. Ma che descrivono bene quest’esperienza di vita estetizzante, dove la bellezza era un valore portante. Gore Vidal, in Italia, viveva in alcuni dei luoghi più belli del mondo, nella sua villa amalfitana di Ravello, tra le piazze di Roma. Ho letto e recensito alcuni anni fa un romanzo di Christopher Castellani, intitolato LEADING MEN, che parlava proprio di Tennessee Williams e Truman Capote e anche di John Horne Burns, autore di un libro di grande successo nel 1943, The Gallery… il quale sosteneva addirittura che per essere scrittori fosse obbligatorio essere omosessuali (una cosa che scandalizzò non poco Gore Vidal). Non è un romanzo che mi ha convinto del tutto, quello di Castellani, ma penso che sia un ritratto molto interessante e accurato di quale fosse l’esperienza degli scrittori americani, gay, che vivevano o trascorrevano molto tempo in Italia in quel periodo.

Quando è stato importante l’esempio di Vidal e di altri scrittori anglo-americani apertamente omosessuali (Vidal, Williams, Isherwood, Baldwin, White, Maupin) sulla dicibilità dell’amore gay e per la sua cultura e per i romanzi che e racconti con cui ha esordito (in particolare Ballo di Famiglia e La lingua perduta delle gru)?

Risponderei in due modi... Penso che da un punto di vista politico sia molto importante perché, soprattutto qui in America, abbiamo a che fare con un governo di estrema destra che al momento sta concentrando le sue ostilità sulle persone transgender, ma porta avanti le questioni di sesso e genere davanti alla Corte Suprema e tenta di ribaltare l’uguaglianza matrimoniale. E questa è una minaccia reale, sapete, io sono sposato con mio marito da quasi 10 anni e attualmente stiamo prendendo misure in merito al nostro testamento e al nostro patrimonio per assicurarci che, nel caso in cui il nostro matrimonio venisse annullato, avremo comunque gli stessi diritti l’uno nei confronti dell’altro. Quindi dal punto di vista politico penso che sia estremamente importante. Da un punto di vista letterario, mi sembra che le cose si siano alleggerite, la generazione più giovane sembra essere molto più fluida nella propria sessualità, non c’è più una distinzione così rigida tra gay, eterosessuali e bisessuali, molti dei miei studenti si definiscono pansessuali; e oggi vedo molti romanzi di scrittori che sono apertamente gay e che non ne fanno un tema di scrittura. O al contrario, scopro opere di scrittori che non si identificano come gay ma parlano di questo argomento. Il miglior esempio, forse il più noto, è André Aciman con Call Me by Your Name, che ritengo un capolavoro assoluto, un libro brillante: nel 2007 ha vinto il premio LAMDA come migliore finzione gay, ma l’autore è eterosessuale. Quindi, in fondo, questo tipo di confini o distinzioni sta iniziando a crollare e non è una brutta cosa... non mi sono mai riconosciuto nel termine “scrittore gay”, ma penso che sia molto importante difendere l’essere umano, ribellarsi e fare di tutto per non tornare a un’epoca in cui i gay dovevano nascondersi, come accadeva negli anni ‘50, in particolare. Io ho scritto una biografia su Alan Turing, il famoso matematico che ha permesso alla Gran Bretagna di decodificare i messaggi in codice tedeschi e di vincere la Seconda guerra mondiale: e penso che ci sia una vera lezione da imparare dal modo terribile in cui è stato trattato dal governo britannico per la sua omosessualità, fino a spingerlo al suicidio. Quindi non vogliamo tornare indietro, vogliamo restare liberi delle nostre scelte; e devo dire che in questo periodo, chi sta vivendo il momento più difficile sono le persone transgender; ma questo potrebbe cambiare.

Le altre tappe del viaggio nella letteratura gay, tra Stati Uniti e Italia, le trovate negli audio che seguono.