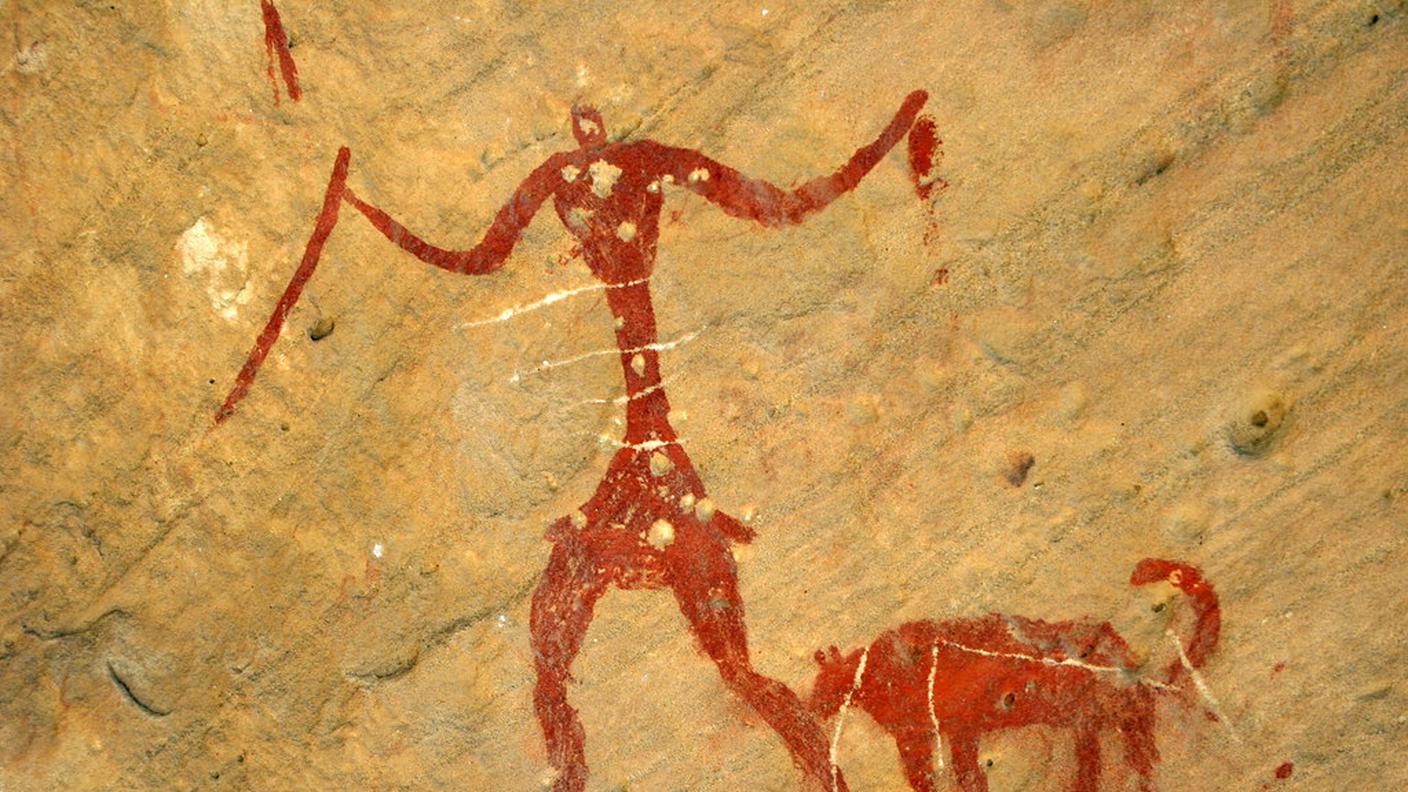

L’uomo è un animale sociale. Così scriveva Aristotele nella Politica. In quella massima si riassume il complesso rapporto tra l’individuo e gli altri, scandagliando a fondo l’intrinseca socialità che caratterizza l’essere umano, che, sempre a detta di Aristotele, è un “essere sociale più di ogni ape e più di ogni animale da gregge”. Aristotele affronta anche un altro elemento cruciale: la parola. L’uomo è infatti l’unico essere vivente capace di parlare. Occorre quindi chiedersi: l’umanità sta nel linguaggio o non solo? Un essere umano è tale solo se in grado di parlare?

Si comprende bene come questa riflessione aristotelica si leghi alla narrazione dei cosiddetti enfants sauvages o Feral Children, i “bambini selvaggi”. Con questi appellativi, ci si riferisce a bambini o ragazzi cresciuti sin da piccoli in ambienti lontani da altri esseri umani, isolati quindi dalla società e dalla civiltà. Sono vite che si intrecciano profondamente con la natura e, talvolta, con animali selvatici.

Bisogna però distinguere la realtà dalla narrazione fantastica: sono infatti innumerevoli le leggende ispirate al concetto di “bambino selvaggio”, ma i casi realmente documentati sono meno di una cinquantina e ancora avvolti da dubbi.

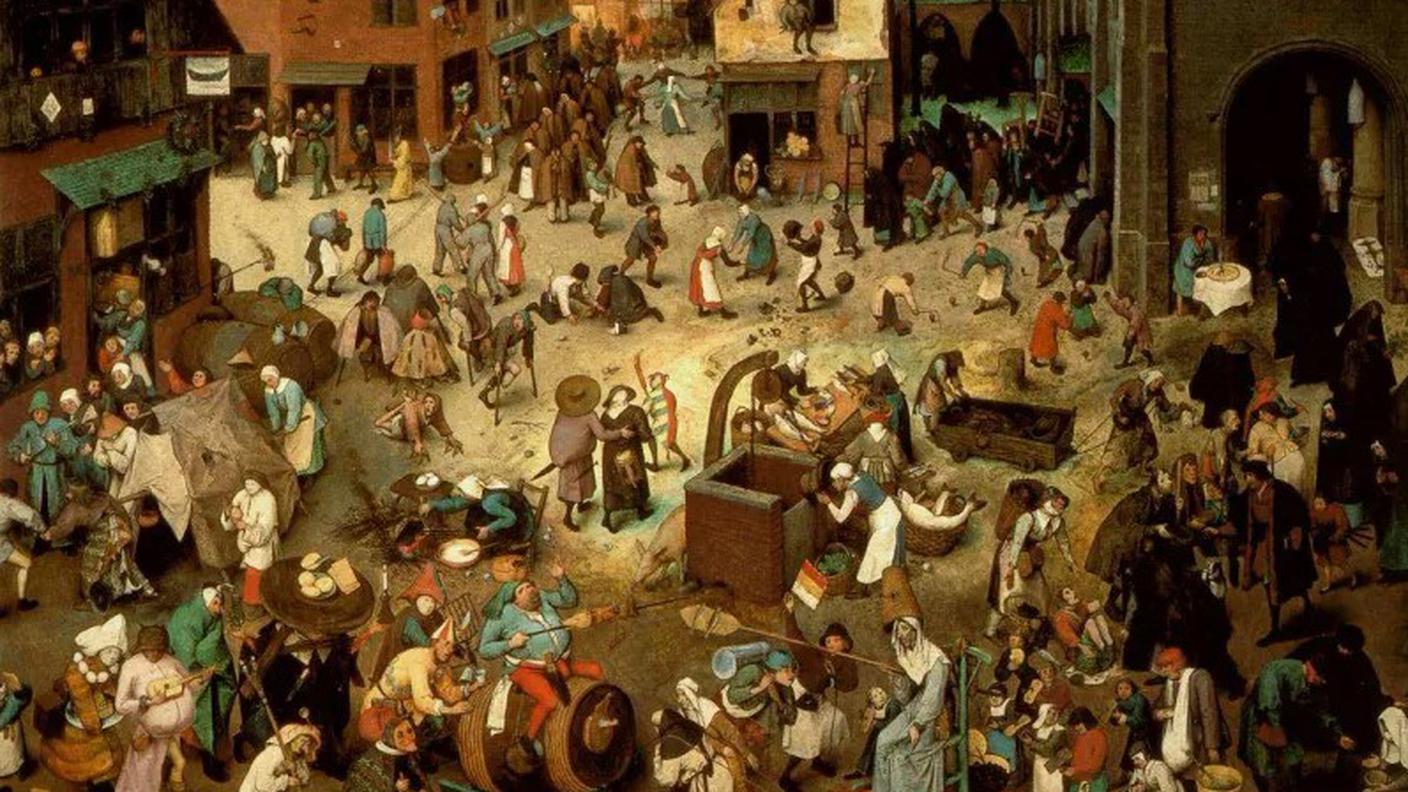

I bambini selvaggi nel passato

Durante il Medioevo era diffusa l’idea che i bambini selvaggi fossero esseri diabolici, demoniaci. Solo più avanti, dopo la scoperta delle Americhe e grazie ai processi di colonizzazione, la loro immagine venne rivalutata. È proprio tra XVII e XVIII secolo che iniziano a entrare nella letteratura per l’infanzia storie di bambini cresciuti nella natura, talvolta accuditi da animali feroci come i lupi. Racconti che celebrano un rapporto istintivo e primordiale con il mondo naturale, lontano dalla civiltà umana.

La civilizzazione forzata della “buona selvaggia”

Alphaville 22.01.2024, 12:35

Contenuto audio

I bambini selvaggi nella cultura di massa

Ancora oggi l’idea di bambini cresciuti allo stato brado ci affascina, tanto da continuare a riproporla nei remake di Tarzan e Mowgli, giusto per citare due “selvaggi” per antonomasia.

Mowgli, il bambino accudito dai lupi, compare per la prima volta nel 1893 in una novella di Rudyard Kipling. Più avanti sarà protagonista de Il libro della giungla, opera che lo renderà famoso in tutto il mondo, ancor più quando la Disney ne farà un lungometraggio animato nel 1967.

A cavallo tra l’Ottocento e il Novecento la fama dei bambini selvaggi cresce, assumendo nell’immaginario collettivo una connotazione sempre più positiva. Nel 1912 esce Tarzan of the Apes, romanzo di Edgar Rice Burroughs. Il protagonista, cresciuto tra le scimmie, è un eroe coraggioso, forte e avventuroso, riflesso di una narrazione che attribuisce agli esseri “selvaggi” qualità straordinarie. Il personaggio sarà poi al centro di numerosi adattamenti cinematografici, comparirà nei fumetti, ne faranno cartoni animati e poi videogiochi, diventando un vero emblema culturale.

Casi reali

Al di là delle leggende e della letteratura, alcuni casi documentati hanno incuriosito scienziati e medici e continuano a far parlare di sé.

Uno dei più famosi risale al 1798, quando fu ritrovato nei boschi francesi un bambino di circa dodici anni con comportamenti fortemente animaleschi. Inizialmente si pensò fosse sordomuto. Il medico e pedagogista Jean Itard si occupò per anni di lui e gli diede il nome di Victor, perché notò che reagiva alla vocale “o”. Tentò di insegnargli a parlare e a vivere come un essere umano, ma i progressi furono minimi. Victor non riuscì mai davvero a esprimersi e rimase sempre un essere fortemente asociale.

Un altro caso emblematico è quello di Dina Sanichar, il bambino che avrebbe ispirato la figura di Mowgli. Nel 1897, in India, fu ritrovato nudo nella giungla, in compagnia di un branco di lupi. Aveva circa sei anni, non parlava ed emetteva unicamente ululati, i suoi canini erano appuntiti e camminava a quattro zampe. Nonostante i tentativi di cura, Dina non perse mai del tutto i suoi tratti animaleschi e non riuscì a imparare a comunicare con le parole, un ulteriore segnale di quanto il linguaggio per svilupparsi dipenda dall’interazione umana.

Anche la storia di Amala e Kamala, due bambine ritrovate nel 1920 sempre in India e allevate da un branco di lupi, colpì profondamente l’opinione pubblica. Una aveva circa otto anni, l’altra appena un anno e mezzo. Camminavano a quattro zampe e mangiavano solo carne cruda. La più grande, con il tempo, imparò a pronunciare una cinquantina di parole e sviluppò qualche capacità relazionale, come ridere e giocare con gli altri. L’altra invece, la più piccola, a causa di una malattia scomparve poco dopo il ritrovamento.

Ivan Mishukov, il bambino che ha vissuto con i lupi per due anni

La vicenda di Ivan Mishukov è invece diversa: si allontana dall’immaginario di bambino selvaggio nella giungla tropicale, poiché si svolge tra le strade di Mosca, in tempi decisamente più moderni. Il piccolo Ivan, di appena quattro anni, visse tra il 1996 e il 1998 insieme a un branco di cani randagi. Vagava per la città, chiedeva l’elemosina e divideva il cibo con i cani, che in cambio lo scaldavano e lo difendevano come un membro del branco. A differenza di altri bambini cresciuti lontani dall’interazione umana, Ivan non aveva perso le sue competenze linguistiche e riuscì in seguito a reintegrarsi, conducendo poi una vita piuttosto normale.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/storia/Uomini-e-animali--1910985.html

Le storie degli enfants sauvages ci ricordano quanto la parola e la relazione tra simili siano elementi indissolubili della natura umana. Ci mostrano anche l’incredibile fame di vita dell’essere umano, soprattutto quando è costretto alle condizioni più avverse; bambini di pochi anni che sopravvivono da soli, senza nutrimento e accudimento adeguato, nella natura più selvaggia e ostile.

Ma a quale prezzo?

In apertura ci siamo posti una domanda: senza il nostro linguaggio, siamo davvero umani?

Il linguaggio non è innato: si sviluppa grazie al contatto, all’imitazione, alla presenza dell’altro. Ci sono poi dei tempi ben precisi da rispettare. Il linguista Noam Chomsky ha infatti teorizzato l’esistenza di un periodo critico per l’acquisizione del linguaggio: una finestra temporale, nei primi anni di vita, in cui l’essere umano può imparare una lingua in modo spontaneo e naturale. Questa fase si colloca intorno ai tre anni e se viene superata senza aver ricevuto gli adeguati stimoli, il cervello non sviluppa pienamente le strutture necessarie all’apprendimento della lingua. In seguito, è possibile memorizzare parole e frasi, ma non costruire un sistema linguistico complesso.

Le neuroscienze confermano l’esistenza di questa finestra di tempo in cui il cervello costruisce le connessioni fondamentali per comprendere e usare il linguaggio. Infatti, nei casi registrati di bambini selvaggi, isolati nei primi anni della loro infanzia, i risultati ottenuti erano solo parziali, soprattutto sul piano comunicativo. Proprio perché più a lungo si resta privi di stimoli, più arduo diventa il ritorno alla parola.

Ed è proprio in questa fragilità che si riflette la nostra essenza più profonda: diventiamo umani solo attraverso gli altri. Solo attraverso la parola. Forse la storia dei bambini selvaggi continua ad affascinarci perché, dietro la loro diversità, intravediamo un qualcosa di profondo: senza gli altri non diventiamo umani. Senza parole, non possiamo dare forma al nostro mondo. Possiamo, forse, soltanto sopravvivere.