La fine della borghesia, nientemeno. Si è detto spesso – non senza valide ragioni – che la seconda fase del teatro di Henrik Ibsen, quella che comincia nel 1877 con Le colonne della società e si conclude poco più di un ventennio dopo con l’ultimo testo Quando noi morti ci destiamo, si configura nel suo insieme come una variazione in dodici tappe (tanti sono i drammi della maturità dello scrittore norvegese, i cosiddetti “drammi borghesi”) sul tema del tramonto e della fine della società borghese. Secondo un lettore del rango di Thomas Mann, che nella Monaco di inizio Novecento avvertiva ancora nell’atmosfera culturale la presenza di Ibsen, i “drammi borghesi” costituiscono uno degli apici del teatro di tutti i tempi e segnano - appunto - la fine della funzione storica della borghesia.

Nel caso dell’autore dei Buddenbrook, un romanzo che sembra per molti versi una continuazione dei “drammi borghesi” con altri mezzi espressivi e differenti clausole stilistiche, si tratta di un giudizio da sottoscrivere. L’ultimo dramma borghese, Quando noi morti ci destiamo, esce nel 1899 e viene rappresentato in Germania nel 1900, mentre il capolavoro giovanile di Thomas Mann, che ha scandagliato con inesorabile lucidità le insanabili contraddizioni del tramonto borghese, viene pubblicato nel 1901: è un ideale passaggio di consegne.

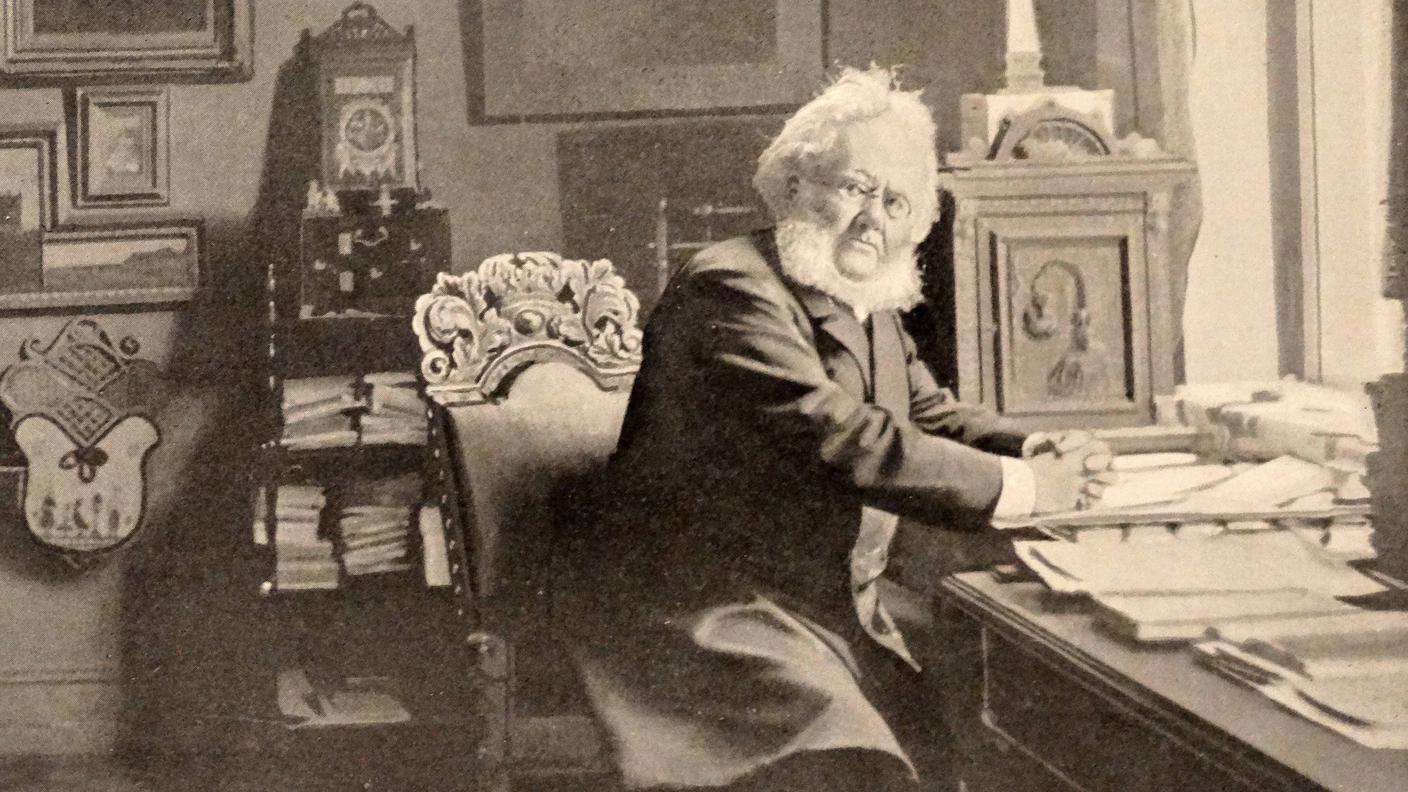

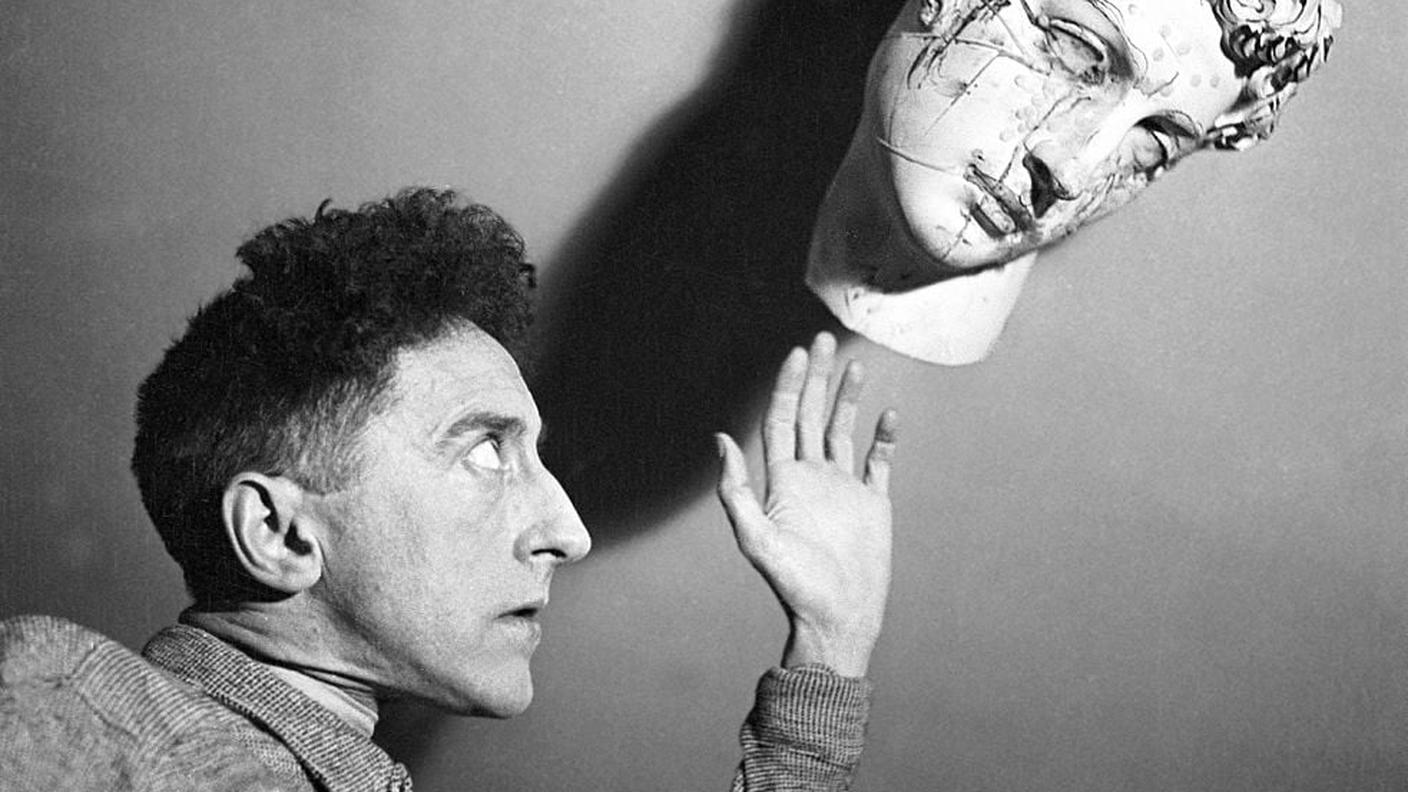

Henrik Ibsen (1./5)

Blu come un'arancia 11.11.2013, 02:00

Contenuto audio

Una simile lettura si è affermata negli scorsi decenni anche in Italia in virtù delle coraggiose e innovative messe in scena di Massimo Castri, che nel 1984 ne illustrò anche i fondamenti teorici in un volume dal titolo Ibsen post-borghese. È un approccio che trova peraltro conferma in alcune affermazioni dello stesso Ibsen, contenute in una lettera del dicembre 1867 e considerate come il vero e proprio atto di nascita del teatro borghese moderno: «Il mio progetto è di farmi fotografo. Farò posare davanti all’obiettivo i miei contemporanei, uno ad uno. Non risparmierò né il bambino nel ventre della madre, né un pensiero, né un’atmosfera nascosta nelle parole di nessuna anima, ogni volta che mi troverò in presenza di uno spirito che meriti la riproduzione».

È precisamente con queste parole, nella cui eco è facile avvertire la mirata e consapevole enunciazione di una poetica, che nella provinciale Norvegia (anche se Ibsen viveva ormai costantemente tra la Germania e Roma) si innesca la bomba che nell’arco di pochi anni comincerà a deflagrare sui palcoscenici dell’intera Europa, rimodellando in maniera sostanziale l’immagine dell’uomo nei suoi rapporti interpersonali e nel contesto sociale. La fotografia di Ibsen – limpida, chirurgica, nitidissima e quasi disumana nella sua precisione – è come un’istantanea che fissa il preciso momento storico in cui la borghesia perde la propria funzione sociale e viene sostituita da una nuova classe, che secondo la definizione di Castri si potrebbe in effetti definire post-borghese, ma in realtà possiede già le stimmate del capitalismo.

Cocteau e Ibsen in Ticino

Geronimo 11.02.2011, 01:00

Contenuto audio

Il salotto borghese in disfacimento, infatti, non è soltanto lo scenario di esistenze alla deriva che continuano a vivere stancamente in una ferialità senza scampo, nutrendosi di menzogne, autoinganni e scialbe illusioni (quello che sarà poi l’universo di Cechov), ma è popolato anche e soprattutto dai nuovi capitani d’industria che ragionano in base a nuove coordinate: il dinamismo, la coazione al profitto, l’impostura, lo sfruttamento del più debole, l’utilizzo strumentale dei legami familiari all’unico scopo di accumulare ricchezze sempre più ingenti. Il già ricordato Thomas Mann ne ha fornito una variazione in pura chiave artistica nel tardo capolavoro Le confessioni dell’impostore Felix Krull, nel quale la personalità tellurica e mercuriale del protagonista, il trucco, la consapevole impostura e la mistificazione si presentano ironicamente come una seconda natura o perfino come l’unica natura possibile e immaginabile.

Il tratto ironico e perfino parodistico sottolineato da Mann possiede un’importanza decisiva, perché i grandi industriali, banchieri, magnati della finanza e catalizzatori di ricchezza presenti nelle opere di Ibsen sembrano tutti possedere una connotazione a mezza via tra il tragico, l’eroico e il ridicolo. Il console Bernick ne Le colonne della società, l’anziano opportunista Werle ne L’anitra selvatica, il trepido calcolatore Halvard ne Il costruttore Solness e soprattutto John Gabriel Borkman nell’omonimo dramma del 1896, il penultimo di Ibsen e forse il più grande e artisticamente compiuto, danno l’impressione di essere figure eroiche che incarnano tragicamente la necessità dialettica dei tempi nuovi, basati su una nuova morale e sul predominio della vita sulla coscienza. Ma in realtà, come notò acutamente Georg Groddeck, uno dei grandi lettori di Ibsen, nelle opere del drammaturgo norvegese è impossibile scindere tragedia e commedia, perché in ultima analisi «sono tutte commedie del genere più elevato, che strappano un sorriso per quanto sia vana l’aspirazione degli uomini ad essere elevati e nobili».

Ibsen è quindi il fotografo non solo della borghesia al tramonto e del dissidio tra vita e spirito, ma anche – e conseguentemente –della tragicommedia del nascente capitalismo, che già agli albori contiene in sé tutti i germi della corruzione e del disfacimento. Lo aveva capito nei primi anni del secolo scorso un altro grande lettore ibseniano, George Bernard Shaw, in un saggio sulla “quintessenza dell’ibsenismo”, rifacendosi in particolare alla Danse macabre di Saint-Saëns, che fa da cesura tra il primo e il secondo atto di John Gabriel Borkman, e utilizzando una metafora piuttosto macabra ma di innegabile impatto. Shaw aveva infatti parlato di John Gabriel Borkman come della «più sinistra esposizione di salma che mai fu messa in scena da un drammaturgo», con «l’aria pura e la luce del giorno che irrompono nella tomba e i suoi abitanti che crollano polverizzati».

È molto interessante, in questo senso, anche la proposta interpretativa di Luigi Squarzina, che nel 1981 portò in scena John Gabriel Borkman facendolo idealmente dialogare con Casa Cuorinfranto di Shaw, realizzato dallo stesso Squarzina nella medesima stagione teatrale. Secondo Squarzina, nel testo di Ibsen compare per la prima volta «la risibile prosopopea del capitano d’industria, incarnazione del capitale finanziario, che maneggia astrattamente denaro non suo, per conto di anonimi trust e azionisti buoni a nulla, senza intendersi affatto dei macchinari che adopera». La figura di Borkman è quindi tragica, drammatica e ridicola, perché sembra l’incarnazione di quel destino che fa di ognuno un prevaricatore ma anche un umiliato e offeso. I suoi proclami di grandezza sono retorici e magniloquenti, vani e tutto sommato falsi, ma contengono anche la ricerca di un ineffabile significato dell’esistenza.

Il Novecento delle avanguardie ne riproporrà lo schema in infinite e spesso geniali variazioni, ma il modello originale è qui, nella cornice e nelle indicazioni sceniche di questo dramma che nasce come dramma, ma battuta dopo battuta vira in commedia, anche se finisce in tragedia. Borkman è il tipico esponente del nuovo culto del Capitale: figlio di un minatore, è un parvenu che ha un rapporto strumentalmente erotico e sensuale con la ricchezza. Dirige una banca e si trova a gestire ingenti somme di denaro, è innamorato di Ella Rentheim ma sposa senza amarla la sorella gemella di quest’ultima, Gunhild, promettendo Ella all’ex amico e ora antagonista Hinkel, per fare in modo che lo stesso Hinkel non renda pubbliche le sue disinvolte operazioni finanziarie.

Ma Ella si rifiuta a Hinkel, il quale svela i loschi traffici di Borkman e ne decreta la rovina: Borkman viene arrestato e trascorre alcuni anni in carcere, dopo la scarcerazione non ha più il coraggio di mostrarsi e vive rinchiuso al primo piano di un’abitazione, mentre la moglie vive al piano terreno. Anche in questa tragicommedia, come nelle altre opere di Ibsen, tutto muove da quello che Nietzsche aveva definito il peggiore tormento della volontà: «Non poter dominare il passato». E invece il passato si ripresenta puntualmente nella figura di Ella, gravemente malata, e soprattutto nel figlio Erhart, poco più che ventenne, nel quale Borkman ripone tutte le speranze di rivalsa sociale e che invece fugge in Italia insieme all’amante Fanny Wilton e alla giovane amica Frida Foldal.

Borkman, nella sua paranoia, esce allora di casa per andare a liberare i metalli preziosi imprigionati, che sembrano chiamarlo dalle viscere della terra, ma il suo organismo ormai compromesso non regge ai rigori di una notte d’inverno. Muore così all’aperto, sepolto da una coltre di neve, mentre le due sorelle gemelle («noi due ombre»), in una scena di tremenda quanto ambigua fascinazione, si abbracciano sopra il suo cadavere e pongono (forse) fine alla rivalità. John Gabriel Borkman è la tragicommedia del capitalismo, scritta un secolo prima che quella stessa tragicommedia (virata però verso la tragedia) diventasse un fatto di cronaca. Non è soltanto il testamento artistico e morale di Ibsen, ma anche la conclusione di un’intera civiltà, perché esprime l’estrema consapevolezza della scissione insanabile tra la vita e la sua rappresentazione.

Simon Stone, un giovane e coraggioso regista australiano di origini svizzere (è nato a Basilea nel 1984), ne ha preso spunto negli scorsi anni per riproporla in chiave moderna e “globale”: la volontà non ha più tormenti, perché per richiamare il passato basta un motore di ricerca, Borkman è un pazzoide globalizzato che si trastulla con denaro inesistente, la moglie Gunhild affoga i dispiaceri nell’alcol, Erhart e Fanny si conoscono su un social network e sulla scena comunicano soltanto tramite SMS, tutto è finto e plastificato, la concreta individualità delle persone si riduce a grezzo capitale umano.

Un esperimento molto interessante e non privo di genio, quello di Simon Stone, anche se nella sostanza c’è già tutto nel testo originale: un’epoca al tramonto e il tramonto di un’epoca che allora era appena iniziata, la progressiva scomparsa non solo di un possibile senso del vivere, ma anche della sua ricerca. Come ha scritto lo stesso Ibsen negli appunti preparatori di Spettri, un dramma nel quale il morbo gallico costituiva la cifra simbolica di un più ampio disagio della civiltà: «L’errore è che tutta l’umanità è fallita. Se un uomo chiede di vivere e svilupparsi in modo umano, è megalomania».

Tragico, drammatico e insieme ridicolo, John Gabriel Borkman desidera la vita e per afferrarla non esita a sbarazzarsi della coscienza e dei suoi scrupoli, ma sbarazzandosi della coscienza si sbarazza anche della vita e approda al nulla. Vivere e svilupparsi in modo umano è impossibile: i demoni e la tenebra non sono una parte del cuore, ma il cuore stesso. Tutto il resto, sembra suggerire Ibsen sulla scorta di Shakespeare, non è altro che silenzio. Anche Borkman, insomma, come tutti gli altri personaggi dei drammi borghesi, ma nel suo caso con un’intonazione particolare e definitiva, priva di ogni residua speranza e remissione, non che può ripetere le parole della modella Irene – la cui vita è stata sacrificata in nome dell’arte e di un poco precisabile “spirito” – nel penultimo atto dell’ultima opera di Ibsen: «Quando noi morti ci destiamo, ci accorgiamo di non aver mai vissuto».