Il primo pensiero che ho avuto quando ho saputo della morte di Sonallah Ibrahim, è stato: «Che ne sarà adesso della sua casa?»

Un pensiero apparentemente blasfemo, visto che la memoria dei defunti dovrebbe precedere quella dei loro beni. Ma che nel caso in questione ha una sua limpida ragion d’essere. Il vasto appartamento di Sonallah (mi si concederà l’uso del nome e non del cognome, com’è tipico in Egitto) è infatti qualcosa di più di un semplice alloggio: è un mondo a sé stante, che riflette perfettamente la sua personalità, il carattere, le manie. E l’idea che possa essere «smantellato» o anche solo «modificato» mi induce alla più profonda tristezza.

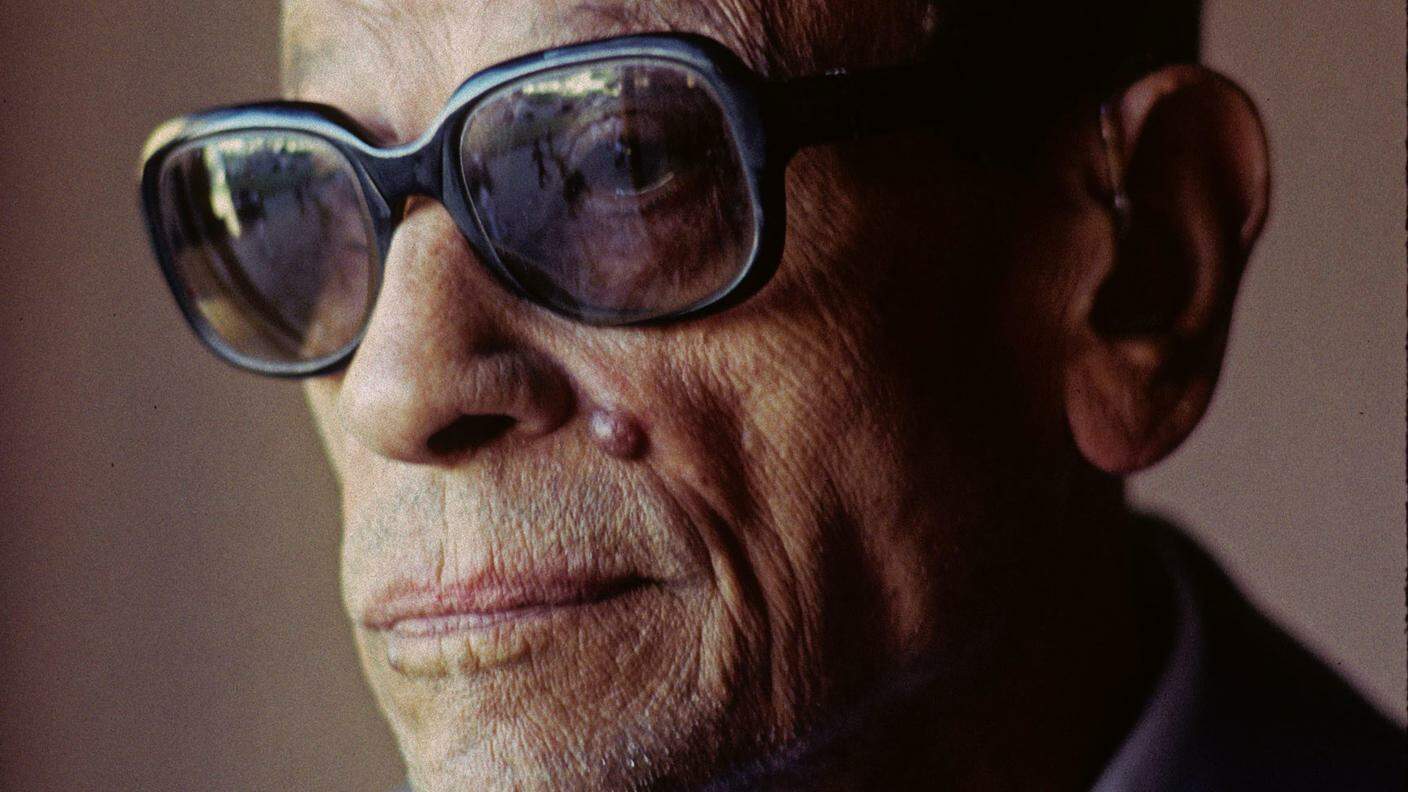

Sonallah Ibrahim, morto il grande scrittore egiziano

Alphaville 14.08.2025, 11:20

Contenuto audio

Fin dall’ingresso tutto parla di lui, della sua persona, del suo originalissimo modo di essere, di parlare, di sorridere e di scrivere. Non una sola parete è libera dagli scaffali, e non un solo scaffale è libero da libri o scartoffie o brogliacci o documenti o ritagli di giornali o riviste impilate. Così le parti laterali dei pavimenti, a ridosso delle pareti, le poltrone, i tavoli, le scalette per raggiungere i piani alti delle librerie, gli armadietti e le scansie della cucina, i comodini in camera da letto, i divani, i davanzali delle finestre, il tavolo da pranzo, le sedie che lo attorniano. Spostandosi da un vano all’altro, quando lo incontrai la prima volta nel suo «rifugio» (così lo chiamava scherzosamente lui) nel quartiere di Heliopolis, ricordo che Sonallah si faceva letteralmente largo tra le pubblicazioni, come se nuotasse in un mare di carta. E a ogni passo lanciava una delle sue arguzie.

Eppure quel luogo non parlava – non parla – soltanto di un divoratore di libri (a Sonallah non piaceva la parola «bibliofilo»), ma di un divoratore di esistenze, di un anziano accumulatore di esperienze. Tanto che tutto sembrava ancora in azione: gli stessi volumi accatastati qua e là, sembrava fossero stati sfogliati solo qualche secondo o minuto prima. E lui, come una sorta di Pico della Mirandola, si aggirava intorno e davanti ai libri, come al cospetto di una immensa biblioteca vivente.

Così era infatti la sua vita, così è sempre stata. Una vita rocambolesca e disordinata, votata fin da giovanissimo alla militanza e alla lotta contro il potere, di qualunque colore esso volesse ammantarsi. Come la sua casa, una sorta di roccaforte contro le ingiustizie, i soprusi, le persecuzioni, l’autoritarismo.

Le stagioni di Zhat, di Sonallah Ibrahim

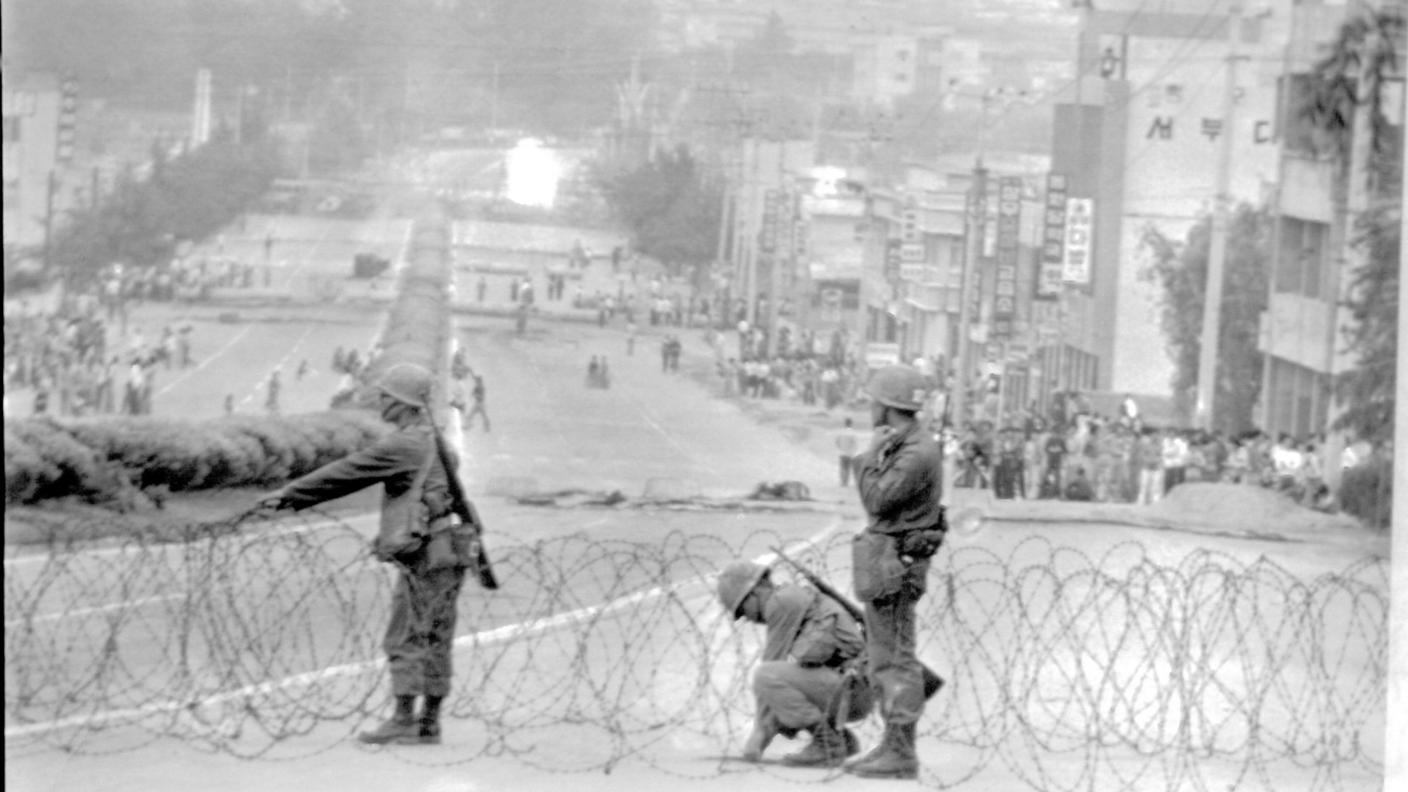

Nato nel 1937 da una famiglia borghese del Cairo, Sonallah fu presto attivista per il Partito Comunista Egiziano, scontando cinque anni di galera sotto il regime di Gamal Abdel Nasser, dal 1959 (a soli 22 anni) fino al 1964. Poi iniziò, ispirato e traumatizzato dall’esperienza carceraria, la sua opera di scrittore, soprattutto di romanzi di ispirazione engagée e a forte impronta avanguardistica (fu in effetti una guida e un maestro della cosiddetta letteratura sperimentale degli anni Sessanta). Ma la sua “carriera” (altro termine che gli era inviso) non fu mai facile né facilitata dai governi in carica, tanto che diversi suoi romanzi – a partire dal primo, Quell’odore (1966) – vennero censurati o ritirati dal mercato.

Particolarmente apprezzato dal pubblico francofono – e molto tradotto in Francia e in Inghilterra – Sonallah poté poi venire conosciuto anche dal pubblico italofono grazie a tre dei suoi romanzi maggiori: La commissione (1981), Le stagioni di Zhat (1992) e Warda (2000), tutti usciti nel corso dell’ultimo ventennio.

Ma ciò che rende particolarmente caro il suo ricordo sono il suo coraggio e la sua intransigenza. Per esempio quando, nel 2003, rifiutandosi di ritirare il Premio Cairo per il miglior romanzo, ebbe a dichiarare pubblicamente: «Il governo egiziano non ha alcuna credibilità per consegnarmi questo riconoscimento, quindi lo rifiuto».

La sua reputazione mi era già nota quando, al principio del Duemila, organizzai una serie di incontri al Cairo tra scrittori italiani e scrittori egiziani, invitando tra gli altri Claudio Magris, Roberto Pazzi, Gamal Al-Ghitani e Idwar Al-Kharrat. Sonallah Ibrahim venne “accoppiato”, durante uno di quei confronti tra scrittori (Katibein wa muwagaha), con il noto romanziere italiano Daniele Del Giudice. E fin dall’esordio della conferenza, invece di spendersi soltanto nei ringraziamenti di rito, chiese alla platea di alzarsi e di osservare un minuto di silenzio in onore delle vittime palestinesi che – anche in quel periodo – si trovavano sotto la mannaia dell’occupazione israeliana. Poi cominciò a parlare, e la sala lo elesse naturalmente mattatore della serata.

Parlò della necessità di porre sempre l’impegno al centro di ogni azione letteraria. E anche in quella circostanza dimostrò che l’impegno civile non era una scelta, ma un dovere.

Quando nel 2011 scoppiarono le cosiddette «Primavere Arabe», la sua voce fu tra le prime a reclamare un cambio di regime e la caduta dell’allora presidente Mubarak, e il suo romanzo Le stagioni di Zhat divenne una sorta di manifesto politico.

Ora speriamo che di lui venga conservato tutto, ma proprio tutto, dalla prima all’ultima carta. Che venga conservato in particolare lo spirito, l’audacia, la capacità di resistere agli eventi, il coraggio di sfidare i regimi di turno e la coerenza assoluta anche di fronte alle avversità peggiori. Ma soprattutto, speriamo che venga più diffusamente tradotta la sua opera in italiano. E che sia risparmiata la sua casa, la sua straordinaria casa, dal diventare un asettico, morto, impersonale spazio museale.